Ein peruanischer Amerikaner

Ein peruanischer Amerikaner

– Der gebürtige Peruaner Daniel Alarcón (*1977, Lima) lebt, seit er drei Jahre alt ist, in den USA, zunächst in Alabama, heute in Oakland. Aus seinen Interviews geht hervor, dass er zwar mehrmals einige Monate am Stück in Lima verbracht hat, seine Sozialisierung sich aber in den USA vollzog. Natürlich wird er oft gefragt, ob er sich mehr als Amerikaner oder Peruaner fühle, worauf er stets antwortet, dass er beides sei, und zwar beides voll und ganz. Vermutlich geht es ihm wie allen Menschen „mit Migrationshintergrund“: In den USA ist er ein „Latino“, in Peru ein „Gringo“, fremd und vertraut zugleich. Von Doris Wieser

Die kulturelle Identität des Autors macht einen tatsächlich ein bisschen stutzig, wenn man „Stadt der Clowns“ als Textgrundlage nimmt. Inhaltlich befassen sich die neun Erzählungen nämlich (fast) ausschließlich mit Peru. Manche könnten auch irgendwo sonst in Lateinamerika spielen, aber eben nicht in den USA. Das Pendeln zwischen den Kulturen, das Leben als Latino in den USA oder als Gringo in Lima sind ausdrücklich nicht Themen der Geschichten. Eine, wenn auch nicht sehr markante Ausnahme bildet die Erzählung „Eine Wissenschaft fürs Alleinsein“, in der ein Mann seine Freundin verliert, weil diese sich für einen Gringo entscheidet, der ihr mehr bieten kann.

Rein inhaltlich gesehen scheinen die Erzählungen folglich zur peruanischen Gegenwartsliteratur zu gehören. Verfasst hat sie Alarcón jedoch, wie übrigens auch seine anderen Werke, auf Englisch. Gehören sie also doch zur US-amerikanischen Literatur? Eindeutige Antworten darauf gibt es wohl kaum. Dennoch ist die Frage zulässig, denn die Wahl der Sprache entscheidet, auf welchem Literaturmarkt der Autor zu Hause ist und an welche Leser er sich vorrangig wendet. Das scheinen in Alarcóns Fall nordamerikanische oder im weiteren Sinne angelsächsische Leser zu sein. An Hispanoamerikaner wendet er sich nur indirekt; immerhin werden seine Werke ins Spanische übersetzt, wenngleich nicht von ihm selbst, obwohl er in beiden Sprachen über eine muttersprachliche Kompetenz verfügt.

Dieser kulturell-linguistische Spagat ist kurios, stört aber keineswegs. Er ist bestenfalls einmal mehr ein Beweis dafür, dass nationale Identitäten für viele Menschen aufgebrochen und überwunden sind, denn Vielfalt verweigert sich der Zuschreibung und Festlegung. Wir leben ohnehin in einer Welt der Übersetzungen, die ökonomisch und kulturell immer enger zusammenrückt, auch wenn es dabei gehörig knirscht. Und so scheint uns Alarcón augenzwinkernd zuzulächeln, wenn er in der besonders gelungenen Erzählung „Die Brücke“ eine seiner Figuren Gregorio Rabassa nennt – in Anlehnung an den bedeutenden Übersetzer Gregory Rabassa, der einige der großen Werke der lateinamerikanischen Boom-Generation ins Englische übertragen hat.

Ausgerechnet dieser Gregorio Rabassa überfährt mit seinem Lkw zwei Blinde, die von einer bei einem Unfall zerstörten Brücke gestürzt sind. Der gewohnte Weg, die Brücke, die sie mit der Welt der Sehenden verbindet, wird zur Todesfalle, der Übersetzer zum ungewollten Täter. Hier wird also eine Verbindung zwischen Blindheit und Sprache suggeriert: Die Blinden (spanischsprachige Bücher?) werden von einem Lkw überfahren (dem Übersetzer?), und zwar an einer geborstenen Brücke (dem Literaturmarkt?). Vielleicht versteckt sich darin eine Kampfansage an die Vorstellung, dass Nationalliteraturen über Sprache und Inhalt voneinander abgrenzbar sind … Aber lassen wir das.

Urbane Erzählungen

Was hat der Band sonst noch inhaltlich und ästhetisch zu bieten? Eine Reihe von großteils urbanen Erzählungen über Armut, Gewalt, das nackte Überleben, Beziehungskisten und ungewöhnliche Schicksalsschläge sowie die Verarbeitung der Kämpfe von und gegen die Terrorgruppe Sendero Luminoso, stets aus männlicher Perspektive geschildert. Narratologisch gesehen überzeugt die achronologische Erzählung „Krieg bei Kerzenschein“, in der das Vor- und Zurückspringen in der Zeit die Entscheidung eines jungen Paares, während des Terrorkriegs ein Kind zu bekommen, in seiner Tragweite ausgelotet wird.

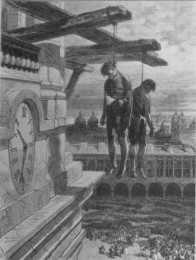

Ein makabres, fast surreal anmutendes Bild, wie wir es aus Lateinamerika gewohnt sind, enthält außerdem die Erzählung „Der König steht immer über dem Volk“, in der in einem kleinen Laden Postkarten von der Hinrichtung eines namenlosen Diktators verkauft werden: „Die Leiche des Diktators baumelt von einem improvisierten Galgen auf der Plaza im Zentrum […]. Darunter steht ,Der König steht immer über dem Volkʻ, und man spürt das unantastbare Schweigen, das die Zuschauer beherrscht.“ Wahrscheinlich ist kein bestimmter Diktator gemeint, aber dergleichen Bilder kennt Peru und kennt die Welt: Die Leiche des peruanischen Putschisten Tomás Gutiérrez wurde beispielsweise 1872 zusammen mit der seines Bruders Silvestre an der Kathedrale von Lima zur Schau gestellt.

Ein makabres, fast surreal anmutendes Bild, wie wir es aus Lateinamerika gewohnt sind, enthält außerdem die Erzählung „Der König steht immer über dem Volk“, in der in einem kleinen Laden Postkarten von der Hinrichtung eines namenlosen Diktators verkauft werden: „Die Leiche des Diktators baumelt von einem improvisierten Galgen auf der Plaza im Zentrum […]. Darunter steht ,Der König steht immer über dem Volkʻ, und man spürt das unantastbare Schweigen, das die Zuschauer beherrscht.“ Wahrscheinlich ist kein bestimmter Diktator gemeint, aber dergleichen Bilder kennt Peru und kennt die Welt: Die Leiche des peruanischen Putschisten Tomás Gutiérrez wurde beispielsweise 1872 zusammen mit der seines Bruders Silvestre an der Kathedrale von Lima zur Schau gestellt.

Ein ähnliches Bild kennen wir aus Europa: Die Leichen Mussolinis und seiner Gefolgsleute auf der Piazzale Loreto in Mailand.

Passend zu diesem Bild befasst sich die Geschichte mit dem Ausbruch eines jungen Mannes aus der patriarchalischen Familientradition. Obwohl seine Freundin schwanger ist, zeigen seine Eltern Verständnis dafür, dass er sie nicht heiratet, sondern in der Stadt ein freies, eigenständiges Leben sucht.

Mit der Veröffentlichung von „Stadt der Clowns“, der Titelgeschichte des Bandes, in The New Yorker begann 2003 Alarcóns Karriere als Schriftsteller (zum englischen Original). Die Erzählung reflektiert über Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit bestimmter Bevölkerungsschichten anhand der erstaunlichen und doch altbekannten Tatsache, dass ein Süßigkeiten verkaufender Clown besonders unsichtbar für die Passanten ist. Das Lachen und Weinen des Clowns umrahmt die Erzählung über den Reifeprozess eines Jungen, dessen Vater Handwerker ist und in die Wohnungen und Häuser, in denen er etwas repariert hat, nachts einbricht. Dabei überschreitet der Vater für den Jungen vitale Loyalitätsgrenzen, was dieser am Ende als „richtig“ akzeptiert.

Fingerübungen eines jungen Autors

Alarcón erweist sich als geschickter, einfallsreicher Erzähler, der in diesem Band brauchbare, solide Durchschnittsware liefert. Zugegebenermaßen fällt es mir schwer, den Autor mit diesen Worten herabzuwürdigen, weil er doch allerorts hochgelobt wird. Aber sind diese Geschichten wirklich mehr als solider Durchschnitt? An Alarcón gibt es nichts zu mäkeln, er hat alles richtig gemacht: Seine Erzählungen sind spannend, einfühlsam, reich an einprägsamen Bildern, soziopolitisch präzise verortet und gut geplottet. Beim Lesen hatte ich aber immer wieder das Gefühl, dass ich das alles schon kannte. Es genügt, ein bisschen in Vargas Llosa, Cueto oder Roncagliolo zu blättern: die aufgeschlitzten Hunde aus dem Sendero-Luminoso-Krieg („Peru, Lima, den 28. Juli 1979“); die Entstehung von Slums durch den nächtlichen, illegalen Bau von notdürftigen Hütten („Los Miles“); Kinder, Blinde oder Rollstuhlfahrer, die an den Ampeln betteln („República und Grau“); junge Männer, die zur Guerilla gehen und dafür ihre Familie verlassen etc. Mir scheint, als seien diese Erzählungen nichts anderes als Fingerübungen eines jungen Autors, dessen große Werke erst noch kommen. Und dass sie kommen, dessen können wir uns sicher sein. „Lost City Radio“ (Wagenbach 2008, zur CM-Rezension ist der beste Beweis dafür.

Doris Wieser

Daniel Alarcón: Stadt der Clowns. Erzählungen. Ins Deutsche übersetzt von Friederike Meltendorf. Berlin: Klaus Wagenbach 2012. 188 Seiten. 18,90 Euro. Foto Brüder Gutierrez, Quelle. Foto Mussolini und Gefolgsleute: Renzo Pistone, Wikipedia.