Kunst, Koks, Chaos

Kunst, Koks, Chaos

– Sie lässt sich neun oder zehn Jahre Zeit für einen Roman: Wenn Donna Tartt jetzt ihren dritten Roman „Der Distelfink“ vorlegt, dann steht dahinter nach Ansicht vieler Kritiker auch der Anspruch, mindestens Proust, Tolstoi, Dostojewski und JD Salinger zu übertrumpfen. Eine Rezension von Peter Münder.

Steckt eigentlich in jedem Menschen ein Hang zum „fatal flaw“, ein morbider Drang zu düster-pittoresken Effekten und psychischen Extremsituationen um jeden Preis? Diese Frage stellte sich der Ich-Erzähler Richard Papen schon im ersten Satz von Donna Tartts erstem Roman „The Secret History“ von 1992. Es ist das Leitmotiv, das die Geschichte der fünf Altgriechisch-Studenten am Hampden College in Vermont dominiert, die dann auch Richard als Sechsten im Bunde aufnehmen. Richards Initiationsgeschichte des unbedarften underdog vom Land, der als Stipendiat unter saturierten Popper-Schnöseln landet, zeigt das Campus-Dasein als Driften im alkoholgeschwängerten Nebel, in dem das Lustmaximierungsprinzip zur fundamentalen Weltanschauung geworden ist.

Die kleine Hedonisten-Clique beschäftigt sich zwar im Unterricht mit Plato, Homer und Euripides, sie goutiert auch die hübschen Sentenzen des charismatischen Dozenten Julian. Aber Cocktails, Koks und Kiffen sind für sie der eigentliche Lebensinhalt. Und den Mord am gierigen, erpresserischen Kommilitonen Bunny hecken sie zusammen aus. Nach dem College zerfällt diese peer group mit dem starken Hang zur Selbstzerstörung: Man hat zwar an der Oberfläche eines verlockenden Mikrokosmos gekratzt, aber alles verpasst und verpfuscht, was echte Werte repräsentiert und von Dauer sein könnte. Keine Frage: Der „fatal flaw“ war hier als Destruktions-Faktor fast allgegenwärtig. Ein Fazit hätte Werther in seinen besten Sturm-und-Drang-Zeiten wohl so formuliert: „Wahrlich, es ist schon ein merkwürdig Ding um das Menschengeschlecht!“

„Image-Metropolitan Museum of Art entrance NYC NY“ von Arad (Wikimedia Commons)

Donna Tartt, 1963 in Mississippi geboren, schrieb schon als Studentin am Bennington College an der „Secret History“, kassierte den damals noch gigantischen Vorschuss von 450.000 Dollar und stellte mit ihrem Bestseller einen Verkaufsrekord von über fünf Millionen Exemplaren auf. Sie ist eine experimentierfreudige, mutige Autorin, die sich beim munteren Unterlaufen gängiger Erwartungshaltungen auf eine Art total immersion einlässt: Ihr ist es völlig egal, ob Kritiker und Leser ihre Werke als Krimis, Bildungsromane, neorealistische Dickens-Plagiate (mit Anspielungen auf „Great Expectations“, „Little Dorrit“ und „ David Copperfield“) oder Psychothriller einschätzen und die entsprechenden Genre-Schubladen dann überhaupt nicht passen. Wenn sie etwa die Welt des New Yorker Möbel-Restaurateurs Toby beschreibt, in die der 13-jährige „Distelfink“-Protagonist Theo Decker als Ich-Erzähler (aus der Rückblende eines 27-Jährigen) eintaucht, dann konfrontiert sie uns nicht nur mit diesem sensiblen älteren Möbelschöngeist, der für Theo zum hilfsbereiten Mentor wird. Sie macht uns auch bekannt mit handwerklichen, historischen und kunstgeschichtlichen Details, die uns die Welt seltener amerikanischer Antiquitäten erschließt. Man scheint plötzlich in einem Handbuch für Möbeltischler gelandet zu sein, das wegen der hübschen Details über Tricks und Fälschungen im Antiquitätenhandel allerdings auch besonders spannend ist.

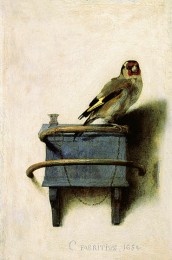

Ähnlich intensiv ist der Kunst-Kursus über alte niederländische Maler des 17. Jahrhunderts – womit wir dann schon beim eigentlichen Plot wären: Theo war mit seiner Mutter in einer Ausstellung im New Yorker Metropolitan Museum of Art, als ein terroristischer Bombenanschlag das Museum zerstört und seine Mutter tötet. Ein verschütteter, sterbender Mann zeigt auf das Bild eines Finken und fordert ihn auf, es aus dem eingestürzten Museum zu retten. Also greift sich Theo das kleine Bild mit dem 1654 gemalten Distelfink des berühmten Rembrandt-Schülers Carel Fabritius (1622–54), der bei der Explosion des Delfter Munitionsdepots starb. Es zeigt einen unscheinbaren, angeketteten Fink auf einem Tischchen und berührt den Betrachter durch seinen unspektakulären, eindringlichen Realismus. „ Es war ungefähr das erste Bild, das ich jemals geliebt hatte“, hatte Theos Mutter geschwärmt. Der kleine Fink wird zum McGuffin und begleitet ihn auf seinen weiteren Stationen.

Ähnlich intensiv ist der Kunst-Kursus über alte niederländische Maler des 17. Jahrhunderts – womit wir dann schon beim eigentlichen Plot wären: Theo war mit seiner Mutter in einer Ausstellung im New Yorker Metropolitan Museum of Art, als ein terroristischer Bombenanschlag das Museum zerstört und seine Mutter tötet. Ein verschütteter, sterbender Mann zeigt auf das Bild eines Finken und fordert ihn auf, es aus dem eingestürzten Museum zu retten. Also greift sich Theo das kleine Bild mit dem 1654 gemalten Distelfink des berühmten Rembrandt-Schülers Carel Fabritius (1622–54), der bei der Explosion des Delfter Munitionsdepots starb. Es zeigt einen unscheinbaren, angeketteten Fink auf einem Tischchen und berührt den Betrachter durch seinen unspektakulären, eindringlichen Realismus. „ Es war ungefähr das erste Bild, das ich jemals geliebt hatte“, hatte Theos Mutter geschwärmt. Der kleine Fink wird zum McGuffin und begleitet ihn auf seinen weiteren Stationen.

Bald wird Theo von Fürsorgebürokraten und Sozialarbeitern heimgesucht, die ihn bei den Großeltern, beim Vater oder im Heim unterbringen wollen. Aber der Vater hat sich längst aus dem Staub gemacht und die griesgrämigen Großeltern wollen von Theo nichts wissen.

Der klassische Entwicklungsroman wird hier auch zum turbulenten Stationendrama: Theo wird vorübergehend von den gutsituierten Eltern eines Mitschülers aufgenommen, dann taucht der bisher verschwundene Vater wieder auf: ein drittklassiger gescheiterter Schauspieler, der sich in Las Vegas als Zocker versucht. Jahrelang hatte er sich um Theo nicht gekümmert, nun wittert er die Chance, sich als schnorrender Aasgeier aus den hinterlassenen Habseligkeiten von Theos verstorbener Mutter noch die lukrativsten Stücke zu sichern. Er nimmt Theo mit nach Las Vegas, wo der sich mit dem frühreifen ukrainischen Mitschüler Boris befreundet.

Der klassische Entwicklungsroman wird hier auch zum turbulenten Stationendrama: Theo wird vorübergehend von den gutsituierten Eltern eines Mitschülers aufgenommen, dann taucht der bisher verschwundene Vater wieder auf: ein drittklassiger gescheiterter Schauspieler, der sich in Las Vegas als Zocker versucht. Jahrelang hatte er sich um Theo nicht gekümmert, nun wittert er die Chance, sich als schnorrender Aasgeier aus den hinterlassenen Habseligkeiten von Theos verstorbener Mutter noch die lukrativsten Stücke zu sichern. Er nimmt Theo mit nach Las Vegas, wo der sich mit dem frühreifen ukrainischen Mitschüler Boris befreundet.

Der eher schüchterne Theo lässt sich vom risikofreudigen, immer zu riskanten Eskapaden aufgelegten Boris dazu verleiten, all die Mutproben und Exzesse mitzumachen, die Boris ausheckt. Plötzlich fühlt er sich nämlich akzeptiert und ernst genommen. Und der Leser wird direkt in den Zyklon einer turbulenten, streckenweise ziemlich gruseligen Initiationsstory hineingewirbelt, die über Holden Caulfields Empörung angesichts der „Fuck“-Graffiti auf New Yorker Wänden weit hinausgeht. Das Wodkasaufen, Klebstoffschnüffeln, Kiffen, Koksen und Klauen betreibt das Außenseiterduo wie ein aufregendes Hobby. Doch dann wird es für Theos hoch verschuldeten Vater gefährlich, Theo setzt sich ab und landet wieder in New York beim Möbelrestaurator Toby, wo er schnell auf die schiefe Bahn gerät. Seinen Drogenkonsum hat er kaum noch unter Kontrolle und mit schrägen „Aufbesserungen“ wertvoller Antiquitäten will er den schnellen Dollar machen, was zu brisanten Konstellationen führt.

Autorin Donna Tartt (©NTG/Quelle: Random House)

It’s Tartt – but is it Art?

Wenn sich das Magazin „Vanity Fair“ mit dem Phänomen des Bestseller-Bashing beschäftigt und in einem ausführlichen „Goldfinch“-Bericht die Frage thematisiert, ob dieser typische Tartt-Roman hochwertig genug sei, um in der obersten Liga mitzuspielen, dann werden für diesen „Kunsttest“ nicht nur die üblichen Schubladen aufgezogen. Beim Überblick über Rezensionen bekannter Werke der Weltliteratur, befand das Magazin, waren ja immer Quertreiber dabei, die Romane zuerst vernichtend abqualifizierten, um dann später doch einzuschwenken auf eine Art Warentest-Urteil mit dem Tenor „ bedingt empfehlenswert“. Kein Erwachsener müsse „Lolita“ lesen, behauptete etwa die New York Times nach dem Erscheinen von Nabokovs Romans. Und als „absurde story“ verhöhnte der „Saturday Review“ den „Great Gatsby“; als „Kinderliteratur“ für Erwachsene tat der London Review of Books nun den „Distelfink“ ab, während die Londoner „Sunday Times“ noch drastischer befand: „Kein Versuch, den „Distelfink“ hochzupushen zum Meisterwerk, kann kaschieren, dass er ein Turkey ist“.

„Fabritius-vink“ von Carel Fabritius (www.mauritshuis.nl/Wikimedia Commons)

So what’s new? Schlug die Stunde der Denkmal-Demolierer nicht immer schon, wenn ein Autor oder eine Autorin als Held/Heldin der Stunde hochgejazzt wurde? Der „Distelfink“ brachte Donna Tartt den Pulitzerpreis ein, vom Buch wurden bereits 1,5 Millionen Exemplare verkauft, die New Yorker Frick Collection hatte nie zuvor so viele Besucher gehabt wie zur Ausstellung des Distelfinken von Fabritius. Diese bemerkenswerte success story, die für Donna Tartt ja nichts Ungewöhnliches war, wollten etliche Kritiker nicht unwidersprochen weiter bejubeln. Warum auch nicht -– nur sollten sie dann nicht mit Hinweisen auf verstaubte Klassifikationsmodelle und aberwitzige Schubladen-Etiketten argumentieren. Selbst der „Paris Review“ nörgelte empört, als im „New York Times Book Review“ eine euphorische „Goldfinch“-Kritik erschien: „Heutzutage traut sich keiner mehr zu sagen, dass ein Buch Scheiße ist“.

Aber zurück zum Gemälde von Fabritius, das Theo zwar gern an das Museum oder die Polizei zurückgeben will. An dem er andererseits aber auch hängt, weil es eine Reliquie ist, die ihn an den emotional stark besetzten Museumsbesuch mit der Mutter erinnert. Außerdem soll es für ihn auch eine renditesichere Anlage sein- eine halbe Million Dollar wäre das Bild wohl auf dem Kunstmarkt wert.

Das Distelfink-Gemälde hatte er zwischendurch in einem Depot weggeschlossen, dann interessiert sich Boris plötzlich dafür: Der Mann fürs Grobe ist immer gut für Irritationen, kriminalistische Finessen, Ärger und wirre Phantastereien. Der Showdown in Amsterdam endet in einem „High Noon“-Kugelhagel, bei dem sich wieder alles um das Fanritius-Bild dreht.

Die Figuren, der rasante Plot, die realistischen und auch satirisch eingefärbten Dialoge sind durchtränkt von Donna Tartts genialem Erzählfuror und ihrem glühenden Erkenntnissinteresse an allen Figuren, an der Utopie vom American Dream, an den Verästelungen und Verwerfungen einer kaputten Gesellschaft. Enttäuschend ist allerdings der Schluß, der dann allzu bemüht ist, auf den letzten achtzig Seiten ein bilanzierendes Fazit zu präsentieren, das streckenweise zu sehr in ein moralisierendes Traktat abdriftet. Trotzdem: Von einer platten Banalisierung oder einer verkitschten Harry Potter-Version für Erwachsene, wie in diversen Kritiken bejammert wurde, kann keine Rede sein. Gerade aus der Sicht des sensiblen Theo registrieren wir unmittelbar das Heuchlerische und Berechnende der routiniert abgespulten erwachsenen Verhaltensmechanismen. Auf dieses empfindliche und genaue Sensorium der Jugendlichen setzte die Autorin ja auch in ihrem 2002 veröffentlichten Roman „The Little Friend“, der einen Mordfall aus der Sicht eines 12 jährigen Mädchens beschrieb.

Das Erfrischende an Donna Tartts unwiderstehlichem Erzählsog und ihren überraschenden, eindringlichen Psychogrammen ist jedenfalls das muntere Spinnen eines Garns, das in alle Richtungen laufen kann: It’s Tartt, it’s art, it’s great!

Peter Münder

Donna Tartt: Der Distelfink (The Goldfinc, 2013) Roman. Deutsch von Rainer Schmidt und Kristian Lutze. München: Goldmann Verlag 2014. 1024 Seite0. 24,90 Euro. Verlagsinformationen zu Buch und Autorin.

Evgenia Peretz: It’s Tartt – But is it Art ? In: Vanity Fair, Juli 2014.

Francine Prose: After Great Expectations. In: New York Review of Books 9. Januar 2014 (Rez. Distelfink).