Sündenbocksuche im Archiv

Sündenbocksuche im Archiv

1994 war CrimeMag-Autor Peter Münder in seinem früheren Leben als Reporter für NDR 3/Radio und für die „Wochenpost“ in London bei der Sotheby’s–Auktion von Philbys Nachlaß dabei. Für uns ein Anlaß, um ihn neben Bodo V. Hechelhammer um eine Expertise zum neuen John le Carré (kurz JLC) zu bitten. Hier also sein Beitrag für „Ein Buch – Zwei Perspektiven“.

Was passierte damals eigentlich genau, als der Spion aus der Kälte kam und an der Mauer erschossen wurde? John le Carré lässt im „Vermächtnis der Spione“ einen Veteranen der Smiley-Periode noch einmal aus dem Ruhestand zurückkommen und im Nebel diffuser Erinnerungen und in verstaubten Akten herumstochern. Mit Archivwissen will sich der Dienst auf eine drohende Schadensersatzklage vorbereiten. Sogar der hundertjährige Smiley wird nochmal kontaktiert.

Als George Smiley vom befreundeten Agenten-Ausbilder Ned gebeten wurde, den Absolventen eines Sarrap-Spionagekurses wertvolle Tipps für ihre späteren Aktivitäten zu geben oder sie mit Rückblicken auf haarsträubende Abenteuer auf ähnlich brisante Situationen vorzubereiten, da befand er sich bereits im Ruhestand – das war im 1991 veröffentlichten „The Secret Pilgrim“. Die amüsierten JLC-Fans waren damals wohl ganz angetan, sie dürften aber auch enttäuscht gewesen sein über etliche banale Einschübe, die zwischen Kalter-Kriegs-Nostalgie und skeptischer Glasnost-Verunsicherung oszillierten. Die Skepsis betraf auch- mal wieder- die Zukunft des Spionage-Genres: Denn wie sollte es nun weitergehen mit dem Spionage-Thriller? Das Einschleusen von Maulwürfen oder das Über-Die-Mauer-Helfen von Ostblock-Informanten nach West-Berlin konnte doch nicht immer so weitergehen? Wo waren die neuen Feindbilder? Und war Smiley nicht bereits 1980 in „Smiley´s People“ aus dem verdienten Ruhestand zurückgeholt worden? War sein an Ned gerichteter Appell (im „Secret Pilgrim“) nicht der ultimative Schwanengesang auf eine Periode, die nicht mit weiteren Rückblicken verklärt werden sollte? O-Ton Smiley:

„Höchste Zeit, vor dem Kalten Krieger von gestern den Vorhang zu ziehen Und bitte mich nicht noch einmal zurückrufen. Nie wieder. Die neue Zeit braucht neue Leute. Das Schlimmste, was Sie tun können, ist, uns zu imitieren.“

Wenn die anglo- amerikanischen Medien oder PR-Leute aus der Verlagsbranche jetzt in Erwartung großartiger Bestseller-Triumphe verkünden: „Smiley is back!“, dann stimmt das ja nur zum Teil – weil Smiley im „Vermächtnis der Spione“ erst kurz vor dem Fallen des Vorhangs seinen Auftritt hat. Die Frage ist aber auch, was man sich jetzt noch, Jahrzehnte nach Ende des Kalten Kriegs, von Smileys Erkenntnissen verspricht – etwa erhellende Direktiven für den richtigen Umgang mit Putin und Erdogan? Oder für die Rückeroberung der Krim?

Wenn die anglo- amerikanischen Medien oder PR-Leute aus der Verlagsbranche jetzt in Erwartung großartiger Bestseller-Triumphe verkünden: „Smiley is back!“, dann stimmt das ja nur zum Teil – weil Smiley im „Vermächtnis der Spione“ erst kurz vor dem Fallen des Vorhangs seinen Auftritt hat. Die Frage ist aber auch, was man sich jetzt noch, Jahrzehnte nach Ende des Kalten Kriegs, von Smileys Erkenntnissen verspricht – etwa erhellende Direktiven für den richtigen Umgang mit Putin und Erdogan? Oder für die Rückeroberung der Krim?

Besonders das Jahr 1961

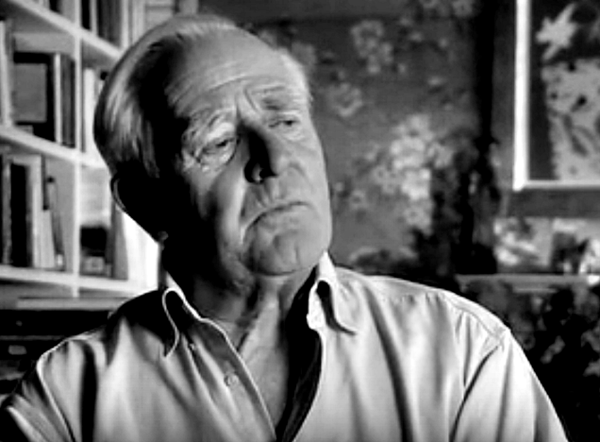

Der sympathische Maulwurfsjäger und Grimmelshausen-Experte Smiley trat ja als Meister des gepflegten Understatements nie plump-triumphierend oder aufgeblasen-autoritär auf und tendierte selbst nach dem Neutralisieren seines direkten KGB-Gegenspielers Karla eher zu introspektiv-selbstkritischen Betrachtungen über den kategorischen Imperativ. Wenn also ein starker nostalgischer Hauch durch das Opus von JLC säuselt, dann liegt das vielleicht auch daran, dass Smiley bereits 1928 für den Circus rekrutiert wurde, wie er im ersten JLC-Band „Call for the Dead“ (1961) erklärte. Wenn man irgendwelche Grundrechenarten auch nur kümmerlich beherrscht, dann kann man sich ausrechnen, dass Smiley nun im „Vermächtnis der Spione“ mindestens zum rüstigen Hundertjährigen avanciert ist. Natürlich war 1961, das Jahr des Mauerbaus und für David Cornwell (jetzt 86) alias John le Carré das Jahr seines ersten veröffentlichten Romans, ein ganz besonderes Jahr, an das er sich intensiv zurückbesinnt.

Er war damals in Bonn an der britischen Botschaft als Geheimdienstler tätig, hatte sich gerade sein Pseudonym zurechtgezimmert und arbeitete bereits am „Spion, der aus der Kälte kam“, der ihn mit einem Schlag weltberühmt machte. Diese Zeit der kritischen West-Ost-Konfrontationen beschwört er nochmal im „Vermächtnis der Spione“. Er verknüpft das Sichten verstaubter Akten mit Rückblicken auf DDR-Tristesse, Londoner Rekrutierungsversuche im Ostblock und mit Sprüngen in die Gegenwart: Jetzt sind plötzlich die erwachsenen Kinder der getöteten Spione Alec Leamas und seiner Freundin Liz Gold involviert, die vom Circus Schadenersatz einklagen wollen. Außerdem droht den neuen Geheimdienst-Bürokraten in ihrer Hi-Tech-Festung an der Themse noch ein Parlamentarischer Untersuchungs- Ausschuss mit peinlichen Befragungen. Nur Peter Guillam, auch schon 85, ehedem Smileys Assistent, aber seit vielen Jahren auf einem Bauernhof in der Bretagne seinen Ruhestand genießend, soll nun als einziger noch kontaktierbarer Sündenbock vom Circus an die juristische Front geschickt und verheizt werden. Guillam wird per Post nach London zu mehrtägigen Verhören vorgeladen und darf alte Geheimakten über „Operation Windfall“ nur in Gegenwart übereifriger junger Schnösel studieren. Er war selbst an dieser Operation beteiligt, die das „Extrahieren“ einer jungen DDR-Agentin (Deckname Tulip) in den Westen zwar erfolgreich realisieren konnte, dann aber beim Verhör auf einem englischen Circus – Landsitz zum Fiasko führte.

Er war damals in Bonn an der britischen Botschaft als Geheimdienstler tätig, hatte sich gerade sein Pseudonym zurechtgezimmert und arbeitete bereits am „Spion, der aus der Kälte kam“, der ihn mit einem Schlag weltberühmt machte. Diese Zeit der kritischen West-Ost-Konfrontationen beschwört er nochmal im „Vermächtnis der Spione“. Er verknüpft das Sichten verstaubter Akten mit Rückblicken auf DDR-Tristesse, Londoner Rekrutierungsversuche im Ostblock und mit Sprüngen in die Gegenwart: Jetzt sind plötzlich die erwachsenen Kinder der getöteten Spione Alec Leamas und seiner Freundin Liz Gold involviert, die vom Circus Schadenersatz einklagen wollen. Außerdem droht den neuen Geheimdienst-Bürokraten in ihrer Hi-Tech-Festung an der Themse noch ein Parlamentarischer Untersuchungs- Ausschuss mit peinlichen Befragungen. Nur Peter Guillam, auch schon 85, ehedem Smileys Assistent, aber seit vielen Jahren auf einem Bauernhof in der Bretagne seinen Ruhestand genießend, soll nun als einziger noch kontaktierbarer Sündenbock vom Circus an die juristische Front geschickt und verheizt werden. Guillam wird per Post nach London zu mehrtägigen Verhören vorgeladen und darf alte Geheimakten über „Operation Windfall“ nur in Gegenwart übereifriger junger Schnösel studieren. Er war selbst an dieser Operation beteiligt, die das „Extrahieren“ einer jungen DDR-Agentin (Deckname Tulip) in den Westen zwar erfolgreich realisieren konnte, dann aber beim Verhör auf einem englischen Circus – Landsitz zum Fiasko führte.

Ein letzter Auftritt in der Freiburger Uni-Bibliothek

Zwischen Guillams Betrachtungen über Loyalitäten, vergangene Episoden und Smileys damalige Anordnungen werden Auszüge aus vergilbten Akten („Unterquelle Tulip. Befragung und Selbstmord, verfasst und kollationiert von P.G., genehmigt von L/Covert zur Vorlage beim Aufsichtskomitee des Schatzamts. Vorabkopie an L/Joint mit Bitte um Kommentar“) und Briefen eingestreut, die zwar den bürokratischen Furor vermitteln, mit dem Schuldzuweisungen von den höheren Chargen auf loyale Mitarbeiter abgewälzt werden, die damals ihr Leben riskierten. Doch spannend wird es (nach Seite 138!) erst, wenn es zum Showdown zwischen Guillam und dem kleinkriminellen Christoph, dem Sohn des an der Mauer getöteten Leamas kommt. Für eine Million Pfund würde Christoph von einer Klage absehen, will aber auch mit einer Pistole seiner Forderung verdeutlichen … Und Smiley hat schließlich seinen letzten Auftritt in der Freiburger Uni-Bibliothek, wo er nochmal richtig tief in die deutsche Literatur des 17. Jahrhunderts eintauchen kann. Der über Hundertjährige säubert sich seine Brille auch nicht mehr mit dem Schlips – er trägt jetzt sehr jugendlich wirkende Kordhosen und einen sportlichen Pullover. Natürlich sorgt Smiley auch noch für ein Happy End – das darf man doch verraten, oder? Dass der gute alte George sich nun auch noch als Europäer outet, der all seine Aktivitäten weniger für den Weltfrieden oder im Kampf gegen den Bolschewismus als für das gute alte Europa riskierte, finde ich jedoch ziemlich lächerlich. Inzwischen ist JLC ja auch „Europäer“ und Brexit-Gegner – sei´s drum. Die Brüsseler Bürokraten, die ja eh am liebsten ohne das tumbe Fußvolk entscheiden und die EU-Erweiterung mit der Türkei, Albanien und anderen dubiosen Mafia-Ablegern rasant vorantreiben wollen, werden es schon ohne irgendein Plebiszit auskungeln.

Abgesehen davon, dass diese hauptsächlich mit verkrampfter Aktenhuberei betriebene Vergangenheitsbewältigung ermüdend und redundant ist, hat JLC wohl auch den ziemlich unglaubwürdigen Plot (Ist das alles nicht längst verjährt? Hat im Circus niemand die Kinder der Opfer in irgendeiner Kartei entdeckt?) für die intensive Nostalgie-Immersion instrumentalisiert. Der für Tulips Flucht in den Westen eingesetzte Trabi wird kennerhaft beschrieben, ausführlich wird später im Verhör auch die Frage diskutiert, ob Guillam etwa Sex mit Tulip im Trabi hatte: Das wäre ein Verstoß gegen die Dienstvorschriften gewesen!

Philby, eine besondere Erinnerung

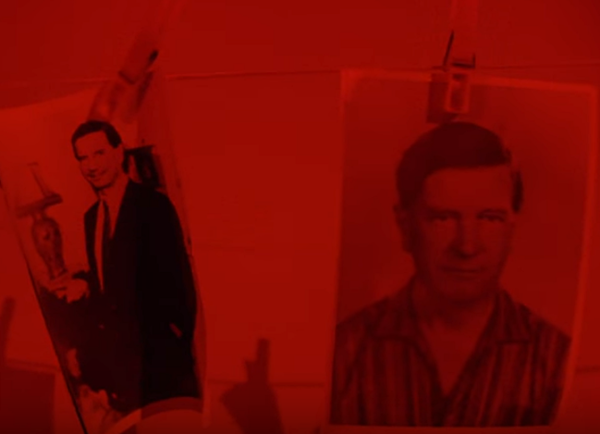

Darf ich in diesem Nostalgie-Kontext Trabi-Fans und Ostalgiker erwähnen, die das 60jährige Jubiläum des 20 PS starken Plastelin-Zweitakters (Produktionsbeginn November 1957) feiern? Oder an russische Patrioten erinnern, die ihre Helden und deren vaterländischen Erfolge während des Kalten Krieges würdigen, um das in letzter Zeit doch ziemlich anrüchig gewordene Image des KGB (oder FSB)  aufzupolieren und den britischen Meisterspion und Doppelagenten Kim Philby (als MI6-Abteilungsleiter der wichtigste der „Cambridge Five“ KGB-Agenten) im großen Stil bejubeln wollen? Die aktuelle große Ausstellung im Moskauer Museum der Russischen Historischen Gesellschaft zeigt nicht nur zum ersten Mal viele britische Geheimdokumente, Photos, Orden und Philby-Paraphernalia, sie versucht den Spion auch als „großen Russen“ darzustellen, der als wahrer Patriot nur russische Werte gelten ließ – was ziemlich aberwitzig ist, weil Philby (1911-1988) beinharter marxistischer Ideologe war und während seines 25jährigen Moskau-Aufenthalts sich zwar regelmäßig englische Cricket-Almanachs und die „Times“ schicken ließ, aber kein Russisch lernte. In seiner Autobiographie „My Silent War“ (1969) hatte Philby übrigens angemerkt, dass seine ersten Eindrücke beim MI6 extrem irritierend waren: „Ich wusste nicht, ob ich überhaupt bei der richtigen Abteilung gelandet war“, schrieb er – es war für einen Geheimdienst alles viel zu stümperhaft und dilettantisch organisiert. Nur die regelmäßigen Pub-Besuche schienen einwandfrei zu klappen. Vielleicht wollte John Le Carré ja noch einmal nachdrücklich auf dieses Dilettanten-Vermächtnis hinweisen, das für unzählige Kollateralschäden verantwortlich war?

aufzupolieren und den britischen Meisterspion und Doppelagenten Kim Philby (als MI6-Abteilungsleiter der wichtigste der „Cambridge Five“ KGB-Agenten) im großen Stil bejubeln wollen? Die aktuelle große Ausstellung im Moskauer Museum der Russischen Historischen Gesellschaft zeigt nicht nur zum ersten Mal viele britische Geheimdokumente, Photos, Orden und Philby-Paraphernalia, sie versucht den Spion auch als „großen Russen“ darzustellen, der als wahrer Patriot nur russische Werte gelten ließ – was ziemlich aberwitzig ist, weil Philby (1911-1988) beinharter marxistischer Ideologe war und während seines 25jährigen Moskau-Aufenthalts sich zwar regelmäßig englische Cricket-Almanachs und die „Times“ schicken ließ, aber kein Russisch lernte. In seiner Autobiographie „My Silent War“ (1969) hatte Philby übrigens angemerkt, dass seine ersten Eindrücke beim MI6 extrem irritierend waren: „Ich wusste nicht, ob ich überhaupt bei der richtigen Abteilung gelandet war“, schrieb er – es war für einen Geheimdienst alles viel zu stümperhaft und dilettantisch organisiert. Nur die regelmäßigen Pub-Besuche schienen einwandfrei zu klappen. Vielleicht wollte John Le Carré ja noch einmal nachdrücklich auf dieses Dilettanten-Vermächtnis hinweisen, das für unzählige Kollateralschäden verantwortlich war?

Nostalgische Fußnote: Ich konnte das Faible für Ostblock-Souvenirs, Orden, Papiere und anderen Schnickschnack sehr gut nachvollziehen, als ich 1994 in London bei der Sotheby’s-Auktion von Philbys Nachlaß durch seine Witwe Rufina beobachten konnte, mit welcher Begeisterung die Bieter alte Bettvorleger mit Lenin-Porträt, MCC-Cricket Almanachs, KGB-Trophäen, aber auch den Briefwechsel mit Graham Greene ersteigerten und der von einer dürftigen KGB-Rente lebenden Witwe mit den  eingenommenen rund 150.000 Pfund ein hübsches Zubrot verschafften. Unter den Philby-Experten, die dieses Spektakel beobachteten, war damals auch Phillip Knightley, der den KGB-Doppelagenten eine Woche lang für seine monumentale Philby-Biographie in Moskau interviewt hatte. „Der hat sich diesen Rummel sicher von da oben auf Wolke Sieben angesehen und sich königlich darüber amüsiert“, meinte er. „Diejenigen, die er jahrelang verraten hat, belohnen ihn dafür auch noch so großzügig.“

eingenommenen rund 150.000 Pfund ein hübsches Zubrot verschafften. Unter den Philby-Experten, die dieses Spektakel beobachteten, war damals auch Phillip Knightley, der den KGB-Doppelagenten eine Woche lang für seine monumentale Philby-Biographie in Moskau interviewt hatte. „Der hat sich diesen Rummel sicher von da oben auf Wolke Sieben angesehen und sich königlich darüber amüsiert“, meinte er. „Diejenigen, die er jahrelang verraten hat, belohnen ihn dafür auch noch so großzügig.“

Der Blick zurück auf den Kalten Krieg, auf Philby, Blunt, Burgess und MacLean – all das ist ein weites, gigantisches Feld. Der nostalgische Reiz liegt natürlich auch darin, dass die mit Milliarden gefütterten Dienste wie CIA, NSA, MI6, BND, Mossad usw. heutzutage kaum noch Agenten im Feld einsetzen, sondern sich fast ausschließlich auf Hi-Tech-Instrumente verlassen: Heute soll die Drohne oder der Hacker in „Her Majesty´s Service“ die brisanten Nachrichten beim Gegner erspähen. Wenn Guillam also einen blassblauen Brief aus London bekommt, dessen Umschlag gefüttert und leicht eingefärbt ist und auf dem die Empfänger-Adresse handschriftlich vermerkt und mit dem Hinweis „Privat“ versehen ist, dann ist dies eben auch ein Wink aus längst vergangenen prähistorischen PC-losen Zeiten ohne E-Mails und Smartphones. Aber sind die Hi-Tech-Kriege unserer Tage etwa „humaner“ oder weniger zerstörerisch geworden?

Peter Münder

John le Carré: Das Vermächtnis der Spione. Aus dem Englischen von Peter Torberg. Ullstein Verlag, Berlin 2017. 317 S., 24 Euro.

John le Carré: Das Vermächtnis der Spione. Aus dem Englischen von Peter Torberg. Ullstein Verlag, Berlin 2017. 317 S., 24 Euro.

Ders.: Der Taubentunnel. Aus dem Englischen von Peter Torberg. Ullstein 2016, 383 S. (Vgl. dazu Peter Münder auf Crime Mag)

Adam Sisman: John le Carré. The Biography. Bloomsbury 2016, 652 S.

Phillip Knightley: Kim Philby. Geheimagent. Deutsch von Udo Rennert und Christian Spiel. List Verlag 1988, 352 S.

Kim Philby: My Silent War (Introduction Phillip Knightley). Grafton Books 1989, 286 S.