„Meine Faustregel: erst erkunden, wo England steht, dann die absolute Gegenposition einnehmen!“

„Meine Faustregel: erst erkunden, wo England steht, dann die absolute Gegenposition einnehmen!“

Kaum eine Freiheitskämpferin war radikaler als die anglo-irische Revolutionsikone Maud Gonne. Hundert Jahre nach dem Dubliner Osteraufstand von 1916 hat Elsemarie Maletzke eine große Biografie über sie veröffentlicht. Von Peter Münder

Im schneeweißen mit Seerosen und Glasperlen bestickten Seidenkleid war die 1,80 Meter große bildhübsche englische Offizierstochter Maud Gonne auf dem illustren Debütantinnenball in Dublin Castle 1882 eine aufsehenerregende Erscheinung. Sie wurde dem Vizekönig vorgestellt, als „Schönste der Saison“ war die verwöhnte höhere Tochter dann auch in der Zeitung abgebildet. Vom geliebten Vater, der nach Dublin versetzt worden war, lernte die 16-Jährige Pistolenschießen, für ihn spielte sie die Dame des Hauses, nachdem ihre Mutter schon früh verstorben war. Aber wenige Jahre darauf hatte sich die im englischen Tongham geborene und in einem französischen Internat erzogene Maud Gonne (1866–1953) zur Samariterin gewandelt, die gleichzeitig als militante Freiheitskämpferin für eine irische Home Rule, vertriebene Pächter und das Frauenwahlrecht auf die Barrikaden ging und alles hasste, was englisch war. Sogar Shakespeare war ihr nun suspekt, weil er ja aus England stammte. Im simplizistischen, auf plumpen Schwarz-Weiß-Kontrasten basierenden Geschichtsbild der Obristen-Tochter war England schließlich zur „Nation von Gefängniswärtern“ mutiert und das britische Empire zum „Reich Satans“.

Den laienhaft improvisierten, zum Scheitern verdammten Osteraufstand von 1916 am Dubliner Postamt, bei dem 500 Menschen starben und nach dem blutigen Fiasko ein Dutzend Rebellen exekutiert wurden – darunter auch Maud Gonnes geschiedener Ehemann John MacBride und der Oberbefehlshaber Patrick Pearse (1879–1916), ein schöngeistiger Poet und Pädagoge – hatte sie übrigens nicht miterlebt, weil sie sich gerade in Frankreich aufhielt.

Während die rhetorisch äußerst begabte Aktivistin auch wegen ihrer theatralischen Exzesse auf ihre Zuhörer faszinierend wirkte „und die Massen kamen, um ihre Botschaft zu hören und die notorische Miss Gonne anzugaffen, deren Leben von Gewisper und Skandal umgeben war“, wie Maletzke in ihrer Biografie schreibt, war unübersehbar, dass in den Reihen der am Osteraufstand Beteiligten eine fatalistisch geprägte Opfer-Rhetorik vorherrschte. Angesichts ihrer aussichtslosen Lage legten diese Kämpfer offenbar größeren Wert auf die Symbolkraft ihrer Märtyreraktion als auf einen Sieg gegen britische Imperialisten. Im Pearse-Gedicht „Blutopfer“ sowie in „An meine Mutter“ kommt diese Verinnerlichungssymbolik, die als inszenierte Selbstdarstellung für die staunende Nachwelt gedacht war, zum Ausdruck:

Während die rhetorisch äußerst begabte Aktivistin auch wegen ihrer theatralischen Exzesse auf ihre Zuhörer faszinierend wirkte „und die Massen kamen, um ihre Botschaft zu hören und die notorische Miss Gonne anzugaffen, deren Leben von Gewisper und Skandal umgeben war“, wie Maletzke in ihrer Biografie schreibt, war unübersehbar, dass in den Reihen der am Osteraufstand Beteiligten eine fatalistisch geprägte Opfer-Rhetorik vorherrschte. Angesichts ihrer aussichtslosen Lage legten diese Kämpfer offenbar größeren Wert auf die Symbolkraft ihrer Märtyreraktion als auf einen Sieg gegen britische Imperialisten. Im Pearse-Gedicht „Blutopfer“ sowie in „An meine Mutter“ kommt diese Verinnerlichungssymbolik, die als inszenierte Selbstdarstellung für die staunende Nachwelt gedacht war, zum Ausdruck:

„Ich habe dir Schmerz und Tränen gebracht: und doch, vielleicht

Habe ich dir auch noch etwas anderes gebracht – Die Erinnerung an meine Tat und an meinen Namen. Etwas Glanzvolles, das nicht vergehen wird. Wenn Menschen von mir sprechen, mich rühmen oder schmähen,

Wirst du ihrer nicht achten, sondern hochhalten das eigene Gedenken

An deinen ersten Sohn“.

Das von „Gewisper und Skandal“ umwitterte Enigma Maud Gonne hat dagegen, wie Elsemarie Maletzkes Biografie zeigt, eine andere, breiter gefächerte Dimension. Sie geht der Frage nach, wie es zum extremem Lagerwechsel vom High-Society-Töchterchen zur rebellischen Freiheitskämpferin und Attentatsplanerin kommen konnte: Wie entwickelte sich ein dermaßen fundamentalistischer Furor, der zum Lebensinhalt wurde und sich in ihrer Faustregel fürs Leben niederschlug: „Erst erkunden, wo England steht, und dann die absolute Gegenposition einnehmen“?

Maletzke zeichnet in ihrer spannenden, streckenweise locker-flapsig geschriebenen Biografie („sie pirschte sich Yeats gegenüber an das Thema Katholizismus heran“) die Ambivalenzen und Widersprüche im Leben dieser kapriziösen Ausnahmeerscheinung nach. Den historischen Kontext – auch die grotesken, kleinkarierten Konflikte innerhalb der irischen Protestgruppen – hat sie dabei immer im Fokus, ihre kritische Perspektive verhindert, ähnlich wie in ihren Biografien über Jane Austen, die Brontë Sisters und George Eliot, das Abgleiten in eine hagiographische Denkmalpflege.

Gonnes sozialkritisches Erweckungserlebnis hatte ein Besuch im verarmten, kargen Donegal ausgelöst, wo sie im Auftrag der irischen Landliga die Lebensbedingungen der nach katastrophalen Kartoffelernten hungernden Landbevölkerung in Augenschein nehmen sollte. Die gnadenlose Brutalität von Landbesitzern, die ihre Pächter wegen ausbleibender Mietzahlungen auf die Straße setzten und hilflose Mütter mit ihren Kleinkindern verhungern ließen, verletzte zutiefst ihr Gerechtigkeitsgefühl und enragierte sie dermaßen, dass sie sich fortan mit alttestamentarischer Rachsucht für alle Ungerechtigkeiten dieser Welt an den Engländern rächen wollte.

So gründete sie die aktionistische Frauengruppe „Töchter Irlands“, organisierte 1897 Protestveranstaltungen während Queen Victorias Irland-Besuch und initiierte Suppenküchen an Schulen. Nach ihrem ersten Treffen mit dem Nationaldichter und Dramatiker WB Yeats 1899 war Yeats so überwältigt und verliebt, dass er an vielen ihrer Protestaktionen teilnahm, ihr fünf Heiratsanträge machte, die sie alle ablehnte, ihr Dutzende von Gedichten widmete und für sie den Einakter „Cathleen Ni Houlihan“ schrieb, in dem sie die Hauptrolle spielte.

Auch das lange verheimlichte Doppelleben der jungen Freiheitskämpferin bringt Maletzke ans Licht: Ihr französischer Liebhaber Lucien Millevoye war ein revanchistischer, antisemitischer Journalist und fanatischer Anhänger General Boulangers, mit dem er einen Staatsstreich durchführen wollte. Im Auftrag Boulangers war Maud Gonne sogar für eine geheime Mission zur Überbringung von Dokumenten an den russischen Zaren eingespannt worden. Aus ihrer Liaison mit Millevoye gingen zwei Kinder hervor, die sie entweder als „adoptiert“ oder im Fall der Tochter Iseult als „Nichte“ ausgab.

1903 heiratete Maud Gonne den während des Burenkriegs im irischen Transvaal-Regiment kämpfenden Major John MacBride: Für sie war er ein echter Held, weil er auf Seiten der Buren die Engländer vernichten wollte. Während ihrer Flitterwochen in Spanien hatte sie einen Revolver im Gepäck, denn das Paar wollte in Gibraltar König Edward VII. während seines Staatsbesuchs erschießen. Das hatte der alkoholisierte Major dann aber verpatzt, weil er den vereinbarten Treffpunkt nicht fand. Damit hatte er sich für die junge Gattin als Totalversager und als Trinker entlarvt; prompt leitete die verhinderte Attentäterin dann nach der Geburt ihres Sohnes Sean die Scheidung ein. Seán MacBride wurde übrigens als Aktivist für Menschenrechte und hoher UN-Beamter bekannt und 1974 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.

Nach dem Motto „Es muss doch mehr als alles geben“, konnte sich Maud Gonne auch nicht mit dem anglo-irischen Unabhängigkeitsvertrag von 1921 abfinden; sie unterstützte weiterhin inhaftierte republikanische Kämpfer und hielt an ihrem diffusen Geschichtsbild auch nach dem 2. Weltkrieg fest: Auschwitz, die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki sowie die irische Hungersnot, konstatierte sie, seien allesamt „schicksalhafte Katastrophen“ gewesen.

Maletzke gelingt ein faszinierender Spagat zwischen detailfreudigem historischem Rückblick auf eine dramatische, turbulente Epoche und dem Psychogramm einer fanatischen Kämpferin für Gerechtigkeit, deren politische Blindheit jede Möglichkeit für Kompromisse ausschloss. Über die Vater-Tochter-Konstellation mitsamt ihren Konflikten hätte man allerdings gern mehr erfahren. Denn trotz ihrer harmonischen Beziehung dürfte der liberale Oberst Thomas Gonne über den fanatischen Furor seiner Tochter doch nicht „very amused“ gewesen sein.

Peter Münder

Elsemarie Maletzke: Maud Gonne. Ein Leben für Irland. Insel Verlag Berlin 2016, 318 S., Abb., 24, 95,- Euro.

Patrick Pearse: Der Rebell. Gedichte. Aus dem Englischen und Irischen und mit einem Nachwort von Hans-Christian- Oeser. Edition Rugerup, Berlin 2016, 110 S.

Eine Kurzversion dieses Beitrags erschien in der NZZ (24.8. 2016)

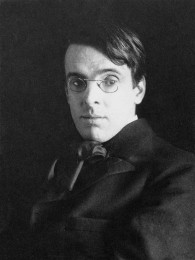

Porträt Seán MacBride: Von Bogaerts, Rob / Anefo – GaHetNa (Nationaal Archief NL) (cropped); Dutch National Archives, The Hague, Fotocollectie Algemeen Nederlands Persbureau (ANEFO), 1945-1989 Bestanddeelnummer 933-1287, CC BY-SA 3.0 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20466561