Der erste elektrische Soloauftritt: 28. August 1966, Forest Hills Stadium, New York © Daniel Kramer/courtesy of TASCHEN

„How does it feel?“

Ein Jahr und einen Tag mit Dylan – von Alf Mayer.

Dieser Verlag macht einen wahnsinnig. Macht zumindest ein wahnsinniges Programm. Muss man ein Bob-Dylan-Fan sein, um die neueste Tat gutzuheißen? Ja und nein. 500 Euro für ein Buch aus einer auf 1765 Exemplare begrenzte Luxusauflage stoßen an manche Schmerzgrenze, können aber auch eine Anlageform sein. Die Wertsteigerungen der „Limited Editions“ des Verlags Benedikt Taschen sind oft exorbitant. Oder man wartet auf die Volksausgabe, das Äquivalent eines Taschenbuchs, nur eben Hardcover und zu solchen Preisen von einem „normalen“ Verlag nicht zu stemmen. Die E-Gitarre des musikhistorisch revolutionären Abends, auf den der Fotoband zusteuert und dessen Genese er erzählt, wurde 2013 bei Christies in New York für 965.000 Dollar versteigert.

Das Materielle beiseite, ist „Bob Dylan – A Year and a Day“ von Daniel Kramer ein in vielfacher Hinsicht poetischer, opulenter Bildband, enthält Fotografien aus einer anderen Zeit der Reportage, 1964/65 entstanden. Es sind Bilder ohne Halbwertszeit. Weit offene Blende, grobes Korn, Bewegungsunschärfe. Available Light. Kodak Tri-X, entwickelt in D-76. Keine Faxen, keine Attüden. Die Fotos wirken atemberaubend authentisch. Man sieht einen jung-alten Mann, einen Trickster, einen unverschämt interessanten Schamanen. Einen Kobold, einen Faun. Einen wie aus dem Weltall gefallenen Musiker, bevor er der Weltstar wurde, den wir kennen. Die Texte dazu spärlich und persönlich, die Schreibmaschinenschrift unterstützt den Reportage-Charakter.

Zugleich ist das alles große Zeit, das Buch eines Epochenwechsels. Ein tektonisches Beben. Es ist die umfangreich ergänzte Neuausgabe eines Klassikers von 1967: „Bob Dylan: A Portrait of the Artist’s Early Years“. 50 Jahre alt, noch mindestens 50 Jahre frisch.

Zeitenwende in Newport, Rhode Island

Der New Yorker Fotograf Daniel Kramer war bei über 30 Fotosessions an Bob Dylans Seite, in genau der Zeit, als er „elektrisch ging“ und eine Musikrevolution auslöste. Er hatte Dylan im Fernsehen gesehen und entschieden, diesen Mann kennenzulernen. „Seine Stimme klang wie die Stimme von einem hohen Berg. Eine alte Stimme, brüchig, vom Wetter aufgeraut, eine Stimme, die man im Regen hat stehen lassen und die Rost angesetzt hat. Was ich damals nicht wusste, ist, dass Mr. Dylan ein Sänger mit vielen Stimmen war.“

Die meisten der Bilder sind Schwarzweißaufnahmen. Dylan zu Hause in Woodstock, auf einer Schaukel, auf einen Baum geklettert, beim Schachspielen, Flippern, Billard, Gitarre spannen, Peitsche schwingen (da war er richtig gut), im Auto, in Kneipen, auf Reisen, beim Proben und Aufnehmen, bei TV-Auftritten und Touren, den Sessions für das Album „Bringing It All Back Home“ und bei Konzerten. Immer in Bewegung, „always in flux“.

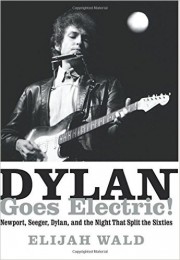

Gemeinhin gilt der Abend des 25. Juli 1965 beim Newport Folk Festival im Bundesstaat Rhode Island als das Zeitenwendendatum, als Dylan dort – ganze 24 Jahre alt – in schwarzen Jeans, schwarzen Stiefeln und schwarzer Lederjacke auf die Bühne trat, statt der gewohnten akustischen Gitarre eine geliehene Fender Stratocaster umgehängt. Unterstützt vom Multiinstrumentalisten Al Kooper und der „Paul Butterfield Blues Band“ aus Chicago spielte er genau drei Stücke, um nach einer Pause und ohrenbetäubenden Protesten noch zwei Songs auf einer Akustikgitarre nachzulegen. Es ging los mit einem rohen Chicago-Boogie. Über der lautesten Musik, die je auf der Folk-Bühne von Newport zu hören war, schnarrte Bob Dylan seine Eröffnungsstrophe: „I ain’t gonna work on Maggie’s farm no more!” (Auf Maggies Farm werd ich nie mehr arbeiten!) In kaum mehr als zehn Minuten besiegelte Dylan das Ende des Folk-Revivals als eine Massenbewegung und die Geburt der Rockmusik als reife künstlerische Stimme einer neuen Generation. (Das musikhistorische Buch zu diesem Moment ist Elijah Walds „Dylan Goes Electric!: Newport, Seeger, Dylan, and the Night That Split the Sixties“, 2015. Kleiner Überblick über die Elektro-Kontroverse hier.)

Gemeinhin gilt der Abend des 25. Juli 1965 beim Newport Folk Festival im Bundesstaat Rhode Island als das Zeitenwendendatum, als Dylan dort – ganze 24 Jahre alt – in schwarzen Jeans, schwarzen Stiefeln und schwarzer Lederjacke auf die Bühne trat, statt der gewohnten akustischen Gitarre eine geliehene Fender Stratocaster umgehängt. Unterstützt vom Multiinstrumentalisten Al Kooper und der „Paul Butterfield Blues Band“ aus Chicago spielte er genau drei Stücke, um nach einer Pause und ohrenbetäubenden Protesten noch zwei Songs auf einer Akustikgitarre nachzulegen. Es ging los mit einem rohen Chicago-Boogie. Über der lautesten Musik, die je auf der Folk-Bühne von Newport zu hören war, schnarrte Bob Dylan seine Eröffnungsstrophe: „I ain’t gonna work on Maggie’s farm no more!” (Auf Maggies Farm werd ich nie mehr arbeiten!) In kaum mehr als zehn Minuten besiegelte Dylan das Ende des Folk-Revivals als eine Massenbewegung und die Geburt der Rockmusik als reife künstlerische Stimme einer neuen Generation. (Das musikhistorische Buch zu diesem Moment ist Elijah Walds „Dylan Goes Electric!: Newport, Seeger, Dylan, and the Night That Split the Sixties“, 2015. Kleiner Überblick über die Elektro-Kontroverse hier.)

Der Aufruhr war beträchtlich, die Emotionen des Abends und des Aktes wurden in vielen Varianten überliefert. In Martin Scorseses großer Boy-Dylan-Dokumentation „No Direction Home“ von 2005 kommen sie ausgiebig vor. Nein, Pete Seeger wollte nicht die Kabel mit einer Axt durchhacken, aber er wäre in der Stimmung dazu gewesen. Überhaupt gibt es neben Daniel Kramers Buch kaum eine bessere Idee, den aktuell 75. Geburtstag des Meisters angemessen zu würdigen, als sich die sehr kurzweiligen, unglaublich materialreichen 208 Minuten dieses Dokumentarfilms zu gönnen. Scorsese greift auf viel Filmmaterial von D.A. Pennebaker zurück, lässt seinen Interviewpartnern und den Songs jede Zeit. Daniel Kramers Fotos und Scorseses Film zeigen einen wie vom Heiligen Geist beseelten Künstler – „in a spellbound way“ heißt der schöne englische Ausdruck dafür. Bildband wie Film transportieren eine Energie, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. „Ich weiß nicht, was er dachte. Ich weiß nur, was er uns gab“, sagt die schöne Joan Baez zu Scorsese.

Aus dem Korsett heraus

Aus dem Korsett heraus

„How does it feel?“, röhrte Bob Dylan an jenem historischen Abend in seinem Song „Like a Rolling Stone“ dem weithin entgeisterten Publikum immer wieder die Refrainzeile entgegen. Sie verehrten ihn als Folksong-Ikone, er aber wollte kein Protestsänger sein, wollte keine Rezepte haben, wollte heraus aus dem Korsett der Topical Songs zwischen Arbeiterbewegung und Folk, Blues und Gewerkschaftskultur. „You don’t need a weatherman/ To know which way the wind blows“, sang er an diesem Abend. Muss man heute erklären, dass die radikale „Weather Underground Organisation“ 1969 aus einem SDS-Flugblatt entstand, das in der Schlagzeile Dylan zitierte: „You don’t need a weatherman“?

Dylan war nie unpolitisch, aber er wollte nie Anführer sein. „Something is happening here, and you don’t know what it is, do you, Mr. Jones?“ Er besang seine Neudefinition: „I was so much older then, I’m younger than that now“, zog eine Linie zwischen sich und denen, die ihn vereinnahmen wollten: „I try my best to be just like I am, but everybody wants me to be just like them.“

Er war der sich von allen Leinen los schneidende, auf sich allein gestellte Prophet einer neuen Zeit, der sein Publikum immer wieder – und bis heute – vor neue ästhetische Herausforderung stellen würde. „Fast masochistisch“, nannte gerade Diedrich Diederichsen in der SZ Bob Dylans jüngstes Album „Fallen Angels“, das sich der Tradition des „Great American Songbook“ unterordnet.

Wie fühlt es sich an, sang Dylan an diesem Abend in Newport, wie fühlt es sich an, auf dich alleingestellt zu sein, kein Weg zurück, ein rollender Stein, unterwegs ins Unbekannte?

„How does it feel

How does it feel

To be on your own

With no direction home

Like a complete unknown

Like a rolling stone?“

Eine Energie, die man greifen konnte

Daniel Kramer erlebte die elektrische Revolution bereits am 13. Januar 1965 in den Tonstudios von Columbia Records auf der Seventh Avenue in New York. Es war das erste Mal, dass er bei Plattenaufnahmen von Bob Dylan zugegen war. „Über dem Studio lag eine Energie, die man greifen konnte. Dylan beherrschte den Raum, ging von einem Musiker zum anderen und spielte mit der Inbrunst der Improvisation.“ Als Kramer „Maggie’s Farm“ aus den Boxen krachen hörte, wusste er, dass sich „die Musik für immer verändert“ hatte.

Kramer fotografierte drei Tage lang während der Sessions zum Album „Bringing It All Back Home“, unter anderem bei den Aufnahmen von „Mr. Tambourine Man“, „It’s Alright, Ma (I’m Only Bleeding)“ und „Subterranean Homesick Blues“. Am Ende hatte er ein ikonisches Bild von Dylan geschaffen und einen historischen Moment in der Geschichte der Rockmusik auf Fotos gebannt. Für Kramer, so schreibt er heute, blieb Bob Dylan „auf immer der junge Mann, der für ein Porträt nicht stillsitzen konnte, der Mann, der das tun will, was sich für ihn richtig anfühlt – und nicht das, was von ihm erwartet wird. Ein Mann für alle Jahreszeiten.“

Ein Jahr und einen Tag nachdem er ihn zum ersten Mal getroffen hatte, gab Dylan ein Konzert im übervollen Forest Hills Stadium im New Yorker Stadtteil Queens. Es wurde sein erster Soloauftritt mit elektrischer Gitarre. Daniel Kramer war dabei, das Buch enthält die Fotos.

Alf Mayer

Daniel Kramer: Bob Dylan: A Year and a Day. Hardcover in einer Schlagkassette, auf zwei verschiedenen Papiersorten gedruckt, mit 3 Ausklappseiten, im Letterpress-Verfahren gedruckte Eingangsseiten mit eingeklebten Fotografien. Verlag Benedikt Taschen, Köln 2016. Format 31,2 × 44,0 cm. 288 Seiten, 500 Euro. Collector’s Edition, limitiert auf 1765 nummerierte Exemplare, signiert von Daniel Kramer. Ebenfalls erhältlich in zwei (teureren) Art Editions von jeweils 100 Exemplaren, mit einem signierten und nummerierten Barytabzug. Zusammen 1965 Exemplare.

Wikipedia listet über zehn Filme in Sachen Bob Dylan.

„Dont Look Back“ ist ein Dokumentarfilm des US-amerikanischen Regisseurs D. A. Pennebaker aus dem Jahr 1967, der den 24-jährige Dylan auf dessen Großbritannien-Tournee im Jahr 1965 zeigt. Der „Cleveland Plain Dealer“ meinte damals dazu: „Sollte begraben werden … Dies ist ein billiger, stellenweise schmutziger Film; wenn es denn überhaupt ein Film ist … Er ist sicher nichts für Kinobesucher, die sich waschen und/oder rasieren.“

2007 veröffentlichte D. A. Pennebaker die einstündige Dokumentation „65 Revisited“, die aus Filmmaterial besteht, das für „Dont Look Back“ nicht verwendet wurde. Der Titel bezieht sich auf das Album „Highway 61 Revisited“.

Martin Scorsese, der bereits 1978 das Abschiedskonzert von Dylans Begleitband „The Band“ zum wunderbaren Film „The Last Waltz“ fügte, drehte und montierte 2005 den fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen PBS und die BBC produzierten zweiteiligen Dokumentarfilm „No Direction Home“ (208 Minuten). Mit viel Ruhe und Liebe entsteht ein Porträt Dylans zwischen seiner Ankunft in New York im Januar 1961 und seinem kurzzeitigen Verschwinden nach einem Motorradunfall im Juli 1966. Die Dokumentation kreist um Dylans Weigerung, ein „Folk Singer“ zu sein und seine mehr in Richtung Rockmusik orientierte künstlerische Entwicklung. Der Titel ist eine Zeile aus seinem 1965er Hit „Like a Rolling Stone“.