Staub saugen und Betten machen

Staub saugen und Betten machen

Nicht nur auf dem ganzen Globus gibt es Hotels, auch in den Künsten kommen sie vor. Dann gibt es unzählige Gäste und noch unvergleichlich viel mehr Zimmermädchen. Kein Hotel funktioniert ohne ihre stillen, unsichtbaren und stereotypen Dienste. Auch Irene ist ihrem Metier auf eine gewisse Art verfallen. Sie ist die Heldin in dem Roman „Das Zeichen für Regen“ der jungen Schriftstellerin Jana Volkmann, bei der es erfrischend hinaus in die Welt geht. Senta Wagner hat sich mit der Autorin über ihren Debütroman unterhalten.

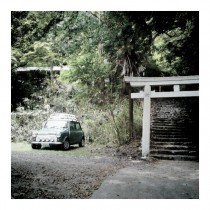

Volkmanns Protagonistin Irene verlässt ihre Heimat Berlin weit genug, um ihrem Leben einen neuen Dreh zu geben. Ihren Wunschort Kyōto hat sie sich aus der Literatur und von ihrem Freund abgeguckt. Dort angekommen fehlt ihr jedes Gefühl der Fremdheit, die Erinnerungen an ein Früher als Studentin werden dünn. In die beiden Teile des Buches, einem Vorher und Nachher gleich, werden nur wenige Berlin-Kapitel gestreut.

Wie ein Schwamm saugt Irene ihre neue Umgebung innerhalb und außerhalb des Hotels auf, abseits der Pfade bewegen die Leser sich mit ihr an Schauplätze der Farben, Fische, Tempelanlagen und Geschichte. Kyōto bedeutet Berge, Himmel, Regen und Ordnung. Sie selbst entgleitet einem zusehends, ist sie doch ein ebenso schillerndes wie ungreifbares Wesen. An einer Stelle heißt es: „… irgendetwas schien mit ihr nicht zu stimmen.“ Volkmann lässt ihre Figur sich kunstvoll in der Fuge zwischen Wirklichem und Fiktion verlieren, spätestens seit der Gast aus Zimmer 1009 in Irenes „Leben herumschleicht“ verabschiedet sich die Autorin vom engen realistischen Schreiben.

Wenn es die Literatur tatsächlich schafft, Menschen an fremde Orte zu locken, dann zählt die filigrane und virtuose Prosa von Jana Volkmann ab sofort dazu. Auf nach Japan!

Senta Wagner: Was hat es mit dem Regen in Kyōto auf sich? Und was macht den Reiz der japanischen Schriftzeichen aus?

Jana Volkmann: In Kyōto gibt es ein recht eigenwilliges Klima, und eine ordentliche Regenzeit im Sommer gehört auch dazu. Ich war bislang nur im Frühling dort, sodass mir das erspart geblieben ist – aber ich stelle es mir schon toll vor, wenn der Regen die Stadt so unmissverständlich vereinnahmt. Das Kanji-Schriftzeichen für Regen ist ein Ideogramm, das mir irrsinnig gut gefällt. Es ist einer Wolke nachempfunden, aus der es hinausregnet: 雨. Aber ich finde, wenn man es sich unvoreingenommen ansieht, sieht es auch ein bisschen aus wie ein Haus, in dem es regnet. Diese Umkehrung von Innen und Außen finde ich ziemlich interessant, ohne das allzu sehr symbolisch aufladen zu wollen. Dass es zum Titel des Romans geworden ist, habe ich einer lieben Freundin zu verdanken. Ich war selbst ratlos und sehr unzufrieden mit meinen Titelideen. Dann kam sie mit dem Zeichen für Regen und alles war gut.

Deine Heldin Irene lebt in Berlin, bevor sie nach Kyōto aufbricht. Ein großer Spagat. Was bedeutet dir die Verortung in diesen beiden Großstädten auf zwei verschiedenen Kontinenten? Wie wichtig ist sie für die Geschichte? Wie wichtig ist dir deine eigene Verortung beim Schreiben?

Ja, genau dieser Spagat war mir sehr wichtig. Kyōto ist sicherlich nicht die größtmögliche Fremde – Japan ist für eine Europäerin noch halbwegs leicht zu entschlüsseln, sieht man mal von der Sprache ab. Es gibt U-Bahnen und Supermärkte, eine hohe Dichte an Starbucks und Co., das öffentliche Leben ist prima organisiert. Aber Kyōto ist weit weg von Berlin. Acht Stunden Zeitunterschied und eine Entfernung von über 8.000 Kilometern, das ist schon eine ziemliche Distanz, die ja auch zwischen Irenes altem und ihrem neuen Leben liegt, liegen soll. Mir sind Räume und Orte generell sehr wichtig beim Schreiben. Ich schaue mir gern Stadtpläne und Landkarten an, zeichne Grundrisse. Bei so etwas arbeite ich am liebsten ganz akkurat, während ich mir in anderen Dingen weniger Realismus abverlange.

In dem Roman heißt es, Irene gibt einem Gefühl nach: Sie will fort. Reicht dafür tatsächlich ein Gefühl aus? Andererseits spricht sie von einem „logischen Schritt“. Das kommt mir ambivalent vor. Wie wichtig ist dir die Logik bei Entscheidungen?

Für mich gibt es da einen gewissen, wenn auch nicht sehr großen Unterschied zwischen Logik und Ratio. Einem schwer zu greifenden Gefühl nachzugeben, ist nicht unlogisch, wenn das dem eigenen Wesen entspricht. Solche Entscheidungen können anderen Menschen womöglich schwer zu vermitteln sein, aber für einen selbst können sie sich vollkommen naheliegend anfühlen. Das ist sicherlich ambivalent, aber die Hauptfigur Irene vereint ohnehin ganz viele Widersprüche in sich, ich habe es genau darauf bewusst angelegt.

Die Geschichte erzählt vom Fremdsein, vom Loslassen von Beziehungen, aber auch von der Abwesenheit von Fremdheit und dem Ankommen? Gehört das für dich zusammen? Was hat es mit dem globalen Reisen zu tun? Und inwiefern spiegelt sich das Phänomen auch in den Codes und den Hotelpraktiken wider? Bist du selbst angekommen?

Ja, es gibt meiner Ansicht nach ganz unterschiedliche Arten des Fremdseins, und auch verschiedene Formen von Einsamkeit – das alles spielt im Roman eine große Rolle. In Berlin zum Beispiel ist Irene ständig von Leuten umgeben und fühlt sich trotzdem nicht zugehörig. In Kyōto lebt sie auch objektiv besehen ziemlich isoliert, hat kaum Kontakte – aber diese Einsamkeit hat eine andere Qualität, sie fühlt sich „richtiger“ an, weil sie aus den Umständen der neuen Umgebung erwächst, aus der Schwierigkeit der Sprache vor allem, und nicht aus Irene selbst heraus entsteht. Ihr fällt es leichter, sich mit ihrer japanischen Einsamkeit zu arrangieren als mit ihrer Berliner Einsamkeit.

Ja, es gibt meiner Ansicht nach ganz unterschiedliche Arten des Fremdseins, und auch verschiedene Formen von Einsamkeit – das alles spielt im Roman eine große Rolle. In Berlin zum Beispiel ist Irene ständig von Leuten umgeben und fühlt sich trotzdem nicht zugehörig. In Kyōto lebt sie auch objektiv besehen ziemlich isoliert, hat kaum Kontakte – aber diese Einsamkeit hat eine andere Qualität, sie fühlt sich „richtiger“ an, weil sie aus den Umständen der neuen Umgebung erwächst, aus der Schwierigkeit der Sprache vor allem, und nicht aus Irene selbst heraus entsteht. Ihr fällt es leichter, sich mit ihrer japanischen Einsamkeit zu arrangieren als mit ihrer Berliner Einsamkeit.

Die Möglichkeiten des Reisens, die wir heute haben – zumindest, wenn wir das Glück haben, zu den privilegierten Leuten zu gehören, die das Geld dafür aufbringen –, begünstigen sicherlich eine gewisse Routine im Fremdsein und Ankommen. Flughäfen, Bahnhöfe und Hotels, die drei liebsten Nicht-Orte der Reisenden, funktionieren schließlich überall nach ähnlichen Regeln. Aber es gibt ja unterschiedliche Arten des Ankommens. Reisen impliziert Abreisen. Irene will aber in Kyōto ankommen und bleiben.

Ob ich selbst angekommen bin? Gute Frage! Ich fühle mich sehr wohl in Wien. Ich habe eindeutig keine Pläne, allzu bald wegzuziehen. Angekommen fühle ich mich schon, aber das kann auch ein Gefühl sein, das wieder vergeht. Der Satz, dass ich für immer hierbleiben will, will mir jedenfalls nicht über die Lippen gehen. Schließlich habe ich einen geheimen Plan: Irgendwann lebe ich in einem dieser kleinen schmalen Häuser an einem unvorstellbar steilen Berg in North Beach, San Francisco, Kalifornien, und je nachdem, in welche Richtung ich den Berg hinabsteige, lande ich entweder am Meer, in Chinatown oder im berühmten Caffè Trieste. Solche Visionen sind, fürchte ich, stärker als die Frage nach ihrer Machbarkeit …

Du promovierst über Hotels in der Gegenwartsliteratur. Wie reich an Hotels ist sie? Und welche Fragestellung verfolgst du? Ich finde, in Hotels werden ständig menschliche Spuren verwischt. Hotels sind für mich Transiträume. Welche Erfahrungen hast du mit Hotels gemacht?

Je länger ich mich damit beschäftige, desto mehr habe ich das Gefühl, Hotels sind in der Gegenwartsliteratur, aber auch in Filmen einfach überall. Ganz so ist es natürlich auch wieder nicht. Aber es gibt viele – und vor allem sehr unterschiedliche! – Hotel-Erzählungen, bei denen dem Raum eine ganz wesentliche Rolle zukommt. Die könnten gar nicht woanders spielen. Dabei geht es tatsächlich oft um den Transit, das Dazwischen-Sein, und ich denke, das ist auch für mich (und den Roman) eine zentrale Eigenschaft des Hotels. Was mich auch sehr interessiert, sind die ganzen Widersprüche, die unter so einem Hoteldach zusammenkommen: die Flüchtigkeit, das Nicht-Lange-Bleiben, bei gleichzeitigem Simulieren von Wohnraum. Oder auch, dass Hotels auf der ganzen Welt scheinbar nach einem ganz ähnlichen Muster gestrickt sind, sodass man fremd und vertraut zugleich sein kann. Man weiß, was einen im Hotel erwartet, auch wenn man noch nicht einen Fuß über die Schwelle gesetzt hat: Wo man den Schlüssel herbekommt, was man tun muss, damit aufgeräumt wird, all sowas. Das deckt sich auch mit meinen eigenen Hotelerfahrungen; was mich auch immer wieder aufs Neue von den Socken haut, ist diese wahnsinnige Effizienz: die Abläufe an der Rezeption, beim Frühstück, aber auch die Arbeit der Zimmermädchen, die gleichzeitig permanent zur Stelle und vollkommen unsichtbar sind.

Die Arbeitsbedingungen in dem japanischen Hotel im Roman, vielleicht auch generell, scheinen sehr streng, hierarchisch und ausbeuterisch zu sein. Was weißt du darüber? Deine Kritik kommt nicht mit erhobenem Zeigefinger daher.

Ich habe natürlich viel recherchiert und mich hat die Arbeit der Zimmermädchen ungeheuer fasziniert. Ich glaube, der Roman wäre vollkommen und fundamental anders geworden, wenn die Hauptfigur Irene einen anderen Job hätte. Man sagt ja der japanischen Arbeitswelt generell eine strenge Hierarchisierung nach. Ich habe erst neulich „Mit Staunen und Zittern“ von Amélie Nothomb gelesen; in dem Buch wird das sehr stark und heftig dargestellt. Aber mir ging es, denke ich, nicht so sehr um das spezifisch Japanische. Zimmermädchen ist überall auf der Welt ein ganz schön mieser Beruf: Es gibt weder Aussichten auf eine Karriere noch ist die Arbeit mit Prestige oder auch nur besonderer Anerkennung verbunden. Von der Bezahlung ganz zu schweigen. Außerdem werden Zimmermädchen häufig über Zeitarbeitsfirmen angestellt, sodass es um ihre Arbeitnehmerrechte eher mäßig bestellt ist und kaum Aussicht auf eine Besserung der Lage – etwa durch Gründen von Gewerkschaften – besteht. Dass es Zimmermädchen gibt, aber keine Zimmerjungen (und Zimmermänner, aber keine Zimmerfrauen) sagt ja auch schon viel aus. Die Stellenanzeigen im Hotelgewerbe sehen auf Deutsch oft so aus: „Zimmermädchen (m/w) gesucht“.

Irene ist in Kyōto von fremden Menschen, einer fremden Umgebung, fremden Sprachen umgeben. Woher nimmt sie ihre Sicherheit, am richtigen Ort zu sein? In Berlin hat sie sich Japan über die Literatur genähert. Inwieweit geht das? Ist Japan bzw. Kyōto auch dein „Wunschort“, warum?

Am Ende des Roman gibt es dazu ein schönes Zitat: „Kyōto schien ihr der richtige Ort dafür zu sein – voller Reminiszenzen an vergangene Zeiten, aber weder zum Freiluftmuseum verkommen noch allzu fern von den Vorzügen eines Lebens in der Jetztzeit.“

Für Irene ist Kyōto, oder Japan im Allgemeinen, ganz eindeutig ein Wunsch- und Sehnsuchtsort. Sie ist ja generell ein Mensch, der stark von seiner eigenen Fantasie beeinflusst ist und keine großen Unterschiede macht, ob etwas Wirklichkeit oder ausgedacht ist. Trotzdem ist Kyōto nicht einfach eine Art begehbare Fiktion – Irene interessiert sich auch für die Geschichte der Stadt, für die Zeit, als der Kaiser noch dort residiert hat, lauter Sachen, die sie nicht aus Romanen weiß. Aber dass man sich Orten über Literatur nähern kann, das denke ich schon. Irene ist für diese Art des Reisens wohl ganz besonders geeignet, für sie fing schließlich alles mit japanischen Romanen an.

Für Irene ist Kyōto, oder Japan im Allgemeinen, ganz eindeutig ein Wunsch- und Sehnsuchtsort. Sie ist ja generell ein Mensch, der stark von seiner eigenen Fantasie beeinflusst ist und keine großen Unterschiede macht, ob etwas Wirklichkeit oder ausgedacht ist. Trotzdem ist Kyōto nicht einfach eine Art begehbare Fiktion – Irene interessiert sich auch für die Geschichte der Stadt, für die Zeit, als der Kaiser noch dort residiert hat, lauter Sachen, die sie nicht aus Romanen weiß. Aber dass man sich Orten über Literatur nähern kann, das denke ich schon. Irene ist für diese Art des Reisens wohl ganz besonders geeignet, für sie fing schließlich alles mit japanischen Romanen an.

Die Sicherheit, dort in Kyōto „richtig“ zu sein, hat etwas Traumwandlerisches, gewiss auch Irrationales. Aber diese Art zu denken, sozusagen in einem Transitraum zwischen Wirklichkeit und Fiktion, gehört ganz eindeutig zu Irenes Wesen. Ob es bei mir ähnlich aussieht? Kyōto ist eine wunderbare Stadt, keine Frage, für mich eine der tollsten, die ich je besuchen durfte. Und ja, ich glaube, ich könnte es da auch aushalten – aber ich wäre sicher ganz anders dort als Irene.

Ein weiterer, häufig wiederholter Aspekt in deinem Roman ist der Gegensatz Körper/Geist bzw. Gedanken, aber auch Logik, die in der zweiten Frage schon anklang. Irene ist Zimmermädchen, die Arbeit wird von ihrem Körper getan. Geht es dir um Entfremdung?

Ja, genau! Aber nicht im Sinne eines Leib-Seele-Dualismus, wie man ihn aus der Ontologie kennt. Ich habe das bewusst nicht groß theoretisiert. Mir ging es vielmehr um die Frage: Was macht diese Arbeit mit einem, wie nimmt man diese sich ständig wiederholenden, aber eigentlich auch ziemlich komplexen Arbeitsabläufe wahr – und was nimmt man davon auch nach der Arbeit mit nach Hause? Ich habe schon das Gefühl, dass da gewisse Entfremdungsprozesse in Gang kommen können.

Vieles in Irenes Leben ist wie gesagt logisch, vieles bleibt aber auch im Dunklen, wird nicht aufgelöst oder erklärt wie etwa ihre Ängste. Das Wesen eines Zimmermädchens ist ja die Unsichtbarkeit. Irene erscheint wie fragmentiert, was auch an der gelungen Struktur des Romans liegt. Was für ein Charakter schwebte dir vor?

Ich habe versucht – auch schon bei anderen Texten, aber das ist ja mein erster Roman, und der erfordert einfach mehr Tiefe als eine Kurzgeschichte –, die Figuren nicht weniger komplex zu gestalten, als es echte Menschen auch sind. Das ist natürlich ein ungeheures Unterfangen, und ich weiß nicht, ob es gelungen ist. Aber ich wollte ihr Verhalten bewusst nicht auf einzelne Ursachen zurückführen, nach dem Muster: Ihr Vater hat sie früh verlassen, darum hat sie ein Problem mit festen Bindungen. Der Drahtseilakt besteht vor allem darin, eine Figur zu erschreiben, die in sich schlüssig ist – und eine Persönlichkeit hat, die aber nicht in drei Sätzen abgehandelt werden kann. Wenn man mich fragen würde, was meine Hauptfigur für ein Mensch ist, würde ich wahrscheinlich etwas in diese Richtung sagen: junge Frau, abgebrochenes Studium, hat den Kopf oft in den Wolken, für eine berufliche Karriere eher ungeeignet, stark in der Gegenwart verhaftet, hat kein besonders intaktes Sozialleben außer mit sich selbst, was aber auch keine Katastrophe ist. Das wäre alles nicht gelogen, aber möglicherweise für jemanden, der das Buch nicht kennt, ziemlich unbefriedigend. Und auch ich selbst bin mit einer solchen Beschreibung nicht ganz glücklich. Damit muss ich allerdings leben können – ich wollte ja keine einfach zu erklärende Figur, und darum bin ich auch selbst nicht gut darin, sie zu beschreiben.

Noch ein Gegensatzpaar deines Romans lautet Unordnung (Berlin) und Ordnung (Kyōto), zumindest bis der „Mann aus Zimmer 1009“ kam. Geht es dir um das Auflösen von Sicherheiten?

Das ist ein interessanter Gedanke, der mir so klar bisher noch gar nicht gekommen ist – den ich aber alles andere als falsch finde. Kyōto ist tatsächlich sowas wie eine „ordentliche Stadt“, da muss man sich nur einen Stadtplan anschauen: Straßen im rechten Winkel, an drei von vier Seiten von Bergen gesäumt. Außerdem hat sie eine gute Größe: gerade noch überschaubar, aber schon eine ausgewachsene Stadt. Berlin, im Vergleich, wirkt viel organischer, wuchernder, zu den Enden hin ausgefranst, voller Brachen und Freiflächen, noch dazu permanent im Wandel. Total unübersichtlich. Insofern bietet Kyōto ganz andere Sicherheiten als Berlin – aber die werden im Lauf des Romans ein Stück weit dekonstruiert, und da spielt der Mann aus Zimmer 1009 eine nicht unwichtige Rolle.

Schon früh geht es mysteriös oder geheimnisvoll in der Geschichte zu und du baust eine gewisse Spannung auf. Der „Mann aus Zimmer 1009“ ist zwar überall zur Stelle, aber nicht unbedingt erwünscht. An seinem Verschwinden und Wiederauftauchen lässt sich Zeit ermessen. Füllt er die Leerstelle, die Irene zwischen sich und der Welt spürt? Ist es ein Spiel mit Identitäten?

Ja, es ist in jedem Fall ein Spiel mit Identitäten. Und er verkörpert sicherlich so etwas wie die fehlende Verbindung zwischen Irene und ihrer Umgebung – nicht zuletzt ist er ja oft eine Art Welterklärer, der viel weiß und scheinbar zu allem etwas zu sagen hat, sogar über Bananen kann er aus dem Stand einen Vortrag halten, immer haarscharf an der Grenze zum „Mansplaining“. Ob der Mann die Lücke allerdings wirklich füllt, möchte ich an dieser Stelle nicht verraten – nur so viel: Das ist eine ganz schön große Aufgabe, wer die meistert, der kann wohl nicht ganz von dieser Welt sein.

Zum Schluss noch ein Zitat: „Als gäbe es die Dinge in Wirklichkeit gar nicht, für die ich kein Wort weiß, als hätte ich sie bloß geträumt.“ Wie wichtig sind für dein Schreiben Möglichkeitsräume und die Frage danach, was wirklich ist und was nicht.

Die sind mir sehr wichtig! Ich bin irrsinnig schlecht darin, mich beim Schreiben an die harte Wirklichkeit zu halten, und mag es umgekehrt gern, die Grenzen zwischen Wirklichem und Unwirklichem auszuloten, herauszufordern, vielleicht sogar zu verschieben. Diese Momente, wo es keinen Unterschied mehr macht, auf welcher Seite man sich befindet – die finde ich großartig. Dass Literatur so etwas möglich macht, fasziniert mich sehr. Ich lese selbst gern Romane, die sich auch nicht gerade sklavisch an die Vorgaben der Realität halten, gerade wieder einmal etwas von Jeanette Winterson, die das unvergleichlich gut beherrscht. Literaturwissenschaftlich betrachtet ist das ein ziemlich rutschiges Terrain, fürchte ich. Da kann man schon mal einen Nachmittag oder zwei darüber diskutieren, was Fiktionalität überhaupt ist. Das Tolle am Autorinsein ist aber, dass ich das gar nicht herausfinden muss.

Herzlichen Dank an Jana Volkmann!

Jana Volkmann: Das Zeichen für Regen. Wien: Edition Atelier 2015. 203 Seiten.

Jana Volkmann, geboren 1983 in Kassel. Studium Europäische Literaturen in Berlin, Veröffentlichung erster Prosatexte. Lebt inzwischen in Wien, Co-Chefredakteurin des Literaturmagazins Buchkultur. Bisher erschienen: „Schwimmhäute“ (Kurzgeschichten, 2012) und „Fremde Worte“ (Erzählung, 2014).