Eine Enzyklopädie der Infografik

Eine Enzyklopädie der Infografik

– Taschens „Understanding the World“ – Von Alf Mayer.

Die Welt zu verstehen, sei es nur in einem kleinen Ausschnitt, das gehört zum Menschen. Georg Brunold hat dazu zwei gewichtige Bücher zusammengetragen, in der letzten LM-Ausgabe haben wir an „Nichts die Welt“ und „Nichts als der Mensch“ erinnert. Nun ist Brunolds schwergewichtigen Foliobänden ein Cousin hinzugewachsen. Dem Thema angemessen, stammt er aus einem dem Bild verpflichteten Verlag, der uns schon oft mit Großtaten verblüfft hat. Auch „Understanding the World. The Atlas of Infographics“ ist eines jener Bücher, wie sie wohl nur im Verlag von Benedict Taschen erscheinen können, die Dreisprachigkeit eine der Überlebensgarantien für solche Unternehmungen, die inhaltlichen und optischen Reichtum mit niedrigen Preisen zu verbinden in der Lage sind.

Das Balken und das Kreisdiagramm

Nun also auf 456 großformatigen Seiten, herausgegeben von Julius Wiedemann, ein Buch über Infografiken, teils historischer Rückblick, teils zeitgenössische Leistungsschau. Mit einem Bild mehr als 1000 Worte sagen, zum Beispiel Jagdmethoden kurz und bündig zu veranschaulichen, das war vermutlich bereits ein Impetus mancher Höhlen- und Steinzeitmalereien. Runde 500.000 Worte sehen wir demnach hier in Bild und Grafik transformiert. In ihrem Vorwort „Die Welt im Bild“ unternimmt die Kultur- und Kunstwissenschaftlerin Sandra Rendgen einen Streifzug durch die Jahrhunderte der Visualisierung. Über Ptolemäus, Leonardo, Descartes, die Altanten- und Körperwerke des ausklingenden Mittelalters führt der Weg zu William Playfair, einem schottischen Ingenieur und Volkswirt, der nicht nur als Erfinder des Balkendiagramms und des Kreisdiagramms gilt, sondern als einer der Urväter der Infografik. 1786 veröffentlichte er den „Commercial and Political Atlas“, der 43 Zeitreihenanalysen und zahlreiche Diagramme enthielt. Viele der Arbeiten Playfairs gelten bis heute als Schulbeispiele für klar gestaltete Informationsgrafiken.

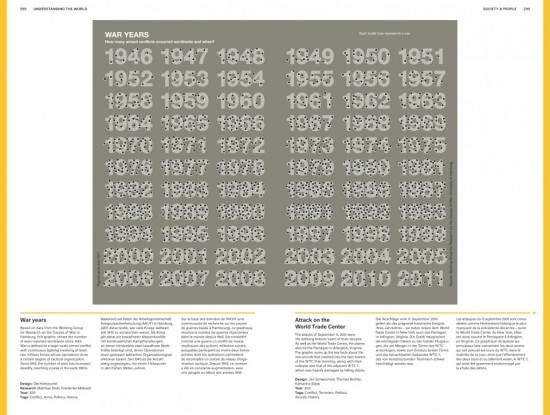

War years, Design: Ole Häntzschel, Research: Matthias Stolz, Friederike Milbradt, Year: 2011, Quelle: Taschen Verlag

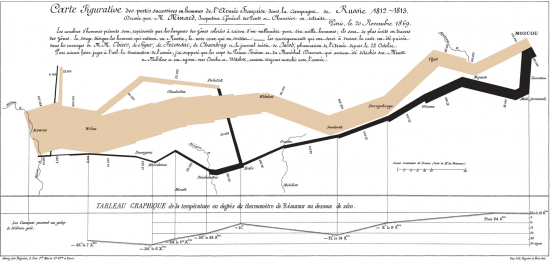

Der Franzose Charles-Joseph Minard zeigte 1869 in einer Infografik den Russlandfeldzug Napoleons 1812/13 nicht nur in seinem schematischen Verlauf, er korrelierte die Abnahme der Truppenstärke mit den Temperaturen, denen die Soldaten während ihres Rückzugs im Winter ausgesetzt waren. Der irische Ingenieur erfand für die Darstellung der Energieflüsse in einer Dampfmaschine das ihm benannte Sankey-Diagramm. Viele der knapp gehaltenen Hinweise lohnen eigene Entdeckungsreisen, etwa die zu Otto Neurath (1882 – 1945), Nationalökonom, Wissenschaftstheoretiker und Arbeiter- und Volksbildner.

Karte von Charles Minards aus dem Jahre 1869. Diese zeigt den Verlust an Soldaten, die Truppenbewegungen und die Temperaturen im Laufe von Napoleons Russlandfeldzug. Lithographie, 62 x 30 cm (wikimedia commons)

Exkurs in die Räterepublik und zu den Hieroglyphen

In der Bayerischen Räterepublik schlug Otto Neurath 1919 die Gründung eines Zentralwirtschaftsamtes vor, wurde dessen Präsident. Weil er in dieser Funktion eine geldlose Wirtschaft zu installieren versuchte, wurde er nach der Niederschlagung der Räterepublik durch preußische Truppen wegen Beihilfe zum Hochverrat für 18 Monate inhaftiert, kam nach diplomatischer Intervention wieder frei, aber wurde in Deutschland zur Persona non grata erklärt, verlor so seine Privatdozentenstelle bei Max Weber in Heidelberg. Das gab ihm Zeit, im Roten Wien der Zwischenkriegszeit zusammen mit Gleichgesinnten neue Wege der Informationsvermittlung zu beschreiten, nämlich im und mit dem 1925 gegründeten „Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum Wien“ (GWM), das sich als „Volksinstitut für soziale Aufklärung“ verstand und von der Gemeinde Wien, der Arbeiterkammer, der Arbeiterband, den Freien Gewerkschaften und den Konsumgenossenschaften getragen wurde.

Neurath und seine Genossen arbeiteten an der Entwicklung einer Bildmethode, die möglichst auf Schriftsprache verzichten und die Vermittlungsleistung von Bildern und anderen visuellen Methoden auszuschöpfen sollte. Als seine Besucher wollte das Museum nicht das Bildungsbürgertum, sondern Fabrikarbeiter, Landarbeiter und vorliterate Kinder. Weil es eine Bildpädagogik noch nicht gab, wurde sie kollektiv und schrittweise im Museum entwickelt. Die im Museum ausgestellten Versuchsbilder wurden an ihrer Vermittlungsleistung gemessen und praxisorientiert fortentwickelt. Neurath nannte das die „Wiener Methode der Bildstatistik“ und benannte sie 1934 in ISOTYPE um, das als Akronym für „International System of Typographic Picture Education“ steht.

The geologic time spiral — a path to the past, Design: Joseph Graham, William Newman, John Stacy, Source: United States Geological Survey, Year: 1975; © United States Geological Survey, Quelle: Taschen Verlag

Neurath bezeichnete den sich formenden Beruf des Informationsdesigners als „Transformierer“, weil es für Daten, Aktionen oder Prozesse in einem verstehbaren Modell darzustellen gilt. Der 1928 in Neuraths Umfeld gegründete „Allgemeine naturwissenschaftliche Bildungsverein Ernst Mach (VEM)“ trug als Untertitel den Zusatz „Verein zur Verbreitung von Erkenntnissen der exakten Wissenschaften“. Er wurde zum Popularisierungsorgan des Wiener Kreises, wandte sich an Arbeiter und fortschrittliche Intellektuelle, um eine sozialistischen Weltanschauung und Lebensführung zu befördern. Der Name knüpfte an Ernst Waldfried Josef Wenzel Mach (1838–1916), der als Physiker, Philopsoph und Wissenschaftstheoretiker Robert Musil derart beeindruckte, dass er über ihn dissertierte. Machs „Beiträge zur Analyse der Empfindungen“ begründeten die Gestalttheorie. Ein Mondkrater und die Schallgrenze sind nach ihm benannt.

Neurath arbeitete bis zu seinem Tod 1945 in Oxford an einer visuellen Autobiographie. „From Hieroglyphics to Isotype“ erschien erst 60 Jahre nach seinem Tod, ein schönes Beispiel gehaltvollen Infografikdesigns.

William Playfair – The Commercial and Political Atlas: Representing, by Means of Stained Copper-Plate Charts, the Progress of the Commerce, Revenues, Expenditure and Debts of England during the Whole of the Eighteenth Century, London, 1786 (wikimedia commons)

Die rechte und die linke Hälfte

Wie es sich für ein Vorwort zu diesem Thema gehört, visualisiert Nigel Holmes auf nur einer Doppelseite seine „Gedanken zur Datenlandschaft“, macht dafür die Arbeit und Orientierung unseres Gehirns deutlich. Rechts denken wir ordentlich, links sind wir kreativ und wild. Ein Datenvisualisierer muss Kunst und Analyse, Bildern und Zahlen gleichermaßen Ausdruck geben können, seine Arbeit verlangt beide Gehirnhälften. Das war vielleicht immer schon das Problem mit Helmut Markworts Focus, der uns nichts als „Fakten. Fakten, Fakten“ versprach und als erstes deutsches Magazin voll auf Infografiken setzte. Charme und Überraschungen – jenes als Leser/ Schauer so erfreuliche „Heureka“, ich hab’s begriffen – blieben und bleiben dabei zu oft auf der Strecke. Wer Zahlen sichtbar macht, macht nicht unbedingt ihre Bedeutung sichtbar. Dazu braucht es Kreativität. Der Band „Understanding the World“ versammelt dazu 280 historische und aktuelle Bravourstücke, einige werden auf üppigen Klapptafeln präsentiert. Die über „Gun Nations“ geht über sechs ausklappbare Seiten, auf der Rückseite findet sich eine Schautafel der Akzeptanz von Homosexualität auf der Welt.

Hier nur eine kleine schnelle Reise durch das in fünf Themenbereiche gegliederte Buch:

Das Universum/ 100 Jahre Meteoriteneinschläge/ Die globalen Höchst- und Niedrigtemperaturen/ Die längsten Flüsse und höchsten Berge/ Die Lebensdauer von Tieren/ Globale Wilderei/ Der ökologische Fußabdruck/ Klimawandel/ Menschliche Krankheiten/ Das Gedächtnis/ Vermeidbare Todesarten/ Maßeinheiten/ Die Produktgeschichte von Apple/ Die Mondexpeditionen/ U-Boot-Landkarte/ Die Evolution des Internets/ Evolution der Mobiltelefone/ Korruptionsindex/ Migration/ Die wahre Größe Afrikas/ Unbezahlte Arbeit/ Energieressourcen/ Fracking/ Zyklen der Finanzkrisen/ Spekulationsblasen/ Waffenhandel/ Gold/ Immobilienpreise/ Spionage/ Kriegsjahre/ Drohnenangriffe/ Nuklearwaffen/ Landminen/ Die Todesstrafe/ Organisiertes Verbrechen/ Flüchtlingsströme/ Krebs/ Beziehungsfaktoren/ Untreue/ Sprachen/ Plotlines/ Hitchcocks Obsessionen/ Wie gewinnt man einen Oscar?/ Pulp Fiction, chronologisch/ Cocktail-Chart der Filme/ Käser-Rad/ Opernkultur/ Die Genealogie von Pop und Rock/ Social Media/ Biologie der Comicfiguren/ Ufologie.

William Playfair – Letter on our agricultural distresses, their causes and remedies; accompanied with tables and copper-plate charts shewing and comparing the prices of wheat, bread and labour, from 1565 to 1821, addressed to the Lords and Commons, London: Printed for W. Sams, 1822 (wikimedia commons)

Es gibt auch Grafikmüll

„Show, don’t tell“, diese nicht nur für den Film gültige Aufforderung, hat in unseren Zeitungen und Magazinen noch Luft nach oben. Anders als im Angelsächsischen – vom asiatischen Raum ganz zu schweigen – hat sich die Infografik als eigenständige journalistische Darstellungsform, die Informationen visuell und selbsterklärend aufbereitet und neben den klassischen Disziplinen Text- und Bildjournalismus bestehen kann, im deutschsprachigen Raum bisher eher bescheiden entwickelt. Ich weiß noch, wie allein schon die Ankündigung von Focus, vermehrt Infografiken zu bringen, in den frühen 90er Jahren zu allerhand Aktionismus führte, dauernd sollte man als Journalist nun auch noch Grafiken liefern. Über Balken und Kreise führte das aber selten hinaus – und führt es bis heute nicht. Die Infografiken im stern und der Zeit sind Ausnahmen. Seit rund drei Jahren wird im Ressort „Wissen“ der Zeit auf etwa 15.000 Buchstaben verzichtet und stattdessen visuell informiert, neulich etwa über den „Stein des Anstoßes“, den Tempelberg in Jerusalem. Zum Infografik-Archiv der Zeit geht es hier.

Aber gab es bei uns auch eine Darstellung wie im britischen Guardian, dessen Grafiker aus den Wikileaks-Informationen eine interaktive Karte all der Tode im Irak erstellten? Oder so etwas wie jüngst in US-Medien eine interaktive Karte der militärischen Ausrüstung der Polizei? Wer kennt Hans Rosling, einen zeitgenössischen Infografik-Pionier, dessen Vorträge als Professors für Public Health am Stockholmer Karolinska eine weltweite Zuschauerzahl und hohe Quoten bei Youtube haben?

Atmospheric imagery, Design: Bryan Christie Design, Source: Wired, Year: 2011, © Bryan Christie Design, Quelle: Taschen Verlag

Rösling hat zusammen mit Sohn und Schwiegertochter die Gapminder-Stiftung gegründet und die Trendalyzer-Software entwickelt, die internationale Statistiken verständlicher sowie interaktiv darstellt. Das Ziel ist die Förderung einer auf Fakten beruhenden Sicht der Welt durch den verstärkten Einsatz und das Verständnis der frei zugänglichen öffentlichen Statistiken.

Immer wieder interessant in Sachen Informationsvisualisierung ist der „Internationale Malofiej-Contest“ der Universität von Navarra in Pamplona, der wichtigste Infografik-Preis. Die moderne Welt produziert neben all den anderen Müllgebirgen auch Diagrammschmutz oder „Chartjunk“, gegen den der bislang unübersetzt gebliebene Edward Tufte kämpft. Seine Bücher sind typographisch von ihm selbst gestaltet und gelten im Design als vorbildlich. Tufte prägte den Begriff „Chartjunk“ für nutzlose, informationslose oder informationsverdunkelnde Bestandteile von Übersichten. Er hält Powerpoint für schädlich. Schlecht aufbereitete Powerpoint-Präsentationen, so wies er nach, hätten die Informationen innerhalb der NASA behindert und seien mit für den Absturz der Weltraumfähre Columbia verantwortlich – womit wir wieder im Bereich von Ernst Mach wären. Robert Musil und die Zahlen ohne Eigenschaften lassen grüßen. Zu Edward Tuftes Kriterien geht es hier und hier.

Alf Mayer

Julius Wiedemann (Hg): Understanding the World. The Atlas of Infographics. Mit einer Einleitung von Sandra Rendgen. 456 Seiten mit Klapptafeln. Hardcover. 24,6 x 37,2 cm. 49,99 Euro. Verlagsinformationen zum Buch.