Zwischen Kreuzberger Kiez und Kamakura

Zwischen Kreuzberger Kiez und Kamakura

–Der Berliner Autor Jürgen Ebertowski war schon immer sehr Nippon-affin: Er studierte Japanologie, war Sprachlehrer am Goethe-Institut in Tokio, betrieb in Kreuzberg seine eigene Aikido-Schule und hatte die Nippon-Connection auch in einigen Krimis entwickelt. Den Schauplatz Kamakura hatte er bereits in „Blutwäsche“ beschrieben. Mit mildem, nostalgisch verklärendem Blick ist er nun in „Die Stadt am Meer“ nach Kamakura zurückgekehrt – auf den Spuren des Mediziners Robert Koch, der 1908 von den Japanern in diese Puppenstubenidylle eingeladen wurde. Von Peter Münder.

Es ist jetzt genau vier Jahre her: Nach einem Interview mit dem japanischen Krimiautor Arimasa Osawa („Der Hai von Shinjuku“) in Tokio war noch Zeit für einen Abstecher nach Kamakura, das mit der Bahn in einer Stunde erreichbar ist. Schon längst wollte mir Jürgen Ebertowski dieses Künstlernest zeigen – er hatte ja sechs Jahre in Tokio als Sprachlehrer und zwischendurch auch in Kamakura gelebt, bevor er dann in Kreuzberg seine Aikido-Schule eröffnete und seine Schriftstellerkarriere begann. So waren wir also an einem Novembertag 2008 mit der putzigen „Endo“-Lummerlandbahn durch Kamakura gefahren und hatten in dieser Butzenscheibenidylle, die als Künstlerstadt trotz fehlender Heidschnucken und ohne jeden Erika-Bewuchs oft mit Worpswede verglichen wird, bei strömendem Regen mehrere Tempel und kleine Schreine besichtigt.

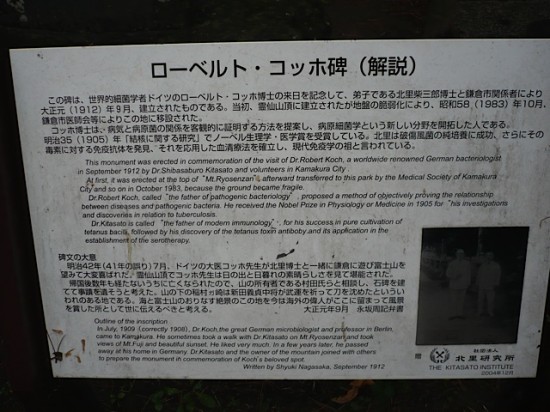

In Ebertowskis Stammcafé Taro mit dem herrlichen, wenn auch diesigen Blick auf den Pazifik konnten wir dann beim heißen Tee endlich die klammen Klamotten austrocknen. Der Regen prasselte an die Scheiben, die Dämmerung leuchtete malerisch über den Strand, an dem sich immer noch zwei Surfer tummelten. Der extrem vielseitige Berliner Autor hatte gerade seinen im Dialyse-Milieu spielenden Wirtschaftskrimi „Blutwäsche“ beendet, der neben Berlin und Basel auch in Kamakura spielt (Vgl. CM-Rezension vom 28/11/09) und wollte mir noch zeigen, wie er auf die Idee gekommen war, sein nächstes Buch über den deutschen Mediziner und Nobelpreisträger Robert Koch (1843–1910) zu schreiben. Der berühmte Deutsche war nämlich im Sommer 1908 von der japanischen Regierung eingeladen worden und hatte hier mit seiner Frau sieben Wochen verbracht. Also marschierten wir am Strand entlang und kletterten auf kleine, mit Kiefern bewachsene Hügel, wo wir schließlich einen Gedenkstein mit einem japanisch-englischen Hinweis entdeckten.

Hier an seiner Lieblingsstelle, so die Inschrift, soll Koch mit dem befreundeten Kollegen Dr. Kitasato oft den Ausblick auf die Bucht und den in der Ferne erkennbaren Fuji-san genossen haben. In Erinnerung an den großen Immunforscher und Bakteriologen sei dieser Gedenkstein 1912 errichtet worden – allerdings an einer anderen Stelle, wo der Boden zu porös geworden sei, daher habe man dieses Monument später umgesetzt. Das hatte Ebertowski stutzig werden lassen und brachte ihn ins Grübeln.

Mich hatte das jedoch nicht weiter berührt: Der Blick war diesig, der Fuji-san so weit weg wie die Harburger Berge, meine Klamotten wieder völlig durchgeweicht – und überhaupt: Was für eine Story wollte der Berliner Romancier daraus fabrizieren? Ebertowski hatte ja schon spannende Krimis mit historischem Hintergrund über das Hotel Adlon während der Nazi-Zeit, über Malteser Goldschätze aus der Kreuzritter-Zeit, Bosporus-Gold sowie den gelungenen mittelalterlichen Brauerei-Krimi „Die Akte Einbeck“ geschrieben. Wahrscheinlich würde er seinen cleveren Detektiv Eugen Meunier nun Unterlagen über einen Onkel finden lassen, den es während der Meiji-Epoche nach Japan verschlug. Dubiose Machenschaften im Umfeld der beiden Kochs würden aufgedeckt werden – vielleicht wollte Robert Koch ein Patent für einen Impfstoff anmelden – und nun war ihm während seines Besuchs diese geheime Formel abhandengekommen? Doch das Happy End würde alle Beteiligten bestimmt so intensiv strahlen lassen wie die aufgehende Sonne über dem Fuji.

Inzwischen ist also „Die Stadt am Meer“ erschienen, in der die Suche nach dem vielversprechenden Romanstoff thematisiert wird: Der akribische Rechercheur Ebertowski kontaktiert Historiker und andere lokale Experten, die ihm bei seiner Suche nach Materialien unterstützen. Aber dieser Band ist auch eine Suche nach der eigenen Vergangenheit, nach dem Wandel der eigenen Ansichten, nach der Beantwortung der Frage: Wie wurde ich, was ich bin? Wir haben also einen umtriebigen jungen Wilhelm Meister, der immer auf der Suche nach neuen Abenteuern in der Ferne ist und für den die Aikido-Kampfsportgruppe ebenso exotisch und faszinierend ist wie die herumwandernde Schauspielertruppe für Wilhelm Meister. Störend und frustrierend erwies sich jedoch der Megacity-Moloch Tokio, den Ebertowski verließ, um nach Kamakura zu übersiedeln, wo sein Freund Andreas wohnte. Hypersensibel hatte der Autor in dieser Phase auch auf die ritualisierten Verhaltensweisen, auf das spöttisch-kritisch wirkende „Gaijin“-Label reagiert.

Nun also die Rückkehr ins kleine Arkadien am Pazifik – nach dem Fukushima-Desaster und dem Tsunami vom Frühjahr 2011. Was hat sich verändert?

Geschickt wird der Rückblick auf die eigene Biografie, auf die kindliche Neugier und auf exotische asiatische Abenteuer – bei Karl May („Der blaurote Methusalem“) u. a. beschrieben – mit der Chronik laufender Ereignisse verwoben. Ebertowski war ja schon immer ein Sucher und Sammler, der besessen ist vom Evaluieren akribisch akkumulierter Details; hier beschreibt er obendrein noch seine Überlegungen während des Auswertens dieser Spuren: Alte Postkarten von Kochs Begleitern, Landkarten, Postkarten, Fotos – alles scheint brauchbar zu sein und wird mit Melissa, der Freundin des Autors, ausführlich diskutiert. Wen traf Koch hier, welche Ausflüge machte er? Wissenschaftliche Forschungsaspekte, die Koch damals verfolgte, werden allerdings ausgeblendet. Wir blicken dem Autor also über die Schulter und nehmen Teil am „Work in progress“. Das ist spannend, weil der dreiundsechzigjährige Ebertowski sich wieder als abgeklärter Großmeister des authentischen Lokalkolorits erweist, der direkt und präzise vermitteln kann, wie Farben, Gerüche und Landschaften auf ihn wirken und welchen Hochgenuss es ihm bereitet, wieder mal ein exotisches japanisches Gericht zuzubereiten. Er besorgt sich schließlich auch auf Empfehlung wohlmeinender Nachbarn einen Geigerzähler, um die Strahlenbelastung der Zutaten zu überprüfen. Diese kulinarischen Exkurse fand ich hingegen ermüdend und eher redundant.

Was jedoch grandios beschrieben ist und sehr imponiert, ist das immense Erkenntnisinteresse des Autors: Jeder obskuren Quelle über Robert Koch geht er nach, jedes verschollene Buch über ihn will er lesen und alte Reiseberichte aus der Meiji-Periode (1868–1912) kennt er meistens eh schon. Den Roman über den großen Mediziner Robert Koch hat Jürgen Ebertowski zwar nicht geschrieben, aber seine scharfsinnigen Perspektivwechsel zwischen Kreuzberg und Kamukara, zwischen seiner Jugendzeit im Wedding und dem abgeklärten, selbstkritischen Reflektieren über teutonische und japanische Tugenden sind erhellend, eindringlich und bewegend.

Peter Münder

Jürgen Ebertowski: Die Stadt am Meer. Oldenburg: Schardt Verlag 2012. 200 Seiten. 12,80 Euro. Alle Fotos @ Peter Münder.