Machado de Assis: der große Vergessene

Machado de Assis: der große Vergessene

– Für Susan Sontag ist Joaquim Maria Machado de Assis „der größte Autor, den Lateinamerika hervorgebracht hat“ (378), und nicht nur sie, sondern auch so mancher Brasilienkenner, beklagt, dass Machado bis heute sein berechtigter Platz im Kanon der Weltliteratur verweigert wird. Das mag, wie Susan Sontag betont, daran liegen, dass er kein Europäer war, denn selbst als Portugiese (und von Portugal spricht man im Zentrum der Alten Welt ja auch nicht viel) wäre es ihm wohl besser ergangen. So bleibt der Name Machado de Assis weiterhin für die meisten Europäer unbekannt. In Brasilien hingegen wird man kaum jemanden finden, dem er kein Begriff ist. Doris Wieder hat Machado de Assis und seinen Roman „Die nachträglichen Memoiren des Bras Cubas“ einem Klassiker-Check unterzogen.

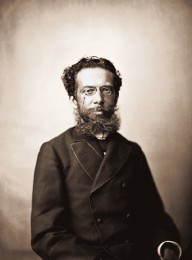

Machado de Assis (1839–1908, Rio de Janeiro) ist in jeglicher Sicht ein Sonderfall. Als Mulatte aus armen Verhältnissen in einer Gesellschaft aufgewachsen, in der die Sklaverei erst 1888 abgeschafft wurde, verfügte er nicht gerade über die idealen Startvoraussetzungen dafür, einer der führenden Intellektuellen und erster Präsident der Brasilianischen Akademie der Literatur zu werden. Dennoch gelang dies dem Autodidakten, dessen schriftstellerisches Werk Gedichte, Theaterstücke, Erzählungen und einige Romane umfasst. Aber auch in puncto Stil und Thematik nimmt Machados Werk eine Sonderposition ein, will es doch zu keiner der gängigen „westlichen“ Literaturepochen so recht passen: romantische Ironie, realistische Gesellschaftsanalyse, naturalistische, aber bereits ironisch gebrochene Übertragungen von Naturgesetzen auf soziale und psychologische Ebenen, und – wie wir heute meinen – eine unverschämt moderne Montagetechnik. Unter Literaturwissenschaftlern findet man freilich einige regelrecht in Machados überaus geistreiches und humorvolles Werk verliebte, weswegen sich so mancher gern als „Machadianer“ bezeichnet, wie der Engländer John Gledson, einer der ganz großen Kenner Machados.

Eine posthum verfasste Autobiographie

Obwohl Machados Roman „Dom Casmurro“ häufig als der wichtigste Roman Brasiliens bezeichnet wird, sind „Die nachträglichen Memoiren des Bras Cubas“ sein international bekanntestes Werk. Die aus 160 kleinen und kleinsten Kapiteln montierten Memoiren verfügen über einen fantastischen Rahmen: Angeblich handelt sich es bei dem Werk um eine posthum verfasste Autobiographie eines betuchten Brasilianers, der aus dem Grabe heraus der Nachwelt seine Erinnerungen als Vermächtnis hinterlässt.

Welche Konsequenzen hat dieser Realitätsbruch für das erzählende Ich? Zunächst die praktische Konsequenz, dass Bras Cubas von seinem eigenen Tod und den verhaltenen Emotionen der Trauergäste berichten kann, aber auch die, dass seine Enthüllungen ihm nicht mehr direkt zum Schaden gereichen, was ihm eine größere Freiheit verleiht. Frei von der Meinung der anderen fühlt er sich dennoch mitnichten. Sein gesellschaftliches Ansehen, sein Wunsch nach Ruhm und Ehre, beschäftigen und beflügeln ihn auch noch im Grabe, weswegen er ständig bemüht ist, die Meinung des Lesers zu lenken und zu berichtigen. Das erzählende Ich bewegt sich daher in einem Spannungsfeld aus dem Wunsch nach Enthüllung und Abrechnung einerseits und dem Verlangen nach Anerkennung und Ruhm andererseits, wodurch Witz und Komik entsteht und sich der Leser nicht selten in seinen eigenen unschönen Gedankengängen ertappt fühlt.

Den inhaltlichen Kern des Romans bildet eine Ehebruchsgeschichte, ein typisches Sujet des 19. Jahrhunderts, das uns dieses Mal indes völlig anders präsentiert wird. Die jahrelange Beziehung zwischen Bras Cubas und der verheirateten Virgília verwandelt sich allmählich in ein offenes Geheimnis in der gehobenen Bürgerschicht Rio de Janeiros. Virgílias Ehemann, der Politiker Lobo Neves, verschließt die Augen vor dem Skandalon und rettet damit, scheinbar paradox, seine Ehe und Ehre. Anders als in anderen, um ein Vielfaches berühmteren Ehebruchsromanen dieser Zeit – wie Flauberts „Madame Bovary“ (1857), Tolstois „Anna Karenina“ (1878), Eça de Queirós‘ „Vetter Basílio“ (1878) oder Fontanes „Effi Briest“ (1896) – wird Virgílias Vergehen keineswegs durch ihren Tod gesühnt, wodurch ihren Leidensgenossinnen epische oder moralische Gerechtigkeit zuteilwird. Nein, Machado de Assis stellt eine Gesellschaft dar, die solche Übertretungen scheinheilig duldet und schadenfroh genießt. Es darf wohl behauptet werden, dass der Brasilianer diesbezüglich deutlich „realistischer“ ist, als die epochemachenden europäischen Autoren, gleichzeitig aber auch zynischer, korrosiver und sogar in seiner hohen gedanklichen Dichte unterhaltlicher.

Aber was den Roman vor allem lesenswert macht, ist nicht die Ehebruchsgeschichte an sich, sondern die Selbstverliebtheit und Überheblichkeit des Erzählers, der sein eigenes Scheitern entlarvt und gleichzeitig rechtfertig. Dabei fehlt es ihm nicht an Selbstironie, mit der er sich als gewissenlos, aber genial inszeniert. Zum erstrebten gesellschaftlichen Ansehen gehören laut seinem Vater, der zur Beschönigung der Familiengeschichte einige Daten gefälscht hat, eine Ehefrau und eine politische Karriere. Nichts davon gelingt Bras Cubas. Alle Versuche, auch im fortgeschrittenen Alter, das in der Jugend Versäumte nachzuholen, bleiben erfolglos, weswegen sich Bras wider Willen als lächerlicher Nichtstuer und Versager zu erkennen gibt. Besonders gelungen wirkt dabei die Darstellung seiner egoistischen, moralischen Vergehen, die er immer wieder geschickt zu entschuldigen weiß, beispielsweise in der Episode, in der ihm ein Maultiertreiber das Leben rettet. Nach längerer Überlegung hält er ihn keiner Belohnung würdig, da der einfache Mann aus einem natürlichen Impuls gehandelt habe (Kap. XXI). Oder als er sich in die junge Eugenia verliebt, sie aber fallen lässt, als er feststellt, dass sie hinkt, was seinem gesellschaftlichen Ansehen hätte schaden können (Kap. XXXV).

Der Ich-Erzähler versucht fortwährend, sein offensichtliches Scheitern durch Rhetorik zu kompensieren, und zwar nicht nur indem er vor dem Stadtrat eine stilistisch brillante aber inhaltlich völlig nutzlose Rede über die gesundheitlichen Risiken beim Tragen der Tschakos der Nationalgarde hält (Kap. CXXXVII), sondern auch indem er aus allen Episoden des täglichen Lebens soziale Gesetzmäßigkeiten ableitet, die er dem Leser, auf dessen Wohlwollen er auf Schritt und Tritt bedacht ist, als große geistige Errungenschaften anpreist. Wie zum Beispiel das Gesetz der Kugeln, die gegeneinander stoßen und sich ins Rollen bringen, und für die „menschliche Verdruß-Solidarität“ stehen (Kap. XLII), oder das „Gesetz der Äquivalenz der Fenster“ (Kap. LI), demzufolge sich ein Fenster öffnen muss, wenn sich ein anderes schließt, so dass immer frische Luft einströmt, was so viel bedeutet wie: Eine unmoralische Tat kann durch eine moralische Tat ausgeglichen werden.

Überhaupt ist das Spiel mit dem Leser etwas, was den Roman ausgesprochen komisch macht. In einem durchgängigen Metadiskurs, in dem Bras Cubas das Wie und Warum seines Schreibens erläutert, bezieht er den Leser mal komplizenhaft augenzwinkernd, mal hinterlistig boshaft in seine Argumentationsführung ein, nimmt mögliche Gedankengänge des Lesers vorweg, gibt Anweisungen für eine richtige Lektüre seiner Memoiren und rechtfertigt Sprünge und Auslassungen. Pate gestanden dafür hat, wie Bras Cubas selbst anführt, Lawrence Sternes „Tristram Shandy“ (1767).

Ein Pflaster gegen Melancholie

Ein Pflaster gegen Melancholie

Bras Cubas stirbt schließlich im Alter von 64 Jahren an einer Lungenentzündung, die er sich ausgerechnet in dem Moment zuzieht, in dem er in Begriff steht, den größten Coup seines Lebens zu landen: die Erfindung eines Pflasters gegen Melancholie. Denn an Melancholie und Hypochondrie leidet Bras Cubas ein Leben lang, am dolce far niente, das in Sinnlosigkeit und Apathie mündet. Trotz seines verfrühten Todes klebt er sich das Pflaster am Ende auf, da er ja seine posthumen Memoiren schreibt, die zum Heilmittel gegen ein verpfuschtes Leben werden, das er sich schönredet, indem er der Nachwelt allerhand Weisheiten und Erkenntnisse vermacht.

„Die nachträglichen Memoiren des Bras Cubas“ ist ein Roman voller Transgressionen und am eigenen Leib exerzierter Gesellschaftssatire. Er gewährt Einblicke in die Abgründe der Seele eines Misanthropen, eines selbstverliebten und gewissenlosen Gescheiterten und führt uns eindringlich und schonungslos zutiefst menschliche Eigenschaften vor, die heute wie damals die Menschheit zu dem machen, was sie ist: ein elender Haufen Egoisten, in dem wir uns alle wiedererkennen.

Doris Wieser

Joaquim Maria Machado de Assis: Die nachträglichen Memoiren des Bras Cubas (Memórias póstumas de Brás Cubas, 1880). Roman mit einem Nachwort von Susan Sontag. Deutsch von Wolfgang Kayser. Zürich: Manesse 2004. 380 Seiten. 19,90 Euro.