reading Marcus Müntefering

Marcus Müntefering

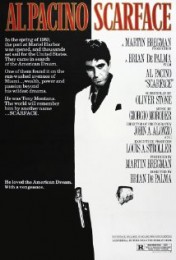

– Unser Bild von Miami schärfte sich in den Achtzigerjahren. Erst kam Brian De Palma mit seinem irrwitzigen „Scarface“-Remake, das die Stadt als Abenteuer-Spielplatz von Männern ohne Moral zeigte: Gier ist geil. Es folgte „Miami Vice“, ein anderer Ansatz – die Serie, die mit der Unterstützung Michale Manns produziert wurde, beschrieb die sich ausbreitende Drogenkriminalität aus dem point of view zweier Undercover-Cops, die zwar die Bösen zur Strecke brachten, den Lifestyle, den das viele Drogengeld mit sich brachte, aber sichtlich genossen.

Sowohl Film als auch Serie inszenierten Miami als Hauptstadt des Hedonismus: sexy, glitzernd, verfügbar, waren sozusagen zwei Seiten derselben Münze. Und dann kam Charles Willeford mit „Miami Blues“ um die Ecke – und brachte gleich eine ganz andere Währung ins Spiel. Sein Miami hat nichts von der koksgetriebenen Dauer-Party, die in „Scarface“ und „Miami Vice“ gefeiert wird. Sein Cop wäre in die Häuser, in denen Crockett & Tubbs ein- und ausgingen, nicht mal durch den Dienstboteneingang reingekommen.

Hoke Moseley ist ein Mittvierziger in schlecht sitzenden Freizeitklamotten, notorisch pleite, weil er seine Ex und die Kids finanzieren muss – und zu allem Überfluss auch noch Gebissträger. Darüber hinaus gilt er als guter Cop, was er aber zumindest im ersten Band der vierteiligen Romanreihe nicht wirklich unter Beweis stellen kann. Denn einen Großteil der Zeit liegt er dienstunfähig im Krankenhaus. Er hatte sich von dem kleinkriminellen Überzeugungstäter Frederick „Freddy“ J. Frenger jun. übertölpeln lassen, der ihn nicht nur übel zurichtete, sondern ihm auch noch sein Gebiss klaute. Frenger entwickelt sich zu Hokes Nemesis, auch weil er bei dem Angriff Dienstwaffe und Polizeimarke mitgehen ließ und jetzt mit Vorliebe (wenn auch wenig Talent) Cop spielt. Um Eddie Murphy in „Nur 48 Stunden“ zu paraphrasieren: „Weißt du, was ich bin? Ich bin der schlimmste Albtraum, den du je gehabt hast. Ich bin ein Irrer mit Polizeiausweis.“

Hoke Moseley ist ein Mittvierziger in schlecht sitzenden Freizeitklamotten, notorisch pleite, weil er seine Ex und die Kids finanzieren muss – und zu allem Überfluss auch noch Gebissträger. Darüber hinaus gilt er als guter Cop, was er aber zumindest im ersten Band der vierteiligen Romanreihe nicht wirklich unter Beweis stellen kann. Denn einen Großteil der Zeit liegt er dienstunfähig im Krankenhaus. Er hatte sich von dem kleinkriminellen Überzeugungstäter Frederick „Freddy“ J. Frenger jun. übertölpeln lassen, der ihn nicht nur übel zurichtete, sondern ihm auch noch sein Gebiss klaute. Frenger entwickelt sich zu Hokes Nemesis, auch weil er bei dem Angriff Dienstwaffe und Polizeimarke mitgehen ließ und jetzt mit Vorliebe (wenn auch wenig Talent) Cop spielt. Um Eddie Murphy in „Nur 48 Stunden“ zu paraphrasieren: „Weißt du, was ich bin? Ich bin der schlimmste Albtraum, den du je gehabt hast. Ich bin ein Irrer mit Polizeiausweis.“

So wie Hoke die Antithese zu Crockett ist, hat Willeford Frenger als konsequenten Gegenentwurf zu den vom Koks befeuerten Glamour-Gangstern aus „Scarface“ und „Miami Vice“ angelegt. Zwar legt auch Freddy Wert auf teure Klamotten und Luxus, aber er bleibt ein kleines Licht, ohne die durchgeknallten Ambitionen eines Tony Montana. Miami stellt für ihn keine Verheißung dar – es ist ihm vor allem zu heiß. Und statt zu feiern und zu flirten, zieht er sich mit einer flachbrüstigen und ziemlich dämlichen Nutte in ein Vororthäuschen zurück.

Inwieweit die neue, durchgesehene Ausgabe, die jetzt in schlichtes Packpapier gewandet, im Alexander Verlag erschienen ist, der Achtziger-Übersetzung von Rainer Schmidt folgt, kann ich nicht beurteilen, da ich sie zwar damals gelesen, aber heute nicht mehr vorliegen habe. Stattdessen habe ich zum Vergleich die Originalversion herangezogen – und fand viele Formulierungen in der Übersetzung staubig, unnötig umständlich und in einem Fall schlichtweg falsch. Ich möchte den Monolog Freddys über eine Exfreundin zitieren:

Aus dem Original

„I lived with a woman for about two months once. She ever cooked anything or kept house or did much of anything a wife’s supposed to do. But when I came home you see, she was someone to be there. I came back one night and found that she left, taking the five hundred bucks I had stashed under the carpet with her. I was going to look for her, and then I realized that I was damned lucky to get rid of her so easily. She was a junkie, so I didn’t try to find her.“

wird in der Übersetzung:

„Ich hab mal ungefähr zwei Monate lang mit einer Frau zusammengelebt. Sie hat nie was gekocht oder das Haus in Ordnung gehalten oder sonst was getan, was eine Frau so tun soll. Aber siehst du, wenn ich nach Hause kam, dann war eben jemand da. Und eines Abends kam ich nach Hause und sah, daß sie weg war, und die 500 Dollar, die wir zusammen unter dem Teppich versteckt hatten, die hatte sie mitgenommen. Erst wollte ich sie suchen gehen, aber dann wurde mir klar, dass ich verdammtes Glück gehabt hatte, sie so leicht loszuwerden. Sie war noch ein Kind, und ich versuchte gar nicht erst, sie zu finden.“

Im Original sagt diese Passage nicht nur viel über den verdrehten Charakter des zutiefst spießigen Psychopathen Freddy aus, sie hat auch eine schöne Pointe. In der deutschen Fassung ergibt der letzte Satz so gar keinen Sinn. Ob es weitere Fehler dieser Art gibt, kann ich nicht sagen, da ich kein close reading beider Versionen gemacht, sondern nur Stichproben genommen habe. Aber auf jeden Fall hätte eine komplette Neuübersetzung Sinn ergeben, Rainer Schmidt hatte sicherlich schon bessere Tage als bei seiner Arbeit an „Miami Blues“.

Im Original sagt diese Passage nicht nur viel über den verdrehten Charakter des zutiefst spießigen Psychopathen Freddy aus, sie hat auch eine schöne Pointe. In der deutschen Fassung ergibt der letzte Satz so gar keinen Sinn. Ob es weitere Fehler dieser Art gibt, kann ich nicht sagen, da ich kein close reading beider Versionen gemacht, sondern nur Stichproben genommen habe. Aber auf jeden Fall hätte eine komplette Neuübersetzung Sinn ergeben, Rainer Schmidt hatte sicherlich schon bessere Tage als bei seiner Arbeit an „Miami Blues“.

Trotzdem soll „Miami Blues“, ob im Original oder übersetzt, natürlich ausdrücklich zur

(Wieder-)lektüre empfohlen werden. Ebenso wie die weitgehend werkgetreue Verfilmung von George Armitage aus dem Jahr 1990, in der Miami etwas lichter wirkt als im Roman – und Alec Baldwin als Freddy doch noch etwas Glamour verstrahlen darf.

Marcus Münteferings Blog, bei SPON.

Charles Willeford: Miami Blues (Miami Blues, 1984). Der erste Hoke-Moseley-Fall. Roman. Deutsch von Rainer Schmidt. Mit einem Gespräch mit Charles Willeford und John Keasler (dt. von Jochen Stremmel) und einem E-Mail-Wechsel von Jon A. Jackson und Jochen Stremmel. Berlin: Alexander Verlag 2015. 167 Seiten. 14,90 Euro. Verlagsinformationen zu Buch und Autor.