Heute hier, morgen dort

Heute hier, morgen dort

– Elfriede Müller über Olga Grjasnowas zweiten Roman.

Die Globalisierung brachte ein internationales akademisches Prekariat nach Berlin, das sich von früheren Einwandergenerationen mehr unterscheidet als von eingeborenen Hipstern. Wenn Vertreter dieser Spezies literaturtauglich sein sollen, muss ihre Originalität durch Ursprungsmythen begründet werden. Die preisgekrönte Autorin Olga Grjasnowa bemüht „den wilden Kaukasus“, wie ihre Heimatstadt Baku in Aserbaidschan im Klappentext genannt wird, um „Jules und Jim“ zu erzählen. Das sind Leyla, Altay und Jonoun. Altay und Jonoun lieben Leyla und Leyla liebt vor allem sich selbst. Weil eine Dreiecksgeschichte zwischen drei Hipstern im Berlin des 21. Jahrhunderts nichts mehr Außergewöhnliches ist, liegt das Außergewöhnliche in den sozialen Bindungen von Altay und Leyla zu ihrem Heimatland und gewissen kulturellen Eigenschaften, die sie dort erworben haben sollen.

Der drastische Beginn zeigt die körperliche Belastbarkeit der Balletttänzerin Leyla, die im Bakuer Gefängnis misshandelt wird, weil sie aus Langeweile an illegalen Autorennen teilgenommen hatte. Schon im Prolog wird ironisch bemerkt, dass Revolten sinnlos sind. Die drei Protagonisten versuchen auch erst gar nicht gegen die Gesellschaften zu revoltieren, in denen sie leben, sondern suchen das, was sie sich unter persönlichem Glück vorstellen, achten aber immer darauf, dass ein Netz sie bei den tollkühnsten Übungen dabei auffängt. Klischeehaft ist die Ausmalung der familiären Hintergründe aller drei, die sonst vielleicht einfach zu blass ausgesehen hätten. Die Kreuzberger Kellnerin und angehende Künstlerin Jonoun ist die uneheliche Tochter eines Rabbiners und Enkelin eines Kantors. Sie wurde in Indien in einem Aschram geboren, erlebte ihre Kindheit in einem israelischen Kibbuz. Ihr Vater war ein israelischer Militär, ihre Mutter Hippie. Leylas Großeltern waren Helden der Sowjetunion in Georgien. Ihre Mutter Salome (natürlich eine Schönheit) heiratete einen aserbaidschanischen Künstler aus einer Künstlerdynastie. Sie wollte aus ihrer Tochter eine Ballerina machen und sie „zu einem verantwortungsbewussten sowjetischen Wesen erziehen“. Mal nahm Leyla diesen Plan auf, mal lehnte sie ihn ab, jedenfalls bestimmte Funktionieren und Disziplin sehr früh ihr junges Leben und ihren Weg zur Tänzerin. Altay stammt aus einer Ärztefamilie, seine Mutter ist eine bekannte Chirurgin und er wählt denselben Beruf. Altay ist schwul und Moslem und musste deshalb einige Demütigungen in seinem Leben erfahren. Leyla liebt Frauen, aber vielleicht auch nicht nur. Jedenfalls heiraten Leyla und Altay als verlorene Jugendliche, die Ruhe vor ihren Familien haben wollten, ohne gleich ganz mit den Konventionen zu brechen.

Nach ihrer Heirat zogen sie nach Moskau, wo jeder seine sexuellen Vorlieben auslebte, aber vor allem Altay immer mehr diskriminiert wurde: als Schwuler und als Moslem aus dem Kaukasus. Ihre Freundschaft wird zu einer Art Liebesbeziehung, die zärtlicher beschrieben wird, als es die meisten Ehen sein dürften. In Rückblenden wird das Leben der drei geschildert bis sie in Berlin aufeinander treffen und kurz zu dritt zusammen wohnen. Dann aber fährt Leyla nach Baku und landet dort im Gefängnis. Altay und Jonoun folgen ihr, um sie daraus zu befreien, natürlich mit Unterstützung der einflussreichen Familien, außerhalb derer es nur „Not, Armut und Gestank“ zu geben scheint.

Die interessantesten Passagen gelten dem Arbeitsleben Altays in Moskau und Berlin in der Weddinger Suchtstation und Leylas Ausbildung und Tätigkeit als Ballerina. Der Roman ist flott geschrieben, ironisch und klug, und doch fehlt eine Geschichte, die kulturelle Attribute nicht ersetzen können. Grjasnowas Blick auf Berlin ist illusionslos: eine Stadt, in der ein jeder seine banalen Träume verwirklichen kann, solange er nicht arm oder flüchtig ist. Die Substanzlosigkeit Berlins im 21. Jahrhundert trifft leider auch auf den Roman und seine Figuren zu, die genau so wenig wie die Liebesgeschichten berühren.

Elfriede Müller

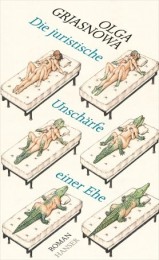

Olga Grjasnowa: Die juristische Unschärfe einer Ehe. Roman. Hanser Verlag 2014. 264 Seiten. 19,90 Euro.