Polternd und schrill, verzerrt und blubbernd

Polternd und schrill, verzerrt und blubbernd

Werwolf auf dem Altenteil, hat mal jemand den guten Ozzy Osbourne genannt. Jetzt hat er seine Autobiografie geschrieben. Und wer wollte sich Weihnachten im Knast mit Ozzy entgehen lassen? Wir nicht. Matthias Penzel erklärt, warum …

Gut möglich, dass die meisten bei Ozzy an eins denken. Da muss man sich nix vormachen, macht er auch nicht. „Ich mache mir keine Illusionen darüber, was auf meinem Grabstein stehen wird“, endet seine Autobiografie: „Wenn ich die Augen schließe, sehe ich es vor mir: ‚Ozzy Osbourne, 1948 bis irgendwann. Er hat einer Fledermaus den Kopf abgebissen‘.“

„Wenn man den Arbeitstag hinter sich hatte, konnte man seine eigenen Gedanken nicht mehr hören“

Auch gut möglich, dass mancher mehr weiß und bei Ozzy an den sabbernden Clown denkt, der sich in seinem eigenen Haus verläuft und nicht einmal schämt, das von MTV filmen zu lassen. Schon beim Anblick der Inneneinrichtung rollen sich die Zehnägel hoch: Chic der Nouveau riche, eingeschmolzen und in Form von Totenköpfen und ähnlich pubertärem Schabernack hinter jedem goldenen Türknopf lauernd. Oder man denkt an einen vom Teufel besessenen Irren, der einen dazu bringt, sich umzubringen – wegen Killing Yourself To Live oder Suicide Solution. Oder an einen Sänger, der nie singen konnte, kein Taktgefühl hat und als Frontmann ulkige Sachen macht und häufig das Mikro in die Halterung am Mikroständer rein- und rausklinkt … Tatsache ist: Mit Black Sabbath beschallte er einst die Zimmer der Industriestädte, und zwar mit der Intensität und Breitenwirkung, wie das später AC/DC, dann Metallica machten. Schon der kometenhafte Aufstieg von dem in der Schule wegen seiner Kaspereien oft geprügelten, früh vorbestraften Loser aus einem Armenviertel Birminghams zum Superstar mit Black Sabbath (immer noch arm, da von Management und Plattenfirmen betrogen und bestohlen), zum Fast-Toten, weiter zum Gründungsvater von Heavy Metal 2.0 Dank Randy Rhoads – schon diese Geschichte gibt mehr her als die meisten Biografien überhaupt.

Wie Ozzys Version seiner Lebensgeschichte endet, wissen wir nun schon, ähnlich lakonisch beginnt sie mit Worten des Vaters, der glaubte, sein Sohn werde „Großes leisten, oder du wirst im Gefängnis landen“. Noch bevor er achtzehn war, musste er einfahren.

In dieser Bio stimmt nicht nur die Story, sondern auch der Ton. Polternd und schrill, verzerrt und blubbernd: erreicht jeden.

Wie kann man sich nur ‚Geezer‘ nennen?

Was mehrere Millionen Schafe verwunderte, als sie die letzte nennenswerte Erfindung von MTV sahen – The Osbournes – wissen Kenner schon viel länger: John Michael Osbourne, einst Autohupenstimmer („Wenn man den Arbeitstag hinter sich hatte, konnte man seine eigenen Gedanken nicht mehr hören“), in der Schule geprügelt, später in Schlachthöfen malochend und träumend, ist nicht nur der Vater des Metal, er ist auch der Vater, den man sich wünscht. Weil er ein Clown ist und das weiß.

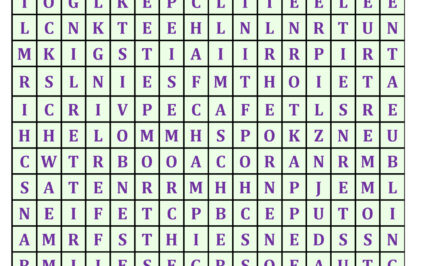

Die Autobiografie, an die jahrelang kein Kenner mehr geglaubt hat, deckt viel ab: die frühen Tage, mit Erinnerungen an Armut und Moral, bei denen einem die Tränen kommen. Dann die ersten Schritte mit Geezer Butler (Wie kann man sich nur ‚Geezer‘ nennen?, staunt der, der sich zu dem Zeitpunkt Ozzy Zig nennt), 1968 dann in einer Nebenrolle kurz ein blonder Sänger, der zaudert, bei den New Yardbirds (später: Led Zeppelin) mitzumachen, Tony Iommis Abneigung gegen den Clown vom Schulhof, der stets in altem Pyjamaoberteil, barfuss rumlief und um den Hals an einer Schnur einen Wasserhahn trug, zu dem Dilemma der Megastars, von denen Millionen Amis immer dieselben Sachen hören wollten, wobei Ozzy die Bandmitglieder nicht mehr sehen konnte (im Fall des Drummers Bill Ward: nicht mehr riechen), zur Solokarriere, Blizzard Of Ozz, dann abgebissene Tierköpfe, abstürzende Flugzeugen (Tod von Randy Rhoads) und dem ganzen Irrsinn.

„Warum musste ich so ein Arschloch sein?“

Die Solozeit ab 1980 könnte auch mit „Sharon Years“ umschrieben werden. Hier, in der zweiten Hälfte des Buchs beginnt es zu dümpeln, wie man aus MTV weiß, lieben und hassen sie sich. Für den Musik-Fan ist vor allem auffällig, dass viele der Leihmusiker kaum oder gar nicht erwähnt werden. Überraschend viel Raum nimmt der von Sharon eingefädelte Hassle mit 50% der wichtigsten ersten zwei Soloalben ein, Kerslake/Daisley, deren Arbeiten vor einigen Jahren neu einge-/überspielt wurden, um ihnen ihre „mechanical rights“ zu nehmen. Die Musik und ihre Macher – das ist nicht abzustreiten – werden nebensächlich. Doch der Spirit, der Ozzy wider alles bessere Wissen, insbesondere medizinisches Wissen, am Laufen hält, bleibt. Bewegend ist der wiederkehrende Chorus – „Warum musste ich so ein Arschloch sein?“ Nicht anders als die Angst neben Horror, der Humor neben dem Showfirlefanz mit Kreuzen usw.

Was kann ein Arbeiterjunge schon anderes machen, als Rock’n’Roll zu spielen? Er kann sich in miesen Jobs versuchen, er kann sich einen Scheiß um Buchhaltung und Geschäfte kümmern, Sex & Drugs lieben und hassen … er kann, wenn er richtig gut ist, ehrlich bleiben, zu sich und zu seinen Fans. Das ist Ozzy gelungen, und seine Autobiografie belegt es so, dass auch Nicht-Fans mindestens vor Erstaunen und Lachen den Kopf schütteln werden. Ein Headbang-Buch ist es aber nur zur Hälfte.

Matthias Penzel

Ozzy Osbourne/ Chris Ayres: Ozzy: Die Autobiografie (I am Ozzy, 2009).

Deutsch von Stephan Gebauer, Heike Schlatterer und Violetta Topalova.

München: Heyne 2009. 480 Seiten. 19,95 Euro.