Rasende Mitläufer aus der Vorstadt

Rasende Mitläufer aus der Vorstadt

– In seinem zu Lebzeiten unveröffentlichten Roman „Stimmen der Straße“ versucht sich der Science-Fiction-Autor Philip K. Dick an der realistischen Beschreibung des von Paranoia und Bedrohung gezeichneten Lebensgefühls der 1950er-Jahre, scheitert aber an seinen zu hohen Ambitionen. Von Jörg Auberg

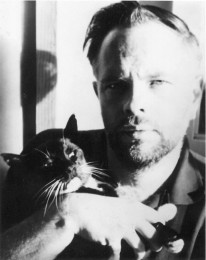

Als Philip K. Dick 1982 mit 53 Jahren an den Folgen eines Schlag- und Herzanfalls starb, galt er als Geheimtipp für Eingeweihte, der einem Mainstream-Publikum weitgehend unbekannt war. Erst als seine Science-Fiction-Romane von Regisseuren wie Ridley Scott oder Steven Spielberg als Vorlagen für Filme wie „Blade Runner“ (1982) oder „Minority Report“ (2002) verwendet wurden, trat er aus der Obskurität heraus und wurde posthum zu einer prominenten Figur des amerikanischen Kulturbetriebs. Die prestigeträchtige Library of America, die sich der Bewahrung der besten und bedeutendsten Literatur Amerikas verschrieben hat und das amerikanische Gegenstück zur französischen Pléiade darstellt, wartet seit dem letzten Jahr mit einer schicken, dreibändigen Schuberausgabe auf, die dreizehn Romane von Dick aus den 1960er- und 1970er-Jahren versammelt. Der einstige „obskure Schundautor“ kehrt so als „einzigartige visionäre Figur“ und „Science-Fiction-Meister“ in den kulturellen Verwertungsapparat zurück und ersteht in den Worten des postmodernen Theoretikers Fredric James gar auf als „Shakespeare der Science-Fiction“. Für Kommentatoren in der New York Times oder im Boston Globe stand die Berechtigung Dicks, als Bestandteil des amerikanischen Kulturerbes rehabilitiert zu werden, außer Frage, während Dick-Herausgeber Jonathan Lethem die Gefahr sah, dass die „Antwort der Science-Fiction auf die Beat Generation“ (als die er Dick im kulturellen Kontext sieht) vom herrschenden Apparat, den Dick mit seinen technologiekritischen Romanen kritisierte, domestiziert werde, was ihn nicht davon abhielt, die neue Dick-Edition in der Library of America neben Werken von Geistesgrößen wie Nathaniel Hawthorne, Edgar Allan Poe, Herman Melville, John Dos Passos oder Philip Roth herauszugeben.

Schreiben zwischen Anpassung und Revolte

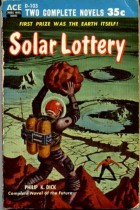

In den frühen 1950er-Jahren befand sich Dick an einem Scheideweg: Während er den Ehrgeiz besaß, sich als Autor in der „Mainstream-Literatur“ durchzusetzen, schrieb er an Science-Fiction-Kurzgeschichten, die in populären Zeitschriften wie Galaxy Science Fiction erschienen, ehe er 1955 seine erste Kurzgeschichtensammlung in Buchform („A Handful of Darkness“) und seinen ersten Roman „Solar Lottery“ („Hauptgewinn: Die Erde“, 1971) veröffentlichte. Aus dieser Schaffensperiode stammt auch der unveröffentlichte Roman „Stimmen der Straße“, der zwischen den Jahren 1952 und 1953 entstand und nun in deutscher Übersetzung vorliegt. Während hiesige Feuilletonisten von Welt und FAZ den Roman als grandioses realistisches Frühwerk feierten, beurteilte Dick-Herausgeber Lethem diese Fingerübungen weitaus weniger enthusiastisch. In seinen Augen verschwendete Dick seine Energien aus falsch verstandenem Ehrgeiz, in der „Mainstream-Literatur“ zu reüssieren, auf die realistischen Romane der frühen 1950er-Jahre, anstatt sich auf seinen Beruf als Science-Fiction-Autor zu konzentrieren, mit dem er weitaus bessere Ergebnisse erzielte.

In den frühen 1950er-Jahren befand sich Dick an einem Scheideweg: Während er den Ehrgeiz besaß, sich als Autor in der „Mainstream-Literatur“ durchzusetzen, schrieb er an Science-Fiction-Kurzgeschichten, die in populären Zeitschriften wie Galaxy Science Fiction erschienen, ehe er 1955 seine erste Kurzgeschichtensammlung in Buchform („A Handful of Darkness“) und seinen ersten Roman „Solar Lottery“ („Hauptgewinn: Die Erde“, 1971) veröffentlichte. Aus dieser Schaffensperiode stammt auch der unveröffentlichte Roman „Stimmen der Straße“, der zwischen den Jahren 1952 und 1953 entstand und nun in deutscher Übersetzung vorliegt. Während hiesige Feuilletonisten von Welt und FAZ den Roman als grandioses realistisches Frühwerk feierten, beurteilte Dick-Herausgeber Lethem diese Fingerübungen weitaus weniger enthusiastisch. In seinen Augen verschwendete Dick seine Energien aus falsch verstandenem Ehrgeiz, in der „Mainstream-Literatur“ zu reüssieren, auf die realistischen Romane der frühen 1950er-Jahre, anstatt sich auf seinen Beruf als Science-Fiction-Autor zu konzentrieren, mit dem er weitaus bessere Ergebnisse erzielte.

Im Zentrum des autobiografisch gefärbten Romans steht der 25-jährige Fernsehtechniker und Amateurmaler Stuart Hadley, der sich im kalifornischen Oakland in seiner Existenz gefangen und leer fühlt. Weder in seinem Job in einem Fernsehgeschäft noch in seiner Ehe mit seiner schwangeren Frau Ellen empfindet er Erfüllung. Seine gelegentlichen Ausbruchsversuche enden in ausgedehnten Kneipenexkursionen und Alkoholexzessen. Die diffuse Leere, die ihn zu umgeben scheint, möchte er mit Sinn füllen und sucht sein Heil sowohl in einer millenarischen Sekte namens „Gemeinschaft der Wächter Jesu“ um den schwarzen Prediger Theodore Beckheim als auch in einer kurzen Affäre mit Marsha Frazier, der Herausgeberin einer kryptofaschistischen Zeitschrift mit dem Titel „Succubus“, die zufällig die Geliebte Beckheims ist. Die Rebellion des „angry young man“ kulminiert in einem Amoklauf in der kalifornischen Vorstadtwelt mit einem brachialen Angriff auf die Autorität des väterlichen, aber rigiden und engstirnigen Chefs und endet schließlich in der erzwungenen, deformierenden Aussöhnung mit den herrschenden Verhältnissen: „Hier gibt es so viele Dinge, die darauf warten, erledigt zu werden“, ist sich Hadley am Ende gewiss.

Waberndes Unbehagen

Zweifelsohne enthält der Roman interessante Ansätze, etwa die diffuse Unzufriedenheit des Technikers Hadley mit seinen Lebensverhältnissen in einer von Krieg und Technologie bestimmten Gesellschaft: Einerseits ist der Alltag gekennzeichnet von der Gegenwart des Koreakriegs und der Bedrohung durch die Wasserstoffbombe oder durch die Angst vor der „roten Gefahr“, wie sie der McCarthyismus jener Jahre heraufbeschwor. „An dem Tag, an dem sie Atombomben über Amerika abwerfen, werde ich einen Fernseher verkaufen …“, mutmaßt Hadley. Andererseits treffen die Generationen Amerikas unvermittelt aufeinander: Hadley und sein Chef (der von seiner soldatischen Erfahrung im Ersten Weltkrieg schwärmt) verzetteln sich in alltäglichen Scharmützeln, die sie im Sinne der klassischen 50er-Jahre-Auseinandersetzung „… denn sie wissen nicht, was sie tun“ führen. Das Manko des Romans besteht jedoch in der fehlenden Stimmigkeit seiner Konzeption und in der oft ins Klischeehafte oder Diffuse abtauchenden Beschreibung der gesellschaftlichen Malaise, an der Hadley zu leiden vorgibt und die sowohl der Protagonist als auch der Autor zu keinem Zeitpunkt konkret beschreiben können. Wie entwickelt sich ein „linker“ Henry-Wallace-Wähler zum Beutestück für autoritäre und totalitäre Gruppen, wie sie von Marsha Frazier und Theodore Beckheim repräsentiert werden?

Tatsächlich scheitert Dick an der Durchdringung der gesellschaftlichen Realität. Die Opponenten des rechten Amerikas werden aus dem Klischeebaukasten zusammengesetzt: Sie sind Juden, lesen die Nation und People’s World, tragen die moderne, bereits dem intellektuellen Haushalt hinzugefügte Avantgarde von Proust, Gide und Sartre allenthalben zur Schau, um sich vom amerikanischen Rest abzusetzen. Hadley, der Angestellte aus dem Fernsehgeschäft, geriert sich selbst als Nonkonformist und nimmt für sich die Etiketten „Intellektueller“, „Denker“ und „Träumer“ in Anspruch, während er auf die empfundene Leere in ihm selbst und um ihn herum nur mit unterschwelligem Antisemitismus und wirrer Gewalt reagieren kann. Als Motto für seinen Roman wählte Dick ein Zitat aus C. Wright Mills’ Studie der amerikanischen Mittelklasse „White Collar“ (1951) über den „freien Intellektuellen“: „Seine scheinbar unpersönliche Niederlage enthält eine persönliche Tragödie, denn er [der freie Intellektuelle] ist das Opfer eines inneren Selbstbetrugs geworden.“ Das Merkwürdige ist jedoch, dass in Dicks Roman keine „freien Intellektuellen“ auftreten, sondern eher funktional operierende „Techniker“, die Mills in der gegenwärtigen Gesellschaft an die Stelle der öffentlich und universal agierenden Intellektuellen treten sah. Selbst der „linke“ Autor Dave Gold, mit dem der selbsternannte Intellektuelle Hadley befreundet ist, ist kaum ein Intellektueller im Sinne von Mills, sondern eher ein funktionaler Angestellter des Kulturbetriebs, der sich für bestimmte Tätigkeiten einspannen lässt. Zu vermuten ist, dass Dick sich mit Mills’ zuweilen romantisch verklärtem Bild des Intellektuellen identifizierte, ohne die eigene Rolle selbstkritisch zu hinterfragen.

Gefangen im Zeitgeist

Zum anderen schlägt der Pulp-Magazin-Stil, den Dick in seinen Kurzgeschichten kultivierte, auch in diesem ambitionierten Werk durch. Kann man Dick billige Aphorismen wie „Frauen sind die Metaphysik der Welt“ noch verzeihen, wird seine gestanzte Prosa im Laufe der Lektüre zunehmend unerträglicher. Ständig „klackern“ Absätze auf dem Bürgersteig oder „zischen“ Autos „geschmeidig über die festen Straßen“, wobei er mit der ganzen Produktpalette der damaligen amerikanischen Automobilindustrie aufwarten kann: Studebaker, Chevrolet, Mercury, Buick, Ford, Oldsmobile, DeSoto und Hillman Minx durchströmen den Roman, als wollte sich der Autor dem Leser als Gebrauchtwagenverkäufer andienen. Nicht nur hier klebt der Zeitgeist der 1950er-Jahre an dem Roman: Auch das Frauenbild, das Dick zeichnet, ist dieser Zeit verhaftet. Entweder sind sie willfährige und treue Ehefrauen, die als Anhängsel ihrer Männer fungieren, oder sie gerieren sich – wie Marsha Frazier – als „femme fatale“, die vor allem durch „die unantastbare Kälte in ihren kalten Augen“ Anziehungskraft ausübt. Nachdem Hadley sie im Motelzimmer vergewaltigt hat, ist auch ihre scheinbare Widerständigkeit in der von Männern beherrschten Welt gebrochen und ihre Attraktivität zerstört. Zumindest in dieser Misogynie trifft sich der rasende Mitläufer Dick mit den Autoren der Beat Generation.

Jörg Auberg

Philip K. Dick: Stimmen der Straße (Voices From the Street, 1952, 2007). Roman. Deutsch von Jürgen Bürger und Kathrin Bielfeldt. München: Liebeskind Verlag 2010. 397 Seiten. 22,00 Euro.

Eine deutsche Seite zu Philip K. Dick finden Sie hier, zur offiziellen Seite geht es hier. Eine 9teilige Dokumentation über Philip K. Dick können Sie hier anschauen. Eine Zusammenstellung bunter Cover gibt es hier.