Glück der Anschauung

Glück der Anschauung

– Nein, 50 Jahre ist es noch nicht her, dass Arno Schmidt nicht mehr unter uns weilt. Dieser Jahrestag wird am 3. Juni 2029 zu begehen sein. Alf Mayer nimmt es als Versprechen, dass im aktuellsten Band der Arno Schmidt Stiftung im Suhrkamp Verlag ganz vorne an prominenter Stelle folgendes Zitat zu finden ist:

„Nur beim ersten Überfliegen hört sich ein Satz – wie dieser – absurd an: ich verlange, gesetzgeberisch festzulegen, daß spätestens 50 Jahre nach dem Tode eines Schriftstellers seine Biografie nicht nur erscheinen darf, sondern muß! Nichts kann wichtiger sein, als das betreffende große ‚Gehirntier’ – oft nachlässig gekleidet, manchmal längst jenseits von Wasser und Seife; auf seiner ständigen Wippe zwischen Betäubung und Erleuchtung – uns in allen Einzelheiten sichtbar zu machen; auf daß wir erfahren, aufgrund welcher geistigen und körperlichen Ökonomie (oder auch Nicht=Ökonomie), aufgrund welcher Anlagen und guten (bzw. schlechten) Eigenschaften & Angewohnheiten die betreffenden Höchstleistungen zustande gekommen sind; es ist wichtig, und könnte, gegebenenfalls, vorbildlich werden!…“

Eine Biographie ist es noch nicht, dieser Band, aber eine Bildbiographie. Und was für eine. Ein Fest für Arno-Schmidt-Liebhaber. Selbst Kenner finden hier noch manche Überraschung; für Neulinge ist es ein wunderbarer Weg, einem großen deutschen Schriftsteller zu begegnen. Das liegt an der klugen und durchaus witzigen Auswahl, die Herausgeberin Fanny Esterházy organisiert und getroffen hat, das liegt an der großzügigen und klaren Gestaltung von Friedrich Forssmann. Das liegt an den allesamt prägnanten Texten. Bilder und Texte, all das ist Fingerfood vom Feinsten.

Das Buch ist logisch und dabei spannend gegliedert, die über 850 Abbildungen verblüffen mit Vielfalt, das ganze Buch mit intelligent dosierter Informationsdichte. Es macht großen Spaß, sich in diese Seiten zu vertiefen. In elf Kapiteln, allesamt eingeleitet vom kundigen Bernd Rauschenbach, folgen wir der Lebens- und Werkgeschichte eines bemerkenswerten Mannes. Die Vorfahren, das Hamburg der Kinderjahre 1914-1928, Lauban, Greifenberg, Krieg und Gefangenschaft 1940-1945, Cordingen, Gau-Bickelheim, Kaatel, Darmstadt und dann Bargfeld, immer wieder Bargfeld, von 1955 bis 1979.

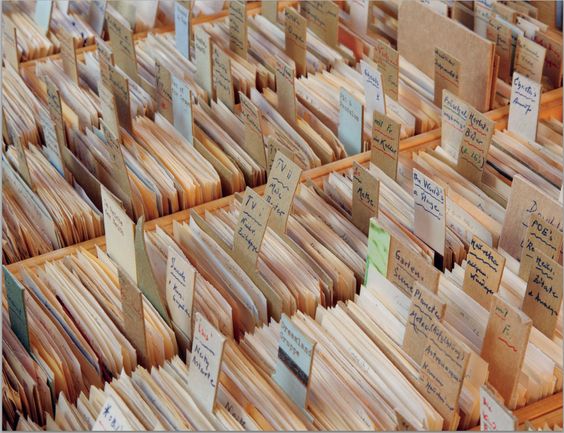

Arno Schmidt selbst hatte 1961 „Materialien für eine Biografie“ begonnen, nach acht Seiten aber abgebrochen. Die lockere Methode, mit der ihm hier zu Leibe gerückt wird, mit vielen Eigenzitaten aus Werken, Briefen und Tagebüchern, auch aus denen seiner Frau Alice, dazu Kommentare von Freunden und Kollegen, macht eine sehr vergnügliche Lektüre. Die Abbildungen stammen aus Nachlässen und Archiven, es sind Fotos, Briefe, Postkarten, Zeichnungen, Typoskripte, Buchcover, Dokumente (auch Fernsehzeitungen zum Beispiel), Werbeprospekte, Fahr- und Lagepläne, Eintrittskarten, Billets, Buchumschlagentwürfe, Plakate, Exzerptsammlungen, Materialmappen, Listen, ein von Arno Schmidt kolorierter Prospekt „Das Eigenheim“, Versandkataloge, Etiketten von Flaschen und Konserven.

Ein Raubdruck als „soziale Tat“, das war zuviel für Schmidt

Ein Raubdruck als „soziale Tat“, das war zuviel für Schmidt

J.G. Ballard hat einmal gesagt, dass ihm das dreibändige Telefonbuch von Los Angeles als Romanrohstoff reichen würde. Aus der Materialmappe zu „Zettel’s Traum“ stammt das Etikett „Alte Kanzlei“, eine „Hausmarke“ der Ernst Grote A.G. Hannover. Auf der Rückseite dieses Labels für einen deutschen Weinbrand findet sich die Notiz: „Während der Niederschrift stark benützt.“ Zeitungsausschnitte kündigen die Fertigstellung des Romans an, alleine die Doppelseite 410/411 ist ein Geniestreich, wie hier in einigen kurzen Textblöcken und sieben Abbildungen eine ganze Editionsgeschichte erzählt wird.

Ohne je ein einziges Blatt des Textes gesehen zu haben oder ein Gespräch über das Buch geführt zu haben, gelangte das Manuskript am 15. Mai 1969 in einem Seifenkarton an den Verleger Ernst Krawehl; noch am gleichen Tag wurde ein Vertrag unterzeichnet, der Arno Schmidt ein Honorar von 15 Prozent des Ladenpreises und eine Garantiesumme von 70.000 Mark zusicherte.

Schon vor Ablauf der verbilligten Vorverkaufsfrist war „Zettel’s Traum“ (für 295 Mark) in der 2000 Exemplare umfassenden Erstauflage bereits restlos vergriffen. Der reguläre Verkaufspreis von 345 Mark konnte gar nicht erzielt werden. Ein Jahr später wurde ein Raubdruck für 100 Mark angekündigt, zwei Abgesandte kamen sogar zum Dichter höchstselbst nach Bargfeld – ein Brief von Alice Schmidt an den Verleger Krawehl ist hier sehr aufschlussreich. Jörg Drews, der den Raubdruck in der „Süddeutschen“ eine „soziale Tat“ nannte, wurde ab da von Arno Schmidt geschnitten. Was den aber nicht davon abgehalten hat, 1970 das „Arno-Schmidt-Dechiffrier-Syndikat“ zu gründen, aus dem dann 1972 die Zeitschrift „Barfelder Bote“ hervorging. Natürlich findet sich das Cover der ersten Ausgabe in der Bildbiographie.

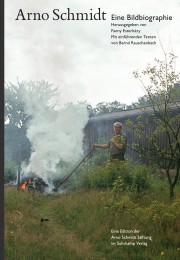

Eine Unterströmung des Buches gilt Arno Schmidt dem Bildfabrikanten. Ein schmaler, schöner Band hat das 2011 bereits gewürdigt, die Ausstellung ging durch mehrere Städte („Arno Schmidt als Fotograf. Entwicklung eines Bildbewusstseins“, Hatje Cantz, 2011). In der voluminösen Biographie werden die Bilder irgendwann farbig, gewinnen mehr Fokus, schauen nach außen in die Welt oder zeigen Details der häuslichen Situation. Bücherregale, Schreibtisch, Zettelkästen. Immer wieder gibt es den Blick vom Schreibtisch aus dem Dachfenster. Das Titelbild des Bandes entstand 1960: „18.50 bis 21.50 Verbrennung der Heuhaufen auf der Wiese: Feuer in der Nacht; bei Mondschein + leichtem Wind; sehr romantisch (wirklich nett – Kurzgeschichte?)“

Viele Geschichten sind das in diesem Band. Man kann Leserinnen und Leser damit glücklich machen.

Alf Mayer

Fanny Esterházy (Hg.): Arno Schmidt. Eine Bildbiographie. Mit einführenden Texten von Bernd Rauschenbach. Eine Edition der Arno Schmidt Stiftung im Suhrkamp Verlag, Berlin 2016. Halbleinen, über 850 Abbildungen. 460 Seiten, 68,- Euro. Verlagsinformationen.