Planktonreich wie der Ozean

Planktonreich wie der Ozean

– Alf Mayer über Jim Heimanns Kulturgeschichte des Surfens.

Vorsicht, dieses Buch macht Sehnsucht. Man muss nicht zwingenderweise selbst aktiver Surfer sein, um beim Blättern ein um das andere Mal aufzuseufzen, um sehnsüchtig ans Meer zu denken und all die Stunden, die man dort schon verbracht hat – und noch verbringen will.

„Surfing“ vom Jim Heimann ist eine beinahe aus der Zeit gefallene Ode an die Blaue Blume der Romantik. Das monumentale, wunderschöne, wunderblaue Buch erzählt von einer Sehnsucht, die der Frühromantiker Novalis (eigentlich George Philipp Friedrich von Hardenberg) um 1800 so beschrieben hat:

„Hätten die Nüchternen

Einmal gekostet,

Alles verließen sie,

Und setzten sich zu uns

An den Tisch der Sehnsucht,

Der nie leer wird.“

Die perfekte Welle, zum Buch geronnen

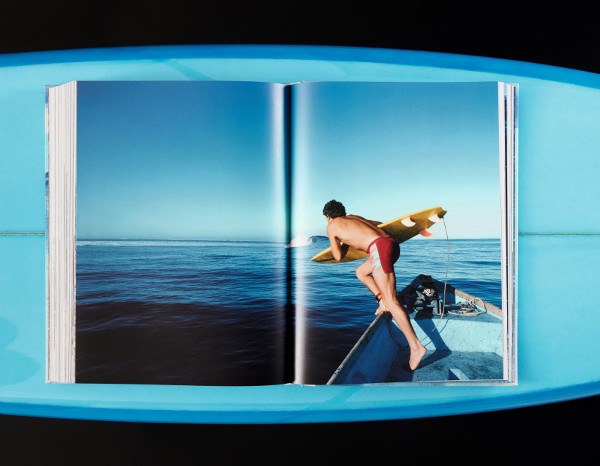

Die erste Doppelseite des Buchs zeigt den Blick aufs Meer, die nächste den Sprint in die Wellen, dann wiederum folgt ein Blick vom Strand, daneben weist das Inhaltsverzeichnis auf „1778-1945: Die Anfänge eines Sports“, „1946-1961: Die Welle kommt ins Rollen“, „1962-1969: Surfen als Weltanschauung“, „1970-1986: Wettkampf im Paradies“ und „1987-2015: Das Surfen startet durch“.

Auf 600 Seiten blättert sich hier nichts weniger als eine Kulturgeschichte des Surfens auf, und es ehrt den Autor und Herausgeber Jim Heimann, der als Jugendlicher im Südkalifornien der 1960er Jahre nahe der Küste aufwuchs, früh schon von der Surfkultur gefesselt war und anhaltend begeistert blieb, wenn er im Vorwort – nach vier Jahren Arbeit an diesem Buch – schreibt:

„Die Geschichte des Surfsports in einem einzigen Band unterzubringen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Um der Fülle an Bildern und dem Thema in seiner ganzen Tiefe gerecht zu werden, wären mehrere Bände vonnöten. Surfen ist einzigartig, was seinen Einfluss auf Musik, Mode, Lifestyle und Sprache betrifft. Die Aufgabe, einen einzelnen Band zusammenzustellen, der all diese Aspekte widerspiegelt, war folglich ein nicht zu unterschätzendes Unterfangen.“

Heimann kann beruhigt sein. Solch ein Buch über das Surfen gab es noch nicht. So etwas hat noch kein Verlag gewagt, gestemmt und geleistet – und es gibt bereits etliche schöne Bücher über das Sujet (siehe die kleine Literaturliste am Ende). „Surfing“ ist erneut ein Meilenstein des Buchwesens, ein weiterer „Oscar“ auf der Galerie von Benedikt Taschen, der, wie Jim Heimann in seinem Nachwort verrät, selbst ein sehr anständiger Surfer ist. Für Jim Heimann ist dies vermutlich das Buch seines Lebens, es ist eine unter glücklichen Umständen zur wahrhaft perfekten Welle geronnene Passion.

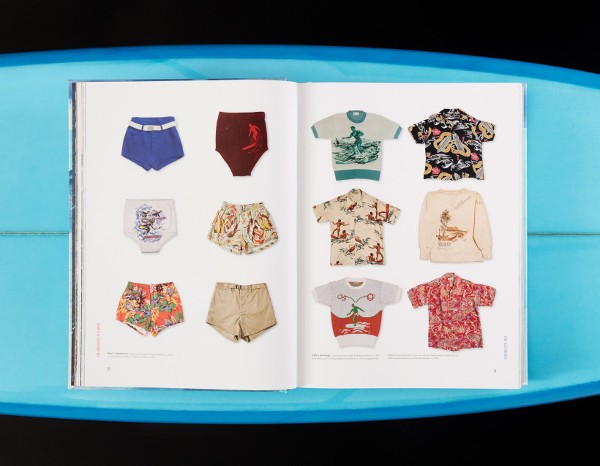

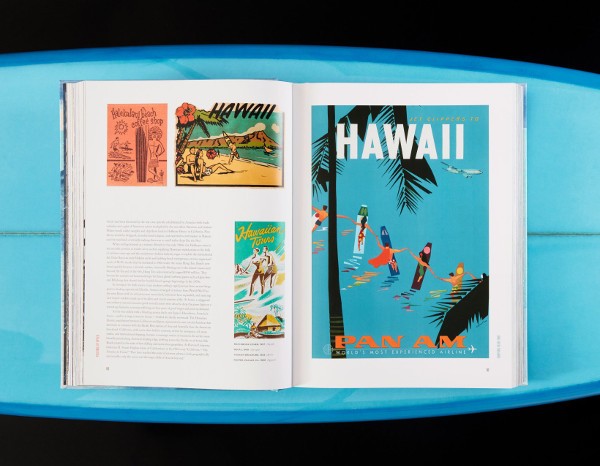

Von Tasmanien bis Island

Heimanns „Ding der Unmöglichkeit“ ist so planktonreich wie der Ozean selbst, enthält eine schier unerschöpfliche Vielzahl von Informationen und Fundstücken, ist überreich illustriert, enthält alte Stiche und Poster, Postkarten, Werbung von Flug- und Reisegesellschaften, Titelseiten von Magazinen, frühe Farbfotos, Fotografien von Profis und Amateuren, kühnste Aufnahmen, Buchumschläge, Filmplakate, Surfzeitschriften, Fotoalben, Gemälde und vielfältige Abbildungen von Hawaii-Hemden, Strandshorts, Badeanzügen oder Surfbrettern. Die waren einmal mehr als doppelt mannshoch, auch der Bau und die Evolution der Bretter ist Thema. Jim Heimann hat mehrere Hundertschaften von Fachleuten konsultiert, hat als Autoren der Kapitel eine Handvoll der besten zeitgenössischen Surf-Experten versammelt. Der in San Francisco lebende Matt Warshaw etwa, der den Wälzer mit „1778-1945: Die Anfänge eines Sports“ eröffnet, war langjähriger Redakteur des „SURFER“-Magazins, hat eine „Encyclopedia of Surfing“ geschrieben, die es auch als Website gibt, dazu eine „History of Surfing“, ein Buch über Surf-Filmplakate und „Maverick’s: The Story of Big Wave Surfing“.

Peter Westwick und Peter Neushul, die in „1987-2015: Das Surfen startet durch“ den heutigen globalen Stand des Surfens schildern, sind die Autoren von „The World in the Curl“, einem Buch, das umfassend die Einflüsse und Auswirkungen von Kolonialismus, Kapitalismus, Konsumismus und Globalisierung, Medien und Traumfabrikation auf das Surfen dargestellt hat.

Aus dem polynesischen „Sport der Könige“, den knapp 20 Jahre vor Novalis‘ Sehnsuchtsgedicht der britische Seefahrer und Entdecker James Cook als einer der allerersten Europäer in einer den Hawaiianern heiligen Bucht beobachtete, ist heute eine globale Bewegung mit gut 20 Millionen Aktiven geworden, von Tasmanien bis Island, Gaza bis Japan, Peru bis Südafrika, Indonesien bis Alaska. 1958 noch war Surfen in Kalifornien auf etwa 5000 Wellenreiter beschränkt, heute ist es ein für Milliarden von Menschen mit Sehnsucht erfülltes ikonografisches Bild von Freiheit und individueller Selbstbehauptung geworden, eine Freizeitaktivität in Trabantenstädten ebenso wie in Kriegszonen. Man denke an die vietnamesische Surf-Szene in Coppolas „Apocalypse Now“. Man denke an Surfbretter, die von Flugzeug-Ingenieuren entwickelt wurden, an Neoprenanzüge und Materialien aus dem militärindustriellen Komplex. Surfen ist Anpassung und Widerstand, Massenkonsum und Ausbruch. So viel an Zivilisationsgeschichte, auf letztlich solch einem kleinen Brett.

James Cook und das Surf-Evangelium

Als James Cook, der britische Seefahrer und Entdecker James Cook 1779 auf Hawaii in der Kealakekua-das Surfen beobachtete, war dort nur den Königen das Surfen erlaubt, dies auch ihnen nur zum Zeitpunkt eines Festes zu Ehren des Gottes Lono. Lediglich für die Dauer dieses Festes war das sonst über die geheiligte Bucht verhängte „kapu“ aufgehoben, die Unantastbarkeit. Cook und seine Männer müssen das missverstanden haben, sie ankerten mehrmals in der Bucht, fällten Bäume, bewegten sich zwischen dem 17. Januar und dem 14. Februar 1779 wie die Platzherren, beerdigten am Ort der Königsgräber sogar einen gestorbenen Matrosen. Mochten die Eingeborenen Cook womöglich für einen Gott gehalten haben, so war nach allerlei Handgreiflichkeiten am 14. Februar 1779 das Maß voll. Es kam zum Handgemenge, Cook wurde erstochen.

Heimann und seine Autoren zeichnen in weiten Wellenbewegungen, wie das vermutlich vor dreitausend Jahren in den Salzmarschen Perus und auf den Inseln Polynesiens entstandene Surfen ein Teil weißer, schwarzer, gelber, roter Freizeitkultur wurde, wie vereinzelte Enthusiasten dem Sport Namen und Gesichter gaben, wie sich seit Anfang des 20. Jahrhunderts das Surf-Evangelium verbreitet hat. Jack London zum Beispiel war daran beteiligt, mit einem Bericht über seine Waikiki-Surferlebnisse im „Women’s Home Companion“ von 1907, 1911 als Kapitel seines Reiseberichts „Die Fahrt der Snark“ erneut veröffentlicht.

Surfen, etwas ganz Alltägliches

Als „Wunder aus Hawaii“, das „auf dem Wasser gehen“ könne, kündigte der Spekulant und Eigentümer der Pazifc Electric Railway die Hauptattraktion an der nach ihm selbst benannten Huntington Beach an – George Freeth, den auf Hawaii aufgewachsenen und zum meisterlichen Wellenreiter gewordenen Enkel eines britischen Großreeders. Freeth wurde 1907 zur Sensation der Strandsiedlung Redondo Beach.

Die gut illustrierte Küstenreise führt weiter nach Corona del Mar und nach San Onofre, kurz Sano genannt. Der Surf-Kontinent Australien kommt immer wieder in den Blick. Überhaupt Australien. Mit 85 Prozent seiner Bewohner an der Küste, ist dort heute das Surfen allgegenwärtig. Alte, angerostete Trucks, die Fahrer oft barfüßig, obligat das aufs Dach geschnallte Surfbrett, kann man an beinahe jeder Tankstelle treffen. Auch Sechzigjährige erwähnen gern nebenbei, dass sie Surfer sind, oder besser noch – wie etwa der australische Autor David Whish-Wilson, als ich ihn fragte, ob jener auf Tasmanien plakatierte Grünen-Politiker mit ihm verwandt sei, und er antwortete, ja, das sei sein jüngerer Bruder, ein prima Kerl und eben– „ein Big-Wave-Surfer“. Zu Gast bei einem jungen Ehepaar in Margaret River, wo eine wunderbare Weinregion sich bis direkt an eine Küste aus dem Surfer-Himmel erstreckt, stand ganz selbstverständlich das alte Surfbrett des Vaters als Hauptdekoration im Wohnzimmer. In Zeitschriftenläden findet man nicht eine, sondern mindestens ein halbes Dutzend Surf-Zeitschriften, sie alle sind von erstaunlicher Qualität. Manche Artikel handeln von Indien mit seiner Küstenlinie von 7500 Kilometern oder dem ebenfalls noch wenig „erschlossenen“ Indonesien. Ein Surfer sieht die Welt mit völlig anderen Augen als jede Landratte. Surfer frönen dem Tribalismus, haben eine eigene Sprache und ihren eigenen Orte der Sehnsucht. Da gibt es zum Beispiel die Riesenwellen vor dem portugiesischen Nazarè, da gibt es den „Silver Dragon“, eine zehn Meter hohe Welle im Mündungsbereich des chinesischen Flusses Quiantang, von der ein 20-Minuten-Ritt dokumentiert ist.

„Make Waves Not War“

„Make Waves Not War“

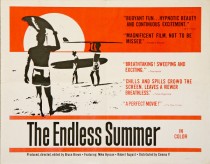

Doch zurück ins Buch. Bereits in den späten 1950er gab es genügend Hardcore-Surfer, um einen Markt für Surf-Filme entstehen zu lassen. „Surf Fever“ etwa (1960), oder „Cat on a Hot Foam Board“ (1959), „Surf Crazy“ oder „Slippery When Wet“ (1958). Bruce Browns legendärer Film „The Endless Sommer“ stammt von 1963, Brown hatte zuvor die Küsten von mehr als hundert Ländern bereist und gesurft und schrieb nun Filmgeschichte, legte mit seiner Dokumentation über den Surfsport den Grundstein für einen völlig neuen und außergewöhnlichen Stil des Sportdokumentarfilms, gleichzeitig begründete er eine Welle der Begeisterung für den Surfsport und zeigte wie kaum ein anderer das Lebensgefühl der 1960er-Jahre: Freiheit und Abenteuer, jede Menge Spaß und ein Sommer, der niemals enden soll.

Ab 1960 gab es die Zeitschrift „The Surfer Quarterly“, Surfen wurde ein Teil der Subkultur. „Make Waves Not War“ lautete ein beliebter Slogan. Tom Wolfe beschrieb seinen Sommer von 1965 an der südkalifornischen Windausea Beach in „The Pump House Gang“, machte die Surfkultur auch einem städtischen Ostküstenpublikum bekannt. (Siehe dazu auch die Anmerkung zu William Flanagan.)

Bis dahin unfassbare Wellenritte mit surrealen Endlos-Barrels erlaubte die aus Australien kommende „Shortboard-Revolution“, revolutionär kurze Surfbretter, für ein breiteres Publikum erstmals in Paul Witzigs Film „The Hot Generation“ von 1967 zu sehen. Im „Surfer“-Magazin wurde es immer halluzinogener, die Zeitschrift wurde zum kreativsten, unkonventionellsten Medium für die jugendliche Weltsicht und Kultur in den USA. Das Aufbegehren der Jugend war Dauerthema, Surfen ein beinahe revolutionärer Akt. Das rieb sich dann bizarr mit der Wirklichkeit, als Präsident Nixon 1969 in San Clemente sein „Western White House“ genanntes Feriendomizil bezog. Secret-Service-Agenten und zugekiffte Hippies wohnten Tür an Tür.

Surfen als Weltanschauung

„Surfer“-Herausgeber John Severson brachte seinen Akt des Widerstands 1970 mit „Pacific Vibrations“, einer elegischen Meditation über das Surfer-Dasein, auf die Leinwand. „In schönster psychedelischer Optik schwenkte der Film von den paradiesischen Line-ups Hawaiis und kalifornischen Weidelandidyllen über auf deprimierende Industriezonen, Kriegsbilder und gnadenlos überfüllte Strände. Er fing radikale Surfprotagonisten wie Miki Dora mit den Worten ein: ‚Ich glaube, dieses Land hat gerade einen Nervenzusammenbruch‘“, schreibt Chris Dixon im Kapitel „1962-1969: Surfen als Weltanschauung“.

Heimann, von dem es bereits vor über zehn Jahren bei Taschen „Surfing: Vintage Graphics“ gab, führt seine Leser an viele Gestade der Entdeckung und Erkenntnis. Wie an den Stränden der eigenen Sehnsucht, so kann und will man auch hier immer wieder eintauchen. Die Protagonisten der Surf-Bewegung, ihre Bretter – eine gewaltige Ausklappseite in der Buchmitte zeigt deren Evolution -, die Musik, die Filme, die Wettkämpfe, Rivalitäten und Freundschaften sind letztendlich aber alle nur Begleiterscheinungen. Die Hauptrolle spielt das Wasser, spielt Mutter Ozean. Oder um es mit John Severson zu sagen: „Im Gedränge dieser Welt kann der Surfer noch immer den perfekten Tag, die perfekte Welle finden und mit der Brandung und seinen Gedanken alleine sein.“

Irgendwo da draußen wartet sie, die perfekte Welle, wartet der eine, der perfekte Moment.

Alf Mayer

PS. Männliche Australier gehören zu den leidenschaftlichsten Surf-Nudisten. 1984 gründete sich in Sydney der „Club INT“ (In the Nude, später umbenannt in Even Nuder), eine Zeitlang gab es dort gar die „Bondi Nude Surfing Expression Session“.

PPS. Nicht wenige Kriegsreporter und Kriegsfotografen sind auch Surfer, so wie etwa Chas Smith aus den Literaturhinweisen. Oder William Finnegan.

PPPS. Mitten in der Bayerischen Landeshauptstadt gibt es die Eisbachwelle, verewigt in „Keep Surfing“, einem humorvollen Film, der die Geschichte einer urbanen Surfkultur erzählt, die sich von einer verbotenen Undergroundbewegung zu einer weltweit bestaunten Touristenattraktion entwickelt hat.

Jim Heimann: Surfing 1778-2015. Englische Ausgabe, mit deutschem und französischem Textheft. Mit Beiträgen von Matt Warshaw, Steve Barilotti, Chris Dixon, Drew Kampion, Peter Westwick und Peter Neushul. Hardcover-Band mit 1 Ausklapptafel und über 1000 Abbildungen. Format 29 x 39,5 cm. Verlag Taschen, Köln 2016. 592 Seiten, 150 Euro.

Weitere Literaturhinweise:

Chas Smith: Welcome to Paradise, Now Go to Hell. A True Story of Violence, Corruption und the Soul of Surfing (2013). Ein kaltblütiger, warmherziger Blick auf die Nordküste von Oahu, wo sich für zwei Monate im Winter, während der Zeit der Pazifikstürme, die Bevölkerungszahl verdreifacht. Brasilianer, Australier und Europäer verwandeln die sonst verschlafene Küste in eine Hölle der Gesetzlosigkeit voller Drogen, messerscharfer Riffe und Adrenalin.

Stefan Strauss: WAVE CULTURE – Faszination Surfen (2015). Das vollständigste deutsche Handbuch für alle Wellenreiter, mit Bildern und Grafiken, Lernhilfe und Nachschlagewerk zugleich.

Ralf Chubodo, Michael Zölnner (Hg.): Endloser Sommer. Ein literarischer Surftrip (Tropen, 2015).

Mehr als 1000 der besten Surfspots der Welt enthält die „surftripmap“, die Weltkarte für Surfer.

Peter Westwick, Peter Neushul: The Word in a Curl. An Unconventional History of Surfing (2013).

Matt Warshaw: The History of Surfing (2010); Surf Movie Tonite! Surf Movie Poster Art 1957-2004 (2005).

Trevor Cralle: The Surfin’ary: A Dictionary of Surfing Terms and Surfspeak (1991).

Jerry Anderson: Between the Lines: The True Story of Surfers during the Vietnam War (2008).

Phil Jarratt: Australia’s Hottest 100 Surfing Legends (2011).

Toshio Shiratami: 75 – 85 Surfing Japan (2005).

Sam George: Surfer Magazine: 50 Years (2010).

William Finnegan: Barbarian Days. A Surfing Life (2015. Die Surfer-Memoiren eines angesehenen US-Journalisten, staff writer beim „New Yorker“, der für seine harten Sozialreportagen bekannt ist (Cold New World; A Complicated War). Finnegan wuchs in Kalifornien und Hawaii auf, jagte in seinen jungen Jahren die Wellen der Welt, vom Südpazifik, und Asien bis Australien und Afrika. Gleichzeitig ein Bücherwurm und Abenteurer, wurde auch er Kriegsberichterstatter. Das „Time“-Magazin zählte sein Buch 2015 unter die zehn besten Nonfiction-Titel: „How many ways can you describe a wave? You’ll never get tired of watching Finnegan do it. A staff writer at The New Yorker, he leads a counterlife as an obsessive surfer, traveling around the world, throwing his vulnerable, merely human body into line after line of waves in search of transient moments of grace…It’s an occupation that has never before been described with this tenderness and deftness.“

Da ist Don Winslow mit den Surf-Krimis „The Dawn Patrol“ (dt. Pacific Private) und „The Gentleman’s Hour“(dt. Pacific Paradise). Und dann ist da noch Kem Nunn: 1984 schrieb er mit „Tapping the Source“ (Wellenjagd) den wohl besten Surf-Krimi ever, wobei ich seine Romane „The Dogs of Winter“ (Wo Legenden sterben) und „Tijuana Straits“ noch besser finde. Nunn schrieb auch die Surfer-TV-Serie „John from Cincinnati“.

Filme:

The Endless Summer, 1966, Regie: Bruce Brown; der Klassiker.

Morning oft he Earth, Australien 1972, Regie: Albert Falzon; ein Film der Legende.

Crystal Voyager, 1975, mit Musik von Pink Flyod, Regie: David Elfick; ein gewaltiger Trip.

Big Wednesday, 1978, Regie: John Milius.

Das Meer war ruhig, Japan 1991, Regie: Takeshi Kitano.

Gefährliche Brandung (Point Break), 1991, Regie: Kathryn Bigelow.

The Endless Summer II, 1994, Regie: Bruce Brown.

Blue Crush, USA 2002, Regie: John Stockwell; ein 35-Mio-Dollar-Girlie-Sportfilm-

Step into Liquid, USA 2003, Regie: Dana Brown (der Sohn von Bruce).

Riding Giants, Frankreich/ USA 2004, Regie: Stacy Perulta.

Keep Surfing , 2009, über den Eisbach im Englischen Garten in München, Regie: Björn Richie Lob.

Castles in the Sky, 2010, Regie: Taylor Steele.

Bella Vita, Italien 2013, Regie: Jason Baffa.