Das Haus der toten Dichter oder: Gespenster gibt es überall.

Das Haus der toten Dichter oder: Gespenster gibt es überall.

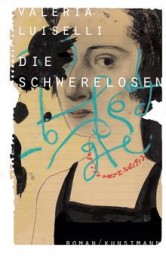

Christiane Quandt über „Die Schwerelosen“ von Valeria Luiselli.

Erstaunlich leicht geht die Lektüre dieses hochkomplexen ersten Romans („Los ingrávidos“, 2012 bei Sexto Piso erschienen) der mexikanischen Kosmopolitin Valeria Luiselli von der Hand. Auf verschiedenen erzählerischen wie zeitlichen Ebenen entspinnt sich hier die Geschichte einer jungen Autorin, die sich mit derjenigen des berüchtigten mexikanischen Dichters Gilberto Owen verflicht.

Die Geschichten spielen in New York, Mexiko Stadt und Philadelphia, doch erschöpft sich die erzählte Räumlichkeit nicht im Urbanen, auch Innenräume spielen eine wichtige Rolle. Die Autorin und Mutter verlässt niemals das Haus und versteckt sich zum Schreiben im Schrank. Als junge Frau verbringt die Erzählerin wenig Zeit zu Hause, stattdessen genießt sie es, nach einem One-Night-Stand früh morgens zu flüchten, eine Zeitung zu kaufen und diese auf einer sonnigen Parkbank zu lesen, oder den Spuren mexikanischer Dichter in der Stadt nachzuspüren. Und der immer weiter erblindende Bohemien Gilberto Owen teilt sein kleines verlottertes Apartment und gelegentlich seinen Whisky mit drei Katzen.

Die Erzählstränge scheinen sich zu beeinflussen und zu ergänzen, das Innen und das Außen ebenso physisch wie übertragen wechseln einander ab und gehen ineinander über. Zunächst changiert die Erzählung zwischen der jungen Frau mit den in asphaltgrauen Strümpfen steckenden Beinen in New York und derselben, nun etwas älteren Frau und Mutter des Babys und des etwas altklugen „Mittleren“, die mit ihrem Mann in Mexiko Stadt lebt.

Im zweiten Drittel des Buches kommt eine weitere Erzählstimmen hinzu: diejenige Gilberto Owens. Dieser berüchtigte Dichter, Mitglied der mexikanischen Avantgarde-Gruppe ‚Contemporáneos‘ ist bekannt für seine hermetische, doch humorvolle Dichtung. Er verbrachte das Ende der 1920er Jahre in Harlem, zur Zeit der Harlem Renaissance, und das Ende seines Lebens in den 1940er Jahren als Diplomat in Philadelphia. Das sind die Zeitebenen, die hier erzählt werden. Es bleibt unklar, ob seine Stimme im Roman die Fälschung einer Owens-Übersetzung ins Englische des (in der deutschen Version fiktiven!) Dichter Joshua Zvorsky („Z“) durch die Erzählerin ist. (Zvorsky ist übrigens dem bekannten Louis Zukofsky nachempfunden, aber dazu später).

„[A]ls wären die Luft und ein paar graue Beine, die durch die Straße laufen, schon ein literarischer Stoff“

Die Ebene der jungen abenteuerlustigen Erzählerin, die in New York lebt und für den Verleger White lateinamerikanische Autoren auftut und übersetzt, zeichnet das Leben einer fürchterlich freien, mehr oder weniger künstlerisch-kreativen (post-)Jugendkultur. Badewannennutzung wird gegen Eintöpfe oder Sex ‚getauscht‘, viel Kunst und Literatur wird konsumiert, Wohnungsschlüssel werden anvertraut und Gegenstände gestohlen – Letzeres zumeist von der Erzählfigur, die von der nächsten Ebene aus, als zweifacher Mutter in Mexiko Stadt, davon berichtet, bzw. darüber schreibt (darüber zu schreiben). Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht ihrem Arbeitgeber White, Inhaber eines kleinen Verlages, den in den USA kaum bekannten Gilberto Owen schmackhaft zu machen.

Während die zweifache Mutter über ihre wilde Zeit erzählt, sieht ihr Mann immer wieder über ihre Schulter und nimmt für bare Münze, was sie schreibt, wodurch ein ums andere Mal auf die Problematik von Fiktionalität und Wahrhaftigkeit verwiesen wird, in deren Spannungsfeld sich Figur wie Autorin wohl zu fühlen scheinen. Zunächst subtil, dann immer deutlicher wird die Frage konsequent weitergesponnen: wie beeinflusst und manipuliert Fiktion das wirkliche Leben: „Der Faden der Fiktion beginnt die Realität zu verändern und nicht umgekehrt, wie es sein sollte“, heißt es, nicht von ungefähr im Text. Diese Verflechtung von Leben und Fiktion zeigt sich zunächst anhand der Eifersucht des Mannes bezüglich der vermeintlichen Vergangenheit seiner Frau, was sich umkehrt, als der Mann, selbst Drehbuchautor, zu einem Filmprojekt nach Philadelphia aufbricht und möglicherweise nicht zurückkehrt. Immer wieder stellen sich die Ebenen der dargestellten Realität gegenseitig infrage und werden kreativ durchmischt.

Die Blindheit, die Katzen, das Gespenst

Diese Durchmischung findet sich gleich zu Beginn der Thematisierung Gilberto Owens. Die namenlose Erzählfigur erfindet das erwähnte Manuskript, woraufhin der Verleger einwilligt Owen zu übersetzen. Und als sich die Erzählstimme, die sich als Fiktionalisierung Gilberto Owens identifizieren lässt, einschleicht, ist unklar, ob es sich nicht doch um einen Intratext der Erzählerin handelt. Auch Owen spricht von zwei Zeitebenen aus, seiner Zeit in Harlem und seinem Lebensende in Philadelphia, wo er nach und nach verschwimmt und verschwindet (er wird immer leichter), umgeben von drei Katzen und viel Alkohol.

Beeindruckend fließt hier profundes kulturhistorisches Wissen in den Text ein. Figuren der mexikanischen und hispanischen Literaturgeschichte wie Xavier Villarutia, Salvador Novo und Federico Garcia Lorca erscheinen neben Figuren aus dem anglophonen Raum wie Ezra Pound, Charles Olson, Ernest Hemingway oder Emily Dickinson als Verweise oder als Gespensterfiguren im Text. Sowohl die Erzählerfigur Gilberto Owen als auch die Erzählerin erblicken Ezra Pound an einem U-Bahnhof, wo er allerdings gar nicht sein kann, denn er ist ja entweder schon lange tot oder hält sich zu dieser Zeit in Paris auf, wie die jeweilige Erzählerstimme sogleich aufklärt.

Und doch: das Gespenst der Fiktion, in verschiedener Gestalt, bleibt beharrlich real und geht immer und immer wieder um. Vergleichbar mit der vertrockneten Topfpflanze, über die Gilberto Owen (tatsächlich) einmal schrieb und die seit Beginn der Recherche der Erzählerin beharrlich durch den Text geistert, in ihrem Topf, der aussieht wie eine Lampe. Und während das Sehvermögen Gilberto Owens immer weiter abnimmt, bzw. er selbst immer ätherischer, i.e. leichter wird (eine weitere Anleihe aus einem tatsächlichen Brief Owens), verschwimmen auch die Zeitebenen, insofern die migrierenden Motive und Figuren als neuerliche, spielerische Hinweise auf die Gemachtheit des Textes immer häufiger werden und Owens Katzen oder die asiatischen fauchenden Kakerlaken des Nachbarn in der je ‚falschen‘ Erzählebene auftauchen.

Zuletzt steigert sich der Text in ein apokalyptisch-verschwommenes Finale hinein, das nur konsequent die Entwicklung der Ebenen und der Figuren zu Ende zeichnet und dabei stets das Quäntchen Unsicherheit beibehält, was denn nun ‚wirklich‘ mit den Figuren geschieht.

Wenn Fiktion das Leben bestimmt

Valeria Luiselli legt mit „Die Schwerelosen“ eine intelligente, komplexe und spannende Reflexion darüber vor, was Geschichten mit uns machen. Und das keineswegs im übertragenen Sinn. Der Text verhandelt nicht nur das Schreiben, das Erzählen, Fiktion, Erinnerung und Realität, sondern auch den Literaturbetrieb, die eigene Leseerfahrung und das Leben als Autorin.

Scheinbar nebenher werden außerdem Übersetzer und Übersetzungsprozesse reflektiert, die sich auch auf diejenige Übersetzung beziehen lassen, die wir deutschen Leser in der Hand halten. Neben der Arbeit der Übersetzerin aus dem Spanischen, Dagmar Ploetz, wurde auch aus dem Englischen übersetzt und kräftig gekürzt, denn die Rechte insbesondere an einem zitierten Gedicht von Louis Zukofsky waren für die deutsche Übersetzung nicht zu bekommen, wie die Autorin erklärte. So erschließt sich, warum sich Zukofsky im deutschen Text als Zvorsky verkleiden muss.

Bemerkenswert ist auch, auf wie vielen Ebenen das avantgardistische Programm der Verschmelzung von Leben und Kunst sowie der Dekonstruktion von Sprache (in Übersetzung), das auch die Objectivists um Zukovsky vertraten, hier eingelöst wird. Ein klein wenig schade ist es schon, dass in der deutschen Übersetzung höchstens für Avantgardeexperten deutlich wird, wem Zvorsky nachempfunden ist. Der (tatsächliche) Gedichtband Zukovskys „A“ wird zu „That“ und die teils phonetische, teils parodistische ‚Übersetzung‘ eines Fragments aus „A“ durch die ‚Objectivicios‘ (auch das eine Übersetzungsparodie der Objectivists) García Lorca und Owen ist im Deutschen Text nicht mehr zuzuordnen. Denn es fehlt das ‚richtige‘ Zitat, das im Spanischen einige Seiten vorher steht. Diese verzwickte Verflechtung macht auf einer weiteren Ebene die Dynamiken des Literaturbetriebes sichtbar und zeigt, dass es durchaus Diskrepanzen und Brüche zwischen den unter einem Autorennamen gefassten Texten geben kann, die uns als Leser vielleicht erst auf den zweiten Blick auffallen.

Und dennoch funktioniert der Text sehr gut auf Deutsch, die Übersetzerin hat ganze Arbeit geleistet, nicht nur indem sie überzeugend kindliche Wortschöpfungen wie unparabel oder Arbeiterei nachvollzieht, sondern auch, da sie die Verschiedenheit der Erzähldiskurse auch im Deutschen deutlich macht. Es ist klar, wann Owen spricht und wann die Erzählerin.

Ein Name, den man sich merken sollte

Valeria Luiselli wird nicht zu Unrecht als große Stimme der aktuellen lateinamerikanischen Literatur gehandelt und gar hin und wieder mit den legendären Roberto Bolaño verglichen. Denkt man an dessen „Wilde Detektive“ so scheint die Analogie zunächst nicht so weit hergeholt und doch ist Luisellis Text ganz anders, verspielter, weniger bissig, auf eine nicht verzweifelte Art humorvoll und doch ebenso international und eloquent.

Durch ihren kosmopolitischen Hintergrund, der sich zum einen in ihrer Forschungs- und Lehrtätigkeit an der Columbia-University, zum anderen in ihrer starken Prägung durch die anglophone Literatur zeigt, wird ihr derzeit in vielen Ländern große Aufmerksamkeit zuteil.

Sowohl ihre Essaysammlung „Falsche Papiere“, 2014 bei Kunstmann erschienen, („Papeles Falsos“, 2010) als auch „Die Schwerelosen“ sind ins Deutsche und ins Englische übersetzt, es liegen außerdem Übersetzungen ins Französische, ins Italienische und ins Niederländische vor. Für die beiden Erstlingswerker einer so jungen mexikanischen Autorin ist das auf dem internationalen Buchmarkt eine beeindruckende Ausnahme. Hoffen wir, dass ihr nächster Roman, „La historia de mis dientes“ der 2013 auf Spanisch erschien, auch so weit reist wie die durchweg sympathische Autorin und ihre ersten beiden Werke.

Christiane Quandt

Valeria Luiselli: Die Schwerelosen. Übersetzt von Dagmar Ploetz. Kunstmann Verlag 2013. 190 Seiten. 16,95 Euro.