Kölscher Petrocelli

Kölscher Petrocelli

– Werner Geismars Bruno Böllmann-Roman „Kölner Blues“ zwischen Regio-Krimi und hinreißender Anwalts-Sitcom. Ein Plädoyer für intelligente Unterhaltung, durchaus auch mit regionalem Bezug von Bruno Arich-Gerz.

Was bleibt vom Münsteraner Tatort noch übrig, subtrahiert man die Kabbeleien zwischen Thiel, dem Bullen und Boerne, dem kongenialen Gerichtsmediziner mit den vielen Ticks? Antwort: kaum was. Und nichts, was noch sonderlich erwähnenswert wäre. Kein besonders perfider Serienmörder, nur Spurenelemente von Münsterland, sonst nix.

Was bleibt im Gedächtnis kleben von der Fall für Zwei-Serie aus der TV-Anstalt, die von sich selbst behauptet, dass man mit dem Zweiten besser sehe? Antwort: Matula und der dicke Anwalt, gespielt entweder von Günter Strack oder Rainer Hunold. Vielleicht noch Restwerte vom glattgeleckten Frankfurter Milieu, in dem die Schandtaten behäbig sich zuerst vollziehen und dann aufgeklärt werden. Sonst wieder nichts. Und schon gar kein Halunke aus ZDF-krimitypisch höheren Kreisen mit niederen Motiven.

Was bleibt haften von Liebling Kreuzberg? Antwort: Robert Liebling, gespielt von Manfred Krug, dazu der Sozius Bruno Pelzer und die Sekretariatsdamen vom Kanzleigrill, die den Laden am Laufen halten. Eher nicht das Kreuzberg, und schon gar kein „Fall“, den sich Drehbuchschreiber Jurek Becker ausgedacht hat.

Was bleibt haften von Liebling Kreuzberg? Antwort: Robert Liebling, gespielt von Manfred Krug, dazu der Sozius Bruno Pelzer und die Sekretariatsdamen vom Kanzleigrill, die den Laden am Laufen halten. Eher nicht das Kreuzberg, und schon gar kein „Fall“, den sich Drehbuchschreiber Jurek Becker ausgedacht hat.

Bei Werner Geismars von seinem Verlag als „Domstadtkrimi“ angepriesenen Romanen, die inzwischen in Serienproduktion gegangen sind und vom Titel her dem Schema „Kölner Irgendwas-das-es-in-Deutschland-ursprünglich-nicht-gab“ folgen („Kölner Samba“, „Kölner Requiem“, „Kölner Blues“), verhält es sich nicht anders. Die rheinische Metropole und ihre Peripherie als Ort(e) der Handlung sind verhältnismäßig austauschbar und im Grunde schnuppe. Das geschilderte Geschehen könnte auch überall sonst im deutschen Sprachraum statthaben; im Fall von „Kölner Blues“, dem dritten Bruno Böllmann-Roman aus der Feder des ehemaligen Bastei-Chefredakteurs und Lektors Geismar, sind Bonn und Overath als Schauplätze absolut kontingent. Auch für das Verbrechen, das verübt wird und dessen Aufklärung Geismar beschreibt, gilt das.

Plotprüfung und Krimierzähltechniktest

Ist also, streng besehen, „Kölner Blues“ überhaupt ein Krimi? Vom Plot her ja, keine Frage. Es geht um Vertuschungen und Verklappungen hochgiftiger Substanzen aus alten Transformatoren. Vor allem aber geht es um diejenigen, die sich an so was nicht die Finger schmutzig, dafür aber einen ordentlichen Reibach machen, und die anderen, die Handlanger mit dem Dreck an den Fingern und den Hautverätzungen überall am Körper. Profitgier im weißen Kragen trifft mit anderen Worten auf lebensbedrohte blue collars. Irgendwann wird der erste Tote aus dem Rhein gefischt und mit der Diagnose Chemikalienvergiftung in die Morgue verfrachtet. Vorher gibt sich einer der Schreibtischtäter-Giftschieber der Hauptfigur Bruno Böllmann als Opfer einer Erpressung zu erkennen und beauftragt den Anwalt, die Geldübergabe an den selbsterklärten Rächer der Verätzten zu übernehmen. Die Handlung schaukelt sich hoch und die Bühne füllt sich mit Böllmanns altem Kindergartenfreund Pepe Rogalzky vom Kölner Kommissariat für Mord- und Gewaltdelikte, mit osteuropäischen Halbstarken, die mehr wissen, als sie zugeben, dazu einem Kölschschnorrer mit beeindruckenden Fähigkeiten am Tontaubengewehr, einer Streifenpolizistin namens Gerda und für alle, die mit Tieren könne, dem cleveren Diensthund Hieronymus. Den Showdown hat es in einer besseren Gegend im Bergischen Land, wo die Zukurzgekommenen den canapésfressenden Umweltsäuen in Nadelstreifen auflauern und sich zum ekligen Schluss flüssiger Sondermüll auf die feine Gesellschaft ergießt.

Für die Krimierzähltechnik gibt es für „Kölner Blues“ allerdings ein bisschen Punktabzug. Krimierzähltechnik, da sei nicht so sehr an die Verrätselungen in diesem klassischen Whodunnit gedacht: die stimmen und lösen sich eine nach der anderen stringent auf. Gemeint ist vielmehr eine andere Kernkompetenz guten Schriftstellerns, die Leserlenkung. Geismar stellt für meinen Geschmack etwas zu hohe Anforderungen an die Aufmerksamkeit und Kombinationsfreude seiner Leserinnen und Leser. Andersrum formuliert, ein weniger hastiger Duktus und mehr Redundanz wäre in denjenigen Handlungssträngen, die direkt mit den Verbrechen und ihrer Aufklärung zu tun haben, mehr gewesen. Ein Appositiönchen hier und ein zusätzlicher Einschub da hätten bei den zahlreichen Figuren, die Geismar auffährt und die bisweilen etwas verwirrend anmoderiert werden, die Gefahr, den Faden zu verlieren, effektiv minimiert.

Barry Newman als Tony Petrocelli

Kölscher Petrocelli

Denn, und damit zu dem, was an seinem dritten Böllmann-Roman so hinreißend ist: Werner Geismar hat eigentlich das richtige Timing drauf und weiß genau, welche Dosis Hinweise nötig sind, um eine Erzählung nach allen Regeln der Kunst zum Zünden zu bringen. Das lässt er deutlich in der Gattung heraus, die „Kölner Blues“ neben dem Krimi auch darstellt: eine umwerfende Anwalts-Sitcom mit Charakteren, die so stark haften bleiben wie das Giftgemansche an den Designerjöppchen der Umweltschweine. Und mit Milieubeobachtungen, die schneidend genau sind wie Messer aus Solingen. Ganz zu schweigen von den Dialogkaskaden, die sich lesen wie die von Blatt zu Blatt herunterpurzelnden Regentropfen aus der Bierwerbung:

„Wissen Sie, wer gestern Abend kurz vor Dienstbeginn bei mir auf dem Revier stand?“, fragte Gerda.

„Lassen Sie mich raten. Pepe Rogalzky?“

„Genau der. Er sagte, er wüsste Bescheid, dass ich mir bei Ihnen den Rausch ausgeschlafen hätte. Wusste er das von Ihnen?“

„Ich bin von Berufs wegen zur Verschwiegenheit verpflichtet“, erwiderte Bruno.

„Aber er ist ihr Freund“, meinte Gerda.

„Das ist karmisch“, meinte Bruno und als er Gerdas fragenden Blick bemerkte, fügte er hinzu: „Wie zum Beispiel, wenn Sie eine Alkoholikerin zur Mutter haben“.

„Meine Mutter hatte kein Alkoholproblem“, sagte Gerda.

„Na, dann halt so, als ob sie einen fremden Hund nach der Beerdigung seines Herrchens mit nach Hause nehmen“, nahm Bruno einen neuen Anlauf.

„Das ist nicht karmisch, das ist tierlieb“, meinte Gerda.

„Dann wird der Grund, warum ich einen Pepe Rogalzky zum Freund habe, wohl Tierliebe sein“. (114 f.)

Pepe Rogalzky hat mit seiner manchmal schnarchnasigen Ermittlungstaktik und dem, was das Rheinland Knüsseligkeit (und der Nichtrheinländer vielleicht dresscode underperformance) nennt, das Zeug zum Kölschen Colombo. Der Fixstern in Geismars Paralleluniversum zum üblichen Krimi ist allerdings Böllmann selbst: eine betont ranzige Anwaltstype, die engagiert auf der Seite der sozial Benachteiligten steht. Was mutatis mutandis heißt, Böllmann ist das Gegenteil der vor lauter Arriviert- und Angepasstsein strunzlangweiligen und schwer adipösen Dr. Renz oder Dr. Franck aus den Fällen für Zwei. Am ehesten erinnert er mit seiner altruistischen Ader, die ihn an den Rand des Ruins treibt, an Tony Petrocelli, den US-Anwalt aus der TV-Serie der 1970er Jahre, den seine Mandanten auch nicht immer bezahlen konnten, weswegen er mit dem Bau seines Hauses mitten in der Wüste Arizonas nicht wirklich weiterkam.

Pepe Rogalzky hat mit seiner manchmal schnarchnasigen Ermittlungstaktik und dem, was das Rheinland Knüsseligkeit (und der Nichtrheinländer vielleicht dresscode underperformance) nennt, das Zeug zum Kölschen Colombo. Der Fixstern in Geismars Paralleluniversum zum üblichen Krimi ist allerdings Böllmann selbst: eine betont ranzige Anwaltstype, die engagiert auf der Seite der sozial Benachteiligten steht. Was mutatis mutandis heißt, Böllmann ist das Gegenteil der vor lauter Arriviert- und Angepasstsein strunzlangweiligen und schwer adipösen Dr. Renz oder Dr. Franck aus den Fällen für Zwei. Am ehesten erinnert er mit seiner altruistischen Ader, die ihn an den Rand des Ruins treibt, an Tony Petrocelli, den US-Anwalt aus der TV-Serie der 1970er Jahre, den seine Mandanten auch nicht immer bezahlen konnten, weswegen er mit dem Bau seines Hauses mitten in der Wüste Arizonas nicht wirklich weiterkam.

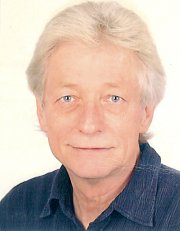

Werner Geismar

Vor allem Bruno Böllmann, der Kölsche Petrocelli mit dem sagenhaften italienischen Vornamen, ist es wert, diesen Geismar-Krimi wertzuschätzen und lobhudelnd dem geneigten CrimeMag-Freund und der Freundin ans Herz zu legen. Daneben, ich bin mir allerdings nicht sicher, verbirgt sich oberhalb der reinen Figurenebene vielleicht eine kleine Tragödie hinter einem weiteren Klienten Böllmanns …

Zum Ende hin kontaktiert ein Schriftsteller namens Ramsieg den Anwalt und bittet um Durchsicht eines Verlagsvertrags. Ramsieg (die anagrammatische Verdrehung bleibt kaum unbemerkt: Ramsieg = Geismar) hatte das Pech, einem Verlag sein Krimimanuskript einzureichen, der danach Insolvenz angemeldet hat. Was nun aus dem Roman werde, will Ramsieg wissen, der natürlich von Gerechtigkeit handelt: einer Regulierungsform menschlichen Miteinanders, die sich ironischerweise in diesem Fall genausowenig Raum verschafft wie die verdiente Anerkennung der Autorenleistung durch renommierte Verlage und ambitioniert-fehlgeleitete Lektoren:

Dann ist der Lektor des Verlags in Rente gegangen. Als ich bei dem neuen Lektor mein nächstes Manuskript einreichte, ließ er ein halbes Jahr verstreichen. Dann schickte er mir eine E-Mail. Darin stand, so wie mein ihm vorliegendes Manuskript könne man heutzutage keine Kriminalromane mehr schreiben. In meinem Manuskript kämen ihm zu viele Zweizimmerwohnungen und kein einziges Loft vor, kein einziges nachts beleuchtetes Großraumaquarium, keine einziges Gespräch über Buddhismus, was heutzutage zu jedem guten Krimi gehöre, stattdessen eine Szene in einem katholischen Beichtstuhl. Ich solle mir mal einen modernen Tatort-Krimi im Fernsehen anschauen“ (186).

Hoffentlich verschafft es dem Cameo-Auftritt Geismars ein wenig von der Gerechtigkeit, über die das Manuskript seines fiktionalen Alter Ego handelt, wenn hier empfohlen wird, den „Kölner Blues“ jedem, aber auch wirklich jedem modernen Tatort vorzuziehen. Selbst dem aus Münster.

Bruno Arich-Gerz

Werner Geismar: Kölner Blues. Roman. Remscheid: Gardez! Verlag 2012. 256 Seiten. 9,90 Euro. Verlagsinformationen zum Buch. Köln-Foto: Raimond Spekking/CC-BY-SA-3.0. Autorenfoto: Schenk Verlag

Bruno Arich-Gerz hat Anglistik/Amerikanistik studiert und über Thomas Pynchon promoviert.