Die Debatte geht weiter – Print, Netz, Papier, Digital, Amateure, Profis, Pöbler und Demokratie … ganze Cluster von Aspekten. Zoë Beck differenziert wieder:

Orientierungslos im Shitstorm

Orientierungslos im Shitstorm

Bettina Wulff – das ist die Ex-Bundespräsidentengattin, die von dem stressigen Amt ihres Mannes einst Hautirritationen bekam – geht in die Offensive, um sich gegen Internetgerüchte zu wehren. Mehrere Printmedien drucken Interviews mit ihr und nehmen sie auf die Titelseite. Wie praktisch, dass auch gerade ein gedrucktes Buch mit ihrer Autobiografie erschienen ist. Die Welt soll die Wahrheit über sie erfahren. Denn wahr ist heute wie gestern vor allem, was nach Druckerschwärze riecht. Folglich erfährt die Welt die Wahrheit am besten, wenn sie gedruckt ist. Gedruckt wiegt sie mehr als im Internet – Guttenplag, Wikileaks und Co. zum Trotz.

Print hat recht, Internet ist Pöbel

Print hat recht, Internet ist Pöbel

Ähnliches erklärte offenbar auch Richard David Precht – kameratauglicher Bestseller-Philosoph – vor wenigen Tagen auf der Grossotagung. Hier wird er von Judith Pfannenmüller zitiert und zusammengefasst. Unterm Strich: Print hat recht, Internet ist Pöbel. Woher diese Erkenntnis rührt, verschweigt der Artikel. Gibt es einen digitalen Imperativ? Wird nur gedacht, wo Papier raschelt?

Möglicherweise ist Julia Schramms Buchveröffentlichung auch vor diesem Hintergrund zu bewerten, warum sonst sollte sie ihre 200 Seiten für 16,99 zwischen zwei Hardcoverdeckel drucken lassen? Digital ist nicht genug. Es muss aufs Papier zur eigenen Orientierung und Relevanzbestätigung: Ja, ich bin – um es mit Precht zu sagen – systemrelevant.

Noch ein Beispiel, eins von diesen unzähligen, zu denen auch jeder einzelne gehört, der Geld dafür gezahlt hat, um sein Buch, sein Gedicht, seine Essaysammlung gedruckt zu sehen. Auf einer Versammlung von Schriftstellern (Hobbyautoren wie Profis) stellte jemand den Antrag, auch eBook-Autoren in den erlesenen Kreis aufzunehmen. Der Antrag wurde vertagt, weil man sich nicht einigen konnte. Zu viele der Abstimmungsberechtigten waren der Meinung, einzig das gedruckte Wort zähle.

Denn „die da im Internet“ sind nur welche, die es nicht geschafft haben, gedruckt zu werden. Journalisten, Autoren, Kritiker. Zu viele Selbsternannte. Möchtegerns. Selbstdarsteller. Die Qualitätskontrolle fehlt, jeder darf, kann, macht.

Okay, es lektoriert niemand, wenn jemand bloggt. Es schaut keiner drauf, um zu straffen, zu korrigieren, zu ordnen, um den Text lesbarer zu machen. Aber, um mit den Print-Verfechtern zu sprechen, zählt letztlich der Inhalt – und genau das ist doch das Gute – dass online jeder darf, kann, macht.

Orientierungswissen, vorformuliert?

Und Print? Prechts zitierte Aussage von der Aufgabe der Zeitungen, „ideologisch nicht vorformatiertes Orientierungswissen bereitzustellen“ wirkt angesichts der Vielfalt am Kiosk im besten Fall naiv. Welche Zeitung bietet denn dieses nicht vorformatierte Wissen am besten? Die Bild? Die Bunte? Die Bravo? Ist nicht vorformatiertes Orientierungswissen überhaupt möglich? Wir leben in einer Gesellschaft, die von verschiedenen politischen Sichtweisen und Interessenlagen bestimmt ist. Die Zeitungen positionieren sich entsprechend, dazu noch zielgruppengerecht. FAZ vs. taz, da soll es keine ideologischen Vorformatierungen geben?

Allein die Auswahl der Themen und deren Präsentation (das, was Precht „Öffentlichkeit über relevante Themen herstellen“ nennt) ist ideologisch beeinflusst. Wie auch die Entscheidung, was auf Seite 1 landet, was überhaupt den Sprung in die nach Seitenzahlen begrenzten Ausgaben schafft. Themen, die in den gedruckten Seiten drin sind, sind relevant und damit – zumindest bis zur nächsten Ausgabe – unsterblich.

Im Internet hingegen gibt es nicht mal eine Längenbegrenzung der Beiträge. Es muss keine Auflage erreicht werden. Keine Themenauswahl, keine Beschränkung. Wie kann da Print wahrer, objektiver sein als Online-Beiträge?

Und wieso wird von Seiten der Printleser oft gefordert, es sei grundsätzlich nötig, jemanden in der Redaktion zu haben, der ihnen eine mundgerechte Orientierungshilfe in Form einer Themenvorauswahl gibt? Lesen macht doch klug.

Der unmündige Leser

Der unmündige Leser

Wie unmündig sind dann im Umkehrschluss Leser, besonders Zeitungsleser? Und wie kann Print gleich Print sein, bei der Bandbreite von SZ bis Bild, von Spiegel bis Gala? Wie orientiert sich da der Printleser? Bei seinen Freunden? Oder vielleicht im Internet, um zu googlen, welches Printmedium seinen ideologischen Ansichten entspricht? Katze -> Schwanz. Nein, irgendwie geht das nicht auf.

Natürlich müssen Inhalte im Internet erst selbst sortiert werden. Um zu finden, was einen interessiert, was man selbst als relevant ansieht; um auszusortieren, was Blödsinn ist, und so weiter.

Gerade hier können die sozialen Netzwerke eine gewisse Orientierungshilfe bieten. Wurde bis Ende des letzten Jahrzehnts noch nach Inhalten aufwendig gesucht, kommen sie mit Facebook, Twitter und Co. direkt zu mir: Meine Kontakte teilen für sie relevante Inhalte, die wiederum bei mir ankommen und dort je nach Inhalt weiterverbreitet werden. Dadurch angestoßen, gehe ich selbst auf die Suche nach weiteren Informationen.

Je nachdem, wie groß die Bandbreite der Menschen in der eigenen Freundesliste bei Facebook ist oder wem man auf Twitter folgt, bemisst sich die Wahrscheinlichkeit, wie viel Wichtiges oder Relevanteseinem entgeht, wobei jeder für sich bestimmt, was ihm wichtig und relevant erscheint. Hat man ausschließlich Menschen mit denselben Interessen, oder lässt man die Kontroverse zu? Macht man jeden Shitstorm empört mit oder schaut man sich auch andere Meinungen zum Thema an?

Der mündige Bürger hat diese Wahl. Im Netz wie auch am Zeitungskiosk. Man trifft Entscheidungen. Darunter auch die Entscheidung, wie viel Meinung man sich abnehmen lassen will. Wem man die Orientierungshoheit überlässt.

Man pöbelt halt …

Aber wie ist es mit dem immer wieder auftauchenden Argument, das Internet lasse viele – anonyme – Pöbler zu? Natürlich lässt es das! Und ja, es ist ärgerlich, dass sich diese Menschen der Verantwortung nicht bewusst sind, die jeder hat, sobald er sich öffentlich äußert. Einfach mal beleidigen, hassen, spucken – muss das sein? Nun, selbst diese impulshaften oder manchmal einfach nur reflexartigen Absonderungen sind letztlich ein Spiegel dessen, was sich Menschen, die in einer Demokratie leben und versuchen, diese zu nutzen, so alles denken. Nicht schön? Aber Realität. Viel Dummheit? Ja nun.

Länger über ein Thema nachdenken hilft auch nicht immer, was die nicht kleine Anzahl an Nörgel- und Hassblogs zeigt. Da wird beleidigt, gehasst, gespuckt. Da sind Impuls und Reflex in einer Endlosschleife. Soll man diesen Menschen die Plattform, sich zu äußern, nehmen? Wozu? Wer nörgeln will, der tut es. Im Internet, beim Einkaufen, im Treppenhaus. Niemand muss lesen, was sie im Internet verbreiten. Und wenn sie jemandem schaden wollen, tun sie es so oder so. Beim Print gibt es sie doch auch. Ich denke an den klassischen Leserbrief – übrigens verbunden mit der Hoffnung, man würde sich in wenigen Tagen gedruckt wiederfinden, wieder der Wunsch nach Öffentlichkeit und vor allem Anerkennung durch Drucklegung.

Als ich einmal einen Artikel für das ZEIT Magazin geschrieben hatte – nicht online, nur Print – bekam ich Leserbriefe, in denen man deutlich und ausführlich mich hasste. Wohl gesetzt und gerne eingeleitet mit Formulierungen wie: „Sehr geehrte ZEIT Redaktion, bitte drucken Sie folgenden Brief in der nächsten Ausgabe ab.“ Manche Briefe begannen auch mit „Liebe Kollegen, bitte drucken Sie etc.“. Da will niemand in Dialog mit mir treten. Da will sich jemand in der Zeitung lesen. Da ist jemand Kollege der ZEIT-Redakteure, weil, man schreibt ja.

Kulturgut Buch

Kulturgut Buch

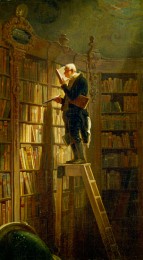

Wenn Print nun nicht unbedingt ideologiefrei und wahr ist, so scheint es doch in der Wahrnehmung vieler Menschen immer noch relevanter als alles, was durch das Netz schwirrt. Einzig dadurch lässt sich nach wie vor die Aura Buch, das Kulturgut Buch erklären. Was gedruckt wird, wird zuvor überprüft von kundigen Menschen, von Entscheidern. Aber ist das wirklich noch so, falls es jemals so war? Gehören die Entscheider nicht mindestens ebenso überprüft? Werden nicht qualitativ hochwertige Texte abgelehnt, weil sie nicht ins Konzept passen/die Investoren verärgern könnten/irgendwas ist ja immer? Werden nicht schlechte Texte gedruckt, weil sie thematisch gerade im Trend liegen/die Autorin die Tochter von jemand Wichtigem ist/keiner kapiert, dass der Text schlecht ist? Gehen wir weg vom gedruckten Journalismus, hin zur gedruckten Fiktion. Wurde da nicht in den letzten Jahren von jemand ganz anderem diktiert, was gedruckt wird und was nicht, nämlich von den Filialisten, die gerne mehr von diesem und jenem für ihre Aktionstische hätten, und bitte nichts, von dem man nicht genau sagen kann, in welches Regal es gehört? Davon haben viele von uns profitiert. Viele sind einfach hinten runtergefallen. (Kafka wäre heute direkt ins e-Book gegangen, da hätte doch keiner gewusst, wo man den einsortieren kann, mal abgesehen von allem anderen.)

Mit Orientierungshilfe hat das nichts zu tun. Mit Qualitätssicherung schon gar nicht. Auf den größten Stapeln liegen nicht die besten Bücher. Wer entscheidet jetzt, was ein gutes Buch ist und was nicht? Diejenigen, die die Vorauswahl treffen? Oder diejenigen, die kaufen und später – im Netz – beurteilen? Tun sie dies mündig und klug? Wie auch immer, sie tun es. Und da ist wieder die Katze und ihr Schwanz, in den sie beißt, denn kaufen und beurteilen können diese Menschen auch nur, was ihnen angeboten wird, und durch diese Vorauswahl-Öse sind viele nicht gekommen. Aus Gründen, die nichts mehr nur mit Qualität zu tun haben.

Intelligente Blogs

Intelligente Blogs

Als selbstbestimmt lesender Mensch klickt man sich – im Internet – durch die e-Book- oder auch physisch verfügbare Auswahl in der Hoffnung, etwas abseits des Mainstreams zu finden, weil die tortenhaft präsentierte Auswahl nicht mit dem eigenen Empfinden übereinstimmt. Und wenn sich da nichts findet, geht man zu intelligenten Blogs oder fräst sich durch Foren. Spricht das nicht unbedingt für das Internet als demokratischen Ort? An dem sich jeder sein Plätzchen suchen kann? Sich orientiert dank anderer Menschen, die ähnliche, nicht „von oben“ gesteuerte Interessen haben?

Was zählt, ist, was wir draus machen. Das Internet gibt jedem von uns die Möglichkeit, aktiv mitzugestalten. Ins Netz kann ich Artikel von beliebiger Länge stellen, ich kann sie sprachlich gestalten, wie ich gerade lustig bin. Das gilt nicht zuletzt auch für die literarischen Texte. Wer würde eine 100 Seiten-Erzählung drucken, lupenreines Genre hin oder her? Oder Gedichte, puh, wozu abdrucken lassen? Im Netz findet man schneller und besser Leser, und Geld hätte man sowieso nicht damit verdient.

Geld

Geld

Oh, das Geld – das ist wohl, wenn wir ehrlich sind, der wichtigste Grund, warum das eine als relevant gilt, das andere nicht. Gedrucktes wird bezahlt. Da gibt es einen Geldkreislauf. Der Autor/Journalist bekommt Geld vom Verlag, der Verlag Geld vom Endverbraucher. Was nichts kostet, ist nichts wert. Ist es das? Aber da tappt man doch gleich in die nächste Falle: Wer zahlt, hat recht. Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Bezahlte Arbeit ist garantiert nicht ideologiefrei oder objektiv. Unbezahlte Arbeit ist idealistisch? Oder einfach nur dumm? Und warum hat sich flattr eigentlich nicht durchgesetzt?

Wir brauchen das Internet, wenn wir nicht wollen, dass uns vermeintlich relevante Themen diktiert werden und die anderen unter den Tisch fallen. Und wir brauchen die Freiheiten der digitalen Medien, um wieder mehr Vielfalt in die Literatur zu bekommen. Im Informationsbereich können die Printmedien mit der Schnelligkeit des Netzes nicht mithalten, aber was die Experimentierfreude angeht, da ließe sich doch wieder was machen. Man müsste sich nur eben auch an der Freiheit, die das Netz gibt und fordert und abverlangt, orientieren und mehr wagen. Wenn die Verlage weiterhin an ihren starren Programmplänen, langen Vorlaufzeiten und festgefahrenen Denkweisen festhalten, werden sie, anstatt von den neuen Möglichkeiten zu profitieren, stetig an Boden verlieren. Unter den aktuellen Umständen zu sagen, das Gedruckte sei per se wertiger als das, was im Internet stattfindet, ist absurd.

(Danke an Albrecht Mangler.)

Zoë Beck