Fetisch, Rendite-Objekt oder Kunstwerk?

Ein großer Bildband über die Kultmarke Ferrari treibt die Marken-Verehrung auf die Spitze: Der Taschen-Verlag hat eine handgefertigte, ledergebundene Collector’s Edition in einer preziösen Präsentationsbox aus Aluminium fabriziert, die einem Ferrari-V12-Motor nachempfunden wurde – für schlappe 5.000 Euro. Signiert von Piero Ferrari, limitiert auf 1947 Exemplare – ein Hinweis auf 1947, das Gründungsjahr der mythischen Autoschmiede. Für uns ein Anlaß zu einem kleinen Exkurs über Kult, Kohle, Design, die Ästhetik der Geschwindigkeit (hach, Lektüre, die einen auf 250 bringt) und und automobile Kunst. – Von Peter Münder, mit Ergänzungen von Alf Mayer.

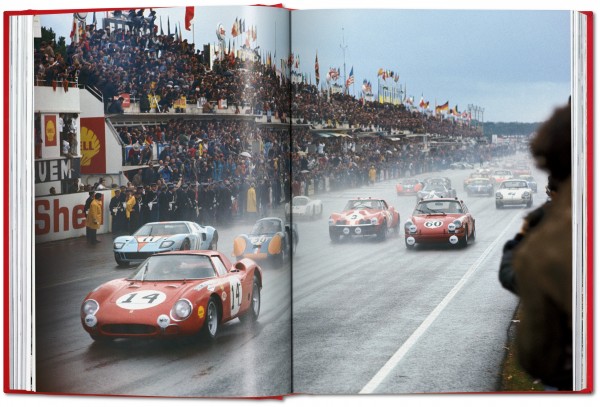

Kult ist kostspielig: Im letzten Jahr wurden auf der amerikanischen Gooding-Auktion in Pebble Beach für einen Ferrari 275 GTB/C noch 12,3 Millionen Euro erzielt, in diesem Sommer stiegen die Gebote für ein ähnliches Exemplar zwar bis auf 9,7 Millionen Euro, doch das war dem Verkäufer zu wenig – es gab keinen Zuschlag. Andere fünfzig Jahre alte 250 GT Tour de France gingen immerhin noch für 5,6 Millionen und ein 500 Mondial Serie II von 1955 für 4,3 Millionen Euro weg. Aber geht es bei der Wertschätzung einer Marke nur um das Geld? Wenn die Marke zum Mythos wird, dann ist dafür der globale Nimbus ein Indiz: die Inbrunst, mit der italienische Rennsport-Fans einen Sieg des Ferrari- Piloten Vettel feiern, die Andacht, die Besucher des Ferrari-Museums in Maranello angesichts der rasanten Renner an den Tag legen. Und eifrig Käppis, Schlüsselanhänger und anderen Schnickschnack kaufen, solange nur der springende Rappe darauf abgebildet ist.

Piloten Vettel feiern, die Andacht, die Besucher des Ferrari-Museums in Maranello angesichts der rasanten Renner an den Tag legen. Und eifrig Käppis, Schlüsselanhänger und anderen Schnickschnack kaufen, solange nur der springende Rappe darauf abgebildet ist.

Andererseits quetschen Ferraris gewiefte Marketing-Chefs aus diesem weltweiten Bekanntheitsgrad mit Wonne ihre hübschen Rendite-Margen: In der Ferrari World Abu Dhabi hat man um die Marke Ferrari mit Achterbahn und zirkusartigen Performances eine Art Disney World gestrickt, zu der dann auch Shops gehören, in denen Klamotten oder Kinderspielzeug mit dem springenden Rappen auf gelbem Pferd verkauft werden. Auch im chinesischen Ferrari Owners Club in Shanghai werden rote Ferrari-Damen-Lederjacken mit dem Pferde-Emblem (für umgerechnet 170 englische Pfund) verkauft. Der Club mit 35 Mitgliedern besteht seit zehn Jahren. Das sind aber nur merkantile Aspekte. Zum Mythos – man denke etwa an die legendären Bugatti 35 B-Rennwagen, den Flügeltüren-Mercedes 300 SL, an den Porsche 356, den 550 Spyder oder den Le Mans-Triumphator 917 (18 Siege) – gehört natürlich die Historie: Persönlichkeiten wie Enzo Ferrari oder Ferdinand Porsche, die eine Marke prägten, die legendären Rennsiege und die todesmutigen Fahrer, von denen ja einige auf der Strecke blieben und als heldenhafte Figuren immer noch verehrt werden: Graf Trips, Ayrton Senna und andere. Friede ihrem Tacho.

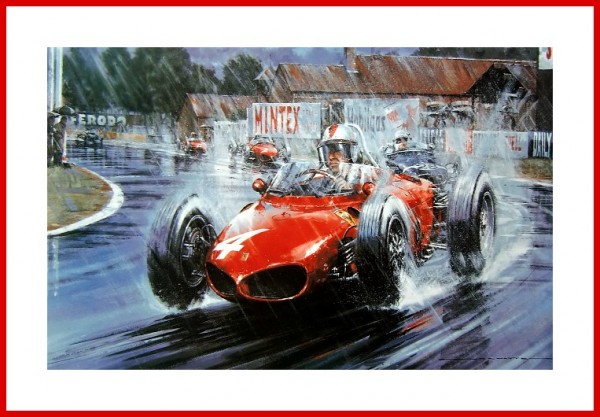

Wolfgang Graf Berghe von Trips bei seinem zweiten und letzten Formel 1 Sieg im Ferrari Dino 156 im britischen Grand Prix in Aintree 1961. (Quelle: www.motorsport-and-more.com)

Ars maxima, velocitas mirabilis: der V12-Mythos

Die Power der V12-Modelle wird natürlich immer noch verklärt: So erreichte etwa der Testarossa ( 4,9 Liter Hubraum, 390 PS, Bauzeit 1984-91, gebaute 7177 Exemplare) damals schon 291 km/h. Und der von 1968-73 gebaute 12 Zylinder 365 GTB/4 (4,3 Liter Hubraum, 352 PS) hatte eine Vmax von 274 km/h. Über den Verbrauch von rund 25 Liter/100 km/h hüllen wir lieber den Mantel des Schweigens. Doch diese gigantischen Speed-Werte sind ja sowieso eher abstrakte Zahlen. Die Faszination Ferrari ist vor allem eine ästhetische. Für nicht wenige Fans war so ein schöner und schneller Bolide aus Maranello immer schon libidinös besetzt. So berichtete das Oldtimer Magazin „Octane“, dass der Schauspieler Peter Sellers seinen V12-„Superfast“ (Baujahr 1965, 5 Liter Hubraum, 400 PS, Vmax 274 km/h) mit diesen betörenden, von Pininfarina gestylten fließenden Formen viel besser behandelte als Britt Ekland, seine damalige Ehefrau: „Seine Liebe zu Autos übertraf alles“, berichtete „Octane“, und sei es nur, „weil sie ihm nie ein Messer in den Rücken rammten.“

Sellers hatte über hundert Autos in seiner Sammlung, von denen er die meisten ziemlich schnell wieder verkaufte und durch neue Exoten ersetzte – nur den „Superfast“ behielt er länger. Für den Auto-Erotiker waren rasante Sportwagen wohl tatsächlich rollende Potenz-Symbole.

Sellers hatte über hundert Autos in seiner Sammlung, von denen er die meisten ziemlich schnell wieder verkaufte und durch neue Exoten ersetzte – nur den „Superfast“ behielt er länger. Für den Auto-Erotiker waren rasante Sportwagen wohl tatsächlich rollende Potenz-Symbole.

Noch ein Wort zum Speed und zu Marinettis Futuristischem Manifest von 1909, einer fulminanten Verklärung der Geschwindigkeit, die er als geradezu religiöse Größe anbetete. Er glorifizierte Rennautos, sie waren für ihn ästhetisch anspruchsvoller und beglückendere Kunstwerke als selbst die Nike von Samothrake. Die absolut groteske Überhöhung fällt dann allerdings als lächerliche Farce in sich zusammen, wenn er in seiner prophetischen Vision begeistert behauptet: „Die Zeit wird kommen, da sich die toten Hunde auf den Straßen unter heißgelaufenen Autoreifen wie Hemdkragen unter dem Bügeleisen biegen.“ Was hätte Marinetti heute wohl über einen Bugatti Veyron (über 1000 PS) gedichtet, dessen Topspeed bei über 400 km/h liegt ? Hätte er sich in seiner Einschätzung des tempodromen Zeitalters vielleicht doch bestätigt gesehen?

Enzo und die Ferrari-Idee

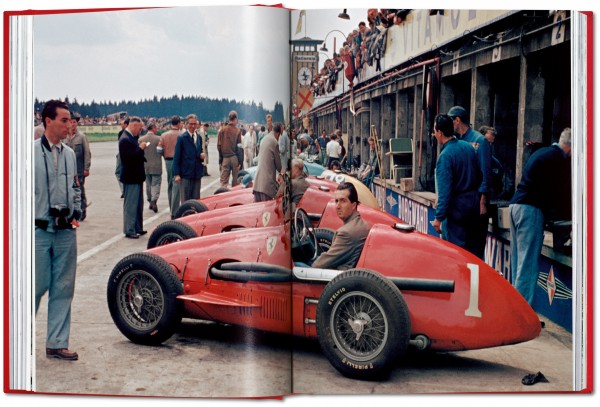

Im Taschen-Bildband (den ich leider nur online durchblättern konnte) gibt es zwar nur recht lapidare Begleittexte, dafür aber viele prächtige Bilder, die das Charisma des autokratischen Firmengründers Enzo Ferrari (1898-1988) und die Entwicklungsgeschichte seines 1929 gegründeten Rennstalls „Scuderia Ferrari“ zum Auto-Hersteller Ferrari erahnen lassen. Enzo hatte als Zehnjähriger sein erstes Autorennen besucht und war sofort zum Petrolhead mutiert. Er begann seine Karriere als Rennfahrer bei Alfa Romeo, fuhr insgesamt 47 Rennen für Alfa, holte über ein Dutzend Siege und war damals erfolgreichster italienischer Rennfahrer. Das berühmte Photo des strahlenden 22jährigen Enzo am Steuer seines Alfa nach dem Sieg beim Bobbio-Penice-Rennen 1931 ist vielleicht das schönste: Der beglückte Sieger blickt hinter dem riesigen Lenkrad entspannt in die Kamera und hat vor sich das wunderbare Panorama einer Kühlerhaube, die ungefähr so lang ist wie die Startbahn West des Frankfurter Flughafens. Die harmonische Symbiose von Mensch und Maschine kann man kaum eindrucksvoller illustrieren als mit diesem Bild.

Ab 1950, beim GP von Monaco, nahm Ferrari bei Formel1-Rennen teil und ist inzwischen zum erfolgreichsten F1-Konstrukteur avanciert. Diese Renngeschichte, die entscheidend zum Mythos Ferrari beigetragen hat, wird im Band natürlich ausführlich dokumentiert.

Skulptur in Bewegung

Skulptur in Bewegung

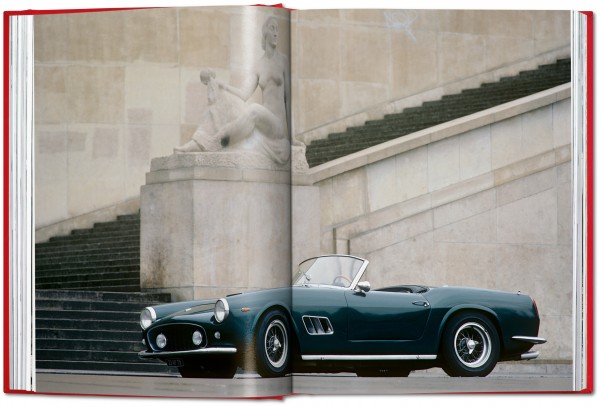

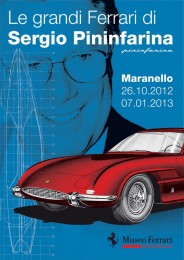

Interessanter und konfliktreicher verlief allerdings die Entwicklung der Sportwagen und die Zusammenarbeit des „Drachen“, wie man den Firmenchef intern nannte, mit dem Star-Designer Battista Pininfarina. Er war keineswegs immer der Meinung, dass die Devise „Form Follows Function“ ein in Stein gemeißeltes Gesetz war und setzte sich oft über diese Maxime hinweg, auch wenn er die Weiterentwicklung technischer Möglichkeiten als Selbstverständlichkeit ansah. Gelassen reagierte er auch auf die Entwicklung von Mittel- oder Heckmotor-Konzepten und er war sogar begeistert, als kleinere Sechszylinder-Varianten gebaut wurden. Statt der Unterordung des Styling unter die Funktion bestand für ihn „Lídea Ferrari“ in einer kreativen Zusammenarbeit. Sein ebenfalls für Ferrari tätiger Designer Sohn Sergio (1926-2012) bewunderte vor allem den Dino-Berlinetta (V6-Zylinder, Mittelmotor) von 1965 und schwärmte: „Der Dino wurde zum Inbegriff des Autos überhaupt, denn er beeinflusste nachhaltig das Design aller späteren Sportwagen. Der Dino ist und bleibt der der bedeutendste von Pininfarina gestylte Wagen, wie der Cisitalia, das einzige ständig im Museum of Modern Art in New York als Beispiel für die ‚Skulptur in Bewegung‘ ausgestellte Auto, das der ganze Stolz meines Vaters war.“

Ja, die faszinierende Ferrari-Ästhetik ist sicher das Momentum, das aus einem Automobil eine „Skulptur in Bewegung“ werden lässt. Daran lässt dieser Bildband keine Zweifel. Hoffen wir nur, dass Ferrari bei der Anpassung an den plumpen Plutokratengeschmack in China, Rußland oder Amerika sich nicht allzu sehr anbiedert. Oder wie das Auto-Magazin „Top Gear“ meinte: „The biggest problem is whether the burgeoning generation of rich young cretins will finally screw it up.“

Peter Münder

Pino Allievi: Ferrari. Collector’s Edition, limitierte Auflage (Nr. 251–1.947), jeweils signiert von Piero Ferrari, umschlossen von einer von Marc Newson entworfenen Präsentationsbox aus Aluminium. Verlag Benedikt Taschen, Köln 2018. Ledereinband, 32,4 cm × 43,2 cm, 480 Seiten, 5.000 Euro.

Pino Allievi: Ferrari. Collector’s Edition, limitierte Auflage (Nr. 251–1.947), jeweils signiert von Piero Ferrari, umschlossen von einer von Marc Newson entworfenen Präsentationsbox aus Aluminium. Verlag Benedikt Taschen, Köln 2018. Ledereinband, 32,4 cm × 43,2 cm, 480 Seiten, 5.000 Euro.

Art Edition (Nr. 1–250), mit einem Buchständer von Marc Newson, signiert von Piero Ferrari, Sergio Marchionne und John Elkann kostet 25.000 Euro. Verlagsinformationen hier.

Aficinautos und andere Helden

Ferrari-Splitter von Alf Mayer

„Fährt eine Frau Ferrari… das klingt wie der Anfang eines blöden Witzes. Dabei ist die Sache total ernst. Unsere Autorin ist Probe gefahren und hat bei 250 km/h nachgedacht – über die Macht, die auf der Straße liegt…“ Das Magazin der „Süddeutschen Zeitung“ eröffnete mit diesem Vorspann unlängst (Heft 36/2018) einen Artikel. Überschrift: „Testfahrt mit 670 PS“, Autorin: Lara Fritzsche.

Tatsächlich sind es eher die Fritzchens als die Laras, die Ferrari fahren. Frauenquote unterirdisch. 93 Prozent der Ferrari-Halter sind männlich. „Frauen fahren dieses Auto nicht, deswegen gibt es auch keine Sprache für die Handhabung eines Ferraris durch eine Frau. Frauen fahren stattdessen Peugeot, Fiat und Citroën, das sagt die Statistik. Kleinwagen müssen nicht gezähmt werden“, schreibt Lara Fritzsche.

Gut, dass es da die Bond-Girls gibt. Als Pierce Brosnan seinen Vorgänger Timothy Dalton ablöste, in „GoldenEye“ (1995), machte er sein Entree in einem Aston Martin DB5 und lieferte sich ein Duell mit dem feuerroten Ferrari 355 GTS seiner Gegenspielerin Xenia Onatopp (gespielt von der Niederländerin Famke Janssen), hatte dabei alle Hände voll zu tun. In der Wirklichkeit würde der Aston Martin jedoch weit abgehängt.

In „Die Another Day – Stirb an einem anderen Tag“ (2002), dem 20. Bond-Film, taucht am Anfang ein gelber Ferrari F355 auf, im Hauptquartier des Bösewichts Zao. Gegen Ende des Films fällt der Bolide dann aus der Frachtluke eines Flugzeugs.

Kauf dir wenigstens ne Vespa

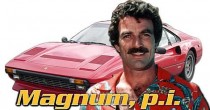

Für Tom Selleck musste sein roter Ferrari 308 GTS Quattrovalvo speziell angepasst werden, damit der 1,92-Mann einigermaßen richtig saß und von 1980 bis 1988 in 162 Episoden der Fernsehserie „Magnum P.I.“ herumkurven konnte.

Nur eine kleine Rolle spielte ein Ferrari in der italienische Komödie „Il Tigre“ von 1967 (Regie von Dino Risi). Vittorio Gassman kutschiert Ann-Margret und Eleanor Parker durch die Gegend. Der englische Verleihtitel war The Tiger and the Pussycat, die Franzosen machten daraus „L’Homme à la Ferrari“, einer der ganz wenigen Fälle, dass eine Automarke es in einen Filmtitel schaffte.

Nur eine kleine Rolle spielte ein Ferrari in der italienische Komödie „Il Tigre“ von 1967 (Regie von Dino Risi). Vittorio Gassman kutschiert Ann-Margret und Eleanor Parker durch die Gegend. Der englische Verleihtitel war The Tiger and the Pussycat, die Franzosen machten daraus „L’Homme à la Ferrari“, einer der ganz wenigen Fälle, dass eine Automarke es in einen Filmtitel schaffte.

In Dino Risis ausgesprochenem Autofilm jedoch, künstlerisch sein bestes Werk, kam ein Ferrari nicht vor, die Hauptrolle spielte ein Lancia Aurelia Sport als Symbol für Aufstieg, Macht und Kraft, der auch älteren Herren erlaubt, sich jünger zu geben als  sie sind. „Verliebt in scharfe Kurven“ – im Original „Il sorpasso„, Das Überholen – war eine der ersten Filmkomödien, die sich mit dem gesellschaftlichen Wandel beschäftigte, den das Wirtschaftswunder in Italien ausgelöst hatte. Das Automobil ist davon Ausdruck. Anfangs der 1960er Jahre hatte Italien das längste Autobahnnetz Europas. Einmal überholt der Hauptdarsteller einen Radfahrer und ruft ihm zu, sich doch eine Vespa zu kaufen, die Entwicklung der Mobilität vom Fahrrad über den Roller und den Fiat 500 bis zum Sportwagen bildet sich in einer Szene ab.

sie sind. „Verliebt in scharfe Kurven“ – im Original „Il sorpasso„, Das Überholen – war eine der ersten Filmkomödien, die sich mit dem gesellschaftlichen Wandel beschäftigte, den das Wirtschaftswunder in Italien ausgelöst hatte. Das Automobil ist davon Ausdruck. Anfangs der 1960er Jahre hatte Italien das längste Autobahnnetz Europas. Einmal überholt der Hauptdarsteller einen Radfahrer und ruft ihm zu, sich doch eine Vespa zu kaufen, die Entwicklung der Mobilität vom Fahrrad über den Roller und den Fiat 500 bis zum Sportwagen bildet sich in einer Szene ab.

In den frühen Folgen von „Miami Vice“ fährt Sonny Crockett einen schwarzen 1972er Ferrari 365 GTS/4 Daytona, auch als Ferrari Daytona Spyder bekannt. Bis der Wagen in der Folge „When Irish Eyes Are Crying“ mit einer Stinger-Rakete in die Luft gejagt wird. Das Auto war ein klassisches Undercover-Fahrzeug, ein beschlagnahmtes Gangsterauto, sogar schon mit einem Autotelefon ausgestattet, was damals 1983 noch etwas sehr Besonderes war. Als Ersatz bekam Crockett dann einen schneeweißen Testarossa.

In Wirklichkeit freilich waren die „Ferraris“ der ersten beiden Staffeln verkleidete Corvettes mit Fiberglasaufbau, ausgeführt von der Karosseriefirma McBurnie Coachcraft. Sogar die Motorgeräusche wurden „gedubbed“, auf der Tonspur gegen echtes Ferrari-Geröhr ausgetauscht. Ein realer Ferrari, der einem gewissen Dr. Roger Sherman aus Coconut Grove, Florida, gehörte, wurde nur für „Schönheitsaufnahmen“ verwendet. Wenn er sich bewegte/ zu bewegen schien, stand er in Wirklichkeit auf einem Flachbett-Transporter. „Why beat a real Ferrari to death with power slides and 180s or mar its flawless skin with camera mounts for tight driver’s shots when a stand-in stunt car could do the job quite nicely?“ meinte dazu Carl Roberts, der Fahrzeugmeister der Serie.

Für den weißen Testarossa mit dem Nummernschild AIF00M ließ Roberts einen 1972er De Tomaso Pantera umbauen. Als Ferrari mitbekam, dass McBurnie Coachcraft ein florierendes Geschäft mit Replikas entwickelte, reichte man Klage ein. Niemand wollte wirklich vor Gericht. Die Filmproduktion „akzeptierte“ zwei kostenlos gelieferte 1986er Testarossas, im Gegenzug wurden die Nachbauten vernichtet.

Bekenntnisse eines Ferrarifahrers

Mit Film hat(te) auch jener Ferrari-Fahrer zu tun, der mir für diesen Text freimütig Auskunft über seine Passion gibt.

1954 hatte sein Vater ein Auto, da war er vier – und stolz darauf, solch einen Vater zu haben. Mit fünf sagte er: Ich will einen Porsche.

Sein Vater fuhr VW Käfer. Immerhin den schon mit der durchgehenden Heckscheibe.

Autos wurden sein Leben. Nein: sein Vergnügen. Heute fährt er Jaguar. Aber eine Zeitlang musste es Ferrari sein.

Er war damals Chef einer Filmfirma. Kollegen aus USA reisten manchmal extra an und wollten fahren oder mitfahren. Deutsche Autobahn oder die lange Gerausstrecke im Taunus bei Idstein. „Oh hell, it’s better than a hard-on!“

Gleichzeitig das Image: Ferrari ist ein Luden-Auto.

Für ihn war sein Enzo 355 das gar nicht.

Viel Power.

Viel Power.

Emotion.

Sein Held war Schumacher.

Ferrari war für ihn stark durch die Formel 1 bestimmt.

Seine beiden Söhne sollten sehen: Michael Schumacher fährt Ferrari. Ich auch.

Euer Papa ist auch ein Held.

Habt mich lieb.

Als sein Ältester den Führerschein macht, holt er ihn ab und er darf im Ferrari ans Steuer. Wie viele Söhne erleben so etwas?

Als seine Mutter stirbt, hat sie leider nicht mehr mitbekommen, dass ihr Sohn einen Ferrari fährt. Er versucht den Friedhofswärter zu überreden, dass er mit ihrer Urne auf dem Beifahrersitz eine Ehrenrunde fahren darf.

Einmal Ferrari, auch für seine Mutter.

Aber es wird ihm nicht erlaubt.

Er hat einen Freund, der an die zehn Ferraris besitzt.

Er hat einen Freund, der an die zehn Ferraris besitzt.

Andere sind vielleicht Schuhfetischisten, sagt er.

War es einmal gefährlich?

Ja, einmal auf einer Brücke, in einer langen Kurve, bei 300, da war ein Sprung. Da habe ich gedacht, aua… Was, du hast deinen Sohn im Auto, und du fährst 300?, entsetzt sich seine Frau, die die Geschichte mitbekommt.

Mit ihr ist bei 200 Schluss.

Seinen Ferrari hat er gebraucht für 170.000 Markt gekauft, als er 52 war. Im Jahr 2002. Ein Garagenwagen, 8.000 Kilometer auf dem Tacho.

Wärmeaustauscher links hinten. Fünftausend Euro. Zwei Wochen später hinten rechts. Wieder Motor raus. So ging das oft.

Es gab viele Reparaturen.

2003 verkaufte er ihn für 40.000 Euro.

Die Erinnerungen an die rote Emotion sind immer noch gut.

Das Röhren der Maschine.

Das Vibrieren.

Man ist Pilot.

Und dann ist da noch Steve McQueen, der King of Cool, mit seinem 1963er Ferrari 250GT Berlinetta …