Mehr als nur eine melancholische Mission

Filmbücher über die Kinos im Schaumburger Land, in Wien, im Weinviertel und im Usinger Land – besprochen von Alf Mayer.

Die Filmgeschichte ist mittlerweile 125 Jahre alt, sie ist auch eine Filmtheatergeschichte. Das Kino war einmal nebenan, in der Stadt wie auf dem Land. Vier sehr unterschiedliche Bücher erzählen davon: Ralf Wente von den Lichtspielen im Schaumburger Land, ein prächtiger Ausstellungskatalog von der „KINO WELT WIEN“, ein nostalgischer Bildband von den verschwundenen Kinos im Weinviertel und Wolfgang Ettigs breite Recherche von der Kinogeschichte des Usinger Landes im Taunus. Die drei (jeweils üppig illustrierten) Textbücher beleuchten besonders auch die Zeit des Dritten Reiches, ab März 1933 waren die Kinos dem Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda unterstellt. Die Lichtspieltheater wurden Bestandteil des riesigen Nazi-Propagandaapparates. Das darf bei einer Kinogeschichte nicht unter den Tisch gekehrt werden. Doch zuerst zurück auf Anfang:

Ein „Italienischer Bauerntanz“ der Kindergruppe Ploetz-Larella, ein „Komisches Reck“ der Brüder Milton, ein „Boxendes Känguruh“, der „Jongleur“ Paul Petras, ein „Acrobatisches Potpourri“ der Familie Grunato, der russische Nationaltanz „Kamarinskaja“ der Gebrüder Tscherpanoff, der „Serpentintanz“ der Mademoiselle Ancion, die „Ringkämpfer“ Greiner und Sandow sowie eine „Apotheose“, das waren die vor hellen oder dunklen Vorhängen aufgenommenen Variété-Nummern, mit denen die Gebrüder Max und Emil Skladanowsky am 1. November 1895 im Berliner Wintergarten-Variété vor 1500 zahlenden Zuschauern der Welt die erste verbürgte Filmvorstellung darboten. Ihr Projektionsapparat, ein Doppelprojektor mit Überblendverfahren, war ein sogenanntes „Bioskop“, die Bilder hüpften und ruckelten. Schon acht Wochen, am 28. Dezember 1895, später präsentierten die Brüder Louis und Auguste Lumière im Indischen Salon des „Grand Café“ in Paris eine technisch fortgeschrittenere Filmprojektion für ihr etwa 20-minütiges Programm aus mehreren Kurzfilmen, ihr „Cinématographe“ hatte einen Bildgreifer. Der Siegeszug der bewegten Bilder begann.

Film, das wurde die Quintessenz der Moderne – „eine von Mechanik, Elektrizität und beschleunigten Fotografien angetriebene Wahrnehmungsmaschine, die sich mühelos über Ort und Zeit erhob und die ganze Welt in Reichweite brachte“, wie es im Katalog „KINO WELT WIEN“ heißt. Zwei Erfindungen waren es, die im gleichen Jahrzehnt die Welt näher zusammenrücken ließen: das Flugzeug und der Film. Die Anschauung des neuen Blicks auf die Welt erlebten die meisten Menschen in den Kinosälen. Charlie Chaplins Bruder Syd oder der Hollywood-Mogul Cecil B. DeMille betrieben schon früh Flugplätze, die Entwicklung der Flug- und Kinematografie-Apparate sind miteinander verwandt, das nur nebenbei. Beide weiteten sie unseren Groß- und Urgroßeltern, ja uns allen den Blick.

Die neue, die „große“ Welt gab es zuerst in Guckkastensalons auf den Jahrmärkten zu bestaunen, per Endlosschleife, dann neben Seiltanznummern, Akrobaten und Dompteuren als „Lebende Bilder“ in den Varieté-Theatern. Erste Laden-Kinos entstanden, „Kintopp“ genannt. Auf der Frankfurter Kaiserstraße, die vom Hauptbahnhof in die Stadt hineinführte gab es eine Zeit lang beinahe ein Dutzend davon. Oft waren das Familienbetriebe. „Die Mutter oder Ehefrau saß an der Kasse, der Vater bediente die Projektoren, die Tochter riss die Eintrittskarten ab und der Sohn sorgte für die Berieselung mit Grammofon- oder Klaviermusik“ (Ralf Wente).

Wanderkinos brachten die bewegten Bilder schon bald bis in die letzten Winkel der Provinz. Die Frühjahrs- und Herbstmärkte hatten ihre Schaubuden- und Zeltkinos, Wanderfilmbühnen tingelten durch die Dörfer, bespielten die Speise- und Tanzsäle der Gasthäuser und Hotels. Im Schaumburger Land fand die nachweislich erste Filmvorführung am 23. April 1897, einem Freitag, im Saal des Hotel- und Restaurationsbetriebs „Fürstenhof“ in Bückeburg statt. Insgesamt fünf Tage gastierte das mobile Lichtspielunternehmen mit dem Namen „Edison Kinematograph“ in der Stadt, wurde vom örtlichen Adel auch ins Schloss eingeladen. Nur gut zwei Jahrzehnte später, in den Goldenen Zwanziger Jahren hatte das Kino dann selbst in den Großstädten der Welt seine eigenen Paläste.

Für das Usinger Land nördlich von Frankfurt zitiert Wolfgang Ettig für den 11. Juli 1899 aus dem „Kreis-Blatt für den Kreis Usingen“:

„Der gestern Abend im Saalbau „Zum Adler“ vorgeführte Kinemathograph war in seinen Leistungen sehr gut. Das Publikum, ca. 200 Personen, verfolgten mit Spannung die einzelnen Vorführungen. Sehr interessante Bilder waren: „Badende Neger, Einfuhr eines französischen Eisenbahnzuges, die Bettfedernschlacht, Streit zwischen einem Fahrgast und Droschkenkutscher … Szenen heiteren Inhaltes usw. Die Natürlichkeit der Bewegungen der Menschen, Thiere etc. war frappierend. Man kann sich eigentlich kaum etwas Schöneres denken, als erlebte Szenen beim jahrelangen Umherreisen in der Welt hier in vollständiger Natürlichkeit wiederzusehen. Das Publikum nahm sämtliche Bilder sehr dankbar auf und gewiss zum größten Teil den Wunsch hegend, ähnliche Sachen öfters zu sehen…“

Die Produktionsfirmen verkauften damals ihre Filme meterweise an die Vorführstellen. Bis das Kino sesshaft wurde, dauerte es noch ein wenig. Erste eigene Kinobauten gab es ab 1913 in Berlin, 1917 waren in Frankfurt bereit 27 Kinos mit 8171 Sitzplätzen in Betrieb. Das war nicht immer ungefährlich, das Filmmaterial bestand aus höchst brennbarer Nitrozellulose. Brandkatastrophen in Versammlungsräumen kamen immer wieder vor. Wikipedia bietet eine eindrucksvolle Liste von Theaterbränden, etwa 1903 das Iroquoist-Theater in Chicago mit mehr als 600 Todesopfern. Bereits 1912 wurde in Preußen eine Lichtspieltheater-Verordnung erlassen, die sich auch explizit dem Brandschutz und den Bedingungen im Bildwerferraum widmete.

Im Schaumburger Land waren die 1928 errichteten „Palast-Lichtspiele“ in der Bahnhofstraße in Stadthagen der erste Kinobau. Das ist auch das Jahr, das ich mit eigenen Recherchen für die Kinogeschichte in Bad Soden am Taunus belegen kann. Im nahegelegenen Bad Homburg vor der Höhe eröffnete der Gastwirt des „Schweizer Hofs“ im Jahr 1910 das erste Kino und nannte es „Kinematograph- und Tonbildtheater zum Schweizer Hof, Etablissement für Belehrung, Unterhaltung und Amüsement“. Der Saal verfügte auch über eine Bühne für Theater- und Varieté-Veranstaltungen. Zwei Jahre später etablierte sich ein paar Straßen weiter in der Gaststätte „Zum Römer“ ein Kino, das sich als „Cinema“ präsentierte. Die futuristische Bezeichnung wurde bald in „Homburger Lichtspiele“ umgewandelt. Im benachbarten Kirdorf gründete Emil Glück 1914 sein „Glücks-Kino“ und begleitete die Filme selbst am Klavier. 1926 brannte das Gebäude ab.

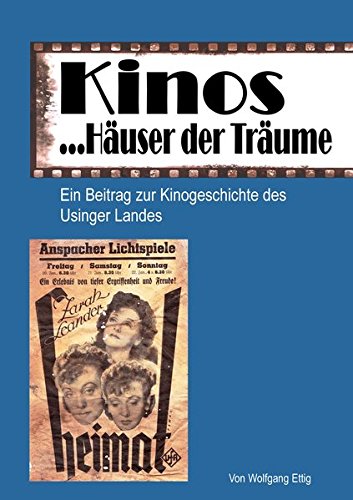

Es ist erstaunlich, was Wolfgang Ettig alles für das Usinger Land im Östlichen Hintertaunus recherchiert und ausgegraben hat. Namensgeber der Region ist die 34 km lange Usa, sie entspringt bei Neu-Anspach, durchfließt Usingen, Ober-Mörlen und Bad Nauheim und mündet dann nördlich von Friedberg in die Wetter. Viele alte Zeitungsannoncen, Augenzeugenberichte und Archivstücke illustrieren Ettigs Recherche, ein Porträt des Kinoplakatmalers Werner Löw rundet das mit viel Eigeninitiative entstandene Buch.

Das Schaumburger Land: Pralle Geschichte

Der 1964 in Stadthagen geborene Ralf Wente hatte eine zumindest in Teilen bessere Ausgangslage. Sein Buch über 125 Jahre Kinokultur zwischen Steinhuder Meer, Schaumburger Wald, Mindener Land, Wesergebirge und Deister ist gerade im renommierten Göttinger Wallstein-Verlag erschienen. Insgesamt 54 feste Filmtheater eröffneten in dieser Zeit ihre Pforten. Der in Niedersachsen liegende Landstrich ist ländlich geprägt, jedoch vergleichsweise dicht besiedelt, der Landkreis Schaumburg hat bis heute nach Potsdam und noch vor Heidelberg die zweithöchste Kinodichte je 100.000 Einwohner in der Bundesrepublik. Von A wie »Apollo-Theater« bis Z wie »Zentral-Lichtspiele« wird jeder dieser Kino-Orte im Schaumburger Land ausführlich und informativ behandelt. Ralf Wente entwirft einen fundierten kino- und gesellschaftsgeschichtlichen Rahmen für seine groß angelegte Untersuchung, ehe er detailliert, kundig und anschauungsreich aus der Geschichte der einzelnen Filmtheaterbetriebe erzählt. Mit viel Material, Anekdoten und Situationen lässt er Kinogeschichte lebendig werden.

Für das „Lichtspieltheater im Schaumburger Hof“ in Stadthagen berichtet er etwa auch vom Schicksal der Betreiberfamilie Salfeld, die in der Nazizeit den Ort verlassen mussten. Louis Salfeld hatte den Urheber des ersten Synagogenbrandes in Herford der Polizei gemeldet, dann einen ungarischen Film ins Programm genommen, dessen Hauptrolle mit einer Jüdin besetzt war. Die antisemitisch eingestellten Bürger der Stadt sahen das als Skandal, „schon wenige Minuten nach Beginn der ersten Aufführung stürmte im März 1934 ein SA-Trupp den Kinosaal. Die Kinobesucher forderten ihr Geld zurück und verließen das Kino. Der Film musste anschließend abgesetzt werden. Die Betreiberfamilie Salfeld wurde anlässlich dieser Filmaufführung bedroht und gedemütigt. Mithilfe eines Herforder Bürgers konnten Louis Salfeld und sein Sohn fliehen. Die verbliebenen Familienmitglieder mussten das Kino aufgeben und den Ort verlassen“, schreibt Ralf Wente. (Nachtrag: Nach dem Krieg kehrte die Familie zurück, baute das durch Bomben zerstörte Kinogebäude wieder auf und betrieb das Filmtheater dann bis zum Jahr 2000 weiter.)

Ein erfreuliches Extra: Wente bietet zu jedem Kino-Ort eine kleine Betriebs-Chronologie, nennt die aktuelle Sitzplatzanzahl oder bei Betriebsende, die gegenwärtige Nutzung der Räume und die letztgenutzten Projektionsmaschinen (die oft jahrzehntelang im Einsatz waren, anders als das heutige digitale Equipment, das gewiss auf keine solche Lebensdauer und Amortisation kommt).

Man ging nicht in Filme, man ging ins Kino

Seine größte wirtschaftliche Blüte erlebte das Kino den 1950er Jahren. Das erfolgreichste Kinojahr der Bundesrepublik war das Jahr 1956 mit 817,5 Millionen Besucherinnen und Besuchern. „Man ging nicht in Filme, man ging ins Kino“, beschreibt der Wiener Regisseur Peter Patzak , Jahrgang 1945, seine filmische Kindheit in dem jedem Kinolieber ans Herz zu legenden Katalog „KINO WELT WIEN“:

„Das Kino war ein ganz besonderer Ort. Man ist ziemlich aufgeregt und mit verschiedenen Gefühlen hineingegangen. Oft hat man nicht einmal gewusst, was gespielt wird. Man hat sich hingesetzt und alles angeschaut. Es waren magische Momente, als es finster wurde und der Vorhang aufging. Man hat eine Welt betreten, die man entweder nicht kannte oder wenn man sie kannte, hat man sich oder Parallelen entdeckt in einer Figur, oder man war sowieso verzaubert von einer anderen Kultur oder einer anderen zeit. Da das Kino auch ein Ort der Emotion ist, ist man immer wieder auf eine emotionelle Reise gegangen. Die Reise der Liebe, der Sehnsüchte, des Abenteuers, des Heldentums.“

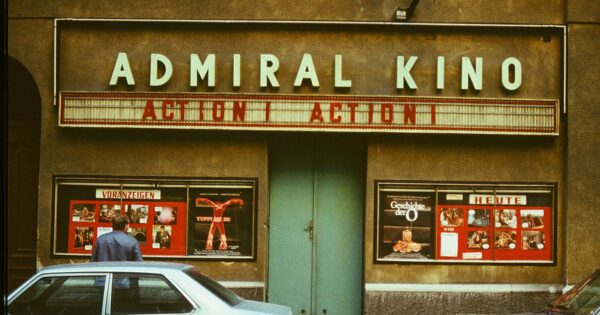

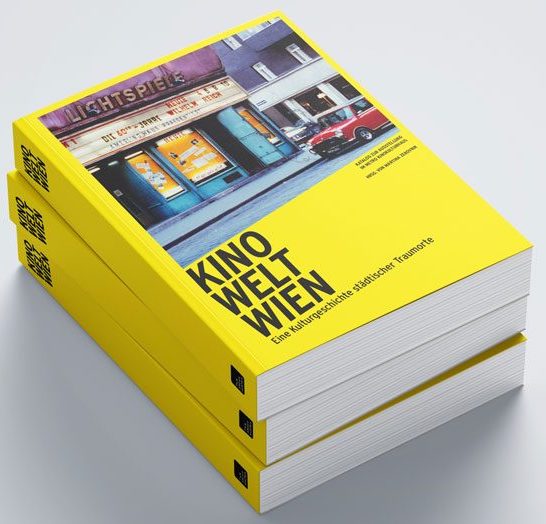

Die von Martina Zerovnik und Ernst Kieninger für das Filmarchiv Austria verantwortete Ausstellung im Metro Kinokulturhaus (und einem Sommer-Pop-up jetzt im August) läuft noch bis zum 10. Januar nächsten Jahres. Bildreich, pointiert und vielfältig sind die Beiträge der 15 Autorinnen und Autoren im Katalog. Es geht auch um Kinoarchitektur, um den Stadtraum, um Kulturkämpfe, um Schmutz und Schund und Kunst und Alltag, um sozialdemokratische Kinopolitik, nationalsozialistische Aneignung, explizit um Kinobesitzerinnen (im ganzen Gewerbe eine gar nicht genug zu schätzende Macht). Kuratorin Martina Zerovnik untersucht in ihrem Text „Die (vogel-) freie Frau“ das frühe Kino als Ort weiblicher Emanzipation und Selbstbestimmung. Natürlich kommen viele Kinos ausführlich vor, das Gartenbaukino etwa, die Action- und Programmkinos, das Bellaria.

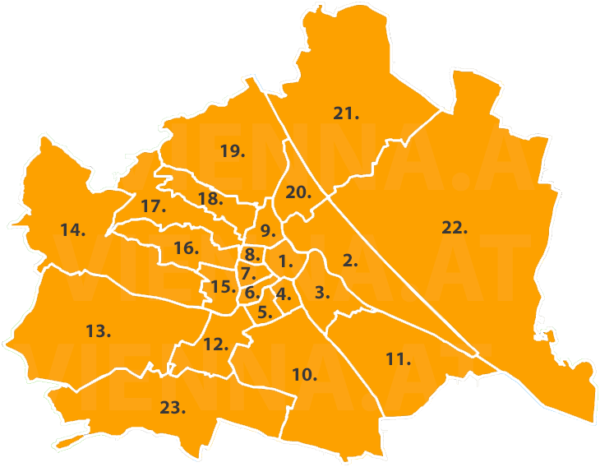

Der großformatige Katalog führt durch alle 23 Gemeindebezirke: Innere Stadt (1.), Leopoldstadt (2.), Landstraße (3.), Wieden (4.), Margareten (5.), Mariahilf (6.), Neubau (7.), Josefstadt (8.), Alsergrund (9.), Favoriten (10.), Simmering (11.), Meidling (12.), Hietzing (13.), Penzing (14.), Rudolfsheim-Fünfhaus (15.), Ottakring (16.), Hernals (17.), Währeinf (18.), Döbling (19.), Brigittenaus (20), Floridsdorf (21.), Donaustadt (22.), Liesing (23.), der Zehnte davon der Bezirk mit den meisten Einwohnern, dort wohnen 201.882 Personen. Ein schönes Extra ist ein Faltplan der Wiener Kinolandschaft. Er verzeichnet die 360 Kinos, die es jemals in der Stadt gegeben hat. 1980 waren davon noch 73 übrig. Heute sind noch knapp 30.

Während der Drucklegung des Katalogs wurden weitere zwei Wiener Kinos geschlossen. Im Schaumburger Land hingegen ist seit 30 Jahren keine Kinoschließung zu verzeichnen, die gloriosen Zeiten des Kinos sind jedoch auch dort schon lange vorbei. Im Usinger Land hat nur das „Kino Neu-Anspach“ die Zeiten überdauert.

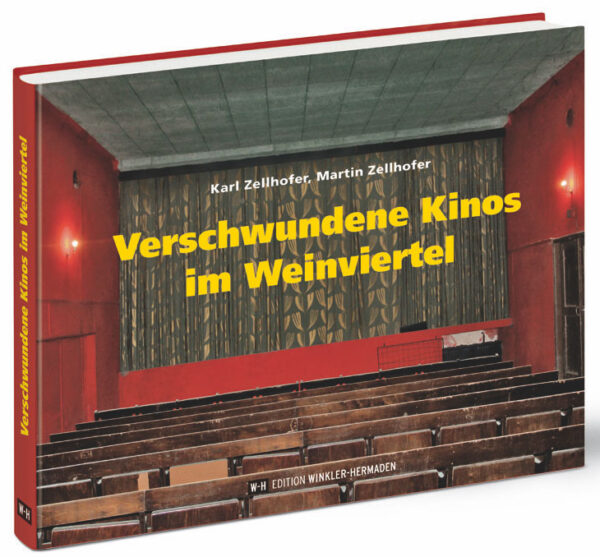

Im Weinviertel gab es einst über hundert Kinostandorte, heute sind es gerade einmal noch fünf. Die meisten ehemaligen Kinos in Orten wie Drösing, Ernstbrunn, Göllersdorf, Großmugl, Großweikersdorf, Harmannsdorf-Rückersdorf. Haugsdorf. Hohenau, Korneuburg, Leobendorf, Niederhollabrunn, Poysdorf, Rabensburg, Zistersdorf sind bereits spurlos verschwunden. Sie wurden abgerissen oder zu Lagerhallen, Wohnungen oder Garagen umgebaut. Vater und Sohn Zellhofer haben ihnen nachgespürt. Sie waren dafür auf einer, wie sie es selbst beschreiben, „melancholischen Mission“. 2017 haben sie bereits den Fotoband „Verschwundenes Weinviertel. Über Greißler und Wirtshäuser, Kinos und Schulen, Bahnhöfe und Ziegelwerke, die es nicht mehr gibt“ vorgelegt, jetzt haben sie sich speziell dem Kino gewidmet. Ihr schönes querformatiges Buch dokumentiert die noch vorhandenen Spuren dieser versunkenen Welt.

Wir blicken in ehemalige Kinos und Vorführräume, entziffern verblichene Schriften, lesen Erinnerungen von Kinobetreibern, Kinoangestellten und Besuchern, finden altes Equipment, Filmprojektoren, alte Filmplakate, Kinoprogramme, Eintrittskarten und Werbedias und viel morbiden Verfall. Sogar als Leiche ist das Kino noch schön.

An vielen Orten aber gibt es Engagierte, die es weiter am Leben halten. Auch von denen handeln diese Bücher. Sie machen Mut.

Alf Mayer

- Ralf Wente: Lichtspiele im Schaumburger Land. Wallstein Verlag, Göttingen 2020. 360 Seiten, 143, z.T. farbig Abbildungen, 29 Euro.

- Karl und Martin Zellhofer: Verschwundene Kinos im Weinviertel. W-H Edition Winkler-Hermaden, Schleinbach 2019. 120 Seiten, Format 23,5 x 20 cm, zahlreiche Abbildungen, xxx Euro.

- Wolfgang Ettig: Kinos … Häuser der Träume. Ein Beitrag zur Kinogeschichte des Usinger Landes. Tengu-Publishing, Schmitten im Taunus 2017. 232 Seiten, 242 Abbildungen, 19,90 Euro.

- Martina Zerovnik (Hg.): KINO WELT WIEN. Eine Kulturgeschichte städtischer Traumorte. Katalog zur Ausstellung im Metro Kulturhaus, mit Kinofaltplan. Filmarchiv Austria, Wien 2020. 368 Seiten, 29,90 Euro. Ausstellung noch bis zum 10.01. 2021, Pop-up im Augarten 09.07 – 16.08.2020.

P.S. Beruflich hat er nicht das Geringste mit Kino zu tun, Klaus Weber bewirtschaftet das Weingut Koeth–Weber in Gönnheim in Pfalz. Sein Hobby ist es, möglichst alle Kinos Deutschlands zu erfassen. Seine Interseite dafür heißt ALLEKINOS.

Kleines Verzeichnis kinohistorischer Bücher:

Sylvaine Hänsel und Angelika Schmitt: Kinoarchitektur in Berlin: 1895-1995. Dietrich Reimer Verlag, 1995.

Monika Lerch-Stumpf: Münchener Kinogeschichte 1896-2007. Band 1: Für ein Zehnerl ins Paradies 1896-1945. Band 2: Neue Paradiese für Kinosüchtige. Münchner Kinogeschichte 1945 bis 2007. Dölling u. Galitz, München 2003 und 2008. Illustriert.

Michael Töteberg und Volker Reissmann: Mach dir ein paar schöne Stunden – Das Hamburger Kinobuch. Edition Temmen, Hamburg 2008. Reich illustriert.

Marion Kranen und Irene Schoor: Kino in Köln. Von Wanderkinos, Lichtspieltheatern und Filmpalästen. Emons Verlag, Köln 2016. 360 Seiten, reich illustriert.

Nikola Stumpf: Vom Ladenkino zur Eigenproduktion – Kommunale Kinogeschichte des Wirtschaftswunders am Beispiel der Lichtspielhäuser Watzenborn-Steinberg (1945-1964). Tectum Verlag, Marburg 2019. (Oder per Mail bei nikola.stumpf(at)gmx.de zum Preis von 36 Euro.)

Sabine Lenk: Vom Tanzsaal zum Filmtheater: Eine Kinogeschichte Düsseldorfs. Droste Verlag, Düsseldof 2009. 364 Seiten, viele Abbildungen.

Hilmar Hoffmann, Walter Schobert: Lebende Bilder einer Stadt. Kino und Fim in Frankfurt am Main. Ausstellungskatalog. Deutsche Filmmueseum, Frankfurt 1995. 390 Seiten. viele Abbildungen.

Herbert Stettner (Hg.): Kino in der Stadt. Eine Frankfurter Chronik. Eichborn Verlag, Frankfurt 1984. Illustriert.