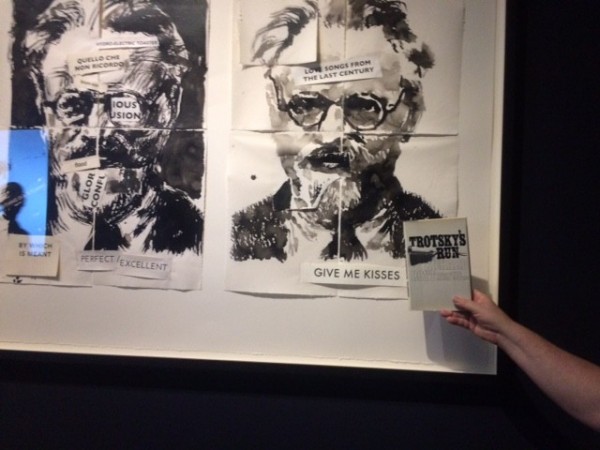

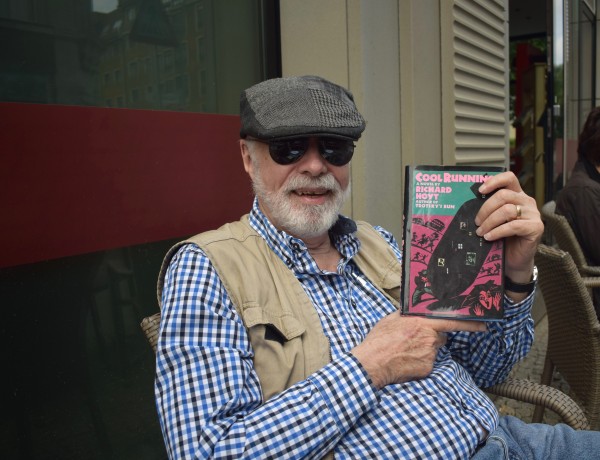

Richard Hoyt, Mai 2018, Berlin: Aus „Cool Runnings“ von 1984 ist jetzt „Pussy Bomb“ geworden. Dafür sucht Hoyt gerade Crowdfunding. Siehe auch den Textauszug nebenan in dieser CrimeMag-Ausgabe. (Foto: Alf Mayer)

„Dieser Gaukler trinkt, auf dem Kopfe tanzend, den Nektar hinaufwärts“

Der fast vergessene Thriller-Autor Richard Hoyt – ein Porträt von Alf Mayer

Der nächste Präsident der USA – ist ein KBG-Agent. Das steckt Überläufer Kim Philby den Amis. Die CIA rotiert. Schon wieder einen Präsidenten umlegen – wenn das auffliegt!! Aber gewähren lassen kann man ihn auch nicht weiter. Und die Russen: die müssten doch am Ziel ihrer Wünsche sein. Warum dann „verraten“ sie ihren Mann im Weißen Haus? Führen wir denn keinen Kalten Krieg mehr zwischen KGB und CIA? Was, in Teufels Namen steckt dahinter?

Jetzt rächt sich, dass die CIA, wenn auch nicht ganz freiwillig, die ‚Inlandsaufklärung’ eingeschränkt hat. Nur das FBI hat die Dossiers über die Vergangenheit von Präsident Derek Towne. Amtshilfe kommt nicht in Frage bei dieser delikaten Angelegenheit. Die Dossiers sind im Computer und der steht im 8. Stock. Hubschrauber, abseilen und durchs Fenster? Reichlich auffällig, nicht? Zünden wir doch, schlägt der Pragmatiker unter den CIA-Verschwörern vor, einfach ein anderes Hochhaus an. Am besten das einer Ölgesellschaft nebenan, die rauben uns sowieso nur alle aus. Und dann im Durcheinander …

Jetzt rächt sich, dass die CIA, wenn auch nicht ganz freiwillig, die ‚Inlandsaufklärung’ eingeschränkt hat. Nur das FBI hat die Dossiers über die Vergangenheit von Präsident Derek Towne. Amtshilfe kommt nicht in Frage bei dieser delikaten Angelegenheit. Die Dossiers sind im Computer und der steht im 8. Stock. Hubschrauber, abseilen und durchs Fenster? Reichlich auffällig, nicht? Zünden wir doch, schlägt der Pragmatiker unter den CIA-Verschwörern vor, einfach ein anderes Hochhaus an. Am besten das einer Ölgesellschaft nebenan, die rauben uns sowieso nur alle aus. Und dann im Durcheinander …

Gesagt, getan. Die Suche nach dem Passwort im Computer ist ein Lehrstück für Hacker. – Spätestens hier muss gesagt werden, dass es sich hier um einen Roman aus dem Jahr 1982 (!) handelt. Des Rätsels Lösung findet sich bei einem Einbruch in das Haus des Präsidentenpsychiaters: Derek Towne, designiert für das bedeutendste Amt der Welt, hält sich für Leo Trotzki. Wiedergeboren und wild entschlossen, sich für Stalins Fürze, die Verbannung ins Exil und die Ermordung mit einem Eispickel an Stalins Nachfolgern zu rächen, den Amerikanern ihre Dekadenz auszutreiben und endlich die Weltrevolution anzupacken.

Es sei verraten, dass dann noch einmal ein Eispickel zum Einsatz kommen muss.

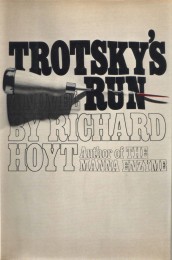

Wie gesagt, war das 1982, bzw für die deutsche Übersetzung 1986. Autor Richard Hoyt war zuvor durch zwei witzige Privatdetektivromane und eine genresprengend-bissige Story, in der es um den Bart von Fidel Castro, den Hunger und die Macht in der Welt und um ein Manna-Enzym ging, in Fachkreisen aufgefallen. Dann kam „Trotzky’s Run“ (deutsch „Trotzkis Rückkehr“) aus dem renommierten Verlag William Morrow, von der „New York Times“ heiß empfohlen: „Setzen Sie dieses Buch auf den obersten Platz Ihrer Einkaufsliste!“

Wie gesagt, war das 1982, bzw für die deutsche Übersetzung 1986. Autor Richard Hoyt war zuvor durch zwei witzige Privatdetektivromane und eine genresprengend-bissige Story, in der es um den Bart von Fidel Castro, den Hunger und die Macht in der Welt und um ein Manna-Enzym ging, in Fachkreisen aufgefallen. Dann kam „Trotzky’s Run“ (deutsch „Trotzkis Rückkehr“) aus dem renommierten Verlag William Morrow, von der „New York Times“ heiß empfohlen: „Setzen Sie dieses Buch auf den obersten Platz Ihrer Einkaufsliste!“

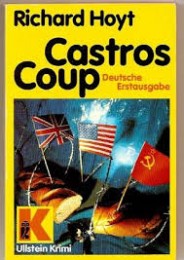

Flickflack durch die Wirklichkeit(en)

Der polyglotte Amerikaner Richard Hoyt, heute 77, veröffentlichte in den 1980ern und 90ern an die 20 Kriminalromane und Thriller, elf davon erschienen auch in Deutschland. Er war fast ein Star. Mir immer noch unvergessen zum Beispiel „Castros Coup“ (The Manna Enzyme, 1982), in dem der maximo lider einen Wissenschaftler an der Hand hat, dessen Enzym alle Pflanzen der Welt in essbare verwandeln könnte. Der Welthunger wäre Schnee von gestern, aber ebensoauch die Geschäfte der Agrarkonzerne und die Einflusszonen der Großmächte. Also stellen sie gemeinsam ein Mordkommando auf, um den Professor zu beseitigen, der gerade in Oregon Urlaub macht. Zu seinem Schutz reist Fidel Castro in die USA, muss (und darf sich) zur Tarnung den Bart abrasieren, kann sich ohne dieses Markenzeichen endlich frei bewegen: „Das Schlimmste daran, Regierungschef zu sein, war für ihn, dass es ihn der öffentlichen Neugier preisgab wie einen Affen im Zoo.“ Nun kann er in eine Disco oder einen Stripclub, wird zum Kiffen verleitet, und überhaupt flickflackt dieser wild-absurde Thriller von 1982 (!) immer wieder mitten durch die Wirklichkeit des damals doch noch sehr Kalten Kriegs. Hoyt, in Oregon geboren und aufgewachsen, rückt nebenbei auch seinen Heimatstaat ins beste Licht, ist dabei aber alles andere als provinziell.

„A farm boy turned novelist“ steht heutzutage als Slogan auf seiner Internetseite. In der Tat waren es seine Romane, in denen er immer wieder etwas aus den US-Bundesstaaten Oregon oder Washington einzuflechten versteht, die mich dann irgendwann eine Reise dorthin unternehmen ließen. Seine bäuerliche Herkunft verleugnet er nicht, kann schöne Geschichten darüber erzählen. Sein Kaff hieß Umatilla, „406 Einwohner“ stand auf dem Ortsschild.

27 Romane auf dem Buckel, aber jetzt auf Crowdfunding angewiesen

Richard Hoyts Humor ist der aus Jean Pauls „Vorschule der Ästhetik“: „Dieser Gaukler trinkt, auf dem Kopfe tanzend, den Nektar hinaufwärts.“ Als ich ihn diesen Frühsommer in Berlin traf, versicherte er mir mehrmals hoch und heilig: „Ich bin ganz und gar unfähig, etwas Seriöses zu schreiben.“ – „I am constitutional unable to write a serious one.“ – „I can’t do it straight.“ – „I just write the books I can.“ – „Sometimes I can’t stop laughing at writing something.“

Seit gut zehn Jahren aber wird Hoyt nicht mehr veröffentlicht. Nach 21 veröffentlichten Romanen in 20 Jahren, gingen von 2001 bis 2014 nur fünf Bücher in Druck. „Als mein Lektor in den Ruhestand ging, war das mein Untergang.“

2001 Sechs fertige Manuskripte hat er in der Schublade. Eines davon, „Bad Faith“, bringt einen islamistischen Attentäter mit einem Neo-Nazi-Amokläufer zusammen und spielt mit deren Ideologien munter-böse Ping-Pong. Ein anderes heißt „Method Sex“ und ist der letzte Roman von Marilyn Monroe, die auf Anraten ihrer Therapeutin Telefonsex mit John F. Kennedy hat und darüber Tagebuch führt. In „Dung Love“ gibt es die erste Frau als US-Präsidentin. „Enter the Gladiators“ handelt vom Bürgerkrieg II.

2001 Sechs fertige Manuskripte hat er in der Schublade. Eines davon, „Bad Faith“, bringt einen islamistischen Attentäter mit einem Neo-Nazi-Amokläufer zusammen und spielt mit deren Ideologien munter-böse Ping-Pong. Ein anderes heißt „Method Sex“ und ist der letzte Roman von Marilyn Monroe, die auf Anraten ihrer Therapeutin Telefonsex mit John F. Kennedy hat und darüber Tagebuch führt. In „Dung Love“ gibt es die erste Frau als US-Präsidentin. „Enter the Gladiators“ handelt vom Bürgerkrieg II.

In seinem aktuellen Roman „Pussy Bomb“ – siehe einen Textauszug nebenan in dieser CrimeMag-Ausgabe, samt Einladung zum Crowdfunding – regiert ein oranges Haarteil im Weißen Haus und ist wild entschlossen, das Israel-Problem ebenso für immer zu lösen wie Washington auszulöschen, Amerika danach von der tatsächlichen Provinz aus wieder groß zu machen. Im Prolog regnen kleine goldene Bömbchen als „Golden Shower“ auf ein Bett im Weißen Haus, im weiteren Verlauf geht es um eine täuschend echte Atombombenattrappe, mit der europäische Abrüstungsgegner durch die Lande ziehen, um arabische Extremisten, amerikanische Suprematisten, Generäle, Privatarmeen, Industriebarone und siebenhundert Schweinereien mehr. Aber kein Verlag will das Manuskript anfassen. Warum auch immer. „Stormy Daniels is telling the world the literal truth in her book ‚Full Disclosure’. I am telling the metaphorical truth“, sagt Hoyt.

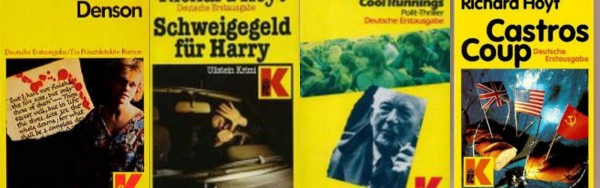

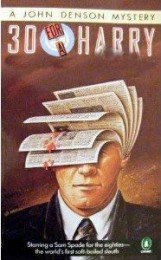

Sein „Schweigegeld für Harry“ (30 for a Harry) von 1981 gehört für mich immer noch zu den besten Kriminalromanen aus dem Zeitungs- und Journalistenmilieu. Ein „Harry“ ist ein Journalist, der Geld dafür kassiert, dass er nicht schreibt – und genießt. Hoyt kombiniert geschickt die Privatdetektiv-Welt mit der des investigativen Journalismus.

Sein „Schweigegeld für Harry“ (30 for a Harry) von 1981 gehört für mich immer noch zu den besten Kriminalromanen aus dem Zeitungs- und Journalistenmilieu. Ein „Harry“ ist ein Journalist, der Geld dafür kassiert, dass er nicht schreibt – und genießt. Hoyt kombiniert geschickt die Privatdetektiv-Welt mit der des investigativen Journalismus.

Es war der zweite Fall für den Privatdetektiv John Denson, der ingesamt neun Fälle erleben würde, später von einem indianischen Schamanen namens Willie Prettybird begleitet und unterstützt, der seine Gestalt ändern kann. „Ich habe es wegen Sam Spade getan“, lautete 1980 der erste Satz seines Erstlings „Lockente“ (Decoys), in der es nicht über Entenjagd viel zu lernen gibt. Der „Harry“-Roman beginnt mit etwas, was man auch als Hoyts Programmtik überschreiben könnte:

„Zwei Dinge von Wert habe ich in meinem Zeitungsleben gelernt. Erstens, das Motto des landes: ubi es meum(wo ist, was mein ist?) Zweitens, jeder hat eine Story. Die Storys sind komisch oder traurig oder boshaft. Man macht daraus, was man kann. Hat man das nötige Rüstzeug, überlebt man.“

In seinem dritten Fall, in „Denson“ (The Siskiyou Two-Step) macht Hoyts Gonzo-Detektiv Urlaub in Oregon, fängt beim Angeln eine nackte Frauenleiche, wird in den Fluss gerissen und reitet auf dem Korpus die Wasserfälle hinunter. Auf der ernsthafteren Ebene klärt er beinahe, wer Shakespeare wirklich war. John Denson, der zum Detektiv umgesattelte exzentrische Ex-Journalist aus Seattle, Washington marschiert klar „to the tune of a different drummer“. Hoyt wechselte die nächsten Jahre immer wieder zwischen P.I.-Geschichten und Politthrillers, balancierte fröhlich über die Abgründer der 1980er.

In seinem dritten Fall, in „Denson“ (The Siskiyou Two-Step) macht Hoyts Gonzo-Detektiv Urlaub in Oregon, fängt beim Angeln eine nackte Frauenleiche, wird in den Fluss gerissen und reitet auf dem Korpus die Wasserfälle hinunter. Auf der ernsthafteren Ebene klärt er beinahe, wer Shakespeare wirklich war. John Denson, der zum Detektiv umgesattelte exzentrische Ex-Journalist aus Seattle, Washington marschiert klar „to the tune of a different drummer“. Hoyt wechselte die nächsten Jahre immer wieder zwischen P.I.-Geschichten und Politthrillers, balancierte fröhlich über die Abgründer der 1980er.

Es folgte „Head of State“ (1985, nie übersetzt), in dem russische Dissidenten den Kopf Lenins aus dem Mausoleum an der Kreml-Mauer entführen (ein schauderlicher Ort übrigens, ich war dort einmal, und die Pharaonengrab-Anmutung dort ist schlicht bizarr). Das „Library Journal“ sah Elemente von Alexander Solschenitzyn und John le Carré geschickt kombiniert und das Russland der 80er Jahre gut getroffen.

Dann kam „Drachengold“ (The Dragon Portfolio“), wo er seinen satirischen Thrillerblick nach Asien richtete. Über ein Zeitungsinserat wird darin ein College-Professor zum Millionär – in Hongkong, wo alles drunter und drüber geht.

Danach kam „Der Affenfelsen“ („Siege“), in dem Gibraltar von Separatisten besetzt wird. 1992 folgte einer seiner allerbesten Romane: „Marimba“ – von Jürgen Bürger übersetzt (und bei Spraybooks als E-Book zugänglich, das erste Kapitel hier), von Frank Göhre hoch geschätzt. Ein wilder Ritt in das Territorium von Charles Willeford und Carl Hiassen, eine Drogendealer-Geschichte aus Miami, der George Pelecanos in der „Washington Post“ höchstes Lob zollte. „Expert storytelling … dark and nasty.“ Richard Hoyt erinnert sich heute lebhaft noch an viele Details seiner Vorort-Recherche. Er wohnte damals bei einem gefürchteten Drogendealer, viele der grusligen Details des Buches liegen näher an der Realität, als wir braven Leser das vermutet hätten.

Statt eines Interviews – Notizen

Aufgewachsen wo? Eine kleine Farm am Ufer des Columbia River, eine Meile außerhalb von Umatilla und nicht weit vom Indianerreservat. Der Ort selbst hatte 406 Einwohner, wir hatten keine Nachbarn. Ich habe oft allein am Fluss gespielt, deshalb kann ich Einsamkeit gut aushalten.

Die Eltern Leser? Meine Mutter hatte einen Schulabschluss, mein Vater nicht. Gebildet waren sie nicht, aber klug. Meinen Atheismus habe ich von ihnen. Und Skandal: Es gab einen Onkel namens Frank, der angeblich Kommunist war und vom FBI überwacht wurde. Er hatte eine junge Frau und machte sich nach Mexiko davon. Seine Bücher hatte er in einer kleinen Hütte gestapelt, die hinterließ er mir alle. Es waren tausende. So fing ich mit dem Lesen an. Man kann es auch Verschlingen nennen. Auf Kriminalromane bin ich während der Weizenernte gekommen, als ich einen Lastwagen fuhr und immer auf das Be- und Entladen warten musste. Unser Lohnarbeiter hatte einen Riesen-Karton voller Taschenbücher, ich denke, bis ich 16 war hatte ich alle Mickey Spillanes und Richard S. Prathers gelesen.

Wie war das mit den Jahren bei der Armee-Gegenspionage? Tja, hat sich das nicht immer gut in meiner Biografie gemacht? Ich bin in den frühen 1960ern freiwillig zur Armee, um nicht nach Vietnam eingezogen zu werden. Der Rekruteur wollte mich davon abbringen, einen Qualifikationstest zu machen, aber ich beharrte darauf – und bestand. So bin ich zur Gegenspionage gekommen. Die Armee-Geheimdienstschule war in Fort Holabird, Maryland. Sie machte Spaß. Aber auch wenn es so klingt, war das nicht sonderlich exotisch. Ich habe Background-Checks gemacht, und ja doch, einige Male auch Leute beschattet. Für jemanden mit 23 wie mich war das alles aufregend. Und ich habe gelernt, wie man Türschlösser knackt oder Wanzen installiert. „They could have used me in Watergate.“ (Lacht sich scheckig)

Und der Journalismus? Der kam nach der Army. Ich hab an der University of Oregon einen Abschluss in Journalismus gemacht.

Und der Journalismus? Der kam nach der Army. Ich hab an der University of Oregon einen Abschluss in Journalismus gemacht.

Wie kommt man von Oregon nach Hawaii? Nach der Uni habe ich einen Job am Washington Journalism Center in Washington, D.C., ergattert, wurde ein beim US-Kongress und Senat akkreditierter Reporter, schrieb für den „Oregonian“ und andere Zeitungen im Pazifischen Nordwesten. Mein Arbeitsplatz war die Pressegalerie im Senat. Hinter mir saß der Korrespondent des Honolulu Star-Bulletin, der dortigen Abendzeitung, und er schaute mir immer über die Schulter. Eines Tages fragte er mich, ob ich Reporter auf Honolulu wollen werden. Hey, sagte ich, ja klar.

Wie lang dauerte diese Karriere? Zwei Jahre für das Star-Bulletin, dann bin ich zur Morgenzeitung, zum Honolulu Advertiser. Das war mein letzter Job als Journalist.

Bist du ein Thriller-Autor? Die größte Schwäche, die ich habe, ist die, dass ich mir keinen dieser sogenannten Thriller ausdenken kann, die vorgeben, „realistisch“ zu sein. Also Organisationen mit Supertechnik und mit heroischen Helden wie Jack Ryan, die immer in letzter Minute die Welt retten. Ich halte das für einen ziemlichen Quatsch. Solche Autoren sind Beschwichtiger. Sie beruhigen und bestätigen die Leser in ihrem Weltbild. Diese Leser erwarten, dass das Gute siegt und der Held die Frau bekommt. In Wirklichkeit ist so etwas total daneben. Idioten und idiotische Fehler bestimmen, was Sache ist. Da kann man Billionen für die Verteidigung ausgeben und am Ende ist es irgendein Depp oder ein Zufall, der die großen Folgen hat.

Sagt wer? Ich sage das, als Sardoniker. Ich sehe überall Ironie. Aber die allermeisten Leser wollen so etwas nicht. Sie wollen „Seriosität“, die in Wirklich aber ist ja gerade hochkomisch. Ich kann keinen dieser „ernsthaften“ Thriller anfangen, ohne schon auf den ersten Seiten losprusten zu müssen. Ich kann sie nicht ernst nehmen. Ich weiß, damit kann man eine Menge Kohle verdienen. Die Leute lesen solches Zeug aus dem gleichen Grund, warum sie in die Kirche gehen. Sie wollen Superhelden, die ihnen Erlösung bringen. Ich kann solchen Bullshit nicht ernst nehmen.

Schreibgewohnheiten? Ich schreibe, wenn ich spazierengehe. Ich schreibe alles im Kopf, morgens. Dann setze ich mich hin.

Schreibgewohnheiten? Ich schreibe, wenn ich spazierengehe. Ich schreibe alles im Kopf, morgens. Dann setze ich mich hin.

Sprache? (Weil ich ihn von „Marimba“ erzählen lasse und von Jamaika, und er dieses „Mon, you be good, Mon“ so gut nachmachen kann.) Sprache ist Musik. Sprache hat Musik. Ich war mit meiner Reiseschreibmaschine auf Jameika, habe bei Rastas gewohnt, wir hatten einen Deal. Ich schrieb ihnen Liedtexte oder habe ihnen Vorschläge gemacht, und sie haben wir was zum Rauchen gegeben. „Come on, Mon, be good, Mon… Dat nice mon. Keep it. Dat no count here.“ (Lacht, dass sich die Leute umdrehen)

Gibt es gute Autoren? Elmore Leonard. Ich lese ihn wieder und wieder. Er schreibt großartige Dialoge und hat wunderbare Charaktere. Ich sage: Wenn es dir langweilig ist, greif zu einem Elmore-Leonard-Buch, das verschafft dir ein wenig Spaß. Er weiß, wie die Welt funktioniert. Und wie lächerlich vieles ist. Ambler. Ich mag Eric Ambler sehr. James Crumley war ein Freund. (Er erzählt eine Anekdote, in der ein großer Beutel voller Gras und ein Taxi eine Rolle spielen.)

Der Zeitungsroman „Schweigegeld für Harry“, woher kommt dieser Harry? Das war der berühmte Fall des Harry Karafin, ein Investigativ-Journalist des Philadelphia Inquirer. Er hat seine Position als Reporter dazu genutzt, einflussreiche Geschäftsleute zu erpressen, in dem er Geschichten aus der Zeitung herausgehalten hat. Zuverdienen mit Nichtschreiben, das war seine Methode.

Du hast es mit Indianern, wie kommt das? Nun, da weiß ich einfach viel. Ich bin im nordöstlichen Oregon aufgewachsen, nicht weit vom Umatilla-Reservat, habe mit den Natives Baseball gespielt, hatte eine indianische Ziehschwester, als ich jung war. Meine Doktorarbeit hat sich mit den Mythen und der Geschichte des Pazifischen Nordwestens beschäftigt.

Du hast es mit Indianern, wie kommt das? Nun, da weiß ich einfach viel. Ich bin im nordöstlichen Oregon aufgewachsen, nicht weit vom Umatilla-Reservat, habe mit den Natives Baseball gespielt, hatte eine indianische Ziehschwester, als ich jung war. Meine Doktorarbeit hat sich mit den Mythen und der Geschichte des Pazifischen Nordwestens beschäftigt.

Trump? Er ist ein Krimineller. Er liest nicht. Er sieht acht Stunden am Tag fern. Wir haben uns mit ihm als Land vor der ganzen Welt lächerlich gemacht. Und es wird immer wilder. Ich meine, als er jetzt sagte, er habe „wunderschöne Briefe“ mit Kim Jong-un ausgetauscht und sie würden „sich lieben“, wie verrückt ist das denn? Ich habe „Pussy Bomb“ geschrieben und gedacht, das sei die größtmögliche Satire, aber mit dieser Realität kannst du als Literat ja kaum Schritt halten.

Hobbys? (Er lacht.) Ist es ein Hobby, wenn ich leidenschaftlich Schach spiele? Meine Frau und ich tun es oft. Schönes Spiel. Als ich mit der Transsib gefahren bin, gab es in jedem Zugabteil ein Schachspiel. Da habe ich gegen viele Offiziere der Roten Armee gespielt, auch so lernt man etwas von einem Land kennen. „Ach, isn’t the world great? All the assholes withstanding.“

Alf Mayer

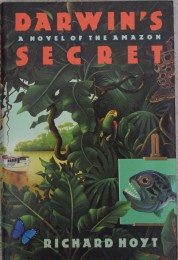

Richard Hoyts Internetseite hier. Geboren wurde er 1941 in Hermiston, Oregon. Er ist seit über 20 Jahren mit Teresita Artes Hoyt verheiratet, hat zwei Töchter und einen Sohn aus drei Ehen. Gelebt und gearbeitet hat er in Negril, Jamaika, Bray, Irland, Torquay, Südengland, Amsterdam, Sevilla, Lagos, Portugal, São Paulo, San Ignacio, Belize, Tanger, Hongkong sowie auf den Inseln Negros, Mindanao und dem philippinischen Cebu. Er hat mit dem Zug die Sowjetunion durchquert und mit Flussschiffen den Amazonas vom Oberlauf bis zum Atlantik befahren. Ross Thomas nannte „Darwin’s Secret“ den „besten Amazons-Trip, den Sie buchen können“ (die vollständige Rezension nebenan in dieser CrimeMag-Ausgabe).

Richard Hoyts Internetseite hier. Geboren wurde er 1941 in Hermiston, Oregon. Er ist seit über 20 Jahren mit Teresita Artes Hoyt verheiratet, hat zwei Töchter und einen Sohn aus drei Ehen. Gelebt und gearbeitet hat er in Negril, Jamaika, Bray, Irland, Torquay, Südengland, Amsterdam, Sevilla, Lagos, Portugal, São Paulo, San Ignacio, Belize, Tanger, Hongkong sowie auf den Inseln Negros, Mindanao und dem philippinischen Cebu. Er hat mit dem Zug die Sowjetunion durchquert und mit Flussschiffen den Amazonas vom Oberlauf bis zum Atlantik befahren. Ross Thomas nannte „Darwin’s Secret“ den „besten Amazons-Trip, den Sie buchen können“ (die vollständige Rezension nebenan in dieser CrimeMag-Ausgabe).

Richard Hoyt hat bis heute 27 Romane veröffentlicht, darunter zwei unter dem Pseudonym Nicholas van Pelt. Mehrere seiner Romane wurden von der New York Times in die Gruppe der Jahresbesten aufgenommen. Für Siege (dt. Der Affenfelsen) erhielt er den American Mystery Award für den besten Spionageroman des Jahres 1987. Übersetzer Jürgen Bürger hält in seinem E-Books-Verlag Spraybooks einen Platz für Richard Hoyt reserviert.

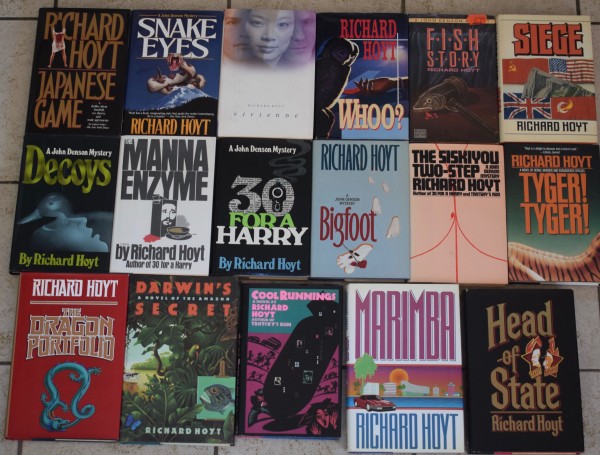

Lockente, 1980, 1994 (Decoys, M. Evans, 1980

Schweigegeld für Harry, 1981 (30 for a Harry, M. Evans, 1981)

Castros Coup, 1982, (The Manna Enzyme, William Morrow, 1982)

Trotzkis Rückkehr, 1982, 1994 (Trotsky’s Run, William Morrow, 1982)

Denson, 1983 (The Siskiyou Two-Step, William Morrow, 1983)

Cool Runnings, 1984, 1997 (Cool Runnings, The Viking Press, 1984)

Fischzug, 1985, 1994, (Fish Story, The Viking Press, 1985)

Head of State, Tor Books, 1985

Drachengold, 1986, 1997 (The Dragon Portfolio, Tor Books, 1986)

Der Affenfelsen, 1987, 1997 (Siege, Tor Books, 1987)

Darwin’s Secret, Doubleday, 1988

Whoo? Tor Books, 1991

MARIMBA, Köln : spraybooks, 2016, ISBN: 978–3–945684–09–2, (Marimba, Tor Books, 1992, dt. Marimba, 1992)

Bigfoot, Tor Books, 1993

Spielen und töten, 1994 (Red Card, Forge Books, 1994)

Snake Eyes, Forge Books, 1995

Tyger! Tyger!, Forge Books, 1996

Japanese Game, Forge Books, 1995

Blood of Patriots (with Neil Abercrombie), Forge Books, 1996

The Mongoose Man (writing as Nicholas van Pelt), Forge Books, 1998

Stomp! (writing as Nicholas van Pelt), Forge Books, 1999

Vivienne, Forge Books, 2000

Old Soldiers Never Die, Forge Books, 2002

The Weatherman’s Daughters, Forge Books, 2003

Pony Girls, Forge Books, 2004

Sonja’s Run, Forge Books, 2005

Crow’s Mind, a Jake Hipp-Willow Blackwing Mystery, 2013