Einblicke

Einblicke

Im Jahr 1964 erschien „Nothing Personal“ von Richard Avedon und James Baldwin. Ein Coffee Table Book mit Portraits von Richard Avedon und einem Essay von James Baldwin, das nun vom Taschen Verlag unter dem Titel „Im Hinblick“ originalgetreu im Nachdruck erscheint, ergänzt mit einem 72-seitigem Begleitheft mit unveröffentlichten Fotos Avedons, Briefen der Freunde und einem Essay von Hilton Als.

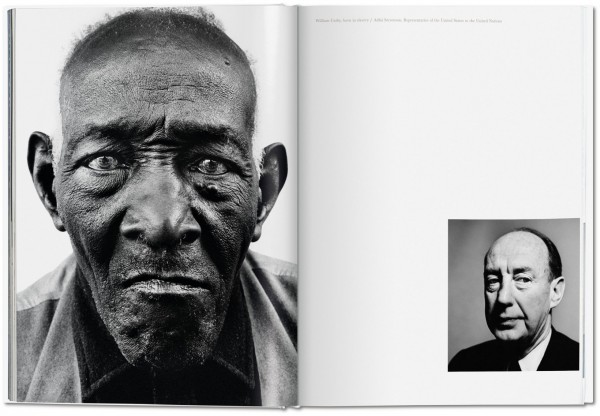

Auf den ersten Blick scheinen die in dem Band versammelten Bilder kaum miteinander in Verbindung zu stehen, abgesehen davon, dass sie Portraits sind. Es sind Aufnahmen vom Standesamt in New York, ein Gruppenporträt der Generäle der Töchter der amerikanischen Revolution, ein Bild des Evangelisten Billy Graham, der Everly Brothers, Porträts von Dorothy Parker, Marilyn Monroe, Bertrand Russell und Willam Casby, der 100 Jahre zuvor als Sklave geboren wurde. Dazwischen sind Texte von James Baldwin, in denen er davon erzählt, wie er fernsieht, wie er nicht schlafen kann – und wie er auf der Straße von Polizisten angehalten wurde, als er mit einem Bekannten aus der Schweiz unterwegs war. Und nach und nach erwächst aus der anfänglichen Frage, wie diese Bilder im Zusammenhang stehen, ein Unbehagen, ja, die schmerzliche Ahnung, dass Richard Avedon mit diesen Aufnahmen tief in die Seele der USA schaut und dabei kaum mehr Freude findet.

In den Bildern ist zu entdecken, was manche der Porträtierten zu verbergen versuchen: Der kaum verhohlene Hass in dem Gesicht von George Wallace, Gouverneur von Alabama; die grimmige Überheblichkeit in dem Blick von Leander Perez, einem Richter von Plaquemines Parish, Louisiana, der die Segregation befürwortete; aber auch der Schmerz in Marilyn Monroes Zügen. Dabei treffen häufig zwei Porträts auf gegenüberliegenden Buchseiten aufeinander, oftmals sind es Gegenüberstellungen von immanenten Gegensätzen. Zum Beispiel: Die Aufnahme von George Lincoln Rockwell, dem Gründer der American Nazy, zeigt zudem vier salutierende Neo-Nazis, die ihm gegenüberstehen. Dieses Bild ist auf der linken Buchseite, während auf der rechten eines des nackten Allen Ginsberg steht, der die rechte Hand wie zum Schwur erhoben hat. Auf die doppelseitige Aufnahme von Jerome Smith und Isaac Reynolds, zwei Studenten der Bürgerrechtsbewegung, folgen zwei Bilder von George Wallace. Und auf ein Portrait von Eisenhower das einzige verschwommen-unscharfe Bild des Bandes – es zeigt Malcom X und fasst damit zugleich dessen Mythos ein.

Doch es sind nicht nur Gegenüberstellungen, auf die Avedon hier abzielt. Vielmehr entstehen bisweilen berückende Verbindungen. So sind auf einer Doppelseite des Buches zwei Porträts von zwei jungen Menschen zu sehen, Kinder von Prominenten: Martin Luther King III., dem Sohn von Martin Luther King Jr., und Cheryl Crane, Tochter von Lana Turner, die den gewalttätigen Liebhaber ihrer Mutter erstach. Beide versuchen, nahezu gleichgültig zu schauen, sie beinahe trotzig-intensiv, er vorgeblich unbeteiligt. Und doch steckt in ihren Gesichtern so viel Traurigkeit und Verlorenheit, das es fast schmerzt, sie anzusehen.

Diese Konzentration auf die Gesichter, auf jede noch so kleine Falte und Nuance erreicht Richard Avedon insbesondere durch den weißen Hintergrund, vor dem er die Porträtierten ablichtet. Sehr deutlich wird es bei dem einzigen Bild in diesem Band, das im Titel ein Datum trägt. Es heißt „Major Claude Eatherley, Pilot über Hiroshima am 6. August 1945“. Das Bild wurde natürlich später aufgenommen, Eatherley war der Pilot, der über Hiroshima flog, sich das Wetter besah und dann das Okay für die erste Atombombe „Little Boy“ gab. Avedon kontaktierte Eatherly Anfang 1963, weil er sich ihm verbunden fühlte: „Because what happened to you is almost like a metaphor of what many Americans feel has happened to them.“ Hier zeigt sich deutlich, dass durch den Hintergrund und den fehlenden Schatten in dem Gesicht des Piloten fast alles zu sehen ist, nahezu als wäre er entblößt.

Eine Welt, in der Liebe als unanständig gilt, Gewalt aber nicht

Dabei gelingt dieser Aufnahmetechnik noch etwas anderes: Sie ist gewissermaßen der photographische Ausdruck für die Einsamkeit, die James Baldwin in seinen Texten beschreibt. Sicher sind diese vier Miniaturen von James Baldwin keine Erklärungen der Bilder, ja, sie treten noch nicht einmal in direkte Verbindung. Er schreibt von einem Land, das er ganz anders erlebt als weiße Amerikaner und – wenngleich sie Ausgrenzungserfahrungen teilen – auch anders als der jüdische Avedon. Dabei steckt in diesen Text, die scheinbar alltägliche Überlegungen und Erfahrungen behandeln, eine ungeheure Kraft – und all dies ist in den Bildern zu finden. Zugleich aber setzen die Bilder aufgrund ihres Minimalismus wiederum einen Gegensatz zu Baldwins Sprache – und offenbaren gewissermaßen den Preis für das Leben in der gewalttätigen, heuchlerischen Gesellschaft der USA. Baldwin beklagt die Abwesenheit von Moral, von Anstand in den USA, er denunziert die falschen Gründungsmythen, weist auf die fatalen Hierarchien aufgrund der Hautfarben hin und entlarvt den toxischen Einfluss von Macht und Gewalt. Und damit liefert er wie Avedon in seinen Bildern ebenfalls eine Bestandsaufnahme des Zustands der USA. Oder wie es Hilton Als in seinem Essay fasst, das im Begleitband zur Publikation zu lesen ist: „Es ist eine der Kernaussagen dieses Bandes, dass Moral zur Kirmesveranstaltung verkommen ist in diesem Amerika des permanenten Kalten Krieges, einer Welt, in der Liebe als unanständig gilt, Gewalt aber nicht.“ Und wie aktuell ist die Aussage in einer Welt, in der ein Reality-Star Präsident der USA ist und in der auch 53 Jahre später manchen die Liebe unanständiger erscheint als Gewalt?

Dabei gelingt dieser Aufnahmetechnik noch etwas anderes: Sie ist gewissermaßen der photographische Ausdruck für die Einsamkeit, die James Baldwin in seinen Texten beschreibt. Sicher sind diese vier Miniaturen von James Baldwin keine Erklärungen der Bilder, ja, sie treten noch nicht einmal in direkte Verbindung. Er schreibt von einem Land, das er ganz anders erlebt als weiße Amerikaner und – wenngleich sie Ausgrenzungserfahrungen teilen – auch anders als der jüdische Avedon. Dabei steckt in diesen Text, die scheinbar alltägliche Überlegungen und Erfahrungen behandeln, eine ungeheure Kraft – und all dies ist in den Bildern zu finden. Zugleich aber setzen die Bilder aufgrund ihres Minimalismus wiederum einen Gegensatz zu Baldwins Sprache – und offenbaren gewissermaßen den Preis für das Leben in der gewalttätigen, heuchlerischen Gesellschaft der USA. Baldwin beklagt die Abwesenheit von Moral, von Anstand in den USA, er denunziert die falschen Gründungsmythen, weist auf die fatalen Hierarchien aufgrund der Hautfarben hin und entlarvt den toxischen Einfluss von Macht und Gewalt. Und damit liefert er wie Avedon in seinen Bildern ebenfalls eine Bestandsaufnahme des Zustands der USA. Oder wie es Hilton Als in seinem Essay fasst, das im Begleitband zur Publikation zu lesen ist: „Es ist eine der Kernaussagen dieses Bandes, dass Moral zur Kirmesveranstaltung verkommen ist in diesem Amerika des permanenten Kalten Krieges, einer Welt, in der Liebe als unanständig gilt, Gewalt aber nicht.“ Und wie aktuell ist die Aussage in einer Welt, in der ein Reality-Star Präsident der USA ist und in der auch 53 Jahre später manchen die Liebe unanständiger erscheint als Gewalt?

Mit Portraits von einem depersonalisiertem Amerika erzählen

Bei seiner Erstveröffentlichung erschien das Buch nur wenige Monate nach der Ermordung Kennedys und der Verabschiedung des Civil Right Acts, also in einer Zeit, in der die Gesellschaft der USA von sozialen und kulturellen Veränderungen erschüttert wurde. Es wurde nicht einhellig positiv aufgenommen, vielmehr galt es als elitär und selbstverliebt. Schon in der äußeren Gestaltung des Bandes von Marvin Israel mit dem weißen Einband, auf dem ein Kasten mit dem Titel in schwarzen Buchstaben auf silbernen Grund ist, wurde Überheblichkeit vermutet. Aus heutiger Sicht besticht das Buch mit Minimalismus und sein Einfluss auf die Gestaltung nachfolgender Fotobücher ist offensichtlich. Die Bilder enthalten sicherlich auf den ersten Blick viel weniger Wut und politische Absicht als bspw. Danny Lyons „The Movement“ (1964). Vielmehr verfolgt Avedon einen Ansatz, in dem gewissermaßen Parallelen zu Robert Franks „The Americans“ gesehen werden können – wenngleich Avedons Mittel vor allem das Portrait war und damit gelang ihm etwas Herausragendes: Er erzählt mit Portraits von einem depersonalisiertem Amerika. Gerade die Bilder aus den psychiatrischen Kliniken in den USA zeigen diese Seite von ihm: Hier bestimmen die Portraitierten den Bildauschnitt, sie sind oftmals sehr in sich und die Situation versunken, während ihre Gesichter und Gliedmaßen verkrampft und verzogen sind. Und auch sie sind Zeugnisse „einer Welt, in der die Unterbringung in einer Heilanstalt eine Freakshow darstellt, George Wallace aber nicht“ wie Als so treffend bemerkt.

„Im Hinblick“ ist somit eine faszinierende und sehr gelungene Neuausgabe, die gerade auch durch den Begleitband und das sowohl persönliche als auch erhellende Essay von Hilton Als neue Blicke auf einen Fotobuchklassiker erlaubt.

Sonja Hartl

Richard Avedon, James Baldwin: Im Hinblick (Nothing Personal, 1964). Verlag Benedikt Taschen, Köln 2017. Hardcover mit Begleitheft im Schuber. 160 Seiten, 59,99 Euro. Verlagsinformationen.