Bücher kurz serviert

Kurzbesprechungen von fiction – non fiction finden Sie nebenan. Katja Bohnet (KB), Hanspeter Eggenberger (hpe), Joachim Feldmann (JF), Alf Mayer (AM), Frank Rumpel (rum), Hans Jörg Wangner (wer) und Thomas Wörtche (TW) über:

Kate Atkinson: Deckname Flamingo

Harry Bingham: Fiona. Das tiefste Grab

William Boyle: Einsame Zeugin

Declan Burke: Slaughter’s Hound

Garry Disher: Kaltes Licht

Jonathan Lethem: Der wilde Detektiv

Lisa McInerney: Blutwunder

Selim Özdogan: Der die Träume hört

Hugo Pratt: Ticonderoga

Joseph Roth: Die Rebellion

Joseph Roth: Beichte eines Mörders – erzählt in einer Nacht

Sonja M. Schultz: Hundesohn

Tomi Ungerer: Emil, der hilfreiche Tintenfisch

Extrem souverän

(TW) Garry Disher ist eine Art literarischer Feinmechaniker. Seine Plots, die aus dem Nichts zu kommen scheinen – hier aus einer Schlangengrube unter einer Betonplatte, was fast sprichwörtlich zu verstehen ist – verästeln sich, werden komplexer und komplexer, nehmen fast beiläufige, aber hocheffektiv Nebenstränge auf, verzweigen sich und fügen sich am Ende zu einer meist erstaunlichen, wenig prognostizierbaren Lösung. So auch in Kaltes Licht, ein Roman, der zudem einen neuen Protagonisten einführt: Senior Detective Sergeant Paul Auhl, der, obschon pensioniert, sich für eine Cold-Case-Unit in Melbourne reaktivieren lässt.

Auhl ist mit allen Wassern gewaschen, kennt alle noch so schmutzigen Tricks und Kniffe aller beteiligten Parteien, und ist total cool. Er haust in einer abenteuerlichen Villa, die er mit abenteuerlichen Gestalten bevölkert, die bei ihm Unterschlupf finden. Auch seine privaten Lebensverhältnisse sind zumindest ungewöhnlich. Aber cool sein heißt für Auhl nicht, dass er moralisch indolent, gar zynisch ist. Ganz im Gegenteil. Denn die Polizeiarbeit aus dem Effeff zu kennen, impliziert auch, virtuos auf ihrer Klaviatur spielen zu können, notfalls auch gegen den Geist der Gesetze. Die sind nämlich menschengemacht, also lücken- und fehlerhaft, und deswegen hin und wieder dem Geist der Gerechtigkeit nicht wirklich verpflichtet. Zumindest so, wie Auhl diesen Geist versteht. Und wenn sich ein Ekelpaket, in diesem Fall u.a. ein mörderischer Arzt, glaubt, vom Haken schwatzen zu können, schiebt Auhl dem einen Riegel vor. Still, total cool und nicht verhandelbar. »Kaltes Licht« ist ein extrem souveräner Roman.

- Garry Disher: Kaltes Licht (Under the Cold Bright Lights, 2017). Aus dem australischen Englisch von Peter Torberg. Hardcover, 313 Seiten, 22 Euro.

Polizistin mit eigener Grammatikpolizei

(AM) Vierhundertdreiundfünfzig Tage seit der letzten richtigen Leiche. Fiona Griffith und ihr Kollege machen in ihrem Büro Jagd auf Dinosaurier – doch, doch: erklärt sich -, um der Langeweile zu entkommen. Da endlich gibt es wieder einen richtigen Mord. Eine enthauptete Archäologin, in ihrer Brust zudem drei Speere. Dann noch ein toter Wissenschaftler, eine Geiselname im Nationalmuseum von Cardiff. Alles weist auf König Artus und sein Schwert Excalibur. Und das mit einer realitätstüchtigen Ermittlerin wie Fiona Griffith? Oh weia. Wie kann das gehen?

Geht. Sogar ganz prima. Autor Harry Bingham ist ein Magier der Königsklasse. Leider ist Fiona. Das tiefste Grab sein sechster und bisher letzter Fall für eine der interessantesten Ermittlerfiguren der letzten zehn Jahre. Die seltsame junge Polizistin aus Cardiff/ Wales hat eine – gelinde gesagt – bipolare Störung. Sie leidet am Cotard-Syndrom, sagt von sich: „Ich habe mit dem Tod weit mehr Zeit verbracht als die meisten anderen Menschen…“ Sie ist eine Heldin mit begeisternder Widerstandskraft, ebenso verletzlich wie risikobereit, kratzbürstig und seltsam, neugierig und draufgängerisch, dauernd an einem inneren Abgrund. Am ehesten verwandt mit Andreas Pflügers blinder Polizistin Jenny Aaron. Nur, dass sie eine Schnodderschnauze hat und eine innere Grammatikpolizei, die Sätzen Handschellen anlegen kann.

Die blendend geschriebenen Fiona-Romane sind alles andere als Ware von der Stange, sie sind aufregende Kriminalliteratur im Grenzland des Innovativen und gehören zur absoluten internationalen Spitzenklasse. (Mein CrimeMag-Porträt vom Oktober 2017 hier.) Wie glaubwürdig kann ein realistischer Kriminalroman über Excalibur denn sein, fragt sich Harry Bingham in seinen Nachwort selbst. Es sei ihm bewusst, dass seine Geschichten „gelegentlich etwas exzentrisch“ seien. „Die Anklage lautet: Der Kriminalroman hat die Realität abzubilden und Schattenseiten der Gesellschaft zu beleuchten. Wohl wahr“, kontert Bingham, „aber er will auch unterhalten und muss dem Erzähler Raum für die eine oder andere Ausschmückung lassen.“

Nun, den Handel mit gefälschtem und gestohlenem Kulturgut gibt es wirklich. Unter dem Chandler-Deckmantel von Binghams Erzählfigur lauert Sherlock Holmes und der weiß sich im viktorianischen Nebel bestens zu bewegen. Eine wunderbare Krimireihe findet so mit diesem Band ein (offenes) Happy End. Auch verlegerisch: Harry Bingham war mit seinen ersten beiden Fiona-Romanen bei uns unbeachtet geblieben, der Wunderlich Verlag errettete ihn dann mit Hardcovern – das wirkte werthaltig. So gibt es nun mit Fiona – in je toller Übersetzung (Andrea O’Brien/ Kristof Kurz): „Als ich tot war“, „Unten im Dunkeln“, „Wo die Toten leben“, „Den Toten verpflichtet“, „Das Leben und das Sterben“ und „Das tiefste Grab“. Was für eine Reise! – Höchste Empfehlungsstufe.

- Harry Bingham: Fiona. Das tiefste Grab (The Deepest Grave, 2017). Aus dem Englischen von Andrea O’Brien und Kristof. Kurz. Rowohlt Taschenbuch, Hamburg 2019. 542 Seiten, 10 Euro.

Faible für falsche Entscheidungen

(rum) Ryan Cusack sitzt zwischen allen Stühlen. Da ist es zwar maximal ungemütlich, doch führt jeder Schritt, etwas an seiner Situation zu ändern, nur in die nächste Katastrophe. Eine dankbare Figur hat sich die irische Autorin Lisa McInerney da ausgedacht. Glücklicherweise spinnt sie nach ihrem grandiosen Debüt „Glorreiche Ketzereien“ den Faden um diesen etwas antriebslosen und naiven Protagonisten mit seinem Faible für falsche Entscheidungen im zweiten Roman wendungsreich weiter.

Cusack ist 20, hat als Dealer bereits einen ordentlichen Kundenstamm, war einige Zeit im Knast und genehmigt sich gern selbst ein paar Pillen. Nun soll der italienisch-stämmige Cusack für seinen Boss einen Deal mit Lieferanten in Neapel einfädeln. Allerdings geht die erste Lieferung mit 50.000 Pillen hochwertigem Ecstasy verloren, was die Geschäftsbeziehung zur liefernden Camorra etwas eintrübt und Misstrauen in den Reihen der Kriminellen sät. Platzhirsch unter den Gangstern im irischen Cork ist jedoch Jimmy Phelan – „der erfolgreichste unter allen Irrtümern der Stadt“ – und der sieht es gar nicht gern, wenn da jemand versucht, den Drogenmarkt aufzumischen, ohne ihn zu beteiligen. Da ist es ganz hilfreich, dass Ryan ihm noch einen Gefallen schuldet. Ryan hat aber noch ganz andere Probleme. Seine langjährige Freundin Karine hat ihm dem Laufpass gegeben, weil er einfach nichts auf die Reihe bekommt. Er bandelt umgehend mit einer Frau an, auf die unglücklicherweise auch sein Boss ein Auge geworfen hat.

Eine wunderbare Ausgangslage also, die Lisa McInerney gekonnt ausspielt. Dieser Cusack gerät von einer Zwickmühle in die nächste, häuft Probleme an, die sich gegenseitig aufschaukeln. Er ist dabei Spielball krimineller Kontrahenten, verschärft die Lage aber auch stetig durch eigenes gedankenloses Zutun. Seine Zweifel und Bedenken, dazu vage Erklärungsversuche, wie sein Leben derart aus dem Ruder laufen konnte, notiert er in Briefen an seine tote Mutter. McInerney erzählt das alles zupackend, lebensklug und mit viel Sinn für herrlich absurde Volten, die sich zu einer kompakten, bitterbösen Geschichte über einen Kleinkriminellen fügen, der gerne aussteigen würde, stattdessen aber immer tiefer in den Strudel gerät. Das könnte sich zu einer famosen, irischen Gangstersaga auswachsen.

- Lisa McInerney: Blutwunder (The Blood Miracles, 2017). Aus dem Englischen von Werner Löcher-Lawrence. Liebeskind-Verlag, München 2019. 333 Seiten, 22 Euro.

Kleines KickAss für den WDR

(JF) In Spionageromanen gehe es meist “um nichts weniger als ums Weltschicksal“, weiß der Rezensent im Kulturprogramm des Westdeutschen Rundfunks. „Finstere Geheimdienste“, heißt es weiter, „bedrohen den Frieden, die Zivilisation wankt dem Rand des Abgrunds entgegen.“ Und selbst „subtile Autoren wie John le Carré“ könnten sich „von dieser Genre-Vorgabe nicht befreien“.

So weit, so kenntnisfrei. Und typisch für eine Literaturkritik, die tapfer an liebgewonnenen Klischees festhält. Wer seine Genre-Expertise den Romanen Ian Flemings (oder vielleicht auch nur deren Verfilmungen) verdankt, vermag leicht literarischen Mehrwert zu entdecken, wenn sich eine Autorin wie Kate Atkinson, „die sich bislang von dieser Gattung fernhielt“, erfolgreich am Agententhriller versucht. „Deckname Flamingo“ (Transcription, 2018) gehe, so lobt unser Kritiker, „weit geht über das Erzählen eines Spionage-Plots hinaus“ und sei „gleichzeitig auch die Analyse einer Gesellschaft im Ausnahmezustand, die befallen ist von der paranoiden Angst vor einem allgegenwärtigen Feind“.

Dass Atkinson hier also nicht anders verfährt als avancierte Spannungsautoren wie Gerald Seymour, Robert Littell oder Olen Steinhauer, darf in dieser Buchkritik keine Rolle spielen, schließlich geht es um literarischen Distinktionsgewinn. Und die beste Voraussetzung dafür ist Ignoranz.

- Kate Atkinson: Deckname Flamingo (Transcription, 2018.) Aus dem Englischen von Anette Grube. Droemer-Verlag, München 2019. 331 Seiten, 19,99 Euro. – CrimeMag-Besprechung von Frank Rumpel hier.

Sand auf unserer Haut

(KB) Einer musste es erfinden, weil es immer einer tut. Jonathan Lethem wollte es vielleicht nicht, aber er hat es getan: Der literarische Softporno für Boyz ist da. Die FAZ nennt Lethem einen Starautor. Er beschreibt in seinem neuen Roman Der wilde Detektiv die Sinnsuche nach dem Zerbrechen des Sinns: Die postapokalyptische Ära in Kalifornien nach der Wahl von Donald Trump. Klingt vielversprechend, ist es aber nicht. Phoebe Siegler schmeißt alles hin. Ihren Beruf, das Leben in L.A.. Sie begibt sich auf die Suche nach einer Vermissten. Was sie in erster Linie findet, ist eine heiße Lovestory. Bei Lethem wird „Salz auf unserer Haut“ zu „Sand auf unserer Haut“. Die Protagonistin trifft am Rande der Wüste den knorrigen Privatermittler Charles Heist. Ein haariger Urbursche in hipper Lederjacke. Nicht überraschend ist er ein wortkarger Mann. Da müssen Taten folgen. Binnen kürzester Zeit kommt es zwar nicht zu Ermittlungen, aber zu heißem Sex. Sie lutscht ihm den Schwanz, danach darf er es ihr „mit den Fingern“ machen. Phoebe schluckt das gern. An der zerrütteten Leserin — nicht durch den Sex, sondern durch die Manifestation dieser uralten Männerfantasie — zieht auf den nächsten Seiten so etwas wie Handlung (irgendwas mit Kaninchen und Bären) vorbei. Ursprüngliche Natur. Naturburschen und -weiber. Der harte Mann, Heist, zieht in einen harten Kampf. Und nachdem wirklich jedes nur denkbare Klischee durchgenudelt ist, lieben sich die beiden (verletzter Held, pflegende Heldin) nochmals in …? Richtig! Ursprünglicher Natur. Hier prototypisch für Amerika „Blende“ von Wüste auf Wellnesshotel.

Vielleicht wäre dieses Buch noch zu retten gewesen. Es besitzt ein fantastisches Cover. Doch die Regel gilt auch umgekehrt: Don’t judge a book by its … Tja. Aber Lethem stattet seine läufige Ich-Erzählerin mit einer derart selbstverliebt ironisch blödelnden Art aus, die jegliche Tiefe, jegliches ernsthafte Interesse an der Verfassung der Menschheit negiert. Und so bleiben Figuren und Plot hübsch an der Oberfläche, geistreich aufpoliert. Das andauernde Gejammer über einen unfähigen Präsidenten rettet keinen Roman. Noch nie war es in der Kriminalliteratur egaler, wenn eine Vermisste schließlich gefunden wird. Hauptsache Schwänze und Waschbrettbäuche sind hart. Der Sex ist weich, ganz weich. Soft und Porn. Die literarische Antwort auf die Regentschaft von Donald Trump? Sie überrascht nicht unbedingt, lässt aber weiterhin um die Zukunft dieses Landes fürchten.

- Jonathan Lethem: Der wilde Detektiv (The Feral Detective, 2018). Übersetzt von Ulrich Blumenbach. Tropen, Stuttgart 2019, 335 Seiten, 22 Euro.

Zwischen Desillusion und Melancholie

(hpe) Amy Falconetti, der Titelfigur von William Boyles neuem Roman Einsame Zeugin (»The Lonely Witness», 2018), sind wir schon in seinem Debüt »Gravesend« (2013; Deutsch 2018) begegnet. Als Barkeeperin, die sich mit Alessandra einliess, war sie jedoch nur eine Randfigur. In Rückblenden erfahren wir nun, dass sie dann zu Alessandra nach Gravesend gezogen ist, ein Viertel im New Yorker Stadtteil Brooklyn. (Keine Hipster-Gegend – in einem Ranking der beliebtesten Quartiere Brooklyns habe ich Gravesend auf Rang 36 gefunden.) Alessandra ist inzwischen nach Los Angeles gezogen, um ihre Schauspielkarriere in Gang zu bringen. Amy ist in Gravesend hängengeblieben und hat ihr wildes Leben hinter sich gelassen. »Inzwischen blitzen Bilder aus ihrem früheren Leben – eigentlich waren es ja mehrere – nur noch manchmal auf, verschwommene Erinnerungen an Bars, Musik, Tattoos, Saufereien, Frauen.« Sie hat zurück zur Kirche gefunden und engagiert sich in der Freiwilligenarbeit. So bringt sie alten Menschen, die nicht mehr zur Kirche gehen können, die Kommunion nach Hause. Geld verdient sie mit Gelegenheitsjobs, etwa an der Kasse in einem kleinen Supermarkt. Es ist ein einsames Leben irgendwo zwischen Desillusion und Melancholie.

Eines Tages wird Amy Zeugin einer tödlichen Messerstecherei, und ihr Leben wird über Nach turbulent. Sie behält ihre Beobachtung für sich und stellt dem Mörder selber nach, ohne eigentlich zu wissen weshalb. In kürzester Zeit beginnen sich die Ereignisse zu überstürzen. Dazu treten neue und alte Bekannte in Amys Leben, darunter ihr Vater. Und Alessandra, die aus Los Angeles für ein Vorsprechen nach New York kommt. Nach und nach steigert Boyle das Tempo und lässt schließlich einen Grossteil des Personals des Romans zu einem furiosen Finale zusammenkommen.

William Boyle bestätigt mit »Einsame Zeugin« seine schon in »Gravesend« meisterhaft gezeigte Fähigkeit, vordergründig unspektakuläre Geschichte auf eindringliche, packende Art zu erzählen. Seine Figuren sind mehr oder weniger liebenswerte Loser, die er immer mit viel Empathie begleitet. In seinen nur scheinbar »kleinen« Noir-Geschichten steckt das wahre Leben, das viel spannender ist als die abstrusen Geschichten um immer abseitigere Verbrechen, mit denen sich heute so viele Krimitautoren um Aufmerksamkeit heischen.

PS. William Boyle ist ein passionierter Musikliebhaber; bis vor kurzem arbeitete er nebenbei im Plattenladen The End of All Music in Oxford, Mississippi, wo er auch an der University of Mississippi tätig ist. Wie schon zu «Gravesend» hat er auch für den Nachfolgeroman «Einsame Zeugin» eine kommentierte Playlist mit 18 Tracks von Künstlern wie Sharon Van Etten, Cat Power, Nina Simone, Nick Cave and the Bad Seeds, Ramones, Lucinda Williams und L7 zusammengestellt, die quasi den Soundtrack zur Geschichte bildet.

- William Boyle: Einsame Zeugin (The Lonely Witness, 2018). Aus dem Englischen von Andrea Stumpf. Polar, Stuttgart 2019. 299 Seiten, 20 Euro.

Vergrabene Erinnerungen

(rum) Erst steht sein geliebter Alpha Romeo in Flammen, dann macht jemand seine Bude unbewohnbar, zertrümmert die Möbel, ritzt „Bastard“ ins Sofa. „Da wühlte einer in seinem Leben“, heißt es in Sonja M. Schultz‚ klasse Debüt Hundesohn, einem Roman der im Hamburg des Jahres 1989 spielt. Herbert Hawk heißt der, dem erst das Auto, dann die Wohnung und fast noch das Leben abhanden kommt.

Als Jugendlicher ist er vor seinem gewalttätigen Vater nach Hamburg geflohen. Der hatte ihn in einen Hundezwinger gesperrt, wenn er nicht parierte. Hawk kommt in einer Seemannsmission unter, arbeitet im Hafen. In den 1960ern ist das. Er lernt boxen und gerät ins Kielwasser eines Dealers und Zuhälters. Später steigt er bei einer Rockerbande ein, die das kriminelle Geschäft rund um die Schlachthöfe kontrolliert. Er unternimmt Kurierfahrten. Das geht lange gut, bis er einen tödlichen Unfall verursacht und ins Gefängnis muss. Jetzt ist er wieder draußen – und irgendjemand ist hinter ihm her. Er hat nur beim besten Willen keine Ahnung wer das sein könnte, nur so viel: „Man zündete ihm nicht das Leben an.“

Zupackend erzählt Sonja M. Schultz, die über den „Nationalsozialismus im Film“ promovierte und als Spoken-Word-Performerin auftritt, diese schön verschachtelte Geschichte um einen Typ, der sein Leben lang noch keinen Fuß auf den Boden bekommen hat. Nach und nach drängen in Hawk Erinnerungen hoch, die er gut vergraben glaubte, die er aber nun braucht, um in seinem an Fehltritten und fragwürdigen Entscheidungen keineswegs armen Leben nach etwas zu suchen, das ihn bis in die Gegenwart verfolgt. Der Schlag kommt schließlich aus einer Richtung, die er völlig ausgeblendet hatte. Schultz erzählt von über Generationen verteilten, familiären Tragödien, seelischen Verwundungen, die immer wieder aufs neue eine verquere Sicht auf die Welt erzeugen. Sie arbeitet mit einprägsamen Bildern, greller Action, markanten Charakteren (Hakenkreuz-Eddy, Pik-Johnny, Zweimeter-Inge) und einem Milieu, das nicht ohne seine Klischees auskommt. Stark aber ist sie vor allem in den leisen Passagen, ganz nah an ihrer Figur, die grob und unbeholfen, naiv und egozentrisch, gebrochen und in Stücken wieder zusammengesetzt ist.

- Sonja M. Schultz: Hundesohn. Roman. Kampa-Verlag, Zürich 2019. 317 Seiten, 22 Euro.

Intensive Prosa

(TW) Nizar Benali ist Privatdetektiv für Cyber-Crimes. Davon, meistens geht es um Cybermobbing, kann er recht und schlecht leben, ein fetter Auftrag könnte ihm Luft verschaffen: Er soll einen Darknet-Dealer finden, der eine hochgefährliche Designer-Droge namens Mephedron vertreibt, an dessen Folgen der Sohn des Klienten gestorben war. Kompliziert wird es, als Nizar Benali aus heiterem Himmel mit der Tatsache konfrontiert wird, dass er einen siebzehnjährigen Sohn hat, von dessen Existenz er bisher nichts wusste. Dieser Sohn ist auf dem besten Weg in eine kriminelle Karriere als Straßendealer und hat zudem zwanzigtausend Euro Schulden bei einem eher unangenehmen Gangster. Ein klassisches Setting für einen klassischen Privatdetektiv-Roman, in dem es weniger um Fall und Aufklärung geht, sondern ums Überleben auf den Straßen der Städte.

In Der die Träume hört von Selim Özdogan dominiert allerdings diese Plotschiene nicht. Der Kölner Autor gräbt tiefer und entwirft anhand von Nizar Benalis Leben eine Biographie von Menschen aus der dritten Immigranten-Generation, die nach oben wollen. Oder besser raus aus den Wohnhöllen der Trabantenstädte, hier aus dem fiktiven „Westmarkt“, irgendwo zwischen Rhein und Ruhr. Kriminalität ist überall, erfolgreiches Dealen eine Möglichkeit nach oben zu kommen – oder in den Knast, wie Benalis Ziehbruder Kamber. So etwas wie Orientierung gibt höchstens die Musik, Rap und Hip-Hop, weshalb auch Nazirs Biographie eine Art musikalischer Biographie ist und den Soundtrack des Buches vorgibt. Und Rückhalt sucht man bei der Familie, in Nizars Fall bei seiner türkischen Pflegemutter. Falls man eine eigene Familie hat. Nizar selbst ist der uneheliche Sohn einer tunesischen Mutter und hatte einfach nur Glück, in Sevgi eine gütige Pflegemutter gefunden zu haben. Deswegen fühlt er sich auch seinem Sohn verpflichtet, wegen dem er riskante Manöver machen muss, die ihn wieder in die Milieus zu ziehen droht, denen er entkommen zu sein glaubt. Der die Träume hört ist ein Roman, der mit Genremitteln eine Lebenswirklichkeit erzählt, die anders wohl kaum zu erzählen wäre.

Der Roman ist fast eine Art „Anti-4-Blocks“, nichts wird überhöht, nichts kommt nachahmenswert rüber, nichts ist cool, schick oder aufregend. Es ist die Geschichte einer Gesellschaft, die von der restlichen Gesellschaft abgehängt ist, ihre eigenen Regeln und Rituale hat, wie fragwürdig die auch sein mögen. Die Aufstiegsversprechen glitzern verführerisch, aber sie gelten bei weitem nicht für alle. Wenn „Integration“ oder Teilhabe als Möglichkeit für ganze Bevölkerungsgruppen systemisch verbaut ist, hat die ganze Gesellschaft ein Problem.

»Der die Träume hört« überschreitet manchmal seine narrativen Grenzen und gerät gefährlich in die Nähe von Gedankenprosa und Diskursroman. Aber die Intensität von Özdogans Prosa, die manchmal kataraktartig daherkommt und ein feines Feeling für gesprochene Sprache hat, bewahrt ihn weitgehend vor dieser Falle.

- Selim Özdogan: Der die Träume hört. Kriminalroman. Nautilus, Hamburg 2019. Klappenbroschur, 288 Seiten, 18 Euro.

Kleinkrimineller aus verlorener Ehre

(wer) Der Kriegsversehrte Andreas Pum gerät in die Mühlen der Justiz und wird kriminalisiert. Joseph Roths Roman hat auch fast 100 Jahre nach seinem Erscheinen nichts von seiner bestürzenden Wirkung verloren. „Der Leierkasten gehört zum Gefolge des Krieges, wie Hunger und Pestilenz. In ihm verkörpert sich der Dank des Vaterlandes am vollkommensten. Wer Ohren hatte, konnte schon im Jahre 1914 aus dem Drommetengeschmetter der siegreichen Völker das Gedudel der Zerbrochenen hören.“ Dieses Stück kraftvolle Prosa von Joseph Roth könnte gleichsam das Motto seines Romans Die Rebellion sein, den Ralph Schock für den Wallstein Verlag nach dem Manuskript herausgegeben hat.

Roth erzählt die Geschichte des obrigkeitshörigen, bigotten Weltkriegsveteranen Andreas Pum. Zwar hat der in der Schlacht ein Bein verloren, nicht aber das Selbstverständnis, dass er etwas Besseres sei als die anderen in seinem Lazarett – die gesichtslosen Krüppel, die Rückenmarksgeschädigten, die Zitterer. Pum blickt auf sie herab und rechnet sich eine einigermaßen kommode Zukunft als ordensdekorierter Inhaber eines Lädchens für Postwertzeichen aus. Statt dieses „Briefmarkenverschleißes“ wird dann ein Leierkasten draus, der Pum seinen kargen Lebensunterhalt sichert. Eine behördliche Lizenz hat er, also darf er drehen, wo er will. Bis er eines Tages in der Tram an einen Herrn gerät, der den Veteranen für einen Simulanten hält. Es kommt zum Gerangel, Pum steht unversehens nicht mehr als Opfer, sondern als Täter da und gerät in die Mühlen der Justiz – ein Kleinkrimineller aus verlorener Ehre, wenn man so will.

Wie in vielen anderen seiner Romane und Feuilletons schildert Joseph Roth pessimistisch, welche Folgen der erste Weltkrieg für die Menschen hatte. Er schildert sie in hoffnungslosen Lagen, drangsaliert und gedemütigt von einer mitleidlosen Umwelt. Eine Trostlosigkeit, wie man sie auch bei Kafka und Canetti findet. So ist dieser Roman auch fast 100 Jahre nach Erscheinen ein großes Stück Literatur mit zeitloser Aussagekraft. Feuilletons wie das über „Berliner Bettelmusikanten“, aus dem das Eingangszitat stammt, sowie ein umfangreichen Anhang runden den 280-seitigen Band ab. Unbedingt lesenswert!

- Joseph Roth: Die Rebellion. Roman. Nach dem Manuskript ediert und mit einem Nachwort herausgegeben von Ralph Schock. Wallstein Verlag, Göttingen 2019. 280 Seiten, 24 Euro.

Ein Mann auf der Durchreise – Joseph Roth (2)

(AM) Geburtstage sind sinnvoll, keine Frage. Zum 125. von Joseph Roth ist jetzt im wieder auferstandenen Leipziger Verlag Faber & Faber die Beichte eines Mörders, erzählt in einer Nacht neu aufgelegt worden, die Ausstattung bibliophil und mit 50 farbigen Illustrationen von Klaus Waschk versehen. So dargeboten, wird die 1936 im niederländischen Exilverlag Allert de Lange erschienene Geschichte noch wuchtiger.

Sie hat zwei Ich-Erzähler, der eine erzählt darin über den anderen. Ein Zielloser im Paris der Zwischenkriegszeit (möglicherweise Joseph Roth selbst als Erzähler?) trifft auf einen Getriebenen. In einer einzigen Nacht im russischen Emigrantenlokal „Tari-Bari“ breitet sich die Geschichte eines ganzen Lebens aus. Ein Mörder beichtet, ein Spitzel erzählt – man könnte auch sagen: ein Geheimagent. Semjon Semjonowitsch Golubtschik erzählt seine Lebensgeschichte in der zaristischen Geheimpolizei Ochrana. Der Roman ist eine Parabel auf die Macht des Bösen, die Sehnsucht nach Liebe, die Frage nach Schuld und das Streben nach Glück.

Ob Eric Ambler für seinen „Dimitrios“ diesen Roman von Joseph Roth gekannt hat? Seelenverwandt sind sie. Auch Alan Furst bezieht sich immer wieder auf Joseph Roth. „Von Joseph Roth bis Eric Ambler“ lautete der Untertitel von Jörg Fausers „Lese-Stoff“, einem Kompendium von Schriftstellerporträts. In seiner Hommage für Joseph Roth nannte er ihn einen Mann auf der Durchreise …

- Joseph Roth: Beichte eines Mörders, erzählt in einer Nacht. (Erstausgabe 1936.) Mit 50 farbigen Illustrationen von Klaus Waschk. Faber & Faber, Leipzig 2019. Leinenband mit Lesebändchen im Schmuckschuber, 176 Seiten, 36 Euro.

Pechschwarzes Irland

(hpe) Harry Rigby ist ein harter Hund. In »Eight Ball Boogie« (2003; Deutsch 2018), dem Debüt des irischen Autors Declan Burke, war er noch so etwas zwischen Journalist und Privatdetektiv, der die Boulevardpresse mit Informationen belieferte. Nach einigen anderen Romanen, darunter die auch auf Deutsch vorliegenden »The Big O« (2007; Deutsch 2016) und »Absolute Cool Zero« (2011; 2014), hat Burke im jetzt auf Deutsch erschienenen Slaughter’s Hound (2012) die Figur wieder aufgenommen. Nach einigen Jahren in der Psychiatrie, weil er seinen Bruder getötet hatte, fährt Harry Taxi. Was vor allem eine Tarnung für zwielichtige Geschäfte wie Drogenhandel ist.

Mit einer Lieferung Gras fährt Harry an einem wunderschönen Sommerabend zu einem alten Lagerhaus am Hafen von Sligo, wo sein Kumpel Finn Hamilton aus einem Studio in der neunten Etage eher depressive Musik in den Äther sendet. Kennengelernt haben sich die beiden, als sie in der geschlossenen Abteilung ein Zimmer teilten. Finn war dort, weil er Liegenschaften im Besitz seiner reichen Familie abgefackelt hatte. Finn erzählt Harry von seinen Plänen, mit seiner Freundin in deren Heimat Nordzypern auszuwandern. Doch kaum steht Harry wieder neben seinem Taxi schlägt ein menschlicher Körper in das Auto ein, das sogleich in Flammen aufgeht. Hat sich Finn tatsächlich aus dem neunten Stock in den Tod gestürzt? Oder hat ihn jemand aus dem Fenster geworfen? Doch niemand sonst schien Lagerhaus gewesen zu sein. Daraus entwickelt Burke eine ebenso wilde wie wüste Geschichte. Dabei geht es um Handel mit gefälschter Kunst und um den Zerfall des maroden Immobilienimperiums der Familie Hamilton, den Finns herrische und rücksichtslose Mutter mit allen Mitteln zu verhindern versucht.

Declan Burke erzählt sprachmächtig. Fast schon poetische Szenen wechseln sich mit äußert brutalen. Dazu gibt es reichlich tiefschwarzen Humor, ätzenden Sarkasmus und triefende Ironie. Die Art, wie er Personen und Situationen mit Vergleichen, die wie die Faust aufs Auge passen, auf den Punkt bringt, macht Freude. »Seine Reflexe waren die eines Mannes, der die Hälfte seines Lebens mit Weintrinken zum Lunch verbrachte und die andere Hälfte damit, Spesenvordrucke auszufüllen.« Oder: »So wie sie ›bitte‹ gesagt hatte, klang es, als hätte sie das Wort von der Zunge eines Leprakranken geleckt.« Über seine Heimatstadt schreibt er: »Sligo nennt sich Stadt, weil es eine Kathedrale hat und Heroin.« Gescheit baut er immer wieder Anspielungen und Bezüge zu Geschichte, Politik und vor allem auch zur Popkultur ein. Großartiger Stoff für Liebhaber echter Noir-Krimis!

- Declan Burke: Slaughter’s Hound (Slaughter’s Hound, 2012). Aus dem Englischen von Robert Brack. Edition Nautilus, Hamburg 2019. 383 Seiten, 20 Euro.

Ganz große Klasse

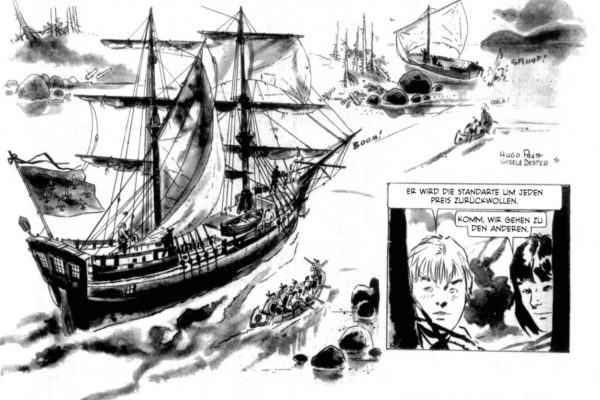

(TW) Eine wunderschöne Edition im avant-verlag macht ein Frühwerk des italienischen Comic-Genies Hugo Pratt (1927 – 1995) wieder zugängig: Ticonderoga, eine Serie die Pratt in seiner argentinischen Zeit zusammen mit dem nicht minder genialen Szenaristen Héctor Gérman Oesterheld (der mit Alberto Breccia den Jahrhundertcomic „Eternauta“ erfunden hatte) entwickelt hat und die in den Jahren 1957 bis 1959 Maßstäbe für das Subgenre „Abenteuer/Western“-Comic gesetzt hat. »Ticonderoga« spielt in den Jahren 1755 ff., also zur Zeit des britisch-französischen Konflikts um die nordamerikanischen Kolonien in Kanada und rund um die Großen Seen. Ein Konflikt, den man später auch gerne im Zusammenhang des Siebenjährigen Kriegs interpretierte, bei dem es ja nicht nur um Preußen vs Österreich ging, sondern eben auch um die globale, kolonialistische Hegemonie (Indien, Karibik), die zwischen England und Frankreich ausgekämpft wurde. Das ist klassischer James Fenimore Cooper-Stoff, und die Bildwelten, die Pratt schuf, scheinen später besonders vor allem wieder in Michael Mann’s Verfilmung des „Letzten Mohikaners“ wieder auf.

Joe „Ticonderoga“ Flint, der britische Kadett Caleb Lee und der geheimnisvolle Numokh bilden ein Jungs-Trio, das sich unverdrossen durch die Kriegswirren schlägt, in denen Koalitionen und Loyalitäten schnell wechseln, aber auch Begriffe wie Ehre, Stolz und Freundschaft einen hohen Wert haben. Die indigenen Völker der Gegend werden von beiden Kolonialmächten in den Konflikt hineingezogen und funktionalisiert, das konstatiert der Comic immer wieder und durchaus nicht unkritisch. Und er thematisiert offen die „asymmetrische“ Kriegsführung (besonders die Episode: „Der Veteran“), der die europäisch ausgebildeten Truppen hilflos gegenüberstanden, eine Erfahrung, die einerseits den Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg denkbar werden ließ (ein gewisser Colonel Washington treibt sich hin und wieder in der Handlung rum) und andererseits eine Echo der Entkolonialisierungs-Konflikte nach dem 2. Weltkrieg reflektiert. Das ist durchaus plausibel, weil die Szenarien von Héctor Gérman Oesterheld schon immer etwas gespenstisch Visionäres an sich hatten, siehe „Eternauta“ – er wurde dann später, 1970, von den Militärs ermordet, als er sich während der Diktatur dem Widerstand angeschlossen hatte.

Spannend auch, Hugo Pratts Prä-Corto-Maltese-Arbeit zu beobachten, die Edition bietet erfreulich viel Material dazu an, Detailstudien, die zeigen, wie sehr er sich mit den historischen Kontexten beschäftigt hat, wobei seine Sympathien ganz klar auf Seiten der indigenen Kulturen lagen. Obwohl die Originalausgaben von scheußlicher Qualität waren (dazu gibt es hier einen wunderbaren Aufsatz von José Muñoz, einem anderen Großen der argentinischen Comic-Szene) und der avant-verlag die Schwierigkeiten einer verworrenen Editionsgeschichte diskutiert, kann man das künstlerische Format seiner s/w-Bilder leicht erkennen, auch wenn die Echos von Großguru Alberto Breccia noch deutlich zu erkennen sind. Aber vor allem funktionieren die Geschichten, die erzählt werden, noch immer sehr gut. Action, Dramatik, Tragik, Spannung, Natur – all das bietet Ticonderoga galore. Jungslektüre? Mir doch egal, großartig auf jeden Fall.

- Hugo Pratt: Ticonderoga. Dt. von André Höchemer und Myriam Alfano. avant verlag, Berlin 2019. 304 Seiten. 50 Euro.

Held des Monats

(TW) Wenn schon „Tierkrimi“, dann aber richtig – so wie Emil, der hilfreiche Tintenfisch von Tomi Ungerer, ein Bilderbuch-Klassiker des Labels avant-le-lettre aus dem Jahr 1960. Emil rettet dem berühmten Tiefseetaucher Samofar das Leben, gerät unter die Menschen, schläft in einer Badewanne mit Salzwasser, arbeitet als Schwimmlehrer, virtuoser Multiinstrumentalist und Rettungsschwimmer und kann besonders als Verwandlungskünstler (Top Act: der Schaukelstuhl) beeindrucken, bei solchen Jobs sind Oktopoden klar im Vorteil. Bis er eines Tages mit einer bis an die Zähne bewaffneten Schmugglerbande aneinandergerät, nicht gut für die Strolche… Das ist witzig, auf den Punkt erzählt und gemalt, elegant und unendlich charmant. Mein Held des Monats.

- Tomi Ungerer: Emil, der hilfreiche Tintenfisch. Aus dem Englischen von Anna Cramer-Klett. Diogenes, Zürich 2018. Hardcover, 36 Seiten, 18 Euro.