Vom Wettrüsten der Tiere

Vom Wettrüsten der Tiere

Von Bodo V. Hechelhammer

Bully Buhlan (1924 – 1982) besang 1951 in seinem unvergessenen Schlager »Ich hab noch einen Koffer in Berlin« als städtische Attraktion wie selbstverständlich auch den »kleinen Bären im Zoo«. Berlin und sein zoologischer Garten, der bereits 1844 eröffnet wurde und damit der älteste Zoo Deutschlands ist, gehörten einfach zusammen. Der Berliner liebt seinen Zoo. Oder seinen Tierpark? Was normalerweise wie ein Synonym erscheint, trennt in Berlin Welten. Doch die Metropole sollte nach Ende des Zweiten Weltkrieges nicht nur politisch in zwei voneinander getrennte Teile zerfallen, sondern auch deren Tierliebe im Westen und im Osten der Stadt bald schon unterschiedlich verstanden und zunehmend politisiert werden. Denn während der besungene Zoo in West-Berlin lag, fehlte der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) eine eigene tiergärtnerische Einrichtung in ihrer Hauptstadt. Eine Frage von Prestige. Als im Sommer 1955 schließlich der Tierpark Berlin-Friedrichsfelde als »Hauptstadt Zoo« vom DDR-Präsidenten Wilhelm Pieck (1876 – 1960) feierlich eröffnet wurde, hatte Berlin von nun an einen Zoo im Westen und einen Tierpark im Ostteil der Stadt. Beide Einrichtungen konkurrierten von nun an miteinander, zunächst vor allem nur um die Besucher, bald aber schon entwickelten die beiden bestimmenden Direktoren der Einrichtungen, im Osten Heinrich Dathe (1910 – 1991) und im Westen Heinz-Georg Klös (1926 – 2014), ein regelrechtes Wettrüsten der Systeme; ausgetragen über deren Tierbestände. Ein »tierisches Wettrüsten«, mit teilweise skurrilen Geschichten. Und hierbei sind wir genau beim vorliegenden Buch von Jan Mohnhaupt angekommen, der dieses spannende Thema anschaulich beschrieben hat.

Jan Mohnhaupt, geboren 1983 in Bochum, hat als freier Journalist für »Spiegel Online«, die »Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung« oder für den »Tagesspiegel« gearbeitet. Jahrelang war er für das Sportressort tätig, schrieb etwa 2015 sein erstes Buch »Auf der Kippe« über einen Fußballprofi. Er verfasste aber auch immer wieder Artikel über den Berliner Zoo und Tierpark, resultierend aus seiner Liebe zum Thema aus Kindheitstagen. Nach einer Reportage 2015 zum Jubiläum des Berliner Tierparks war die Idee für das Buch geboren. Ein weiteres Jahr lang recherchierte und arbeitete Mohnhaupt am Thema weiter, besuchte Zoos in Deutschland und sprach mit Zeitzeugen. Herausgekommen ist ein 300-Seiten-Buch. Er breitet darin eine ganz besondere politische, kulturhistorische wie auch stadtgeschichtliche Episode des Kalten Krieges vor dem Leser aus, spannt zwischen Pro- und Epilog, in acht gleichgewichteten Kapiteln, einen chronologischen Faden zwischen Kriegsende und Wiedervereinigung. Jan Mohnhaupt ist dabei etwas gelungen, was es in dieser Form noch nicht gab. Eine gesamtdeutsche Zeitreise am Beispiel der Berliner Geschichte und tierischer Episoden, mit Blick auf die beiden Tiergärten im Osten und Westen als Ort für einen speziellen Stellvertreterkrieg der politischen Systeme.

»VEB Kälte« spendet Eisbären

»VEB Kälte« spendet Eisbären

Nach Gründung der DDR behagte es der politischen Partei- und Staatsführung in Pankow gar nicht, dass der Klassenfeind seine sozialistischen Bürger zur Tierschau in den Westen lockte. So wurde politisch motiviert ein eigener Tiergarten konzipiert, ein Prestigeobjekt, aus sehr »bezeichnenden« Spenderkollektiven. Die damals eigene Logik wirkt rückblickend einfach nur skurril, denn während etwa der Volkseigene Betrieb (VEB) »Kälte« Eisbären spendete, stiftete die Stadt Strausberg natürlich Strauße, das Ministerium für Schwerindustrie einen Elefanten und die Stasi war für die Anschaffung von Brillenbären verantwortlich. Während beide Berliner Einrichtungen anfangs sogar vorbei an den politischen Gremien Tiere austauschten, – zeitungsbekannt wurde die »Aktion Westesel gegen Ostschwein« -, änderte sich das schnell mit dem Amtsantritt von Heinz-Georg Klös im Jahr 1956. Ein regelrechtes Wettrüsten der Tiere begann: Wer eröffnet zuerst ein Nashornhaus, wer hat ein größeres Elefantengehege, wer übertrumpft den Stadtrivalen mit einer großen Tropenhalle und wird wenig später vom Bau eines Raubkatzenhauses selbst gekontert. Mitunter reichte dabei schon ein dreiwöchiges Gastspiel wie im August 1958 aus, als aus China die Pandabärin »Chi Chi« im Ost-Berliner Tierpark der Publikumsmagnet wurde und hunderttausende Berliner in den östlichen Tiergarten lockte.

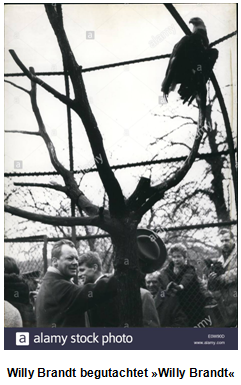

»Willy Brandt« ist krank

»Willy Brandt« ist krank

Eine andere Geschichte, die Mohnhaupt gekonnt erzählt, ist, wie Anfang der 60er Jahre der Zoo im Westen für ein politisches Statement genutzt werden sollte, statt dessen aber damit peinliche Berühmtheit erlangte. Der amerikanische Justizminister Robert F. Kennendy (1925 – 1968) besuchte 1962 die BRD und brachte dem seit einem Jahr durch die Mauer geteilten Berlin das stolze Wappentier der USA, einen Weißkopfseeadler, als Staatsgeschenk mit. Symbolträchtig erhielt er den Namen des regierenden Bürgermeisters Willy Brandt (1913 – 1992). Die Begeisterung war groß. Ein sichtbares und lebendiges Zeichen der transatlantischen Verbundenheit und Stärke. Doch leider war das Tier krank, hatte verkrüppelte Krallen und konnte gar nicht mehr jagen. Der Stolz Amerikas vegetierte im Gehege West-Berlins. Ein fatales politisches Symbol, worüber sich der Osten nur allzu gerne lustig machte. Das »Neue Deutschland« schrieb belustigt über den kranken Willy Brandt, der »hinter Gittern […] am liebsten tote Ratten frisst«. Aber auch für internationale Kontakte ließ sich der Zoo gut in Szene setzten, etwa als sich in den 70er Jahren China langsam Richtung Westen zu öffnen begann, wurde dieses parallel durch handverlesene Schenkungen von Panda-Bären an westliche Staaten begleitet. Deutschland ging lange Zeit leer aus. Doch Bundeskanzler Helmut Schmidt (1918 – 2015) erreichte schließlich 1979, dass auch West-Berlin mit Pandas »nachrüsten« konnte. Man hatte noch immer das östliche Gastspiel von »Chi Chi« im Hinterkopf. Als 1980 dann die beiden Bären »Bao Bao« und »Tjen Tjen« im Zoo eintrafen, legte sogar der sowjetische Botschafter Protest ein. Zahlreiche unterhaltsame wie nachdenkliche Anekdoten dieser Art lassen sich in Mohnhaupts Buch finden. Denn immer wieder wurden die Tiere in beiden Gärten im Laufe der Jahre politisch instrumentalisiert und öffentlichkeitswirksam für politische Symbolik missbraucht. Allerdings, verstanden es am Ende auch die miteinander rivalisierenden Direktoren, diese Politik für ihre jeweils eigenen Einrichtungen  und Interessen sehr gut zu nutzen, um immer weitere Gebäudeerweiterungen oder Anschaffungen von Tierbeständen realisieren zu können. Darin waren sich beide, systemübergreifend im Westen wie im Osten, doch gleich. Der Zoo als tierische Bühne der Weltpolitik fand schließlich sein Ende mit dem Ende des Kalten Krieges.

und Interessen sehr gut zu nutzen, um immer weitere Gebäudeerweiterungen oder Anschaffungen von Tierbeständen realisieren zu können. Darin waren sich beide, systemübergreifend im Westen wie im Osten, doch gleich. Der Zoo als tierische Bühne der Weltpolitik fand schließlich sein Ende mit dem Ende des Kalten Krieges.

»Der Zoo der Anderen« ist auch als Buch anders. Es ist ist im wahrsten und besten Sinne des Wortes ein unterhaltsames und informatives Lesebuch, mit oftmals auch einfach lustigen Geschichten, die man gerne liest. Wer also etwas über den deutsch-deutschen Gegensatz im Kalten Krieg einmal aus einer anderen Perspektive, mit leichtem »Augenzwinkern«, erfahren, gerne sich dabei einzelne Tiergeschichten erzählen lassen und als freundliche Zugabe auch die besondere Seele der Berliner etwas besser begreifen möchte, dem ist Mohnhaupts Buch als Lektüre nur zu empfehlen. Man sollte nur bedenken, dass danach vielleicht kein Besuch eines Zoos oder Tierparks mehr sein könnte, wie zuvor. Lesenswert.

Jan Mohnhaupt: Der Zoo der Anderen. Als die Stasi ihr Herz für Brillenbären entdeckte & Helmut Schmidt mit Pandas nachrüstete. München: Hanser Verlag, München 2017. 300 Seiten, 20 Euro.

Bodo V. Hechelhammers Texte bei CrimeMag hier.