Vielschichtiges Panorama

Überzeugte Kommunistin, Anhängerin Titos und Unterstützerin der Partisanen-Bewegung, Frau eines weltberühmten Radiologen und dreifache Mutter: Das Leben von Zora Del Buono, geboren in Slowenien, war ein wechselvolles, ein von der Geschichte des 20. Jahrhunderts geprägtes, sie selbst eine schillernde Person. In ihrem meisterhaften Roman „Die Marschallin“ erzählt ihre Enkelin Zora del Buono über ihre Großmutter und die Familie, über große Politik und das Grauen der Kriege sowie private Schicksale.

Der Roman beginnt mit einem Prolog. Darin schreibt die Autorin über ihre Verantwortung, die Familiengeschichte an die Öffentlichkeit zu bringen, über die Haltung ihrer Cousine Elena und ihren ganz eigenen Blick auf die Vorfahrin und das einstige Geschehen. Das des Romans setzt 1919 ein und führt den Leser über Jahrzehnte hinweg bis ins Jahr 1980. Eine Zeit, in der aus der jungen Zora, die mit ihren Eltern und Geschwistern nach der kriegsbedingten Flucht nach Lubljana wieder in das umkämpfte Heimatdorf Bovec zurückgekehrt ist, schließlich eine betagte Dame wird, die in einem Altersheim lebt und auf ihr Leben zurückblickt. Auf die Kindheit in einer großen Familie mit vier Brüdern – wobei einer von einem anderen Vater stammt-, auf die Ehe mit dem später angesehenen Radiologen Pietro Del Buono und das gemeinsame Leben in der apulischen Stadt Bari, auf die Jahre des weit größeren Krieges sowie die heftigen Auseinandersetzungen zwischen Kommunisten und Faschisten sowie die feindseligen Beziehungen innerhalb der Linken.

Der Roman setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Im ersteren umfangreicheren Part werden die Ereignisse zwischen 1918 und 1948 in Zeitsprüngen und anekdotenhaft geschildert. Die Handlung fächert sich auf, weil der Blick auch auf weitere Mitglieder der Familie gerichtet ist. Der Leser wird an mehrere Orte geführt. Mit Pietro geht es Anfang der 20er-Jahre nach Berlin, wo er sich an der Charité ausbilden lässt. Auf der Insel Ustica nahe Sizilien, auf der politische Gefangene durch das Duce-Regime verbannt werden, ist Pietros Vater Guiseppe, ein eingefleischter Kommunist, Bürgermeister, der wenige Minuten vor seiner Verhaftung dank einer Warnung fliehen kann. In Bari leben Zora und Pietro. Hier entwirft sie das gemeinsame Haus, ein eindrucksvolles Palazzo, arbeitet er in seiner eigenen Klinik, wachsen die gemeinsamen Söhne Davide, Greco und Manfredi heran. Immer wieder werden auch die unterschiedlichen Lebensläufe der Brüder Franc, Ljubko, Boris und Nino beleuchtet. Im zweiten Teil erinnert sich Zora, nunmehr Bewohnerin eines Altenheimes und auf die Hilfe ihrer Pflegerin angewiesen, an ihr Leben, ihre Hingabe zu Josip Broz Tito, der Patient ihres Mannes war und später Staatschef Jugoslawien wurde. Ihre Erinnerung an ein Verbrechen, mit dem sie durch einen nicht unwesentlichen Gegenstand verknüpft ist, lassen Schuldgefühle in ihr entstehen. Zudem quälen sie die dramatischen Schicksale in ihrer Familie, all die schmerzlichen Verluste, als bei tragischen Auto-Unfällen mehrere Angehörige ums Leben kamen.

Del Buono zieht in ihrem Roman ein vielschichtiges Panorama auf, das auf herausragende Weise von den Menschen in jener wechselvollen Zeit zwischen politischen und gesellschaftlichen Extremen sowie den dunklen Jahren beider großer Kriege berichtet. Von der Verfolgung Homosexueller im Faschismus wird ebenso erzählt wie von den kriegerischen Umtrieben Italiens in Abessinien (Äthiopien) und vom Einfluss des Futurismus. Das literarische Porträt ihrer Großmutter lässt eine besondere, resolute und mutige Frau mit all ihren charakterlichen Eigenschaften, ihren Stärken und ihren Schwächen erkennen, die ein ambivalentes Verhältnis zu ihren Söhnen pflegte, ihre Schwiegertöchter nicht leiden mochte, leidenschaftlich die kommunistischen Ideale vertrat, aber zugleich in wohlhabenden Verhältnissen lebte, die sie durch ihre Heirat erlangen konnte. Der Blick und die Haltung der anderen tragen nicht unwesentlich zu diesem Porträt bei.

Zugleich gibt dieser Roman Einblicke in die politischen Verhältnisse im Adria-Raum und auf das Leben der dortigen Einwohner, die in kurzen Phasen immer wieder Veränderungen erfahren mussten. Durch die Gemeinde Bocev, in den Julischen Alpen gelegen, lief im Ersten Weltkrieg die sogenannte Soča-Frontlinie. Die Region kam im Anschluss zu Italien. 1947 wurde das heute wieder zu Slowenien gehörende Gebiet Jugoslawien zugesprochen.

Zora del Buono, 1962 in Zürich und damit ein Jahr vor dem tödlichen Unfall ihres Vaters Manfredi del Buono zur Welt gekommen, studierte Architektur in Zürich und wirkte als Bauleiterin in Berlin. Sie ist Gründungsmitglied der Zeitschrift „mare“ und debütierte mit dem Roman „Canitz‘ Verlangen“. „Die Marschallin“ ist ihr nunmehr vierter Roman. Ein Buch, das eine ganz eigene Faszination ausstrahlt, weil es so überaus kraftvoll und reich an ineinander verwobenen Lebensfäden ist.

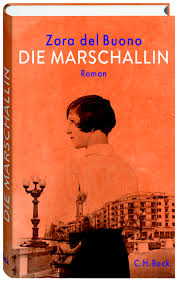

Zora del Buono: Die Marschallin. C.H. Beck, München 2020. 382 Seiten, 24 Euro.

Constanze Matthes: 1977 in Großenhain/Sachsen geboren, seit der Kindheit verrückt nach Büchern und Geschichten. Studium der Germanistik, Kommunikations- und Medienwissenschaften sowie Theaterwissenschaft in Leipzig, dabei ein Auslandsaufenthalt in Norwegen und seitdem in dieses Land verliebt. Erste journalistische Erfahrung als freie Journalistin für die Sächsische Zeitung gesammelt, heute unter anderem für das Naumburger Tageblatt/Mitteldeutsche Zeitung tätig. Auf ihrem Blog „Zeichen & Zeiten“ schreibt sie über Bücher, die sie ans Herz legt. Sie lebt und arbeitet in Naumburg/Saale. Constanze Matthes bei uns auf CrimeMag. Bei Twitter.