Hommage an Edgar von Deadgar

Hommage an Edgar von Deadgar

Während das Poe-Jahr feinsinnige Exegesen, subtile Auslegungen, (neunmal-)kluge Bewertungen, absonderliche Einordnungen und bewunderndes Staunen galore produziert, haben sich der Zeichner Richard Corben, der Szenarist Rich Margopoulos und andere einschlägige Gestalten zusammengerottet, um den Gottvater aller hackwriter mit und ohne Ambitionitis mit einem Comic-Album zu ehren, das so schön schaurig, kitschig, genial und daneben ist, wie das hohe Geburtstagskind selbst es war … Beifällig betrachtet von Thomas Wörtche

Schulmassaker sind ja zurzeit betrüblicherweise in der Realität schwer „in“. Man muss schon ziemlich abgedreht sein, um Edgar Allan Poes Gedicht „Die glücklichste Stunde“ (wie alle Texte in dem ganzen Album auf den Schmidt-Wollschlägerschen Übersetzungen basierend) mit einem Schulmassaker ex post in Verbindung zu bringen. Zeichner Richard Corben und Szenarist Rick Dahl (der in den credits seltsamerweise ungenannt bleibt) basteln eine Geschichte um die Verse: „Die glücklichste Stunde, die herrlichste Pracht, / die meinem versengten Herzen je Lohn, / die höchste Hoffnung auf Stolz und Macht / ist, fühl’ ich entflohn“, die beim Jahrestreffen der Abschlussklasse „von vor zehn Jahren“ horrorfilmtypisch und unausweichlich zur Gewaltexplosion hinführt. Die Verse von Poe funktionieren in dieser Kombination logisch, konsequent, sowohl als Subtext als auch als Comic-Text zu den konkreten Bildern. Poe goes 2009, alter Text und neue Bilder amalgamieren aufs Trefflichste und Erhellendste.

Ähnlich genial die Idee, aus dem Poem „Geister der Toten“ ein alleine durch Bilder präzise datiertes (nach Lees Kapitulation, nach Lincolns Ermordung, nach Jeb Stuarts Gründung des Klans) Post-Bürgerkriegs-Drama inklusive Lynchmob und Ku-Klux-Klan zu konstruieren – wider Poes politische Einstellung (er war ein Sympathisant der Südstaaten durch und durch) und mit einem böse ironischen Reflex auf Billie Holidays Song „Strange Fruit“. Denn wenn am Ende die Klan-Leute wie böse, unheimliche Früchte am Baum aufgehängt sind, ist Poe sozusagen respektvoll mit den eigenen Waffen geschlagen und damit die poetische Gerechtigkeit hergestellt.

Drittes und letztes Beispiel: „Israfel“, ein eher hermetisches, für allerlei Interpretationsvarianten weit offenes Dichtwerk (mit leichten Vor-Echos zu Brechts Baal, aber das nur am Rande) – uminterpretiert als Ballerorgie im Gangsta-Rap-Outfit, mit Blaxploitation-Ikonografie und Video-Clip-Einstellungen. Natürlich von Po’ Boy Poe, Kreditz an Rich „Rich-E-Rich-Margopoulos und Rich „Kraz-Z Krayonz“ Corben, was als Wortwitz ziemlich sehr genial ist.

Herzen & Zähne, Gruft & Grab

Und so transferiert das ganze Album den Edgar Allan Poe in die Gegenwart, den die tiefschürfenden Konsistenzstifter und Sinnhersteller nicht so gerne auf der Platte haben: Den Poe, der zwischen Skurrilität und Plattitüden, zwischen halb- und missverstandenen Philosophemen seiner Zeit (darunter auch viel modisches Geplapper), zwischen genialer Intuition und bösem, schrägen Witz, zwischen zeilenschinderischer Abgezocktheit und einem Talent für veritable Albträume, einem feinen Gespür für die Neurosen seiner Zeit und großspuriger Ambitionitis hin- und herschwankte – den trashigen Poe also. Insgesamt zehn Etüden auf zehn klassische Poe-Texte, zehn Stilübungen, Pastiches und jede Menge hochklassige Comic-Kunst.

Corben & Co., die beim guten, alten und schauderhaft geschmacklosen DC Horror, bei Eerie und Creepie ihr blutrünstiges Handwerk gelernt haben (immer mit Ironie, nie mit bleiernem Ernst) aktualisieren und unterstreichen genau diese Züge von Edgar Allan Poe – die vermeintlich trivialen, die schrillen, die effekthascherischen, die makabren, die fiesen Gags und bösen Pointen, von Berenices Zähnen bis zum pochenden Herzen im Fußboden; sie geben dem Modder aus Gruft und Grab neue Bilder, sie finden die scheußliche Gegenwart schon durchaus in den Poe’schen Texten präfiguriert und sie haben, schlussendlich, die unendliche Freude am hübschen, gemeinen und miesen Detail, die auch Poe hatte. Eine Freude, die ihn vermutlich mehr als alles andere zu einem wirklich populären Autor gemacht hat, auch wenn man ihn geistesgeschichtlich, erkenntnistheoretisch, literarhistorisch und sonstwie eminent kein bisschen richtig einordnen konnte. Poe für Leser, sozusagen.

Thomas Wörtche

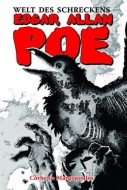

Richard Corben und Rich Margopoulos: Welt des Schreckens – Edgar Allan Poe (Marvel Haunt of Horror 2006). Deutsch von Michael Strittmatter.

Nettetal-Kaltenkirchen: Panini 2009. 102 Seiten. 19,95 Euro.