Grenzgänger, Prophet, Rufer in der Wüste

Grenzgänger, Prophet, Rufer in der Wüste

– Schon am 30. August ist im Alter von 69 Jahren der amerikanische Schriftsteller Charles Bowden gestorben. In Deutschland skandalöserweise unübersetzt, gehört er doch zu den ganz Großen seiner Zunft. Und zu den ganz Einflussreichen. Alf Mayer würdigt sein Werk.

Er starb im Schlaf in seinem Haus in Las Cruces, New Mexico, am 30. August 2014. Charles Bowden wurde 69 Jahre alt. Kaum jemand bei uns kennt ihn, keines seiner 26 Bücher wurde meines Wissens je ins Deutsche übersetzt – ich las ihn seit „Frog Mountain Blues“ (1987), einem traumschönen, wilden Porträt der Santa Catalina Berge oberhalb von Tucson. Er war Wegbereiter einer realitätstüchtigen Kriminalliteratur bestimmter Sorte, er war ein Rufer in der Wüste, eine Stimme, die in der Wildnis schrie und weinte. Er konnte trauern und empathisch sein – und wütend. Sehr wütend. Er war ein Mann mit Flammenschwert, mit unbestechlichem Blick. Bei manchen seiner Auftritte erinnerte er an biblische Propheten, hatte deren Furor für seine Sache.

Die war: der Mensch, das Land, und beider verlorener Würde und Vernichtung. Er hat über das Schicksal der namenlosen Migranten geschrieben, die aus Mexiko nach Norden wollen. Über die Zerstörung der Landschaft durch Gier, Spekulation und Rücksichtslosigkeit. Über die Gewalt, die Menschen anderen Menschen antun. Über die Folgen und Kosten, die der amerikanische „Krieg gegen die Drogen“ fordert. Dies aus Rinnstein-Höhe, vor Ort und oft unter Lebensgefahr recherchiert und erlebt. Selbst ein Auftragskiller vertraute sich ihm an. Ohne Bowden, das muss in aller Deutlichkeit gesagt werden, weil da die Fama einen Nachzügler zu einem Herold verklärt –, ohne ihn wäre das weit gerühmte Drogenepos „Tage der Toten“ (The Power of the Dog, 2005, mehr bei CM hier) von Don Winslow nicht vorstellbar. (Siehe weiter unten.) Bowden ist ein frühes Licht der „border literature“, ein Frontschwein par excellence. Auch James Carlos Blake, bei uns durch „Das Böse im Blut“ bekannt geworden, hat ihm viel zu verdanken (mehr dazu bei CM hier). Ebenso T. Jefferson Parker mit seiner (unübersetzten) Border-Tetralogie, ja auch noch Robert Crais.

Immer Staub auf seinen Stiefeln

Immer Staub auf seinen Stiefeln

In Illinois geboren, in seiner Kindheit nach Tucson/ Arizona gekommen, war Charles „Chuck“ Bowden ein „outdoor man“, oft mutterseelenalleine in der Wüste unterwegs, immer Staub auf seinen Stiefeln. Er war groß, sprach mit tiefer Stimme, seine Gesicht war vom Leben gezeichnet – zwei zerbrochene Ehen, nicht zu wenig Alkohol, lange Nächte, auch mal Drogen – und von dem, dem er sich bei seinen Reportagen aussetzte. Wenn er über Migranten schrieb, durchquerte er mit ihnen die Wüste. Wenn er über die Mörderstadt Juarez schrieb, lebte er dort, dies im blutrünstigen Jahr, für sieben Monate.

Bowden schrieb von einem Brennpunkt aus – von der mexikanisch-nordamerikanischen Grenze (mehr bei CM hier). Für Bowden war dieses Grenzland bereits seit 1980ern so etwas wie der Fokus unserer Zivilisation: Die aus globaler Ungleichheit entstehende Migration und der Aufstieg transnationaler Verbrecherkartelle werden das 21. Jahrhundert bestimmen, warnte er immer wieder.

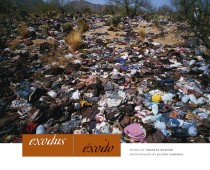

Der Autor von insgesamt 26 Büchern – noch einmal: eine Schande, dass keines davon in den deutschen Sprachraum fand – schrieb bedeutende Artikel in GQ, Harper’s, Esquire und Mother Jones. Vom ersten bis zum letzten Buch, von „Killing the Hidden Waters“ (1977) bis „Murder City: Cuidad Juárez and the Global Economy’s New Killing Fields” (2010), läutete er die Alarmglocken. Wegen unseres unersättlichen Appetits und der Verwüstung, die wir der arroganterweise als unser eigen betrachteten Natur antun. Wegen der drogeninfizierten Gewalt, die unsere Zivilgesellschaft aushöhlt und zerstört. Wegen der ungezügelten Ausbreitung der Städte und der Industrie, die das fragile Ökosystem der Wüstengebiete vernichtet. Wegen all des Leids und der Ausbeutung, die illegale Migration über Menschen und Natur bringen – das Cover des Fotobandes „Exodus” zeigt eine fassungslos machende Ansammlung von Gegenständen und Bekleidung, die flüchtende Migranten mitten in der Wüste zurücklassen mussten.

„Umweltschutz“ – das ist ein Wort für Volvofahrer

„Umweltschutz“ – das ist ein Wort für Volvofahrer

„I will make bold to say that Bowden is America’s most alarming writer. Just when you think you’ve heard it all you learn you haven’t in the most pungent manner possible… Read him at your risk. You have nothing to lose but your worthless convictions about how things are“, schrieb Jim Harrison über ihn.

Schon 1991 verlangte er von einem Verleger, dass das Wort „Umweltschützer” vom Buchumschlag seiner Flammenschrift „Desierto. Memories of the Future” verschwand. „Umweltschutz”, sagte er damals, „ist eine Bewegung der oberen weißen Mittelklasse, die auf Vergebung und einen Lebensstil mit einem Volvo hofft.” Im Buch heißt es:

„We live in a time when the imagination is dead and everything is memories. We call these memories the future. We have developed new religions to purse this faith and win converts. The future will be clean, the loins carefully sterile, the trash neatly sorted into proper piles of plastics, paper, and metal, the food pure, always there will be honey, never white sugar, the underarms unshaven yet fresh with herbal aromas. It will all be memory, of course, memory of a white America before the Latins, the blues, the Asians who work too hard and score too well on all tests. In this memory we speak Ecology the sacred tongue, we park washed Volvos outside log A-frames, pluch succulent vegetables from the black soil of our gardens, read non-sexist books to each other in the glow of the evening.”

Gewidmet war das Buch dem Wüsten-Anarchisten Edward Abbey, den er als Lektor betreut hatte: „R.I.P. – But I doubt it.”

Sein Lieblingsbuch: Die Blumen des heiligen Franziskus

Sein Lieblingsbuch: Die Blumen des heiligen Franziskus

Bowden war ein enfant terrible, ein wunderbarer Koch, sein Risotto berühmt („Vertrau den Italienern beim Essen, sie kennen ihre Arbeit”), ein großartiger, leidenschaftlicher Schriftsteller, lyrisch, voller Gefühl für Rhythmus. „Wie ein sehr übel gelaunter Walt Whitman“ klinge er manchmal, meinte David Kippen 2002 im San Francisco Chronicle.

Genregrenzen interessierten ihn nicht. Er war ein knallharter Reporter aus der muckracking-Tradition, er war politisch scharfsichtig und links, er war ein manchmal delirierender Wüstenpoet, ein poète maudit, ein später Vertreter der beat generation, ein großer Outdoor-Schriftsteller und Natur-Essayist, dem bei uns ebenfalls in seinem Hauptwerk unbekannten Wüstenphilosophen Edward Abbey sehr verwandt. Die Pflanzenwelt der Wüste zog ihn an, er war ein begeisterter Vogelbeobachter. Sein Lieblingsbuch, das er stets bei sich führte, waren die pikaresken, 1476 erschienenen „Blumen des heiligen Franziskus“, die Fioretti di San Francesco, im Englischen „The Little Flowers of St. Francis“, ein Klassiker der religiösen Literatur. Die 53 kurzen Kapitel beschreiben das Leben des Heiligen, enthalten sein Gebet für die Vögel, die Geschichte der Zähmung eines Wolfs, eine Unterhaltung mit dem Sultan von Babylon, Wunderheilungen und viele seltsame Erlebnisse. Robert Rosselini verfilmte die Schrift 1950 mit all der Demut und der Archaik der Nachkriegszeit als „Die Blumen des heiligen Franziskus“. Franziskus als der Narr Gottes, der zu den Armen, zum Land und zu den Tieren redet – keine schlechte Metapher auch für den Atheisten Bowden, der sich in seinen Texten jede Freiheit nahm. Auch die, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit zu sprechen.

„Stories begging and not getting a dime, stories never written, never sung, stories from the place where the light does not go and where the pages refuse to turn, stories without endings or beginnings, simple stories like the city itself“, heißt es in „Murder City“.

Immer mehr hört er in seinen Büchern den Verrücktgewordenen zu, interessiert sich für die Schicksale dieser Durchgedrehten, die alle ja mit unserer „Normalität“ nicht klar kommen. In „Murder City“, seinem allerheftigsten Buch, trifft er In einem privaten Irrenasyl, das ein Arzt aufgebaut hat, auf eine ehemalige Schönheitskönigin, die eine Massenvergewaltigung überlebt, dabei aber den Verstand verloren hat. Bowdens letztes Projekt, vor dessen Fertigstellung er verstarb, ist der 2015 herauskommende Dokumentarfilm „Dead When I Got Here: Asylum from the Madness“, der das Schicksal eines Mannes nachzeichnet, der im Umfeld des Drogenkrieges in die Psychiatrie gesteckt wurde.

Hier ein Ausschnitt:

„Ich will den Dreck essen und den Felsen lecken“

„Ich will den Dreck essen und den Felsen lecken“

Fast monumental ragt aus seinen Werken die je zusammen mit den Fotografen Michael Berman und Julián Cardona umgesetzte Trilogie „Inferno“, „Exodus“, „Trinity“ heraus. Drei schmerzhaft schöne, querformatige Fotobände, alle bei der University of Texas Press erschienen. Sie brennen voll Bowdens Leidenschaft für die Wüste, sein Aktivismus übrigens half, weite Teile der Sonora Wüste zum Naturschutzgebiet zu erklären. „I want to eat the dirt and lick the rock“, heißt es in „Inferno“, und weiter: „Or leave the shade for the sun and feel the burning. I know I don’t belong here. But this is the only place I belong.“ Sein größtes Vergnügen sei es, bekannte er immer wieder, „to go into the wilderness, get myself lost under the big sky out there, and I’ve written books full of words trying to capture that feeling and describe that landscape“.

Einen guten Querschnitt durch sein Werk gibt „The Charles Bowden Reader” aus dem Jahr 2010. Die Anthologie enthält Zeitschriftenartikel und Auszüge aus seinen wichtigsten Büchern –Killing the Hidden Waters, Blue Desert, Desierto: Memories of the Future, Blood Orchid, Blues for Cannibals, A Shadow in the City, Inferno, Exodus, und Some of the Dead Are Still Breathing. Viele dieser Texte folgen der in Some of the Dead Are Still Breathing aufgeworfenen Frage: „Wie lässt es sich ein moralisches Leben in einer Kultur des Todes leben?” Bowden meint das nicht metaphorisch, er meint das todernst und in Hinblick auf die Auslöschung von Menschen, Tieren, Ökosystem und Geschichte durch die Kultur des 21. Jahrhunderts.

Die Veränderungen, die er in seiner Lebensspanne gesehen habe, sollten eigentlich mehrere Generationen dauern, meinte er einmal. „Wo ich früher zur Jagd ging, erstrecken sich jetzt endlose Meilen Vorstadt.” In Tucson, seiner Heimatstadt für viele Jahre, sei es „unmöglich, ohne ein Gefühl von Schuld zu leben, ohne ein Gefühl von Versagen, ohne ein Gefühl, irgendwann zur Rechenschaft gezogen zu werden. Und niemand wird je deine Erklärung akzeptieren, warum du es zugelassen hast, einen solch schönen Fleck Erde auszulöschen. Man fühlt sich wie eine geprügelte Person die halbe Zeit, und den Rest der Zeit wie ein wütender Krieger.”

Als Liebhaber der ungezähmten Wildnis war seine Zukunftssicht düster: „We are trained to turn the earth to account, to use it, market it, make money off it. We will never be able to reverse this part of our culture in time to stop that knife.“

Der „Krieg gegen die Drogen“

Der „Krieg gegen die Drogen“

Das Grenzgebiet faszinierte ihn seit den frühen 1980ern, als er anfing, für den Tucson Citizen (als Crime-Reporter) zu schreiben. Seitdem zeichnete und dokumentierte er – wie sonst kein anderer Schreibender in solch Umfang und Konsequenz, und auch mit solch einem weitgefassten Blick „über den Zaun“ auf die Kultur und Geschichte Mexikos – jene komplizierte und komplexe Welt, in der Menschen buchstäblich „on the edge“ leben. In „Desierto“ von 1991 beschrieb er eine Region, „in der die Tage übereinander taumeln, die Sonne am Mittag mit ihrem Licht nervt und alles, was das Auge sieht, in Langeweile plättet, wo der Boden mit den Bewegungen großer Ameisen brodelt und jede Pflanze dir das Fleisch mit einer Lust aufreißt, die wie Blutgier scheint“.

Bei aller Lyrik seiner Wüstenevokation war er der erste, der den Drogenkrieg ins Grenzgebiet kommen sah und immer wieder darüber schrieb. Viele Krimiautoren haben ihm zu danken, verschaffte er ihnen und uns doch Einblicke in eine nur unter hohem eigenem Risiko zugängliche Welt.

„Juárez: The Laboratory of Our Future“ (1998) mit heimlich aufgenommenen Bildern aus sweat shops und gefährlichen Stadtvierteln war das erste Buch überhaupt, das die offizielle amerikanische Version des „War on Drugs“ in Frage stellte, nach der ein gesundes kapitalistisches Gemeinwesen da einen mafiösen Feind an einer Grenze bekämpfe. Bowden – und das war damals visionär – hingegen sah, wie eine Freihandelspolitik mexikanische Arbeitskräfte in einen Teufelskreis der Ausbeutung entlang der Grenze zwang und so die Kartelle mit einem aus Armut, Unterdrückung und Gewalt genährten Rekrutierungsfeld versorgte. Die mexikanische Armee nannte er damals schon, „das größte Drogenkartell“ – die verschwundenen 43 Studenten des Herbstes 2014 und die inzwischen offiziell gewordene Verwicklung hochrangiger Staatsdiener und Armeekräfte zeigen, dass dieses Problem bis heute nicht gelöst ist.

Winslow ist dagegen zweite Reihe

Winslow ist dagegen zweite Reihe

Sein wohl bekanntestes Buch „Down by the River: Drugs, Money, Murder and Family“ von 2002 drang tief in das Juárez-Kartell und in die Perversionen des Anti-Drogen-Kriegs vor. Don Winslow und seine „Tage der Toten“ (2005 als „The Power of the Dog“ erschienen) in Ehren, aber dies ist der real deal. Von der Analyse her wie auch emotional und erzählerisch, thront Bowden hier deutlich über Winslow.

Die Mischung aus Biographie, Geschichte, erzählendem Journalismus und Essay, entwickelt sich aus einem einzigen, unscheinbar anmutenden Verbrechen am Rio Grande, dem Mord an einem Mann, der keinerlei offensichtliche Verbindungen zu all den Konflikten der Grenze hat, in Wirklichkeit aber der Bruder eines Agenten der Drug Enforcement Agency (DEA) war. Im Resultat weit mehr als eine True Crime-Story, ist dies eine erwachsen reife, tiefschürfende Erforschung der unterirdischen Verbindungen zwischen Nord und Süd wie auch der innerhalb einer Familie. William Langewiesche meinte dazu: „The narrative is masterly. It moves out from Bruno’s murder in successive waves, surging, receding, sometimes swirling back in time, but generally flowing forward. One gets the sense of Bowden as a fiercely independent writer, saying exactly what he believes and ignoring the conventional classifications of the nonfiction trade.”

Ein Undercoveragent holt sich Trost bei einem KZ-Überlebenden

Ein Undercoveragent holt sich Trost bei einem KZ-Überlebenden

„A Shadow in the City: Confessions of an Undercover Drug Warrior“, 2005 erschienen, sezierte anhand der Biographie eines DEA-Agenten zwei Jahrzehnte Drogenkrieg. Bowdens Zeuge kommt zum Schluss, dass die Drogenpolitik der USA mehr als falsch, nämlich zerstörerisch ist – und dass die Seite der „Gesetzeshüter“ kaum weniger schlimm ist als die andere Seite. Bowden: „As he got to know the people he destroyed, he didn’t think he was any better than they were. Two, he didn’t think destroying them was going to solve what people called the drug problem — that people are going to buy these substances and find them no matter what he did.”

Joey O’Shay, wie sich der Undercover-Agent in dem Buch nennt, entdeckt irgendwann Viktor Frankls „Der Mensch auf der Suche nach Sinn“. Ein KZ-Überlebender zeigt ihm, wie man aus Schmerz und Pein etwas Gutes und Nützliches machen kann, für eine Zeit verbringt er mehr Zeit mit dem Mann auf den Buchseiten als mit wirklichen Menschen. Er findet, dass er mit niemandem mehr reden kann, der nicht auch dies Buch gelesen hat. Er will sich dringlich seinen Rest an Menschlichkeit bewahren, während die Karrieristen und Bürokraten des „War on Drugs“ ihn dazu drängen, immer weiter über Leichen zu gehen.

Der Wahnsinn von Juárez

Der Wahnsinn von Juárez

„Murder City. Ciudad Juárez and the Global Economy’s New Killing Ground“ (2010) ist eine haarsträubende Reise durch eine zur tödlichsten Stadt der Welt gewordene Hölle. Bowden hielt sich in ihr auf. Schaute hin. Massengräber, enthauptete Leichen, niedergemähte Kinder, Todesbotschaften an Grabkränzen als „Gruß an das nächste Dutzend“, Hinrichtungen auf offener Straße, Überfälle auf Krankenhäuser, ein Mord am anderen. Bowden schreibt:

„Es gab eine Zeit, da ergab es einen Sinn, wenn du in Ciudad Juárez ermordet wurdest. Du starbst, weil du eine Drogenlieferung verloren hattest – oder weil eine in deinem Besitz war. Du starbst, weil du einen Drogendeal machen wolltest – oder weil du ein Polizeispitzel warst. Du starbst, weil du eine Frau warst – und es dunkel war. Es gab sogar eine »freundliche« Prozedur fürs Sterben, ein Ritual, bei dem die Bundes- oder Staatspolizei oder die Armee dich abholen, deine Hände und Füße mit Klebeband fesseln, dich foltern und schließlich töten und deinen Leichnam in ein Loch werfen würde, zusammen mit einer Dose Milch, der freundlichen Version von Kalk. Dein Tod würde „carne asada“ genannt werden, ein Barbecue. Das Leben machte damals Sinn, sogar noch im Tod. Das waren die guten alten Zeiten“, meint er in diesem steinerweichenden, grausam hellsichtigen Buch.

„Dreamland“ heißt folgerichtig sein „Way Out of Juárez“, das Folgebuch zu „Murder City“, in dem er nicht mehr analysiert, nicht mehr logisch bleibt oder diszipliniert. Wut und Trauer, Schönheit der Sprache, dazu Grafiken der Künstlerin Alice Leora Briggs, sind die Mittel seines Selbstheilungsversuch, der noch einmal auf andere Weise die Hieronymus-Bosch-Stadt Ciudad Juárez an die Höhlenwand unserer Zivilisation zeichnet.

„Das Mexiko unserer Vorstellung gibt es nicht“

„Das Mexiko unserer Vorstellung gibt es nicht“

In „Murder City“ sucht ein Auftragskiller, der zu Gott gefunden hat und ausgestiegen ist, den Reporter Bowden auf und erzählt ihm seine Lebensgeschichte, berichtetet von seinen hundertfachen Morden, von tagelangen Folterungen, von Ärzten, die dabei halfen, von unsagbaren Grausamkeiten. Daraus werden ein weiteres Buch,„El Sicario. The Autobiography of a Mexican Assassin“ und ein Dokumentarfilm, der die Zuschauer verstört. Kein einziger Kritiker wurde dem Film und seiner Sache auch nur annähernd gerecht, als „El Sicario, Room 163“ bei den Festivals von Venedig und München und auf arte lief.

Bowden schildert die unvorstellbar dunkle Seite einer Drogenwelt, die längst zum „sauberen“ multi-nationalen Business geworden ist. Die Art, wie unsere Medien darüber berichten, sagt Bowden, „erlaubt es uns, das Versagen des Freihandels zu ignorieren, der in Ciudad Juárez tote Menschen schneller produziert als jedes andere Produkt. Und nicht nur Tote, sondern auch mehr als eine Million zerstörter, traumatisierter Leben… Das Mexiko unserer Medien gibt es nicht. Aber es gibt ein zweites Mexiko, wo der Krieg nicht gegen, sondern um Drogen geführt wird, um den enormen Profit, den man mit Drogen machen kann, wo die Polizei und die Armee um ihre Anteile kämpfen, wo die Presse durch die Ermordung von Journalisten zum Kuschen gebracht ist, wo es niemals eine Grenze gab zwischen der Regierung und der Drogenwelt. Wir trauen uns nicht, dem ins Auge zu schauen, was da direkt vor uns ist, schauen dem nicht ins Auge, was sich hinter unseren feigen Begriffen von Kartellen und Drogenbossen verbirgt. Wir wollen nicht wissen, was unsere ›zivilisierte‹ Gier nach Drogen an Sturzbächen von Geld und Gewalt und Tod verursacht.“

Oder an anderer Stelle: „The big picture? There is no drug problem, there is a drug appetite. There is no immigration problem, there is a flight from poverty and a demand for cheap and docile labor. There is no violence problem, there is simply an economic engine running without lubricant and without much hope of lubricant, unless you count blood as a possible source … The only alternative is to recognize the implications of our appetites and policies and no one wishes to do this.“

Charles Bowdens Hellsichtigkeit hatte der große Studs Terkel bereits 1982 bei einem frühen Buch über die Auflösungserscheinungen der Stadtgesellschaft gerühmt: „Don’t let the title fool you. It’s about more than street signs: it’s about life in the big city; it’s about history and the loss of history; it’s about neighborhoods that were and never were, but still could be; it’s about illusion and the real thing….“, schrieb er über „Street Signs Chicago: Neighborhood and Other Illusions of Big City Life”.

Charles Clyde „Chuck“ Bowden (1945 bis 2014) liebte die Luftspiegelungen der Wüste, aber er hielt nichts von Illusionen. Die trieb er uns mit seinen Büchern aus. Farewell, Chuck!

1. Ja, natürlich schrieb er auch über Männer und Frauen. „Blues for Cannibals“ endet so:

„Rise now, kick the legs, ignore the screaming of the lungs. Back to shore.

Eat.

Lust.

Caress.

Fight.

Swallow.

The salt taste bites the tongue.

I think a woman is part of the answer, but then, I am a man.”

PPS: Zur Webseite seines letzten Projektes „Dead when I got here“ geht es hier.

PPPS: Eine passende Abschiedsmusik für Charles Bowden – die Trauerfeiern sind in diesen frühen Novembertagen – wäre gewiss Terry Allens 1975 erschienenes Album „Juarez”. Erst „Writing on Rocks” und „The Run South”, dann „La Despedida (The Parting)”.

Alf Mayer

Wichtige Bücher von Charles Bowden:

Killing the Hidden Waters (1977, zur Verschwendung der Ressourcen)

Street Signs Chicago: Neighborhood and Other Illusions of Big City Life, 1982

Blue Desert (1986, eine Wüsten-Meditation)

Desierto: Memories of the Future (1991)

Blood Orchid: An Unnatural History of America (1995)

Juárez: The Laboratory of our Future (1998, Vorwort Noam Chomsky)

Down by the River: Drugs, Money, Murder, and Family (2002, Recherche über einen Tod im Drogenmilieu)

Blues for Cannibals. The Notes from Underground (2002, über die conditio humana)

A Shadow in the City: Confessions of an Undercover Drug Warrior (2005, das Scheitern des Kriegs gegen die Drogen)

Inferno (2006, furioser Bildband mit Fotos von Michael Berman)

Exodus (2008, furioser Bildband mit Fotos von Juliàn Cardona)

Trinity (2009, furioser Bildband mit Fotos von Michael Berman)

Some of the Dead are Still Breathing: Living in the Future (2009)

Murder City: Ciudad Juárez and the Global Economy’s New Killing Ground (2010)

Dreamland: The Way Out of Juarez (2010, mit Illustrationen von A.L. Briggs)

El Sicario. The Autobiography of a Mexican Assassin (2011, mit Molly Molloy)

dazu: El Sicario, Room 164 (Dokumentarfilm, Italien 2010, 80 min., Regie: Gianfranco Rosi)

Dead When I Got Here: Asylum from the madness (2014/2015, Dokumentarfilm zusammen mit Mark Aitken)

Bowdens Lebensgefährtin, die Rechercheurin Molly Molloy, ist Initiatorin einer Internetseite, die der Gewalt in Juarez folgt: fronteralist.org.

Ein schöner Nachruf findet sich hier und hier und hier. Diverser Artikel von Charles Bowden finden Sie hier. Außerdem ein Radio-Interview, ein Videointerview über das Schreiben und den Drogenkrieg, die Arbeit als Autor, die Angst vor dem Verrückten. Und sehr ausführlich hier: