Amsterdam. Was für eine Stadt, nichts als Gestank. Trotzdem herrlich.

– Einen Sommermonat lang in Amsterdam. Frank Göhre hat die Kriminalromane von Nicolas Freeling und Janwillem van de Wetering neu gelesen und mit seinen Eindrücken vom Leben in der Grachtenmetropole ergänzt.

Erste Folge

Komm wir fahren nach Amsterdam.

Ich weiß, dass uns nichts passieren kann.

Cora: Amsterdam

Als er Anfang der sechziger Jahre nach Amsterdam kam, hatte er erst einmal nur Ärger. Er wurde verhaftet. Er wurde verhört.

„Name?“

„Freeling.“

„Vorname?“

„Nicolas.“

„Geboren?“

„3. März 1927 in London.“

„Britischer Staatsbürger?“

„Ja. – Aber meine Frau ist Holländerin.“

„Dazu kommen wir noch. – Beruf?“

„Ich arbeite als Koch.“

Der Inspektor nickte flüchtig – Van der Valk, Polizeibeamter und gelegentlich Gentleman. Er war jung und unrasiert. Er sah müde aus und schüttelte mit ruckartigen Bewegungen eine Zigarette aus der Packung.

„Sie wissen, warum Sie hier sind?“, fragte er.

Freeling zuckte die Achseln.

Der Inspektor machte kleine nervöse Bewegungen. Eine davon war, dass er die Seite seiner Nase mit dem Zeigefinger rieb. Er zündete die Zigarette an, ohne hinzusehen, und wedelte den Rauch von sich weg; dann nahm er ein neues Blatt Papier und schrieb eine Zeile an den Kopf der Seite.

Nicolas Freeling bekam schließlich zu hören, dass sein Arbeitgeber ihn bezichtigte, Lebensmittel aus der Küche gestohlen zu haben. Er konnte das nicht überzeugend widerlegen und wurde zu vier Wochen Gefängnis verurteilt.

Er ging in der Zelle auf und ab. Es war eine geräumige und gute Zelle, dachte er, sauber und hell. Immer wieder betrachtete er das Mobiliar mit Sorgfalt und Interesse, ohne dabei recht zu wissen, was ihn daran interessierte. Die Zementwände waren getüncht und bis in Hüfthöhe in dunklem Cremegelb gestrichen. Dann kam ein schmaler grüner Streifen. An der hohen Decke war eine abgeschirmte Neonröhre befestigt. Er zählte die Stahlnieten der Tür. Neun Reihen zu je vier Nieten. In der Reihe in der Mitte fehlten die zwei inneren Nieten wegen des kleinen Schiebers.

Der Legende nach skizzierte Nicolas Freeling auf dem Einwickelpapier für Seife den Entwurf zu seinem ersten Roman mit dem Inspektor Piet van der Valk. In seinem Verständnis sollte es ein Liebesroman werden. Ein Roman, der auch seine Geschichte beinhaltete.

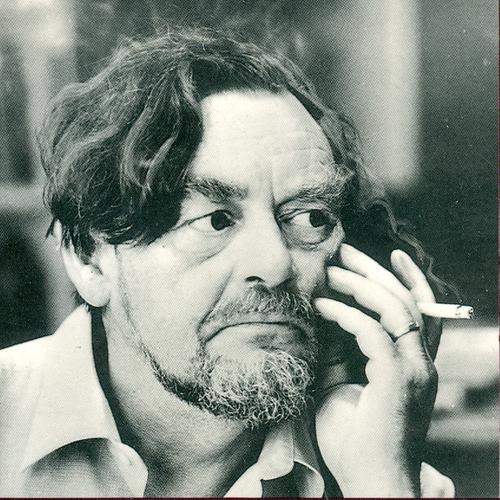

Nicolas Freeling (Quelle: openlibrary.org)

Es war in jenen ersten Tagen nach dem Krieg, die heute fast vergessen sind. Er war von Straßburg nach Amsterdam geschickt worden, da Leute in Uniformen, die vier Sprachen beherrschten, selten waren. Er war unterwegs, um einen Drei-Tonnen-Laster mit Nahrungsmitteln aufzuspüren, der irgendwo in der Nähe von Apeldoorn hinter Wolken von Lügen verschwunden war.

Am Straßenrand stand eine junge Frau mit ihrem Fahrrad. Das Rad hatte einen Platten. Sie hieß Elsa, und er verliebte sich in sie. Es war eine verhängnisvolle Beziehung. Sie belog und betrog und provozierte ihn.

Schließlich brach es aus ihm heraus: „Du bist eine Hure.“ Ihr Gesicht verzerrte sich vor Wut; sie holte tief und schluchzend Luft, sagte dann aber nichts, sondern griff nach einer Nähschere und ging auf ihn los. Er packte sie am Arm und warf sie aufs Bett. Während sie wieder auf die Füße zu kommen trachtete, nahm er Hut und Mantel und verließ das Haus.

Erst viele Jahre später traf er sie wieder und konfrontierte sie damit, dass er bald eine ihn aufrichtig liebende Frau heiraten werde. Das tat er dann auch, und Elsa wurde in ihrer Wohnung tot aufgefunden.

Aus der Haft entlassen, wurde das Ehepaar Freeling des Landes verwiesen, durfte aber schon nach wenigen Wochen nach Amsterdam zurückkehren.

Was ist nur schön an dieser lausigen Stadt, dachte er; man merkt es erst, wenn man sie verlassen hat.

Nicolas Freeling arbeitete seinen Entwurf aus, fand für das Manuskript auf Anhieb einen englischen Verlag, der „Love in Amsterdam“1962 veröffentlichte, das Buch allerdings als Krimi vermarktete. Das zahlte sich aus.

Nicolas Freeling arbeitete seinen Entwurf aus, fand für das Manuskript auf Anhieb einen englischen Verlag, der „Love in Amsterdam“1962 veröffentlichte, das Buch allerdings als Krimi vermarktete. Das zahlte sich aus.

Ein Jahr später lernten dann auch schon deutsche Leser den ebenso eloquenten wie zielstrebigen Amsterdamer Inspektor Peter Simon Joseph van der Valk kennen.

„Ich will versuchen, mich kurz zu fassen. Ich habe etwas Kummer mit Ihrem Sohn Frank.“

„Kummer? Weswegen?“

„Im Zusammenhang mit Einbrüchen und Raubüberfällen in Amsterdam, ausgeführt von Jungen seines Alters. Haben Sie …?“

„Freunde von Frank?“

„Lassen Sie mich bitte ausreden. Haben Sie eine Ahnung, warum Frank so etwas getan haben könnte?“

„Soll das eine Anschuldigung sein?“

„Das gehört nicht zu meiner Aufgabe … Ich versuche herauszufinden, warum Jungen aus guten, gebildeten Familien die Tendenz haben, derartig zu entgleisen.“

Van der Valk kam auch bei den Lesern in Spanien, Frankreich, Dänemark und Schweden gut an. Selbst in Amerika fand man Gefallen an dem „Inspektor der Amsterdamse Recherche“.

Van der Valk klärte Jahr für Jahr einen neuen Fall auf – in den Niederlanden, aber auch in Belgien, Köln, Innsbruck und in den Pyrenäen, wo er allerdings lebensgefährlich verletzt wurde.

Drei Monate Krankenhaus … drei Monate Heilgymnastik. Sechs Monate Genesungsurlaub – man war sehr großzügig gewesen. Aber nach einem Jahr war ihm Amsterdam ganz fremd geworden, und der letzte ärztliche Untersuchungsbefund lautete, dass er die für den Dienst in der Amsterdamer Polizei notwendige Tauglichkeit nicht mehr hatte und auch nie wieder erlangen würde. Was in seiner Personalakte stand war ihm immer schnuppe gewesen. Aber in der Provinz gab es noch Platz für ihn. Man hatte ihn zum Kriminalkommissar befördert, und die damit verbundene Gehaltserhöhung war nicht zu verachten.

Trotzdem ließ Nicolas Freeling seinen inzwischen auch durch mehrere englische Fernsehstaffeln populär gewordenen Protagonisten im zehnten Van der Valk-Roman „A Long Silence“ (dt.: „Van der Valk muss schweigen“, 1972) sterben.

http://www.youtube.com/watch?v=Br0pFNwrmoU

Van der Valk war nach Den Haag in einen Regierungsausschuss berufen worden. Dort hatte er es sich zur Gewohnheit gemacht, abends noch einmal einen Spaziergang zu machen, durch die waldige Umgebung der Stadt, wo Den Haag sich zum Meer und nach Scheveningen hinaus erstreckt. Zu dieser Zeit waren keine Menschenmassen mehr unterwegs, die ihn bedrängten oder ihm auf die Zehen traten. Er liebte diese einsamen Wege … Es waren vier Schüsse … Und ein paar einfache Gedanken. Er hatte nie Angst vor dem Sterben gehabt, am wenigstens jetzt. Er hatte sein Leben gelebt, hatte geheiratet, Kinder großgezogen, Land bestellt und einen Baum gepflanzt, hatte ein Boot geführt und war mit Skiern die Berge hinuntergefahren, hatte gegessen, getrunken und geliebt … Mit einem letzten bewussten Gedanken an diese Welt fiel ihm ein, dass Stendhal gesagt hatte, es sei keine Schande, auf der Straße zu sterben, wenn man es nicht absichtlich tat. Und er … Van der Valk begann, sein langes Schweigen zu studieren. Aber er kam nicht weit. Er war tot.

Van der Valk war nach Den Haag in einen Regierungsausschuss berufen worden. Dort hatte er es sich zur Gewohnheit gemacht, abends noch einmal einen Spaziergang zu machen, durch die waldige Umgebung der Stadt, wo Den Haag sich zum Meer und nach Scheveningen hinaus erstreckt. Zu dieser Zeit waren keine Menschenmassen mehr unterwegs, die ihn bedrängten oder ihm auf die Zehen traten. Er liebte diese einsamen Wege … Es waren vier Schüsse … Und ein paar einfache Gedanken. Er hatte nie Angst vor dem Sterben gehabt, am wenigstens jetzt. Er hatte sein Leben gelebt, hatte geheiratet, Kinder großgezogen, Land bestellt und einen Baum gepflanzt, hatte ein Boot geführt und war mit Skiern die Berge hinuntergefahren, hatte gegessen, getrunken und geliebt … Mit einem letzten bewussten Gedanken an diese Welt fiel ihm ein, dass Stendhal gesagt hatte, es sei keine Schande, auf der Straße zu sterben, wenn man es nicht absichtlich tat. Und er … Van der Valk begann, sein langes Schweigen zu studieren. Aber er kam nicht weit. Er war tot.

Die Häuser liegen wie ein knapper, enger Gürtel in vier konzentrischen Kreisen um das Herz von Amsterdam. Singel, Herengracht, Keizersgracht, Prinsengracht … Die schönen Häuser sind erniedrigt und verkommen, und es ist nichts von ihnen übrig außer den Fassaden; ihr Inneres ist leer gefressen wie ein Käse von den Maden, den Maden eines um vieles schäbigeren und kleinlicheren Geschäftlebens, als es das des siebzehnten Jahrhunderts war. In jedem Haus sitzen vier oder fünf Zwei-Groschen-Preisdrücker, und in die Dachkammern darüber, vornehm Wohnungen genannt, sind ebenso viele achtbare Leute gepfercht. Zuweilen hat ein „sehr bedeutendes Geschäftsunternehmen“ sein dickes Hinterteil über ein ganzes Haus ausgebreitet und es mit einer Empfangshalle, massivem Marmor und Mahagoni, verschnörkelten Bronzebuchstaben und Stahlschränken voller Verträge und Urkunden verschönert und ihm ein Gehabe der Gewichtigkeit verliehen, das eines Atlas würdig wäre.

Die Häuser liegen wie ein knapper, enger Gürtel in vier konzentrischen Kreisen um das Herz von Amsterdam. Singel, Herengracht, Keizersgracht, Prinsengracht … Die schönen Häuser sind erniedrigt und verkommen, und es ist nichts von ihnen übrig außer den Fassaden; ihr Inneres ist leer gefressen wie ein Käse von den Maden, den Maden eines um vieles schäbigeren und kleinlicheren Geschäftlebens, als es das des siebzehnten Jahrhunderts war. In jedem Haus sitzen vier oder fünf Zwei-Groschen-Preisdrücker, und in die Dachkammern darüber, vornehm Wohnungen genannt, sind ebenso viele achtbare Leute gepfercht. Zuweilen hat ein „sehr bedeutendes Geschäftsunternehmen“ sein dickes Hinterteil über ein ganzes Haus ausgebreitet und es mit einer Empfangshalle, massivem Marmor und Mahagoni, verschnörkelten Bronzebuchstaben und Stahlschränken voller Verträge und Urkunden verschönert und ihm ein Gehabe der Gewichtigkeit verliehen, das eines Atlas würdig wäre.

Hier sitzen eine Menge bombastischer Niemande, Delegationen und Missionen und Konsuln, und dazu eine Menge anrüchiger Winkeladvokaten … Van der Valk war in vielen dieser Häuser gewesen, um alles nur Erdenkliche aufzuspüren, von einem betrügerischen Buchhalter bis zu einer schwindlerischen Handleserin, aber Privatbesitz an den Grachten bietet sich nicht willig dem Blick dar.

Seit einigen Jahren aber gibt es in Amsterdam Centrum an einem Wochenende im Juni die Tage der offenen Gärten. Sie liegen hinter den Häusern an der Heren-, Keizers- und Prinsengracht. Durch einen langen, schmalen Hausflur gelangt man in kunstvoll gestaltete und auch wild wachsende Gartenlandschaften. Auch ein Kräutergarten ist zu besichtigen.

7.000 bis 8.000 Besucher spazieren von Haus zu Haus.

Reformhaus- und Bioladenkunden.

Hagere Frauen in Bügelfaltenhosen, mit Silberhaar und randloser Brille.

Jeansträger mit zu einem Zopf geflochtenen grauem Haar.

Glatzköpfe.

Lockenköpfe, die Digitalkamera im Anschlag.

Grundschullehrer, Apotheker und Pensionäre.

Blütenschnüffler.

Eltern mit Kindern, kaum Jugendliche. Eine Mutter und ihre erwachsene Tochter im Partnerlook, graue Leggins und dunkelblaues Shirt bis knapp übern Hintern.

Aber auch eine Dame im eleganten Kostüm und auf hohen Hacken. Niederländer, Engländer und Deutsche. Hin und wieder auch Spanisch Sprechende. Der Drei-Tage-Pass kostet pro Person 30 €.

Die Besitzer bzw. Mieter der Grachtenhäuser erhalten angeblich nichts von den Einnahmen. Sie bieten Kaffee und selbstgebackenen Kuchen für je 1 € an.

Am Sonntagvormittag gibt es auch Hausmusik.

Auf einem Balkon ein gemischter Chor.

Die Häuser sind in der Regel blind, mit geschlossenen Fensterläden und einer Tür, die sich nie öffnet, denn gegen die Einfassungsgitter des Kellergeschosses lehnen Fahrräder, aufgehäuft wie die Knochenberge von Verdun, Tippmädchen und Sekretärinnen trippeln den ganzen Tag lang über die winzigen Kopfsteine des Gehsteinpflasters. Die berühmten Autos der Geschäftsleute stehen am Wasser, aufgereiht wie die Lachskonserven im Lebensmittelgeschäft, denen sie so ähnlich sehen. Staub und Stroh und schmutzige Zeitungen liegen herum, dazwischen schnüffeln Hunde und Menschen herum, pissen und stöbern. Lieferwagen poltern und knirschen; es herrscht ein schauerlicher Lärm, ein schlechter Geruch, und nirgends ist Platz.

Was für ein Stadt, nichts als Gestank. Trotzdem herrlich.

Montags und donnerstags wird überall in der Stadt der Müll abgeholt. Graue Plastiksäcke, Supermarktüten, Kartons. Im Red Light District leere Red Bull Dosen, Pizzareste, Pommes und Erbrochenes.

„Henk’s Haring“-Bude auf der Brücke ist noch geschlossen.

Eine junge Frau in Jeans und „Ajax Amsterdam“-Blouson grüßt freundlich und geht die Stufen zu ihrer Kammer hoch. Kurz darauf leuchtet im Fenster das rote Licht auf.

Schichtbeginn.

Zwei farbige Müllmänner schwitzen. Sie gießen sich Mineralwasser über die glatt rasierten Köpfe.

Nachdem Nicolas Freeling seinen Kommissar Van der Valk hatte sterben lassen, verließ er Amsterdam.

Er hatte mit seinen Büchern und den Medienrechten gut verdient.

Er zog mit seiner Familie in ein Landhaus in der Nähe von Straßburg.

Zu dieser Zeit sammelte der Holländer Janwillem van de Wetering noch allabendlich und an den Wochenenden seine Erfahrungen bei der Amsterdamer Polizei. Geboren in Rotterdam als Sohn eines Import-Export Kaufmanns hatte er sechs Jahre in Südafrika verbracht, auf Vermittlung des Vaters anfangs in einer holländischen Chemikalienfirma gearbeitet, sich dann aber mit den unterschiedlichsten Jobs durchgeschlagen und sich in seiner Freizeit einer Motorradgang angeschlossen.

Trotz seines bewegten Lebens war er mit sich unzufrieden.

Er hielt das Leben für absolut lächerlich, für absurd. Für einen Witz. Für einen schlechten Witz. Er dachte an Selbstmord.

Ich schlucke alle Schlaftabletten und trinke den Cognac … Ich strecke mich aus und schlafe ein. Die Gezeiten ändern sich. Eine Welle trägt mich vom Felsen in Richtung Horizont. Die Strömung ergreift mich und reißt mich fort. Ich sterbe.

Janwillem van de Wetering

Janwillem van de Weterings Selbstmordversuch misslang.

Mit Siebenundzwanzig ließ er Südafrika hinter sich und ging nach London, um Philosophie zu studieren.

Sein Prof aber riet ihm zum Zen-Buddhismus, und Wetering flog noch im gleichen Jahr nach Japan und klopfte an die Tür des Klosters in der Tempelstadt Kyoto.

Er blieb 18 Monate und zog dann weiter. Sein Meister gab ihm mit auf den Weg, dass die Welt eine Schule sei, in der die Schläfer aufgeweckt würden. Er sei jetzt ein wenig wach gerüttelt, so wach jedenfalls, dass er nie mehr einschlafen werde.

Als mich das Schicksal, das nach buddhistischen Glauben das Ergebnis früherer Taten ist, nach langer Reise durch viele Länder wieder nach Amsterdam gebracht hatte, erhielt ich einen Brief vom Verteidigungsministerium. In dem Brief waren eine Adresse, ein Name und ein Datum angegeben. Ich fand eine Dame in mittleren Jahren hinter einem Schreibtisch, die mir sagte, ich müsse Soldat werden. Ich wies sie darauf hin, dass ich über dreißig Jahre alt sei, aber das schien sie wenig zu kümmern … Die Instanzen gaben nicht nach.

Als mich das Schicksal, das nach buddhistischen Glauben das Ergebnis früherer Taten ist, nach langer Reise durch viele Länder wieder nach Amsterdam gebracht hatte, erhielt ich einen Brief vom Verteidigungsministerium. In dem Brief waren eine Adresse, ein Name und ein Datum angegeben. Ich fand eine Dame in mittleren Jahren hinter einem Schreibtisch, die mir sagte, ich müsse Soldat werden. Ich wies sie darauf hin, dass ich über dreißig Jahre alt sei, aber das schien sie wenig zu kümmern … Die Instanzen gaben nicht nach.

Die folgende Aufforderung kam von der Behörde für Bevölkerungsschutz, und als ich wiederum zu einer Dame sagte, dass ich dort nicht hinein wolle, was es auch sein möge, gab sie mir den Rat, Dienst bei der Polizei zu tun. „Ich habe schon eine Arbeit“, sagte ich. – „In Ihrer Freizeit“, sagte die Dame. Der Gedanke verblüffte mich. Ich hatte nicht gewusst, dass man in seiner Freizeit Polizist sein Kann. Aber man kann.

Fortsetzung folgt …

(Titelbild: MorBCN), Henk’s Haring: drhenkenstein)