Das gefährliche Vielleicht

oder: Was um des Himmels oder der Hölle Willen hat Ken Bruen mit Friedrich Nietzsche zu tun?

Von Alf Mayer.

„Es gibt einen alten Wahn, der heißt Gut und Böse. Um Wahrsager und Sterndeuter drehte sich bisher das Rad dieses Wahns.“ (Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra, 3. Teil, Von alten und neuen Tafeln)

Wie könnte etwas aus seinem Gegensatz entstehen? Zum Beispiel die Wahrheit aus dem Irrtum? Oder der Wille zur Wahrheit aus dem Willen zur Täuschung? Oder die selbstlose Handlung aus dem Eigennutz? Aber solch eine Entstehung ist unmöglich, wer davon träumt, ist ein Narr oder Schlimmeres. Die Dinge höchsten Wertes müssen einen anderen, eigenen Ursprung haben – aus unserer geringen Welt, aus diesem Wirrsal von Wahn und Begierde sind sie unableitbar.

Wie könnte etwas aus seinem Gegensatz entstehen? Zum Beispiel die Wahrheit aus dem Irrtum? Oder der Wille zur Wahrheit aus dem Willen zur Täuschung? Oder die selbstlose Handlung aus dem Eigennutz? Aber solch eine Entstehung ist unmöglich, wer davon träumt, ist ein Narr oder Schlimmeres. Die Dinge höchsten Wertes müssen einen anderen, eigenen Ursprung haben – aus unserer geringen Welt, aus diesem Wirrsal von Wahn und Begierde sind sie unableitbar.

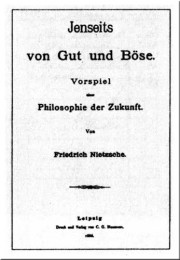

So zu urteilen, das macht das typische Vorurteil aus, an dem sich die Metaphysiker aller Zeiten wiedererkennen lassen. Der Grundglaube der Metaphysiker ist „der Glaube an die Gegensätze der Werte“, schreibt Nietzsche in „Jenseits von Gut und Böse“ und macht sich über diese Froschperspektive lustig.

Bei allem Wert, der dem Wahren, dem Wahrhaftigen, dem Selbstlosen zukommen mag, hält Nietzsche es für möglich, dass dem Schein, dem Willen zur Täuschung, dem Eigennutz und der Begierde ein für alles Leben höherer und grundsätzlicherer Wert zugeschrieben werden müsste, ja dass das, was den Wert jener guten und verehrten Dinge ausmacht, gerade darin bestehen könnte, mit jenen schlimmen, scheinbar entgegengesetzten Dingen auf verfängliche Weise verwandt, verknüpft, verhäkelt, vielleicht gar wesensgleich zu sein. Vielleicht!

Aber wer, fragt Nietzsche sich in „Von den Vorurteilen der Philosophen“, wer sei schon willens, sich um solche gefährlichen Vielleichts zu kümmern. Man müsse dazu schon die Ankunft einer neuen Gattung von Philosophen abwarten, von solchen, die einen anderen, umgekehrten Geschmack und Hang haben als die bisherigen: „Philosophen des gefährlichen Vielleicht in jedem Verstande.“ Nietzsche sah sie heraufkommen.

Dr. Ken Bruen, Metaphysiker

Einer von ihnen hat die Metaphysik in Dublin studiert, am Trinity College, hat darin sogar promoviert: Dr. Ken Bruen, Jahrgang 1951, aus Galway, Irland. Das einzige Buch, das seine Eltern hatten und das sie im Haus erlaubten, war die Bibel gewesen. Lesen war ihnen fremd, ihr Sohn mit dem Schriftstellerwunsch wurde es ihnen auch, so sehr sie ihn liebten. Nach dem Tod seines Vaters fand Ken Bruen alle je über ihn erschienenen Rezensionen – in eben jener Bibel. Statt in Joyce und Beckett las der junge Häretiker Bruen sich in den amerikanischen Pulps fest. James M. Cain war sein Liebling, David Goodis kam gleich danach.

„Dass der Mensch unglücklich ist, kommt daher, dass er nicht still in einem Zimmer sitzen kann“, diesen Satz des Mathematikers, Physikers, Literaten und Philosophen Blaise Pascal (1623 bis 1662) stellte Charles Willeford 1985 seinem zweiten Hoke-Moseley-Roman „Neue Hoffnung für die Toten“ voran. Ken Bruen war damals noch in der Welt unterwegs, 25 Jahre lang insgesamt, er unterrichtete als Englischlehrer in Afrika, Japan, Südostasien und Südamerika. In Indien überlebte er einen schweren Verkehrsunfall, das Geräusch sich verformenden Metalls heute noch in den Ohren, in Brasilien eine heftige Gefängniszeit, nachdem er bei einem Streit in einer Bar – als Unbeteiligter – verhaftet worden war.

Die Gewalt, die er dort im Gefängnis erlebte, bildet bis heute den Lavastrom seines Schreibens. Pure Gewalt, wie er sie selbst erlebte, ist ihm ein Rätsel der menschlichen Existenz, darüber zu schreiben, ein Versuch der Verarbeitung. Aber er bekennt: „Je mehr ich darüber schreibe, desto weniger verstehe ich es.“ Gerechtigkeit im rechtsstaatlichen Sinne gehört nicht unbedingt zu seinen Themen. Weil er wenig davon gesehen hat, betont er. „Das Gesetz ist für die Gerichte. Gerechtigkeit gibt es in den dunklen Gassen. Vergewaltiger, Kinderschänder – fook ‘em.“

Das Periodensystem der Elemente der Kriminalliteratur

„Devil“ (Teufel) hieß Ken Bruens erstes Manuskript, das er zu verkaufen suchte. Die Verlage lehnten ab, er verbrannte es. Sein Erstling „Shades of Grace“ (Schatten der Gnade) erschien dann 1993, gefolgt von Titeln wie „Rilke on Black“ (1996), „The McDead“ (2000) oder „Dispatching Baudelaire“ (2004). Metaphysik, das ist für Ken Bruen nicht nur die Lehre, die sich mit den nicht erfahrbaren und nicht erkennbaren Dingen des Seins beschäftigt – dieses Sein bei ihm ist unmittelbar, dreckig, düster, dunkel, trotzig, witzig, schwarz, schwärzer als Guiness, mindestens so süffig, und bei allem Abgrund geradezu ekstatisch nihilistisch, spielerisch.

Metaphysik beim Literaten Ken Bruen, das bedeutet immer auch, das Periodensystem der Elemente der Kriminalliteratur mit in den Erzählstrang einzubeziehen. Kein anderer Kriminalautor versammelt in seinen Büchern derart viele Zitate und Anlehnungen aus anderen Kriminalromanen, das geht weit über eine bloße Referenzerweisung hinaus. In dem in diesem Jahr im Polar Verlag erschienenen Roman „Die Füchsin“ sind das etwa Sätze von Nelson Algreen, Scott Phillips, Matthew Stoke, James Sallis, John Sanford, Gary Phillips, Fred Willard, Anthony Bourdain, Jim Nisbet, Jerome Charyn oder Elmore Leonard. Es sind nicht einfach Zitate, es sind fast chemisch zu verstehende, an den entsprechenden Gerüstachsen seiner Erzählung eingeblendete Konfigurationen, Aggregatzustände und Stoffeigenschaften der „Urwald-Vegetation ‚Mensch‘“ (Nietzsche), die da dann so etwas wie das Motto des nachfolgenden Kapitels ergeben. Und der Metaphysiker Bruen zeigt uns dann seine jeweilige Experimentalvariante.

Wohin ein Buch tanzt …

Da ist er Musiker, Dichter, Tänzer, Geisterseher in einer Person – Nietzsches Satyr . Da springen und tanzen die Verhältnisse bei ihm, karnevalesk, polyphon und dialogisch, da ist Bachtin, da ist Nietzsche, ganz apollinisch dionysisch. Apollinisch für Form und Ordnung, dionysisch für Rauschhaftigkeit und einen alle Formen sprengenden Schöpfungsdrang. Wohin ein Buch tanzt – und Bruen schreibt immer an zweien gleichzeitig, 365 Tage im Jahr, selbst am Beerdigungstag seines Vaters –, das weiß er vorher nicht, will es gar nicht wissen. Wie Elmore Leonard lässt er seine Charaktere die Geschichte erzählen.

Bruens Romane um Detective Sergeant Tom Brant und Chief Inspector James Roberts entstanden zwischen 1998 und 2007, begannen also vor Jack Taylor (erster Auftritt 2001 in „The Guards“), waren ursprünglich als Trilogie geplant („The White-Trilogy“ mit „A White Arrest“, „Taming the Alien“ und „The McDead“), weiteten sich auf sieben Bücher aus. „Die Füchsin“ („Vixen“) geht als Nummer 5 dem 2015 im Polar Verlag erschienenen „Kaliber“ („Calibre“) voraus.

Bruens Romane um Detective Sergeant Tom Brant und Chief Inspector James Roberts entstanden zwischen 1998 und 2007, begannen also vor Jack Taylor (erster Auftritt 2001 in „The Guards“), waren ursprünglich als Trilogie geplant („The White-Trilogy“ mit „A White Arrest“, „Taming the Alien“ und „The McDead“), weiteten sich auf sieben Bücher aus. „Die Füchsin“ („Vixen“) geht als Nummer 5 dem 2015 im Polar Verlag erschienenen „Kaliber“ („Calibre“) voraus.

Das sehr empfehlenswerte Vorwort dort von Robert Brack behandelt unter anderem die Verknüpfung der Brant-Roberts-Romane mit den Polizeiromanen von Ed McBain. Auf den wird auch in „Die Füchsin“ mehrfach rekurriert. „McBain ist immer angemessen“, heißt es in dem der „Füchsin“ vorangehenden „Blitz“. Nur dass Ken Bruens Londoner Polizistenschar weit durchgeknallter und unmoralischer ist als die amerikanischen Kollegen vom 87. Polizeirevier und ihr Schöpfer sich das jemals trauten. McBain begann seine 55 Romane umspannende Cop-Serie im Jahr 1956. 50 Jahre später regiert Nietzsche den Kriminalroman. „Die Bestie in uns will belogen werden; Moral ist Notlüge, damit wir nicht von ihr zerrissen werden.“

Oder um es, wie in „Die Füchsin“ mit Jerome Charyn zu sagen: „It’s ungovernable … Psychosis is everywhere, in your armpit, under your shoe. You can smell it in the sweat in this room … we’re all baby killers, repressed or not … how do you measure a man’s rage? Either we behave like robots, or we kill. Why do do expect your police force to be any less crazy than you?“ (Jerome Charyn, The Isaac Quartet) – „Es ist unbeherrschbar … Psychose ist überall, in deiner Achsel, unter deinen Schuhen. Du kannst sie im Schweiß dieses Raumes riechen … wir sind alle Babykiller, ob unterdrückt oder nicht … wie willst du die Wut eines Menschen messen? Entweder verhalten wir uns wie Roboter, oder wir töten. Warum erwartest du von deiner Polizei dass sie weniger verrückt sei als du?“

Ken Bruens Romane sind – Menschliches, Allzumenschliches – Bücher für freie Geister. In Irlands Büchereien sind sie die am meisten gestohlenen Werke. Wem dieser Text zur Sorge über Ken Bruens Lesbarkeit Anlass gibt (wer also noch nie einen Bruen gelesen hat), der sei an Wilhelm Busch erinnert: „Metaphysik und Worte! Das ist gerade so, als wenn man einem die Lehre von der Erbsünde auf der Flöte vorspielte.“

Alf Mayer

Offenlegung: Dieser Text erschien zuerst als Nachwort in Ken Bruens „Füchsin“ im Polar Verlag.

Die schöne Aufmacher-Grafik mit Friedrich und Karl stammt von Michael Schultheiss (Eugene, Oregon) aus seinem Blog The Essay Kitchen.