Kierkegaard: Naturalismus oder

Kierkegaard: Naturalismus oder

Gott in „Manh(a)ttan“

Kierkekaard im CrimeMag? Aber hallo! Man muss ihn ja nicht unbedingt als Früh-Existentialisten sehen (Stichwort: Albert Camus und der roman noir), aber der dänische Denker hat sich mit erfreulicher Radikalität und Originalität mit einschlägigen Fragen herumgeprügelt: Mit Tod und Sterben, mit Gut und Böse, mit Gewißheiten und Zweifel. Wie man sein Denken auch heute noch für die Diskussion Populärer Kultur fruchtbar machen (oder muß?), demonstriert Markus Pohlmeyer.

I Kierkegaard und die Naturwissenschaften

„Was die Wissenschaft

eben so schwierig macht,

übersieht man ganz.

Man nimmt an,

ein jeder,

somit auch der Mann

der Wissenschaft,

wisse,

was er ethisch

in der Welt

tun soll –

und nun opfert er sich

für seine Wissenschaft.“[1]

Kierkegaards Verhältnis zu den Naturwissenschaften seiner Zeit scheint auf den ersten Blick mehr als problematisch und unzeitgemäß. Kierkegaards Verhältnis zu den Naturwissenschaften seiner Zeit scheint mir aber auch von einer geradezu prophetischen Angst geprägt – in dem Sinne, dass Ethik als eine Qualität, ein Wie, zu einer Quantität, zu einem Was entkernt wird, so dass gewissermaßen die Kategorien der Theologie und Philosophie in die Sphäre der Naturwissenschaften über-setzt und somit transformiert würden: „In unsrer Zeit sind es besonders die Naturwissenschaften, welche gefährlich sind. Die Physiologie wird zuletzt so um sich greifen, daß sie die Ethik einstreicht. Es gibt ja bereits Spuren genug für ein neues Streben: die Ethik als Physik zu behandeln, womit denn das gesamte Ethische zur Illusion wird, und das Ethische in der Menschheit statistisch auf Durchschnittszahlen hin zu behandeln oder zu berechnen, so wie man Schwankungen bei Naturgesetzten berechnet.“[2]

Im Grunde geht es wieder um einen grundlegenden Sprung (eine für Kierkegaard ungemein zentrale Denkfigur), denn weder Messer noch Mikroskop würden die Übergänge von einem Nervensystem zu einem Bewußtsein erklären können: „So bekommt man von der sophistischen Physiologie zu wissen, daß der ‚Schlüssel zur Erkenntnis des bewußten Seelenlebens im Unbewußten liegt‘ (Carus). Aber wenn man den Übergang von Bewußtlossein und Bewußtsein nicht erklären kann: was soll dann das mit dem Schlüssel heißen? Der Übergang ist ja eben ein Sprung (dem entspricht Verwunderung), den kein Schlüssel aufschließen kann.“[3] Nur der Sprung kann also einen autodestruktiven, fehlerhaften Zirkel vermeiden.[4] Oder in einer anderen Variation: „Ich will mir einen geistvollen Physiologen denken, (denn diese reinen Schlächtergesellen, die meinen mit Hilfe des Messers alles erklären zu können – und dann mit Hilfe des Mikroskops, sind mir widerwärtig) nun, was tut er? Er gesteht nun zuerst und vor allem, daß jeder Übergang ein Sprung ist, daß er nicht erklären kann, wie ein Bewußtsein entsteht, oder wie ein Bewußtsein von der Umwelt zu Selbstbewußtsein wird, zu Bewußtsein von Gott, er gesteht: wie viel er auch am Nervensystem erkläre, das es eigentlich Konstituierende, die Idee, könne er nicht erklären.“[5]

Was ich hier nur summarisch andeuten kann: Kierkegaard markiert gewissermaßen schon die Grenzen heutiger Neurophilosophie – stark vereinfacht formuliert: wie können Neuronen in komplexen Netzwerken denken, ein Ich denken, Welt erfassen, sie sogar konstruieren und sich auch noch selbst beschreiben? „Der Naturalismus gibt wie jede Metaphysik Auskunft über das Ganze der Wirklichkeit und die Stellung des Menschen in ihr. Nun drängen sich zwei Arten von Gegenständen derart auf, dass jedes metaphysische Panorama vom Ganzen der Wirklichkeit mit ihnen zurechtkommen muss.

Da sind zum einen die materiellen Dinge und Prozesse in der Welt, wie insbesondere die Naturwissenschaften sie beschreiben und erklären. Da sind zum anderen wir Menschen als erlebnisfähige selbstreflexive Ich-Subjekte.“[6] Kierkegaard erteilt einem platten bzw. radikalen Naturalismus (Naturalismus hier verwendet wie die Beschriftung einer Box, in der vieles, kaum noch übersichtlich, hineinpasst, was qua Familienähnlichkeit irgendwie mit naturalistischen Strategien zu verbinden wäre.) eine Absage, weil nicht nur Determinismus oder Resignation die Folgen wären: „Heißt es nicht eigentlich mit einem Menschen Possen treiben […] und ihn in der Einbildung hinhalten, daß es doch endlich einmal gelingen werde mittels noch größerer Mikroskope zu entdecken, daß die Freiheit eine Illusion sei, daß das Ganze eine Funktion der Natur ist? Alles Wissen führt etwas Bestrickendes mit sich, aber auf der anderen Seite  verändert es auch den ganzen Seelenzustand des Wissenden.“[7] (Und einen Schritt weiter, quantenmechanisch: Der Wissende ist geradezu verstrickt in die Konstituierung seiner Beobachtungsergebnisse!) Dies bedeutet eine radikale Herausforderung an jedes Konzept von Freiheit, welches sich nun mit Täuschungsanfälligkeit[8] auf der einen Seite und mit seiner physikalischen Genese andererseits auseinandersetzen muss, und zwar eine Herausforderung an die Verantwortung des Einzelnen für seine Taten.

verändert es auch den ganzen Seelenzustand des Wissenden.“[7] (Und einen Schritt weiter, quantenmechanisch: Der Wissende ist geradezu verstrickt in die Konstituierung seiner Beobachtungsergebnisse!) Dies bedeutet eine radikale Herausforderung an jedes Konzept von Freiheit, welches sich nun mit Täuschungsanfälligkeit[8] auf der einen Seite und mit seiner physikalischen Genese andererseits auseinandersetzen muss, und zwar eine Herausforderung an die Verantwortung des Einzelnen für seine Taten.

Kierkegaards Beobachtung lesen sich fast prophetisch, wie ein Vorausgriff auf die Debatte der Schuldfähigkeit von Tätern, wenn sich doch alles irgendwie mit der Familie, der Gesellschaft, den Genen erklären, ja entschuldigen lasse … oder dem Gehirn: „Laß uns den größten Verbrecher denken, der je gelebt, und dann, daß die Physiologie zu jener Zeit noch ein paar herrliche Brillen mehr auf der Nase hätte als bisher, so daß sie den Verbrecher erklären könnte: das Ganze sei Naturnotwendigkeit, sein Gehirn sei zu klein gewesen u.s.w – welch ein Grauen in diesem Freispruch von weiterer Zurechnung im Vergleich mit dem Urteil des Christentums über ihn, daß er zur Hölle fahren werde, falls er sich nicht bekehre.“[9]

Kierkegaard unterschlägt keinesfalls die christliche Barmherzigkeit: Reue bietet nicht nur die Möglichkeit, sich zu seiner Schuld zu verhalten, Verantwortung dafür zu übernehmen; die Schuld einzugestehen: das wäre auch schon eine Gerechtigkeit gegenüber den Opfern! Im Konzept einer Naturnotwendigkeit entfiele dies. Kierkegaards Beobachtungen markieren schon Grenzen des Naturalismus, die auch noch später, beispielsweise im 21. Jahrhundert, festgestellt werden: „Die verschiedenen naturalistischen Antworten […] können uns nicht wirklich verständlich machen, warum in einer an sich rein materiellen Erfahrungswelt eines Tages erlebnisfähige selbstreflexive Ich-Subjekte mit ihrer spezifischen Ich-Perspektive die Bühne betreten haben.“[10]

Es wäre zu kurz gegriffen, Kierkegaards Metaphysik einfach mit Anti-Modernität gleichzusetzen oder umgekehrt Säkularisierung unkritisch mit von Religionen/Konfessionen befreiender Aufklärung oder Modernisierung gleichzusetzen. Außerdem reiht sich der Naturalismus selbst paradoxerweise in die Tradition der Metaphysik(en) ein: „Es liegt in der Natur des Naturalismus wie überhaupt jeder metaphysischen Wirklichkeitsdeutung, nicht definitiv widerlegt werden zu können.“[11]

Ohne den theologischen, biblischen Ausgangspunkt bei Kierkegaard bliebe ja unverständlich, woher gerade der moderne, säkularisierte Mensch seine Würde als Subjekt nehmen kann, wenn ihn eben diese Moderne auf einen biochemisch-neuronalen Mechanismus, auf ein Objekt zu reduzieren droht (oder in weiterer Konsequenz ökonomisch als Ware instrumentalisiert, seien es die Arbeitskraft, die Organe oder die DNA): „Eben weil Gott für den Menschen nicht Objekt sein kann, denn Gott ist das Subjekt, eben darum zeigt auch die Umkehrung unbedingt sich: wenn jemand Gott leugnet, so tut er Gott keinen Schaden, sondern macht sich selbst zunichte; wenn jemand Gottes spottet – so spottet er seiner selbst.“[12]

Die rigoros wirkende Absolutheit dieser Glaubenshaltung ist unabhängig von einem glücklichen oder unglücklichen Leben, ihre Funktion liegt in einer irreduzierbaren Gewissheit: „Das einzige Gewisse ist das Ethisch-Religiöse. Es spricht: ‚glaube – du sollst glauben‘. Und wollte mich jemand fragen, ob ich denn vermöge dessen allezeit auf Rosen getanzt habe: so würde ich antworten: nein, und doch, doch ist es die unbeschreibliche selige Gewissheit, daß alles gut ist und Gott Liebe ist […].“[13] Die rigoros wirkende Absolutheit dieses Glaubensimperativs liegt auch in der wechselseitigen Umkehrbarkeit des Mensch-Gott-Verhältnisses, welches über das Subjekt-Sein Gottes das Subjekt-Sein des Menschen konstituiert.

Dies kann auch gelesen werden als eine Variation des Gott-schuf-den-Menschen-als-sein-Ebenbild-Gedankens der Genesis; eine solche Ebenbildlichkeit manifestiert sich für Kierkegaard im Subjektgedanken. Subjekt hat für Kierkegaard auch die Qualität unverwechselbarer, verantwortungsfähiger Einzelheit – im Gegensatz zur verantwortungslosen anonymen Masse. Peter Strasser betont zusammenfassend, man müsse sich im klaren sein, „[…] dass im naturalistischen Rahmen keine Begrifflichkeit existiert, um das Konzept eines genuin moralischen Subjekts, das kraft seiner geistigen Potenz mit Verantwortlichkeit begabt ist, überhaupt zu reformulieren.“[14]

II Fallbeispiel „Manh(a)ttan“

Kierkegaards Verhältnis zu den Naturwissenschaften ist weitaus komplexer, als hier in der Kürze dargestellt wurde. Auch kann Kierkegaard kaum als christlicher Fundamentalist bezeichnet werden (und was wurde ihm nicht alles angehängt!), weil er verschiedene Modelle des Mensch-sein-Könnens entwirft und Christ-Sein als Weg und Aufgabe, als Angebot betrachtet. Wie würde ich Kierkegaard zusammenfassen? Werde Autor, Autorin deiner eigenen Lebensbiographie – in Verantwortung! Ohne dein Leben an Institutionen oder Ideologien oder Medien zu delegieren, die für dich denken und leben sollen. Dies ist ungemein befreiend und ungemein anspruchsvoll – und das geht  schon gar nicht in einer anonymen Masse … Der Roman „Was wir nicht wussten“[15] hält konsequent die Wir-Perspektive einer Erzählerinstanz durch, ein weibliches Wir, gleichsam wie eine Masse, wie ein Chor, aus dem im Gang der Narration Einzelne namentlich mit ihren unterschiedlichen Schicksalen hervor- und dann wieder abtreten.

schon gar nicht in einer anonymen Masse … Der Roman „Was wir nicht wussten“[15] hält konsequent die Wir-Perspektive einer Erzählerinstanz durch, ein weibliches Wir, gleichsam wie eine Masse, wie ein Chor, aus dem im Gang der Narration Einzelne namentlich mit ihren unterschiedlichen Schicksalen hervor- und dann wieder abtreten.

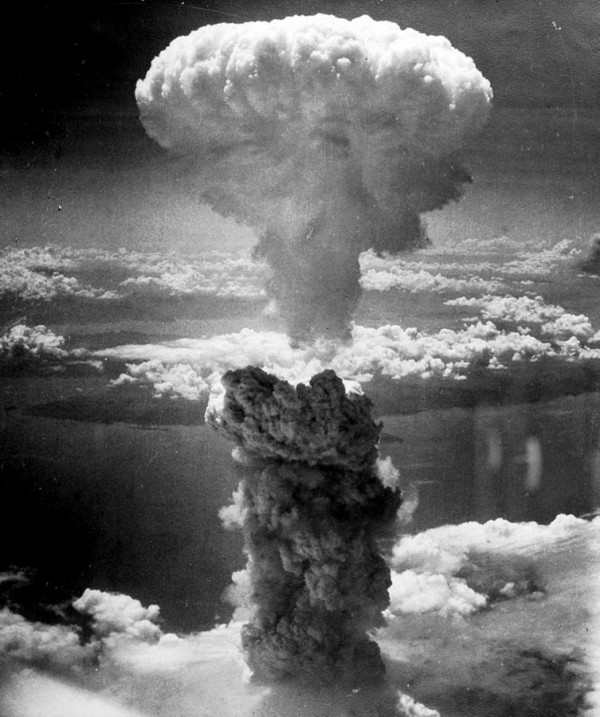

Erzählt wird rückblickend, wie wir die Vorgänge in Los Alamos erlebt haben: die infrastrukturellen Mängel jeder Art, die paranoide Geheimhaltung und die Reaktionen auf das Ergebnis des sog. Manhattan-Projektes: Hiroshima und Nagasaki. Kontradiktorisch, affirmativ und erschüttert zugleich fließt, singt, klagt, jubelt, schreit sich dieses Wir durch den Roman. Alltäglichkeiten als Fassade, hinter der sich der atomare Massenvernichtungshorror aufbaut und die Welt verändern wird.

Eine solche Mauerschau lässt uns erahnen, wie diese Frauen auf die Apokalypse blickten, aus Fernnähe gewissermaßen, und auf die, denen die technische Machbarkeit des Weltenbrandes zu verdanken war: „[…] wir gingen mit Zweifeln an unseren Männern oder an uns oder unserem Land, oder an allem, oder wir gingen ganz ohne Zweifel. […] Wir gingen schwanger, wir gingen müde, wir gingen in mancherlei Hinsicht, wie wir gekommen waren: staubig und mit dem Bedürfnis nach Shampoo.“[16]

Aus anderer Perspektive erzählt die Serie „Manh(a)ttan“ (2014)[17]: erzählt von den ethischen Konflikten und Konkurrenzkämpfen verschiedener Wissenschaftlergruppen, die unterschiedliche Herangehensweisen (theoretischer und praktischer Art) an dieses Projekt darstellen – und das Scheitern, die Resignation. Oppenheimer geistert umher wie ein deus absconditus; da gibt es einen Frank Winter (fiktional oder historisch?), den fanatisch Getriebenen; da gibt es den Karrieristen usw. Alle sind irgendwie (un)sympathisch. Alle haben unterschiedliche Legitimationen für dieses Projekt (die Zahl der in diesem Krieg fallenden US-Soldaten zu verringern, die antisemitischen Säuberungswellen in Europa zu beenden …) und unterschiedliche Strategien, es ihren Frauen zu verschweigen oder das System auszutricksen, diesen totalen  Überwachungsstaat mit dem Mitteln der 40er Jahre.

Überwachungsstaat mit dem Mitteln der 40er Jahre.

Die Nazis enttarnen im Umfeld Heisenbergs, von dem die Wissenschaftler glauben, er könne die Bombe bauen, einen Spion, der auch sofort eliminiert wird. Aber schon zu Beginn der Serie wird ein vermeintlicher Spion aus Winters Gruppe auf der Flucht von einem Soldaten erschossen.

Winter hat seinen Kollegen mehr oder weniger geopfert, um die Arbeitsgruppe zu retten. Franks Frau, Biologin, vermutet, dass da unverantwortlich mit radioaktivem Material experimentiert (besser: rumgespielt) wird – und steigert sich in Wahnvorstellungen, dass sogar neugeborene Kinder kontaminiert sind/seien. Wahnvorstellungen? Grandios, geradezu kafkaesk, als aus Versehen ein Mitarbeiter von Frank Plutonium einatmet: der ortsansässige Arzt empfiehlt, exzessiv Bier zu trinken; Winter ahnt das Problem, möchte telefonisch einen übergeordneten Fachmann erreichen, telefoniert durch halb Amerika, und als er endlich die streng geheime Nummer bekommen hat, klingelt das Telefon im Nebenzimmer … eben des ortsansässigen Arztes, den Frank für absolut inkompetent hält. Das System schottet sich autoimmunisierend ab. Eingesperrt in einem Kreis.

Bestürzend sind die Verhörszenen mit ihrer Psychofolter: paranoid, menschenverachtend, selbst die intimsten Details des Privatlebens werden manipulativ instrumentalisiert. Oh, und wenn man das Ding erst hätte, würde es nie wieder Krieg geben. Ja, aber was wäre, wenn Stalin und die Chinesen …? Niels Bohr wird als Top-Model für Physiker eingeflogen, ehrfurchtsvoll wie ein Gott gefeiert, der das Universum ergründet habe, der sich selbst aber nur für die Natur und die Menschen interessiert, ein trauriger Gott, hoffend, dieses Gerät werde groß genug sein, damit niemand es einsetze.[18] Warum haben Wissenschaftler immer und immer wieder verschiedenen politischen Systemen bzw. Diktatoren Massenvernichtungswaffen zur Verfügung gestellt? Heisenberg wird als großer Dämon in Stellung gebracht, der es schaffen könnte, für Deutschland die Bombe zu bauen – und schon beginnt eine verhängnisvolle Eskalation.

„Die großen Knochen

die sind wohl vom Lehrer

daneben

die kleinen Schädelknochen

scharen sich um ihn

SHŌDA SHINOE“[19]

III Epilog

„Alles Verderben wird letztlich von den Naturwissenschaften kommen. – […] Daß ein Mann zugleich einfältig und tiefsinnig spricht: ‚mit meinen bloßen Augen kann ich nicht sehen, wie ein Bewußtsein entsteht‘ – ist ganz in der Ordnung. Aber daß ein Mann das Mikroskop vor das Auge nimmt, und dann sieht und sieht und sieht – und es doch nicht sehen kann: das ist komisch; und ganz besonders ist es lächerlich. […] Schon die Buchdruckerkunst ist eine beinahe satirische Erfindung, denn, Herre Gott, hat es sich denn etwas gezeigt, daß es just so viele gibt, die eigentlich etwas mitzuteilen haben. Mithin, diese ungeheure Entdeckung hat dazu geholfen, all das Geplapper zu verbreiten, das sonst im Keim erstickt wäre.“[20] Ein Verweis auf das Internet und die sozialen Netzwerke (mit ihren Haßstürmen und populistischen Enthemmungen beispielsweise) scheint hier schon fast überflüssig – genauso wie der Einwand, dass Kierkegaard selbst Bücher und Zeitschriften als mediale Träger seiner Gedanken wie kein anderer in Anspruch nahm. Kierkegaard ist seine Texte, seine Bücher, ist eine Bibliothek! Und als Theologe und Philosoph, als Geisteswissenschaftler auch Kritiker der Theologie, der Philosophie, der Wissenschaft.

Markus Pohlmeyer lehrt an der Europa-Universität Flensburg.

[1] S. Kierkegaard, unter: Anhang. Reflexionen über Christentum und Naturwissenschaft, in: Ders.: Eine literarische Anzeige, übers. v. E. Hirsch, in: S. Kierkegaard. Gesammelte Werke und Tagebücher, Bd. 12, Simmerath 2004, 123-140, hier 123. Zur Textbasis siehe 122. Ich habe mir hier erlaubt, Kierkegaards Prosatext in Gedichtform umzugestalten.

[2] Kierkegaard (s. Anm. 1), 126.

[3] Kierkegaard (s. Anm. 1), 132.

[4] Hier lauern wieder Fichtes bzw. D. Henrichs Aporien, s. dazu auch Anm. 10.

[5] Kierkegaard (s. Anm. 1), 127.

[6] H. Tetens: Gott denken. Ein Versuch über rationale Theologie, Stuttgart 2015, 21.

[7] Kierkegaard (s. Anm. 1), 128.

[8] Vgl. dazu zur prinzipiellen Täuschungsanfälligkeit der Vernunft F. Nietzsche: Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinn, hg. v. K. Schlechta: F. Nietzsche, Werke in drei Bänden, Bd. 3, Darmstadt 1997, 309-322.

[9] Kierkegaard (s. Anm. 1), 129.

[10] Tetens: Gott (s. Anm. 6), 22. Dazu weiter Ders, ebd., 24: „1. Prämisse: Das Mentale wird nur dann naturalistisch verstanden, wenn es möglich ist, logisch-begrifflich von physikalischen Aussagen auf Aussagen über Mentales zu schließen.

- Prämisse: Es ist aber nicht möglich, logisch-begrifflich von physikalischen Aussagen auf Aussagen über Mentales zu schließen. […]

- Konklusion: Also ist es nicht möglich, Mentales rein naturalistisch zu verstehen.“ Und falls die 1. Prämisse Richtigkeit beanspruchte, müsste sie sich der Aufgabe stellen (um nicht zirkulär zu verlaufen), den Aporien Fichtes bzw. Henrichs begründet auszuweichen! Vgl. dazu Markus Pohlmeyer: „Die Krankheit zum Tode“ – Aporien des Selbstbewusstseins. Fichte, Kierkegaard und Dieter Henrich, in: M. Bauer – M. Pohlmeyer (Hg.) Existenz und Reflexion. Aktuelle Aspekte der Kierkegaard-Rezeption, Schriften der Georg-Brandes-Gesellschaft, Bd. 1, Hamburg 2012, 168-198.

[11] Tetens (s. Anm. 6), Anm. 7 (Seite 10).

[12] Kierkegaard (s. Anm. 1), 140.

[13] Kierkegaard (s. Anm. 1), 133. Schriftbild von mir geändert.

[14] P. Strasser: Diktatur des Gehirns. Für eine Philosophie des Geistes, Paderborn 2014, 131.

[15] T. Nesbit: Was wir nicht wussten. Roman, übers. v. B. Schaden, Köln 2016.

[16] Nesbit (s. Anm. 15), 252.

[17] In meinen Paraphrasen beziehe ich mich auf: Manh(a)ttan. Die komplette 1. Staffel, © STUDIOCANAL GmbH 2016.

[18] Vgl. dazu: „Am späten Abend des 30. Dezember 1943 trafen sie in Los Alamos ein und begaben sich direkt zu Oppenheimer, der einen kleinen Empfang zu Ehren Bohrs organisiert hatte. […] Bohrs erste Frage an Oppenheimer war: »Ist sie wirklich groß genug?« – mit anderen Worten: würde die neue Waffe so mächtig werden, dass zukünftige Kriege undenkbar würden? Oppenheimer verstand die Frage sofort. […] Merkwürdigerweise aber stieg, während Bohrs Einfluss auf die politische Führung schwand, sein Ruhm unter den Physikern von Los Alamos in neue Höhen. Wieder war Bohr Gott und Oppie sein Prophet.“ K. Bird – M. J. Sherwin: J. Robert Oppenheimer. Die Biographie, übers. v. K. Binder u. B. Leineweber, 3. Aufl., Berlin 2014, 265f. und 272. Vgl. dazu auch E. P. Fischer: Niels Bohr. Physiker und Philosoph des Atomzeitalters, München 2012 und R. Rhodes: THE MAKING OF THE ATOMIC BOMB, Simon & Schuster 2012.

[19] In: Gäbe es keine Kirschblüten … Tanka aus 1300 Jahren, Japan./Deut., ausgewählt, übers. u. hg. v. Yukitsuna Sasaki u.a., Stuttgart 2009, 159, dort auch folgende Erläuterung: „Shōda Shinoe ist im Bereich des Tanka die wichtigste Zeugin des Atombombenabwurfs in Hiroshima, und dieses Tanka ist eines der bekanntesten der sogenannten Atombombenliteratur. Eine Schulklasse beim Arbeitseinsatz wurde von der Explosion dahingerafft.“

[20] Kierkegaard (s. Anm. 1), 130. Schriftbild von mir geändert.