„Borgia“. Ein Essay von Markus Pohlmeyer

„Borgia“. Ein Essay von Markus Pohlmeyer

–Faszinierte Resignation, dies hinterlässt bei mir die Betrachtung von „Borgia. Die komplette 2. Staffel. Director’s cut“[1]. (Ich beziehe mich hier auf die unter anderem vom ZDF mitgetragene Produktion und keinesfalls auf die Variante mit Jeremy Irons, die eher einer „Lindenstraße“ in der Renaissance[2] entspricht.) Durch einen detailreichen Hyperrealismus, Bezüge zur Moderne, Psychologisierung der Figuren und ständige ironische Brechungen – das sind die Momente des Faszinierenden – bewahrt „Borgia“ den Anspruch, eben auch nur eine von vielen Interpretationen dieser Familie zu sein. Historische Nähe und historische Ungenauigkeiten stehen nebeneinander, werden aber effektvoll miteinander verwoben.

„Wär ich Feuer, ich verbrennte die Welt;

wär ich Wind, ich überzöge sie mit Stürmen;

wär ich Wasser, ich ertränkte sie;

wär ich Gott, ich ließe sie versinken.“[3]

Die zweite Staffel ist erschienen: furios, wild und erstaunlicherweise schon ab 16. Ab 18 war die erste Staffel (die ich auch in meine Betrachtungen mit einbeziehe), bemerkenswert für eine Verfilmung eines durchaus bewegten Kapitels der Kirchengeschichte wenige Jahre vor der Reformation (1517). Es ist auch schwer auszuhalten dieses Hin- und Her zwischen Intrigen, sexuellen Ausschweifungen, unerträglichen Gewaltexzessen, dem Leid der Unschuldigen und diesem ach so heiligen Spiel in Rom …

Cesare Borgia schlägt sich einen Nagel durch die Hand: eine Imitation der Kreuzigung Christi. Cesare Borgia setzt seinen erstgeborenen Sohn in der Wildnis aus: eine solche Reinszenierung von Abrahams Opfer soll seinen Vater auf den Papstthron bringen. Unvergesslich auch die Papstwahl von Alexander VI. (Rodrigo Borgia, gest. 1503): Alle Kardinäle werden bestochen oder gekauft. Alle sind bestechlich und käuflich. Venedig z. B. knickt im Angesichte von Marzipan ein. Unvergesslich, wie Alexander VI. die französische Invasion von Rom beendet – allein durch Diplomatie und die Autorität seines Amtes. Alexander VI., ein machtgeiler, psychopatischer Intrigant, Lügner und Mörder (seine Umgebung ist regelmäßig mit Vertuschen beschäftigt), der alles für seine Kinder tut und aus Liebe geradezu blind ist für den destruktiven Wahnsinn seiner Söhne. Alexander VI., der gnadenlos Nebenbuhler mit Gift ermordet, um seine Geliebte „La Bella“ für sich zu behalten, und gleichzeitig sich am Vermögen der Eliminierten bereichert. Als aber der Schatzmeister zu tief seine Hände in die päpstliche Kasse gesteckt hat, werden diese ihm kurzerhand abgeschlagen. Die päpstliche Schatztruhe leert sich notorisch. Man ist also 1494 ständig mit dem Erfinden neuer Einnahmequellen beschäftigt. 1517 veröffentlicht Luther seine Thesen. Sogenanntes Kirchenvermögen und Kirchensteuer verschaffen heute da mehr Planungssicherheit – auch bei Protzprunkgroßbauvorhaben.

Eine humorvolle Szene in der 2. Staffel: die 278. Reformkommission wird eröffnet; Rodrigo schmunzelt belustigt: 278??? Die Kardinäle diskutieren mit Blick auf den extravaganten Lebensstil ihres Standes, was denn für eine bescheidene Mahlzeit angemessen sei. Der Streit eskaliert, als ein Kardinal Gebäck einfordert. Rodrigo nimmt das auf die leichte Schulter. Vielleicht hätte er schon hier den Beginn der Reformation verhindern können, aber noch steht er unter dem Einfluss einer Droge, die seine Vitalität aufrecht erhalten soll. Seinen Wahnsinn hält er für die Stimme des Heiligen Geistes. Der Entzug ist für ihn brutal und hart: gefesselt, im verdreckten Hemd, rumpöbelnd, auf dem Nachttopf und in der Herrentoilette des Vatikans (wo auch letztlich mit einem Deal die Papstwahl in der ersten Staffel entschieden wurde).

Eine humorvolle Szene in der 2. Staffel: die 278. Reformkommission wird eröffnet; Rodrigo schmunzelt belustigt: 278??? Die Kardinäle diskutieren mit Blick auf den extravaganten Lebensstil ihres Standes, was denn für eine bescheidene Mahlzeit angemessen sei. Der Streit eskaliert, als ein Kardinal Gebäck einfordert. Rodrigo nimmt das auf die leichte Schulter. Vielleicht hätte er schon hier den Beginn der Reformation verhindern können, aber noch steht er unter dem Einfluss einer Droge, die seine Vitalität aufrecht erhalten soll. Seinen Wahnsinn hält er für die Stimme des Heiligen Geistes. Der Entzug ist für ihn brutal und hart: gefesselt, im verdreckten Hemd, rumpöbelnd, auf dem Nachttopf und in der Herrentoilette des Vatikans (wo auch letztlich mit einem Deal die Papstwahl in der ersten Staffel entschieden wurde).

Es ist mutig, filmisch in all seiner Leiblichkeit jemanden darzustellen, den seine Umgebung ehrfurchtsvoll mit „Heiligkeit“ tituliert. Papst Alexander VI. wird auch im Kardinalskollegium immer mit „Verbum incarnatum“ angekündigt, als das menschgewordene Wort Gottes, eine Fiktion, die durch prunkvolle Gewandung verstärkt wird. Auch Kardinäle verschwinden im öffentlichen Raum hinter einer geschickten Ausstattung von roten und weißen Gewändern (nur ihre Gesichter wirken wie ein Fenster in die Außenwelt), während sie im privaten Raum (z. B. mit ihrem Liebhaber) bisweilen einfach nur nackt gezeigt werden. Ansonsten ist der Vorwurf von Homosexualität ein Machtmittel gesellschaftlicher Diskreditierung, und Beschuldigte werden sogar deshalb öffentlich zu Tode gefoltert.

„Nur du vermagst aus meinem Äußeren,

was in mir ist, herauszumeißeln […].“[4]

Doch zurück. Ach, dieses so uralte Kleider-machen-Leute! Solche Einkleidung (Investitur als Eintritt in die Sphäre des Sakralen) wird wie ein Faktum behandelt und wirkt auch gesellschaftlich so. Alexander VI. regiert vornehmlich mit der Vergabe von Titeln, Fälschen von Dokumenten, der Inszenierung seiner Autorität als Stellvertreter Gottes, kurz mit einem ganzen Ensemble von Fiktionen und äußerem Schein, das von seiner Umwelt in gesellschafts-politische Konsequenzen umgesetzt wird. Und all das dient nur dem Machterhalt und der Familie.[5]

Die 2. Staffel verwendet theologische Titel aus Bibel und Kirchenjahr; vor jeder neuen Episode wird die vorausgegangene mit solchen Titeln kommentierend sequenziert und die Akteure mit himmlischen Akteuren gleichgesetzt, was im Film bisweilen auch ihrem Selbstverständnis entspricht. Dadurch wird der Bruch zwischen Fiktion und Realität umso härter markiert. Was sie scheinen, sind sie nicht. Aber Schein verleiht ihnen eine (angemaßte göttliche?) Legitimation für das, was sie in Wirklichkeit sind: Leonardo da Vinci beschreibt Cesare Borgia, dass man über ihn sage, er habe das Gesicht Christi und die Augen Luzifers. Das fasst die gesamte Serie zusammen. Ein schönes Outfit und Design, hinter dem sich die Hölle verbirgt. In einer französischen Komödie werden Vater Rodrigo und Sohn Cesare mit Gott Vater und Gott Sohn verglichen und der Lächerlichkeit und dem Publikum preisgegeben. Cesare lauert im Hintergrund (seine Spezialität) – und lässt dann seine (Kampf-)Hunde auf die Schauspieler los.

Cesare möchte Kaiser werde, aber er ist ein Herrscher ohne Reich und Heer, das er so dringend für sein Eroberungspläne in Italien braucht. Der neue französische König wird sein Fan. Und wie Rodrigo durch heilige Illusion herrscht, manipuliert und umgarnt Cesare den neuen König durch überwältigende Leistungen in der Kriegskunst, Liebe (Achtmal in der Hochzeitsnacht! Der treue Fan kapituliert …) und List. Cesare ist blanker Wille. Cesare ist blankes Nichts, das aus Langeweile und Verzweiflung eskaliert und seine Gegner zerbricht, oft nur durch eine immer latent drohende Grausamkeit. Für den dänischen Philosophen und Theologen Søren Kierkegaard diente dieser Borgia als ein Beispiel für einen speziellen Typus von Verzweiflung: „Wenn also der Herrschsüchtige, dessen Losung ‚Cäsar oder nichts‘ lautet, nicht Cäsar wird, dann verzweifelt er darüber. Das aber bedeutet etwas anderes: Gerade weil er nicht Cäsar wurde, ist es ihm jetzt unerträglich, er selbst zu sein.“[6]

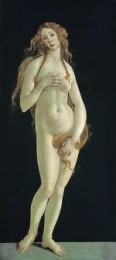

Die Serie kommt fast ohne sympathische, positive Hauptdarsteller aus. Nur Lucrezia Borgia scheint eine positive Entwicklung zu durchlaufen. Sie bewahrt grausame Geheimnisse (sie hat ihren Bruder Giovanni umgebracht – aber diese Tat wirkte schon beinahe wie ein Gottesgericht). Sie intensiviert die erotische Neigung zu ihrem Bruder Cesare, während sie dieselbe Neigung ihres Vaters zu ihr unterbindet. Das Inzestmotiv scheint einer an Skandalen interessierten Tradition geschuldet, wird aber psychologisch geschickt in der Serie thematisiert oder eher nur angedeutet: „Bringt man es auf eine griffige Formel, dann war Cesare unbedeutender als sein Mythos, Lucrezia aber in Wirklichkeit das schiere Gegenteil dessen, was in der Erinnerung aus ihr gemacht wurde.“[7]

„[…] ihr Bild füllt gänzlich meine Seele,

die traurige; die heftet ihren Blick an sie

und sagt ihr, was ich nicht zu wiederholen wage:

Oh bittere Nächte, oh ihr Parzen, grausam ungerecht.“[8]

Lucrezia versucht zu leben, was es heißt, christlich zu sein, indem sie vergibt; sie versuchte, als eine von Alexander VI. eingesetzte Regentin von Spoleto Frieden verfeindeten Städten zu bringen – und muss einsehen, dass sie nur ein Pausenzeichen war in dem endlosen Drama von Fehde und männlicher Machtbesessenheit. Der Renaissance-Experte Volker Reinhardt verweist auf die dahinterliegende historische Provokation: „Bislang war dieser Posten hohen Prälaten vorbehalten gewesen. […] Offensichtlich wollte Alexander VI. die unteilbare Würde seiner Familie demonstrieren. Die Borgia waren die Kirche. Und zwar die Borgia beiderlei Geschlechts.“[9] Lucrezia versucht, sich als Frau zu emanzipieren und nicht nur als ein schwangerer Bauch angesehen zu werden, während der Vater des Kindes unklar bleibt.[10] Das Ende der 2. Staffel: Als ihr Papstvater sich zurückzieht, um zu meditieren (?) und um sich von ihr emotional zu lösen, wird Lucrezia den Vatikan leiten, eine schwangere, sexuell selbstbestimmte Renaissance-Schönheit – und intelligenter als die Männerwelt. Der (historische) Papst überließ „[…] während eines Ausflugs ins südliche Latium im Juli 1501 und wenige Woche darauf nochmals die weltlichen Amtsgeschäfte Lucrezia. […] Die 21-jährige Tochter des Pontifex maximus als Statthalterin im Vatikan […]. Auch wenn sich Lucrezias Zuständigkeit nicht auf die geistlichen Obliegenheiten ausdehnte – das Papsttum wurde dennoch durch diesen spektakulären Akt als ein Familienunternehmen ausgewiesen.“[11] Der Trailer für „Borgia“ (1. Staffel) bietet einen interessanten Kommentar: bevor es die Mafia gegeben habe …

Als Schwangere und durch die rituelle Ankündigung „Verbum incarnatum“ rückt der Film Lucrezia in eine Marien-Ikonographie ein. Es macht hier die Stärke dieser Episode aus wie auch aller anderen Episoden, dass kein moralischer Zeigefinger erhoben wird. Die Ethik liegt vielmehr in der Ästhetik verborgen und zugleich offen an der Oberfläche: Cesare Borgia besteigt einen von Leonardo da Vinci hergestellten Kriegswagen (eine Art mobile Kommandozentrale mit Kanonen) und in seinem Machtwahn breitet er seine Arme aus: ein nackter, perfekter Oberkörper und Muskeln wie Stahl. Kreuzigung ohne Kreuz. Äußerlich eine Christus-Imitation, darunter ein brutaler Kriegsherr. Leonardo zeichnet diese Szene, eine Anspielung an die berühmte „Proportionszeichnung nach Vitruv, um 1490“[12]. Cesare als der Mensch. Doch auf seinem Gesicht beginnt schon die Syphilis ihr unheimliches Werk zu verrichten.

„Wär ich Papst, ich wäre guter Dinge,

weil ich alle Christen bändigte;

wär ich Kaiser, weißt du, was ich täte?

Ich würde allesamt enthaupten lassen.“[13]

Die Frage bleibt, warum – jenseits von allen zeitbedingten Mentalitäten – politische und kirchliche Institutionen für Psychopathen wie Täterschutzprogramme wirken können. Es mag klischeehaft klingen: Natürlich sind da die Profiteure, Mitläufer, Kriegsgewinnler, Wendehälse und Fundamentalisten; natürlich die Verführung unkontrollierter Macht; vielleicht auch Versuchung, es auch einmal selbst nach oben zu schaffen; vielleicht die Illusion, das image, die Inszenierungen, hinter denen sich ja doch etwas Göttliches verbergen könnte – und wer möchte schon Gottheiten und ihre sog. bevollmächtigen Vertreter erzürnen? Das Erschreckende dieser Serie ist das Allzuvertraute; die Resignation verrichtet ihr unheimliches Werk in der Aktualität sich ständig repetierender Muster von Gewalt und Machtmissbrauch, verbunden mit ökonomischen Interessen. Wie ein römischer Kaiser sagte: Geld stinke nicht, nein, es duftet nach Weihrauch.

All dem ist in der Kirchengeschichte allzu oft auch das Evangelium zum Opfer gefallen und als Legitimation für Verbrechen gegen Menschen uminterpretiert worden. Für das einfache, unaufgeklärte Volk bedeuten die Borgia Krieg und Tod. Südamerika wird päpstlich zwischen Spanien und Portugal aufgeteilt.[14] Savonarola verbrannt. Zwangstaufe von Juden … Die Täter haben ja nur im und für das System gehandelt, sie trifft keine Verantwortung. Oder? Volker Reinhard hat diese seltsame Schizophrenie auch bei dem historischen Alexander VI. aufgezeigt: „Wie haben die Borgia Mord und Vertreibung ihrer Gegner vor ihrem Gewissen und damit vor Gott gerechtfertigt? Denn dass sie fromm waren, an Christus und die Fürsprache der Heiligen glaubten, ist ebenfalls gesichert. Kann man als gläubiger Christ solche Verbrechen begehen und zugleich auf das Paradies hoffen? Die Borgia konnten es offenbar.“[15]

Vielleicht war der Grund ein sehr pragmatischer: ein Borgia-Papst wollte eben auch die Unterstützung himmlischer Mächte keinesfalls aufs Spiel setzen. Das Gerücht, Alexander VI. hätte ein Allerheiligenfest zu einem orgiastischen „Allerhurenfest“ umfunktioniert, ist zwar Ausdruck dafür, dass die Öffentlichkeit dieser Familie alles, aber auch wirklich alles zutraute, aber wohl eher ins Reich der Legendenbildung zu verweisen: „Ganz abgesehen davon, daß weder er noch Cesare so töricht gewesen wären, einen solchen Unglauben öffentlich zu bezeugen und damit die Grundlagen ihrer eigenen Macht zu erschüttern. Denn darauf müßte es unweigerlich hinauslaufen.“[16]

Niccolò Machiavelli ist Cesare Borgia während verschiedener Amtsfunktionen persönlich begegnet und hat ihm in „Der Fürst“[17] ein vexierbildartiges literarisches Denkmal gesetzt. Kurt Flasch charakterisiert Machiavelli als einen Denker, „[…] der seine Zeit in Gedanken erfasste. Er sprach die Desillusionierung aus, die sich nahelegte, wenn man sah, wie korrupt das Papsttum war, wie Italien durch die Schuld der Kirche zum Schlachtfeld der aufstrebenden Nationen wurde […].“[18] Alexander VI. und Cesare Borgia sind Prototypen dafür, was in den nachfolgenden Jahrhunderten kommen sollte. Erstaunlich, wie sehr sich die Serie den Büchern von Volker Reinhardt nähert. Aber dies sind eben auch nur Bücher, nur Interpretationen. Die Realität dürfte um vieles brutaler und entsetzlicher gewesen sein. Das Schlusswort möge Cesare haben. Nachdem er durch geschickte Manipulation sein Kardinalat niederlegen konnte, wendet er sich an seine ehemaligen Kollegen und sagt in seiner unnachahmlichen, dämonischen Art: „Ihr seid ein Haufen übler Schwindler. Falls die Hölle existiert, schmoren wir alle im selben Kessel.“[19]

Markus Pohlmeyer

Borgia. Die komplette 2. Staffel. Director’s cut: http://www.fernsehserien.de/borgia

[1] © 2013 Studiokanal GmbH, daraus auch die direkten oder indirekten Filmzitate entnommen.

[2] Zum Epochenbegriff vergleiche die kritische Analyse von V. Reinhardt: Die Renaissance in Italien. Geschichte und Kultur, 3. Aufl., München 2012, 7-15.

[3] Cecco Angiolieri, in: Poesie italiane. Italienische Gedichte, übers. M. Richner u. U. Gioacchini, München 2006, 19.

[4] Michelangelo Buonarotti, in: Poesie (s. Anm. 3), 53.

[5] Zur mentalitätsgeschichtlichen Bedeutung der Familie vgl. E. Garin (Hg.): Der Mensch der Renaissance, übers. v. L. Gränz u. A.-B. Wuthenow, Essen 2004.

[6] S. Kierkegaard: Die Krankheit zum Tode, übers. v. G. Perlet, Stuttgart 2009, 20.

[7] V. Reinhardt: Die Borgia. Geschichte einer unheimlichen Familie, München 2011, 118.

[8] Pietro Bembo (tritt auch in der 2. Staffel auf), in: Poesie (s. Anm. 3), 51.

[9] V. Reinhardt: Alexander VI. Borgia. Der unheimliche Papst. Eine Biographie, 3. Aufl., München 2011, 184.

[10] pater semper incertus.

[11] Reinhardt: Alexander VI., (s. Anm. 9), 208.

[12] F. Zöllner: Leonardo da Vinci. 1452-1519. Sämtliche Gemälde, Köln 2007, 284.

[13] Cecco Angiolieri, in: Poesie (s. Anm. 3), 19.

[14] Zum Problem des sog. kolonialen Holocausts vgl. A. Angenendt: Toleranz und Gewalt. Das Christentum zwischen Bibel und Schwert, 2. Aufl., Münster 2007, 462-264.

[15] Reinhart: Borgia (s. Anm. 7), 9.

[16] Reinhardt: Alexander VI. (s. Anm. 9), 211.

[17] N. Machiavelli: Der Fürst (Il Principe), übers. u. hg. v. R. Zorn, 6. Aufl., Stuttgart 1978.

[18] K. Flasch: Das philosophische Denken im Mittelalter. Von Augustin zu Machiavelli, 2. Aufl., Stuttgart 2011, 640. Eine ähnliche Analyse formulierte auch J. Burckhardt: Die Kultur der Renaissance in Italien. Ein Versuch, hg. v. W. Rehm, Hamburg 2004, 146. Vgl. aber auch K. Flasch: Warum ich kein Christ bin, 3. Aufl., München 2013.

[19] Ein durchaus gängiges Bildmotiv der Reformation.