Stanley Kubrick – (c) Alle Fotos aus dem hier besprochenen Band, mit freundlicher Genehmigung des Verlags Benedikt Taschen

Die Straßen von New York

Alf Mayer über „Durch ein anderes Objektiv: Stanley Kubricks Fotografien“.

Stanley Kubrick ist so etwas wie der Hausregisseur bei Taschen. Über keinen Filmregisseur hat der Verlag so viel veröffentlicht, aktuell ist sein Mammutprojekt „Napoleon“ in einer Volksausgabe im Programm (siehe auch unten), vom „Kubrick-Archiv“ zu schweigen, dem „Making of 2001“ und natürlich kommt er auch in den Film-Noir-Bänden von Taschen vor (CrimeMag-Besprechungen hier und hier).

„Through a different lens/ Durch ein anderes Objektiv“ führt uns zu seinen Anfängen. Zwischen 1940 und 1950 war er nur Stanley, ein Teenager aus der New Yorker Bronx mit einer frappierenden fotografischen Sensibilität. Von 1945 bis 1950 – als New York so etwas wie die Metropole Amerikas war – war Kubrick als Siebzehn- bis 22-Jähriger an mehr als 135 Artikeln der Zeitschrift „Look“ beteiligt. Viele tausend Abzüge davon sind erhalten, darunter nie gedruckte Geschichten wie „Shoeshine Boy“, Bilder vom Filmset des semidokumentarischen Noirs „The Naked City“ oder die Noir-Geschichte „Rosemary Williams – Showgirl“. Donald Albrecht und Sean Corcoran haben aus diesem Fundus nun ein faszinierendes Buch zusammengestellt, Luc Sante hat einen – wie immer bei ihm: begeisternden – Essay beigesteuert. Das Designstudio Pure + Applied besorgte Design und Layout des etwas überformatigen, hochwertig gedruckten Bandes (Printed in Italy), der Flair und Stil der späten 1940er Jahre aufscheinen lässt und auch die Original-Magazindoppelseiten, Reklame inklusive, zeigt. Ein sehr angenehm anzuschauender Bildband, die Bildtexte knapp und prägnant – alles ein Vergnügen. Bei Taschen weiß man, wie man das macht. Bravo!

„Through a different lens/ Durch ein anderes Objektiv“ führt uns zu seinen Anfängen. Zwischen 1940 und 1950 war er nur Stanley, ein Teenager aus der New Yorker Bronx mit einer frappierenden fotografischen Sensibilität. Von 1945 bis 1950 – als New York so etwas wie die Metropole Amerikas war – war Kubrick als Siebzehn- bis 22-Jähriger an mehr als 135 Artikeln der Zeitschrift „Look“ beteiligt. Viele tausend Abzüge davon sind erhalten, darunter nie gedruckte Geschichten wie „Shoeshine Boy“, Bilder vom Filmset des semidokumentarischen Noirs „The Naked City“ oder die Noir-Geschichte „Rosemary Williams – Showgirl“. Donald Albrecht und Sean Corcoran haben aus diesem Fundus nun ein faszinierendes Buch zusammengestellt, Luc Sante hat einen – wie immer bei ihm: begeisternden – Essay beigesteuert. Das Designstudio Pure + Applied besorgte Design und Layout des etwas überformatigen, hochwertig gedruckten Bandes (Printed in Italy), der Flair und Stil der späten 1940er Jahre aufscheinen lässt und auch die Original-Magazindoppelseiten, Reklame inklusive, zeigt. Ein sehr angenehm anzuschauender Bildband, die Bildtexte knapp und prägnant – alles ein Vergnügen. Bei Taschen weiß man, wie man das macht. Bravo!

Der Band ist chronologisch aufgebaut, wie ein Detektiv können wir dem jungen Kubrick Fotografen folgen. Stanley, Jahrgang 1928, war ein schwacher Schüler, der gerade mal die Highschool schaffte. „Wäre ich aufs College gegangen, wäre ich nie ein Filmregisseur geworden“, sagte er später. Luc Sante, der große Essayist, hat Kubricks frühes Umfeld nachrecherchiert. Die Straßen von New York waren ihm Schule des Sehens. Er begann mit dem, was ihm nahe war – örtlich, emotional und persönlich. Sein erstes in „Look“ veröffentlichtes Bild zeigt einen Zeitungsverkäufer in seinem Kiosk, die Schlagzeilen verkünden die Amtsübernahme von Truman und den Tod von Präsident Roosevelt.

Zu seinen ersten Arbeiten gehören Aufnahmen seines Englischlehrers, wie er seiner Klasse Szenen aus „Hamlet“ vorspielt (erschienen am 2. April 1946). Im August 1946 gab es eine Geschichte, wie Menschen im Zoo auf einen Affen schauen – und wie aus anderer Perspektive der Affe auf Menschen sieht. Später wurde das ein immer wiederkehrendes Motiv in Kubrick-Filmen: Menschen zu beobachten, wie sie Menschen beobachten.

Ebenfalls eine frühe Arbeit: eine Doppelseite mit 18 Bildern von Menschen, die in allen möglichen Befindlichkeiten in einer Zahnarztpraxis warten; es war Kubricks eigener Dentist. Sein erster größerer Auftrag hatte den Titel „Life and Love on the New York Subway.“ Seine unverlangt vorgelegte – großartige – Arbeit „Shoeshine Boy“ zeigte einen Tag im Leben eines Heranwachsenden in New York, wie er zur Schule geht, Sport macht, mit Freunden spielt, seine Tauben füttert und für seine Familie mit Schuhputzen Geld verdient.

Im Mai 1948 erscheint ein einspaltiges Porträt, sozusagen der Mitarbeiter des Monats, das „Stanley Kubrick, 19“ als „veteran photographer“ vorstellt, sein junges Alter mache er durch Leidenschaft wett. Kubrick nahm auch Bildserien von Menschen in der Bronx auf, beim Schwatzen, Gestikulieren, sich gegenseitig Mustern. Klare Bilder, aber noch ohne das gewisse Etwas. Vielleicht, vermutet Luc Sante, „war das der Grund, warum sie sehr oft in Bildreihen gezeigt wurden. Je mehr von ihnen nebeneinanderstanden, desto stärker war ihr Eindruck. Man könnte auch sagen, dass Kubrick bereits damals anfing, in kinematografischen Kategorien zudenken. Und dass er so viele Aufnahmen machte, weil es ihn mehr interessierte, den Verlauf einer Handlung zu präsentieren als ein einziges, bedeutungsschweres Bild.“

Dennoch, betont Luc Sante: Kubricks Fotos vermitteln einen starken Eindruck davon, wie New York City in den 1940er-Jahren war, kurz nach dem Krieg und kurz bevor alle Leute einen Fernseher hatten, „rowdyhaft, heruntergekommen, optimistisch, eigensinnig, launisch, theatralisch und demokratisch. Es war die Hauptstadt dieser Zeit und bedeutender als jemals zuvor.“

Es gibt Klassenunterschiede in dieser Stadt, aber noch wohnen sie alle in denselben Straßen, trinken sie in den gleichen Kneipen, essen sie an den gleichen Imbissständen. Zu Kubricks Porträt des prominenten und wohlhabenden Cartoonisten Peter Arno gehört auch das Einkehren in einer finsteren Spelunke; die nonchalanten Bilder, die Kubrick von einem splitternackten jungen Modell und dem Künstler machte, bleiben unveröffentlicht. Beindruckend sind sie noch heute. Den deutschen Emigranten George Grosz porträtiert er mitten auf dem Bürgersteig der Fifth Avenue auf einem Stuhl. Anders als „Life“ liebte „Look“ es, Berühmtheiten bei der Arbeit und in der Freizeit zu porträtieren, etwa bei der Küchenarbeit. Kubrick war schnell ein Meister dieser kleinen, fotoromanartigen Biopics, die ja auch ein gewisses Maß an Inszenierung erforderten. Schöne Bildreportagen über Leonard Bernstein, Zero Mostel, Guy Lombardo, Montgomery Clift (der schwul war und es versteckte), der Boxer Walter Cartier, immer wieder Boxer, oder die Theaterschauspielerin Betsy von Furstenberg. Als Filmregisseur das erste Mal erkennbar wird er 1947 in seinem Porträt der Pferderennbahn Aqueduct, Szenen aus seinem dritten Spielfilm „The Killing“ (1956, Die Rechnung ging nicht auf) scheinen hier bereits auf. Jede Figur ist unverwechselbar, jeder ist eine komplexe Lebensgeschichte eingeschrieben, Kubricks Kamera vermag das das einzufangen.

Boxen gehört damals zum Leben in der Stadt. Insgesamt vier Boxgeschichten landet Kubrick in „Look“, ein eindrucksvolles Porträt von Rocky Graziano gehört dazu, Bilder unter der Dusche inklusive. „Prizefighter“ heißt 1949 eine Geschichte über Walter Cartier, der dann auch 1951 Protagonist in Kubricks allerersten Film wird, in der 16-Minuten-Dokumentation „Day of the Fight“.

Ein Showgirl namens Rosemary Williams tut es ihm an, Kubrick inszeniert für sie eine Geschichte, die schon fast wie ein Film Noir wirkt. Für eine Familienzeitschrift zeigt sie zu viel Haut, der Fotograf porträtiert sie durch den Filter männlichen Entzückens, wie sie Männern schöne Augen macht. Kubrick selbst taucht hinter ihr in einem  Mosaikspiegel auf – als Titelbild ist das Foto aus dieser Serie wirklich gut gewählt. Kubrick inszeniert auch unter einem Theatervordach am Times Square. Passend wird dort für „Ein abgekartetes Spiel“ geworben. (The Set-Up, 1949, ein Noir Box-Drama von Robert Wise, mit Robert Ryan – für Kubrick sicher von Bedeutung.)

Mosaikspiegel auf – als Titelbild ist das Foto aus dieser Serie wirklich gut gewählt. Kubrick inszeniert auch unter einem Theatervordach am Times Square. Passend wird dort für „Ein abgekartetes Spiel“ geworben. (The Set-Up, 1949, ein Noir Box-Drama von Robert Wise, mit Robert Ryan – für Kubrick sicher von Bedeutung.)

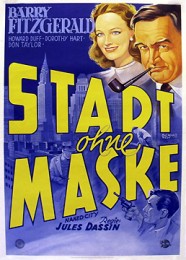

Im Vergnügungspark in den Palisades am Hudson findet Kubrick viele Möglichkeiten, um seine Fotos zu inszenieren. Er experimentiert mit Aufnahmen von unten, mit Bildern mit viel Raum, mit Kontrasten, manchmal fotografiert er Motive wie fast konstruktivistische Plakate. Und dann sind da, 1947, in der Lower East Side, in der Delancey Street und auf der Manhattan Bridge, die Dreharbeiten für „The Naked City“, Regie Jules Dassin. Ebenfalls 1947 die Geschichte „Paddy Wagon“ mit der New Yorker Weltneuheit eines ausbruchssichern Gefängniswagens. Ein .38er Revolver und ein Schneidbrenner können ihm nichts anhaben. Eine halbe Seite in „Look“, fünf Fotos, ein paar Zeilen Text. Eindrucksvoll. Ein Kurzfilm.

Im August 1950 kündigte Kubrick bei „Look“ und begann mit der Arbeit an seinem ersten längeren Film „Fear and Desire“, eine abstrakte Beziehungsstudie zwischen Soldaten und einem namenlosen Mädchen in einem nicht näher  benannten Krieg. Seine nächsten beiden Filme, „Der Tiger von New York“ (1955, Killer’s Kiss) und „Die Rechnung ging nicht auf“ (1956, The Killing) hatten die Film-noir-Ästhetik seiner besten Arbeiten bei „Look“. Dort lernte er, im Team mit anderen zu arbeiten, dort lernte er, Geschichten in dynamischen Bildfolgen zu erzählen und auf die subtile Interaktion zwischen Menschen zu achten. Er lernte über Framing und Beleuchtung, er bildete seine Talente als Geschichtenerzähler und Bildermacher aus – auch wenn er dabei (noch) durch ein anderes Objektiv schaute.

benannten Krieg. Seine nächsten beiden Filme, „Der Tiger von New York“ (1955, Killer’s Kiss) und „Die Rechnung ging nicht auf“ (1956, The Killing) hatten die Film-noir-Ästhetik seiner besten Arbeiten bei „Look“. Dort lernte er, im Team mit anderen zu arbeiten, dort lernte er, Geschichten in dynamischen Bildfolgen zu erzählen und auf die subtile Interaktion zwischen Menschen zu achten. Er lernte über Framing und Beleuchtung, er bildete seine Talente als Geschichtenerzähler und Bildermacher aus – auch wenn er dabei (noch) durch ein anderes Objektiv schaute.

Alf Mayer

Stanley Kubrick Photographs. Through a Different Lens. Mit Texten von Luc Sante, Sean Corcoran, Donald Albrecht. Mehrsprachige Ausgabe: Deutsch, Englisch, Französisch. Verlag Benedikt Taschen, Köln 2018. Hardcover, 26,7 x 33 cm, 328 Seiten, 50 Euro. Verlagsinformationen.

Ausstellung zum Buch: 3. Mai – 28. Oktober 2018, Museum of the City of New York.

Hinweis:

Hinweis:

Die zum Stückpreis von 2000 Euro ausverkaufte Exklusivausgabe der Materialien eines von Kubrick nie vollendeten Filmprojekts gibt es jetzt in einer Volksausgabe:

Alison Castle (Hg.): Stanley Kubricks „Napoleon“. Der größte Film, der nie gedreht wurde. Mehrsprachige Ausgabe: Deutsch, Englisch, Französisch. Verlag Benedikt Taschen, Köln 2018. Hardcover, 21,4 x 27,4 cm, 832 Seiten, 50 Euro. Verlagsinformationen.

Unmittelbar nach dem Kinostart von „2001: Odyssee im Weltraum“ sollte die Produktion von Kubricks Monumentalfilm „Napoleon“ beginnen, angelegt als Charakterstudie und als bildgewaltiges Epos voller Schlachtszenen, in denen Tausende von Komparsen mitwirken würden. Für sein ursprüngliches Drehbuch stellte Kubrick zwei Jahre lang intensive Recherchen an. Mit Unterstützung Dutzender Mitarbeiter und eines Spezialisten von der Universität Oxford trug er eine beispiellose Sammlung  an Recherche- und Vorproduktionsmaterial zusammen, darunter etwa 15.000 Fotos von möglichen Drehorten und 17.000 Dias zu Napoleon selbst. Auf seiner nahezu besessenen Suche nach jedem Häppchen an Information zu Napoleon, das die Geschichtsforschung zu bieten hatte, ließ Kubrick nichts unversucht. Doch der Film sollte nicht sein: Die Filmstudios – zuerst MGM und dann United Artists – hielten solch ein Vorhaben für zu riskant in einer Zeit, in der historische Filmepen aus der Mode gekommen schienen.

an Recherche- und Vorproduktionsmaterial zusammen, darunter etwa 15.000 Fotos von möglichen Drehorten und 17.000 Dias zu Napoleon selbst. Auf seiner nahezu besessenen Suche nach jedem Häppchen an Information zu Napoleon, das die Geschichtsforschung zu bieten hatte, ließ Kubrick nichts unversucht. Doch der Film sollte nicht sein: Die Filmstudios – zuerst MGM und dann United Artists – hielten solch ein Vorhaben für zu riskant in einer Zeit, in der historische Filmepen aus der Mode gekommen schienen.

Das Buch enthält das vollständige Original-Treatment, Essays, die das Drehbuch unter historischen und dramatischen Gesichtspunkten beleuchten, einen Aufsatz von Jean Tulard zu Napoleon im Film sowie eine Abschrift von Gesprächen, die Kubrick mit Professor Felix Markham von der Universität Oxford führte – in der Luxusausgabe waren das alles einzelne Bücher und Hefte.

Zum Vormerken:

Ausstellung Stanley Kubrick: 18. Oktober 2018 – 31. März 2019

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona