Herrsche gerecht und gut

Die Serie «Game of Thrones» ist zum popkulturellen Phänomen geworden – nun ist das Ende da. Claudia Schwartz nimmt uns an der Hand.

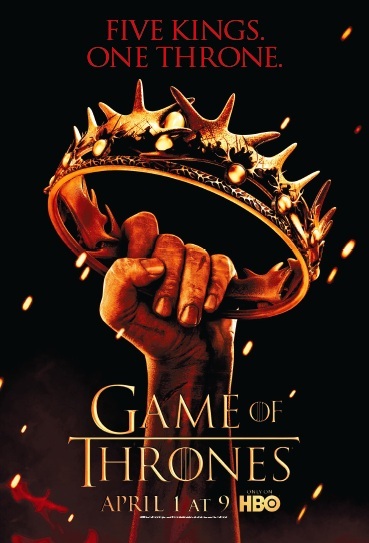

Am 14. April 2019 startete beim US-Sender HBO die achte und letzte Staffel von «Game of Thrones» – und sogleich sozusagen weltweit. In Deutschland kam der Pay-TV-Sender Sky in der Nacht der dritten Folge auf 36,2 Prozent Marktanteil – um drei Uhr morgens, während sonst 0,1 Prozent die Regel sind. Wer hätte in den Anfängen gedacht, dass diese Serie mit ihren Fragen um Macht und Politik den Zeitgeist so genau treffen würde?

Was bedeutet schon eine Wartezeit von zwanzig Monaten bis zur nächsten Staffel, wenn man auf eine Erfahrung von acht Jahren zurückblickt? In acht Jahren wachsen Kinder heran und verlieren ihre Angst vor Drachen. Das gesetztere TV-Publikum verfiel, während sich auf dem Bildschirm das grosse Sterben anbahnte und der kleine Tod immer expliziter wurde, dem Koma-Glotzen.

Sieben Königreiche, sieben Bücher, sieben Götter und acht Staffeln: George R. R. Martins Romanreihe «A Song of Ice and Fire» und «Game of Thrones» («GoT») bilden eine «Storyworld», in der Zuschauer als Verwalter und Archivare des Filmuniversums figurieren. Auf mehreren Plattformen werden die neuesten Erkenntnisse eingepflegt, gehütet und diskutiert. Solches Herrschaftswissen macht Fans nicht immer zu angenehmen Zeitgenossen. Als sich abzeichnete, dass der Schriftsteller mit Staffel sechs von der TV-Serie überholt werden würde, gab es die Forderung im Internet, schneller zu schreiben, schliesslich sei der Autor nicht mehr der Jüngste.

Wo man hinblickt, riss «Game of Thrones» Schranken nieder: Mit den ersten Szenen verband die Serie eine ästhetische Ambition, die das Bildschirmformat sprengte; spätestens mit der monatelangen Postproduktion für die «Battle of the Bastards» schloss man zum grossen Filmzauber auf. Was mit 2,5 Millionen Zuschauer in den USA begonnen hatte, zog dort schliesslich über 30 Millionen an, wobei nur noch rund die Hälfte der Zuschauer die lineare Ausstrahlung bei HBO verfolgte, der Rest sucht sich andere Kanäle; auch bei illegalen Downloads und geleakten Episoden ist diese Serie einsame Spitze. Der Filmkomponist Ramin Djawadi löste sich aus dem Schattendasein seiner Zunft und füllt jetzt Konzertsäle: Man könnte noch lange weiter aufzählen, wie aus Martins literarischer Vorlage ein monumentales, weltumspannendes Pop-Kultur-Phänomen geworden ist.

Wer heute «Game of Thrones» sagt, denkt jedenfalls in anderen Dimensionen, als es die Flachkunst eines Fernsehabends hergibt. Dem Bedürfnis von unterhaltsam-zerstreutem Herumzappen kommt ohnehin längst Twitter besser entgegen. Als die Serie «Game of Thrones» am 17. April 2011 ihren Auftakt nahm, blickte das Fernsehen als unumstössliche Institution schon seiner Auflösung entgegen. Es gab viele grosse Serien in den vergangenen Jahren, welche die Entwicklung auf die eine oder andere Weise untermalten. Die HBO-Produktion ist in diesem Reigen der Bastard. Die altehrwürdige Herkunft des in Produktionsverantwortung stehenden Programmsenders sah sich bald in offenem Widerstreit mit einem neuen transmedialen Storytelling, das im Prozess des Erzählens einfach über die bestehenden Strukturen hinwegfegte.

Wenn jetzt die achte und letzte Staffel läuf, ist es vermutlich schon ziemlich egal, ob die Showrunner David Benioff und D. B. Weiss dieses Ende jetzt noch irgendwie vergurken werden, nachdem sie in Staffel Sieben für Daenerys Targaryen und Jon Snow schon nicht mehr ganz so stilsicher ein recht eindimensionales Schäferstündchen zwischen moralische Verwerflichkeit und martialische Eleganz schalteten. «Game of Thrones» hat alles umgekrempelt, das Fernsehen, die Fantasy – selbst das Prinzip «literature first, film second» blieb nicht unangetastet.

Zumindest glaubt man jetzt, nach acht Jahren und sieben Staffeln, besser zu wissen, was es war, das einen von Episode zu Episode fesselte, auch wenn es qualitativ immer wieder Einbrüche zu verzeichnen gab. Die Serie ordnete innovativ und mit Furor, was George R. R. Martins überbordender literarischer Stoff ausbreitet: Die pseudomittelalterlichen Feudal- und Sozialstrukturen vergewissern sich selbst wie Shakespeare-Dramen in historischer Tiefe. Dabei menschelt es überall, weil das Individuum fehlbar und vom unberechenbaren Clan umgeben ist. Falls aber die Sippe sich im Wahn schon grösstenteils selber ausgelöscht hat, hängt über den Letzten immer noch die Genealogie eines Fluchs als psychologischer Durchlauferhitzer.

Wer fehlt, fliegt raus

Es ist die Frage nach dem Zusammenhalt beziehungsweise Zerfall von Gesellschaften, die den Zuschauer involviert. Literaturwissenschafter und Philosophen erkennen hier, wo Dynastien rivalisieren, Allianzen wechseln und Intrigen geschmiedet werden, wahlweise machiavellistische Machtpolitik oder einen populärwissenschaftlichen Herrschaftsdiskurs frei nach Max Weber. Beides trifft wohl zu, da «das System als solches», der Eiserne Thron, nie infrage gestellt wird, sondern nur die falsche Auslegung von Herrschaft. In dieser «traditionalistischen Revolution» (Max Weber) reüssiert, wer weiss, «welche Schranken der Gewalt» einzuhalten sind. Im Spiel um den Thron heisst das: Wer hier fehlt, der fliegt raus. Wäre das in der Realität nur auch so einfach. Die Schöpfer dieses Kunstwerks hätten sich vor zehn Jahren wohl nicht träumen lassen, welchen Zeitgeist «Game of Thrones» mit seinen Fragen um die Gestaltung von Machtpolitik treffen würde.

Einer der stärksten Momente der ganzen Serie ist die Verteidigungsrede Tyrion Lannisters vor den «Gesetzen von Göttern und Menschen» (vierte Staffel). Tyrion ist zwar von adliger Geburt, aber im Gesellschaftsgefüge voraufgeklärter Zeit als Zwergwüchsiger ein einsamer Ausgegrenzter, dem weniger Glauben geschenkt wird als der Falschaussage einer Hure. Der Schauspieler Peter Dinklage liefert eines der fulminantesten Court-Plädoyers der Filmgeschichte, als er von der Selbstverteidigung zum Angriff wechselt: «Ich wünschte, ich wäre das Monster, für das ihr mich haltet.»

Im Blick auf diese seltsam mittelalterliche Welt formuliert sich eine moderne Anklage an die Mächtigen ohne Moral. «Game of Thrones» wird hier zur ungeschönten «Analyse der menschlichen Natur in unsicheren Zeiten» (Henry Jacoby).

An diesem Punkt nun setzt auch die Dekonstruktion des Fantasy-Genres an. «Game of Thrones» verhandelt Gut und Böse nicht mehr als Mythos, es gibt keine richtigen Helden und keine ganzen Schurken. Den Drachen und Riesen wird das Wort nicht mehr gegeben, sie greifen nicht intellektuell ins Geschehen ein; so ist ihr Auftritt immer von Skepsis begleitet. Wie Meister Luwin, Diener des Hauses Stark, gegen Ende der ersten Staffel zu Bran sagt, ist die Magie nicht mehr die gewaltige Macht von einst: «Die Drachen sind weg, die Riesen sind tot, und die Kinder des Waldes sind vergessen.»

Wir aber haben die Drachen, die Riesen zurückkehren sehen. Wir wissen, dass hier nichts sicher ist – ausser der Kampf um die Herrschaft: Die eigentliche Gefahr in «GoT» kommt nicht von aussen. Die Dynastien liegen im Streit, was die Ordnung ins Wanken bringt und die sieben Königreiche schwächt. Das verschafft den Bedrohungen hinter der Mauer erst Einlass.

Vor dem Showdown

Die ewigen Spekulationen der «Game of Thrones»-Anhänger über die ganzen Jahre, wie es denn nun weitergehen wird, haben ihren tieferen Sinn im Nachdenken über den moralischen Zwiespalt, der hier überall herrscht. Der Konflikt wird dem Zuschauer auferlegt, das ist das Spannende an dieser Serie, man spielt das Spiel mit und hadert mit den Regeln.

Nun also steht «Game of Thrones» vor dem Showdown. Während die erste Staffel noch eine treue, fast verbissene Übersetzung von Martins Buch war, lösten sich die Macher später von der Vorlage, blieben aber dem Hauptstrang des Plots treu. Die achte Staffel wird vor dem Abschluss des Romanzyklus Premiere feiern. Eine eigentlich für alle Beteiligten unangenehme Situation, wenngleich keiner das so sagen würde.

Die Showrunner müssen ein Ende finden, das mit Martins Opus zu tun hat, und es doch ganz anders gestalten, weil sonst das literarische Werk hinfällig würde. So kommt es, dass nicht zuletzt der Schöpfer der Buchvorlagen selbst, George R. R. Martin, gespannt vor dem Fernseher sitzen dürfte, wenn die Serie «Game of Thrones» dem unabwendbaren Ende entgegenläuft.

Wird die grosse TV-Serie «Game of Thrones» ein gelungenes Ende finden?

Grosse Serien haben sich nicht immer würdig verabschiedet. Aber was macht ein gelungenes Ende aus? Was soll der Mensch nur machen, wenn jetzt die Serie «Game of Thrones» zu Ende sein wird? Wen dieses Problem befremdet, der weiss nichts von der Macht des seriellen Erzählens. Von zu kurzen Abenden, an denen man sich zwei – okay: drei – Folgen gönnt; von der Sehnsucht danach, dass endlich die nächste Staffel folgt. Der Kulturwissenschafter spricht in dem Zusammenhang von der «temporalen Form der Anhänglichkeit» (Dominik Maeder). Im Betroffenheitsjargon befindet man sich irgendwo zwischen Entzug und dem Erkenntnishorror, dass in absehbarer Zeit definitiv Schluss sein wird. Man muss das jetzt nicht verstehen, aber beim bitteren Ende muss ich unbedingt dabei sein, um dann vielleicht ernüchtert festzustellen: Der Showdown war eigentlich gar nicht das, was ich mir gewünscht hatte, oder zumindest halt nicht so.

Die Endlichkeit ist dem seriellen Erzählen eingeschrieben, was allerdings das Gegenteil von Freude beim Serienpublikum auslösen muss. Es ist eher Angstlust, die einen befällt, eine Mischung aus Glück, dass es weitergeht, und der bitteren Wahrheit des endgültigen Schnitts. Hier stehen wir nun.

«Game of Thrones» ist eine der ganz grossen amerikanischen TV-Serien, die in ihrer Komplexität längst mit Umberto Ecos These, wonach eine Dialektik von schlichter Wiederholung und Variation das popkulturelle Erzählen prägt, aufgeräumt haben. Sollte ein solches Werk nicht einfach immer weitergehen – auf ewig mit dem Unerklärbaren versöhnen, in Zeiten der Unsicherheit Trost spenden und für Zerstreuung sorgen?

«Valar Morghulis»

Aber nichts ist so sicher wie der Tod. «Valar Morghulis», wie es in «GoT» so schön heisst: Alle Menschen müssen sterben. Alle Serien auch. Nur wenige Filme haben je so präzise dabei zugesehen, wie sich der Mensch angesichts seiner eigenen Vergänglichkeit verhält. Mögen draussen auch frühlingsfroh die Vöglein zwitschern, in der Zeitrechnung von «Game of Thrones» ist grad der Winter angebrochen.

Und wir fragen uns natürlich seit dem Ende der siebten Staffel, als ein Zombie-Eisdrachen die Grenze zur Zivilisation durchbrach, ob die Showrunner die Kurve kriegen werden mit diesem Filmwerk, das der literarischen Vorlage längst ungeduldig davongelaufen ist. (Wenn es sich nicht überhaupt so verhält, wie mancher mittlerweile vermutet: dass der Schriftsteller nur ein cleveres Kerlchen sei, das erst einmal die Reaktionen der Zuschauer aufs Serienende abwarte, um dann selber zuzuschlagen.)

Sehr wahrscheinlich ist es aber nicht, dass «Game of Thrones» einen qualitativen Super-GAU wie «House of Cards» erleben wird. Sicher ist dagegen, dass ein unlogisches, halbherziges Ende die Erinnerung auf immer trübt und den Zweifel am Ganzen nährt. Wer schwärmt heute noch vom Knaller, den «House of Cards» in den Anfängen darstellte? Natürlich wünscht man «Game of Thrones» eine Vollendung, wie sie «Breaking Bad» oder «The Americans» vorführten, als zum Schluss noch einmal das ganze existenzielle Dilemma auftrumpfte und seither nachhallt. Oder weshalb fragen wir uns noch heute, warum sich Anna Karenina vor den Zug warf, statt das Leben mit einem Liebhaber in vollen Zügen zu geniessen?

Bei «Game of Thrones» ist die Hoffnung auf ein grossartiges Ende durchaus berechtigt. Wer sich die erste «GoT»-Staffel nochmals ansieht, dem fällt das in epischem Spannungsbogen angelegte Werk in zuvor übersehenen Details ins Auge, wenn etwa Ned Stark von Jon Snow redet als «mein Blut», nie aber als «mein Sohn».

Kommt hinzu, dass der Autor George R. R. Martin schon früh bekannte, kein Freund der üblichen auserwählten Helden zu sein, die immer beschützt und damit eben vorhersehbar durch die Geschichte gehen. Und wenngleich die Serienmacher David Benioff und D. B. Weiss die Serie vor dem Ende des Romanzyklus zu Ende denken mussten, darf man annehmen, dass sie den literarischen Erfinder diesbezüglich nicht konterkarieren werden.

Womit wir bei der ersten und letzten Frage von «GoT» angekommen wären: Wer wird der letzten Schlacht gegen die White Walkers zum Opfer fallen, beziehungsweise wer überlebt und darf sich die Krone von Westeros aufsetzen? Schliesslich hat in dieser Serie von den insgesamt 330 ins Spiel gebrachten Charakteren die Hälfte schon wieder das Zeitliche gesegnet, wobei (wen wundert’s) nur zwei eines natürlichen Todes starben.

Das haben im fernen Australien Reidar P. Lystad und Benjamin Brown an der Macquarie University in Sydney ausgerechnet. Sie hatten im Vorfeld der achten Staffel untersucht, wie in «GoT» gemetzelt und gestorben wird. Erste Erkenntnis: Frauen sowie sozial höhergestellte Männer haben die grösseren Überlebenschancen. Interessant auch: Wer allzu treu seinem Herrn diente und nie die Allianzen wechselte, lebte überdurchschnittlich gefährlich (siehe die Hauptfigur Ned Stark, dessen jäher und schneller Tod den vermutlich bis dahin grössten Schockeffekt einer TV-Serie darstellte).

Den Wissenschaftern vom Australian Institute for Health Innovation ging es darum herauszufinden, ob Gewaltprävention eine Priorität hat in «Game of Thrones». Hat sie natürlich nicht. Aber dass in der Narration von «GoT» Sex und Gewalt wohlüberlegt eingesetzt werden, um Figuren zu charakterisieren oder Machtverhältnisse zu zeichnen, muss hier nochmals gesagt sein.

Welche Rückschlüsse lassen sich aber aus den Forschungsergebnissen für das Finale ziehen? Wie stehen die Überlebenschancen der kaltblütig-schönen Cersei Lannister, die ja derzeit auf dem Eisernen Thron sitzt? Geschlechtsbedingt wäre sie im Vorteil, allerdings war sie immer nur sich selbst treu, intrigierte und meuchelte im nächsten Umfeld und flösste ihrem Sohn einmal ein: «Jeder, der nicht zu uns gehört, ist ein Feind.»

Wer nicht zu uns gehört

Ähnlich verhält es sich mit Daenerys Targaryen, die immer mehr auf ihre Drachen setzte als auf politische Gesinnungsgenossen. Bei Arya Stark kommt es auf die Perspektive an: Hat sie ihre Linie je verlassen und Allianzen geschmiedet? Während ihre Schwester Sansa in letzter Zeit zweifellos taktisches Gespür herausbildete. Was Jon Snow anbelangt, wechselte er zu Daenerys, was seine Sterbewahrscheinlichkeit etwas reduziert, obwohl er ja bereits einmal quasi tot war, was wiederum die Wissenschafter nicht mitzählten. Grosse Kunst ist und bleibt eben unberechenbar.

Die verwegenste These im Hinblick auf den Showdown hat ohnehin der Münchner Politologe Peter Seyferth mit Verweis auf Machiavelli aufgestellt – dass nämlich das Spiel der Throne schliesslich auf das Ende der Throne hinauslaufen könnte. Nach dem italienischen Politiker-Philosophen gibt es zwei Gründe für die Macht: die Einigung des Landes (Westeros) und die Gründung einer Republik. Wenn man den «gritty realism» von «Game of Thrones» anerkenne, wo Monarchien als vergänglich angesehen würden, so Seyferth, dann werde zwar Westeros nie frei von Machtkämpfen sein, aber «die Throne und ihre Könige» würden verschwinden.

Es bleibt also spannend.

Claudia Schwartz – mit freundlicher Erlaubnis von Autorin und Verlag. Der Text, eine Kombination von zwei Artikeln, erschien zuerst in der NZZ.

Claudia Schwartz bei CrimeMag/ CulturMag.

- «Game of Thrones», Staffel 8, 6 Folgen ab 15. April 2019, jeweils montags um 20.15 Uhr bei Sky Atlantic HD (in der Schweiz bei Teleclub) und um 22.15 Uhr auf RTS. Beide Sender zeigten zudem gleichzeitig zum US-Start Episode 1 in der Nacht auf Montag um 3 Uhr.