Nur ein harmloses Ventil …

Nur ein harmloses Ventil …

Ein Kompendium des schlechten Geschmacks, ein Sammelsurium des Schmuddels, eine Sittengeschichte in billigen Bildern – mit anderen Worten, ein herrlicher Prachtband. Durchgeblättert von Thomas Wörtche.

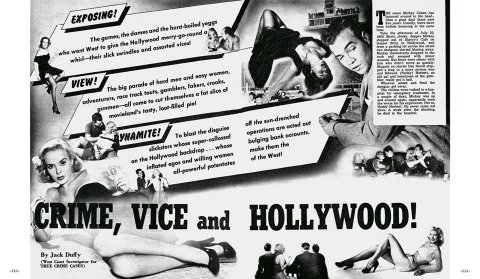

Ja, solche Statements sind einfach klasse: „Wenn ich mal ganz zynisch sein wollte, würde ich sagen, dass der True Detective und seine Konkurrenten sich um die Gesellschaft verdient gemacht haben. Viele Polizisten und Mörder haben gestanden, dass das Masturbieren über diesen Magazinen eine ihrer frühesten sexuellen Erfahrungen gewesen sei. Wo sollen sich diese Fantasien nun austoben, da dieses harmlose Ventil fehlt?“. Das vermutet ein ehemaliger Redakteur eines True Detective Magazines. Naja, zumindest für die Mörder scheint sich diese Frage ja beantwortet zu haben … und das „harmlose Ventil“ war eine besondere Spielart der amerikanischen Presselandschaft: Heftchen, in denen es um wahre Verbrechen, erschröckliche Laster, böse Mörder, tapfere Polizisten und schlechte Frauen ging. Angeblich „wahre Verbrechen“, eine sehr, sehr amerikanische Variante und Popularisierung der Pitaval-Tradition. Schrill und sensationsheischend aufgemacht, billig und bunt auf den Pressemarkt geworfen. Investigativer Journalismus, obwohl am Anfang vielleicht noch irgendwo mit im Spiel, ins Nur-Schrille gedreht, abgezockt und rührend naiv gleichzeitig. Unfreiwillig komisch sowieso, auch damals schon, und – gerade wenn man die Dinger wie oben von einem Macher vorgeschlagen, als Wichsvorlage lesen möchte – eine Sitten- und Moralgeschichte von deprimierender Aussagekraft. True Detective Magazines, die zu Zeiten in erheblichen Auflagen kursierten und zueinander in harter Konkurrenz standen (manchmal rangelten dutzende von Titeln um einen klar umrissenen, aber dennoch millionenschweren Markt), definierten das als Verbrechen, was man als Verbrechen definiert haben wollte: Den einzelnen Fall oder die Warnung vor gesellschaftlich unakzeptablem Verhalten: Rauschgiftsüchtige Teenies, Hinterhof-Ärzte, Sex und überhaupt alles, was dazu angetan war, Frauen von Kindern, Kirche und Küche abzuhalten. Alles hart am offiziellen Zeitgeist, alles schön bunt und schön geschmacklos und schön juicy.

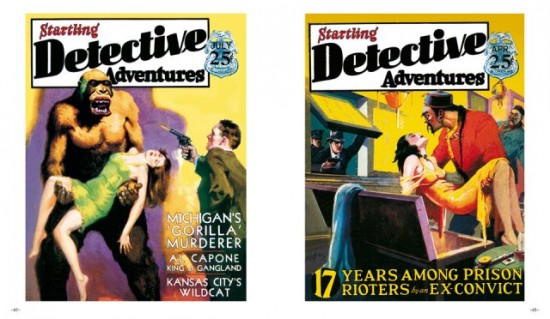

Cover, grell und schrill

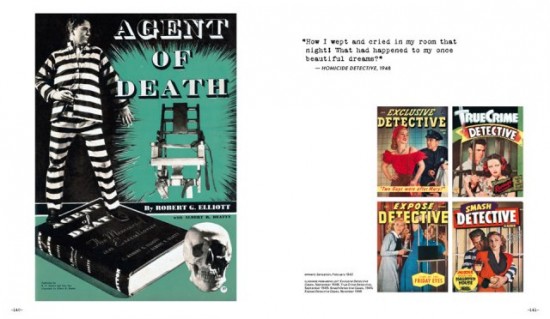

Unser wunderbarer Prachtband versammelt hunderte von Covern solcher Produkte aus den Jahren 1924 bis 1969, als dann der Markt für derlei Blätter endgültig nichts mehr hergab. Die True Crime-Magazine boten ihren Lesern vornehmlich, was das Kleinbürgerherz begehrte – nämlich Sex und Gewalt in akzeptabler Dosis. Und immer abgesichert mit der ewigen amerikanischen Neurose: Der Kampf des Guten gegen das Böse.

In einem klugen Aufsatz zeigt die Herausgeberin Dian Hanson, früher selbst im Sexbusiness, die über einen klaren Blick auf die Welt verfügt, wie die True Crime Magazine zum Beispiel ganz gezielt ein Publikum von Bondage-Fans bedienten und augenfällig, auch ohne dass Hanson das extra ausführen muss: Die Cover der Heftchen geben Stoff für Fetischisten aller Art (von Schuhen bis Waffen …) her, galore. Und zwar für solche Kunden, für die andere, spezialisierte Medien entweder aus Gründen der sozialen Kontrolle unerreichbar waren oder die eben keine verdrängende Legitimation mitlieferten.

Einfache Misogynie, by the way, tut es dabei auch. Wenn man die Titelbilder über die Jahrzehnte durchmustert, ändern sich zwar outfit, styling, die Attribute und der Grad von Explizitheit, mit der die jeweiligen Damen & Herren die jeweiligen Gelüste bedienen – hauptsächlich Voyeurismus und sittlich-moralische Heuchelei, aber die Standards bleiben: Schlechte Frauen sind sexy und rauchen, und andere Frauen gibt es nur als Leichen, Opfer und leichtgeschürzte damsells in distress, hysterisch kreischend oder schäfisch glotzend.

J. Edgar Hoovers Lieblinge

Die Schurken hingegen sind meist deviant und bärtig, oft tragen sie keine guten amerikanischen, sondern irgendwie exotisch klingende Namen – und natürlich kommen schwarze Menschen überhaupt nicht vor, egal welchen Geschlechts, egal, in welcher Rolle. Gerne sind die Bösen mad scientists, oder Revolverhelden, die vom FBI gejagt werden (J.Edgar Hoover war ein großer Fan der True Detective Magazines), aber nie von solchem Kaliber, die zu Hoovers Zeiten vom FBI nie gejagt wurden, also Mobster, die an den Schnittstellen von Legalität, Illegalität, Big Business und Politik siedelten, und die es in Hoovers interessegeleitetem Weltbild einfach nicht gab.

Das ist alles nur von milder Kuriosität, sonst nicht weiter erstaunlich oder bemerkenswert. Interessant allerdings ist angesichts der Ballung solcher Konstanten, das Weltbild, das sich in diesen Produkten darstellt und natürlich über die Heftchen hinaus reicht. Auch das ist im Grunde trivial: Es zeigen hier die USA der moral majority ihr Schattengesicht, mit allen den unschönen, schmierigen, schmuddeligen und peinlichen Facetten. Nichts allerdings, was nicht andere Gesellschaften in ihren jeweiligen anderen Parametern auch zu bieten hätten.

Faszinierend ist vor diesem Hintergrund erst recht die nostalgische Faszination, die von diesem Katalog des ästhetischen und intellektuellen Grauens ausgeht. Die True Detective Magazines verdienten mit der guten, alten Schaulust und den niederen Trieben und Instinkten von homo sapiens ihr Geld – und wir weiden uns heute immer noch daran. Ein intellektuelles Opfer?

Der sich zynisch wähnende Mitarbeiter, den ich oben zitiert habe, ist aber alles andere als zynisch: Er bringt lediglich den Schmuddel auf den Punkt. Den simulierten Schmuddel natürlich, denn echtes Elend sieht anders aus und war auch in diesen Heftchen nie gemeint. Sie sind so fiktional wie ihre Pendants in der erzählenden Prosa – also alle Groschenromane, die ja, im Ganzen gesehen, wenn sie nicht von Meistern wie Westlake, Block etc. stammen, einfach eine Parallelaktion zu den True Crime Magazines waren. Oder sind die True Crime Magazines deren Komplemente? Egal, die Romane sahen nicht zufällig genau so aus, ihr grafisches Erscheinungsbild war das gleiche, dito ihre Ikonografie: all die Pulps, all die Mickey-Spillane-Romane, all die angeblichen noir- und hardboiled – novels, deren grelles Outfit natürlich nicht nur dem Geschmack der Zeit geschuldet war, sondern durchaus auch als ästhetisches Programm verstanden werden sollte. Aber dass der grelle und ekle Voyeurismus, den die Heftchen bedienten, einen mentalen Konsens mit einer gewissen Sorte Spillane-Publikum etwa bildet, ist einfach nur plausibel, aber keine erschütternde Erkenntnis.

Fluppen & Wummen

Ekler und greller Voyeurismus aus den mittleren Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts ist angesichts ihrer schlagenden Evidenz – man blättere den pfundschweren Band einfach von hinten bis vorne durch –, nicht weiter zu kommentieren. Heutzutage artikuliert sich der zeitgenössische ekle und grelle Voyeurismus in anderen Darstellungsformen und Inszenierungen, die wir in 50 Jahren vermutlich genau so staunend anschauen werden wie die leichtgeschürzten Mädels mit der Fluppe und der Wumme …

Deswegen rühren uns diese alten Bildchen, deswegen verzeihen wir dem Hauptkommentator Eric Godtland manch bizarren Ausflug in die Geistesgeschichte, deswegen bewundern wir die Naivität, mit der die Pressegeschichte dieser Produkte anhand dessen erzählt wird, „was sich verkauft“. Deswegen empfinden wir großes ironisches Vergnügen, wenn wir eine Menge der schon damals albernen, billigen Darstellungsmuster und – pattern einer versunkenen, musealen Kultur hin und wieder aufscheinen sehen: Bei heutigen nostalgisch-hilflosen Versuchen, Verstaubtes unironisch etablieren zu wollen, als „retro“, als besonders gelungene, gar norm-setzende Literatur oder wie auch immer man diese seltsamen Beschwörungen bezeichnen möchte, die immer mal wieder kurzzeitig aufblitzen, um dann umso tiefer wieder zu verschwinden. Geschichte, auch Literatur- und Kunstgeschichte, ist gnadenlos. Der Komplexität der Welt war noch nie mit schlichten Mitteln zu begegnen.

Also sei dieses beeindruckende tea table book jedem empfohlen, der blätternd über Vergänglichkeit und Dauer des Banalen unterhaltsam belehrt sein will.

Thomas Wörtche

Eric Godtland/Dian Hanson: True Crime Detective Magazines 1924 – 1969.

Deutsch von Harald Hellmann. Köln: Taschen 2008. 335 Seiten. 29,99 Euro.