Das Buch ist in den 1920er Jahren in Paris geschrieben worden und handelt von … nein, es handelt nicht und erzählt nicht, sondern malt ein Bild der russischen Emigranten. Auf dem Titel steht keine Genrebezeichnung, im Nachwort wird es als Roman bezeichnet. Das erste Kapitel beschreibt Regen: „Es schien auf der ganzen Welt zu regnen, alle Straßen, alle Passanten schienen verbunden in diesem grauen, leicht salzigen Gewebe. […] Die grobe Schönheit des Weltalls schien sich im Regen aufzulösen und zu schmelzen wie in der Zeit.“ Aufgelöst und zerschmolzen ist auch die Welt dieser russischen Emigranten, ehemalige Offiziere, die nun als Taxifahrer überleben, diverse merkwürdige Persönlichkeiten, von denen man nicht weiß, wie sie sich durchschlagen, in verkommenen Mansarden wohnen, viel Alkohol trinken und wunderliche Erfahrungen machen. Die Übersetzung ist herrlich, wahrscheinlich ist es doch eher ein Gesang, der Wege in den Hades anklingen lässt.

Es gibt einen Erzähler und die kaum fassbare zentrale Figur Besobrasow, nach dem der Text benannt ist. Um ihn kreisen die Gedanken des jungen Manns, der Gerüche und Klänge, phantastische oder eher phantasierte Orte, Träume und irre Geschöpfe beschreibt. Er bemerkt ihn erstmals einem Boot sitzend, irgendetwas zieht ihn an, er setzt sich dazu und weicht nicht mehr von seiner Seite. Ob dieser Besobrasow eine reale Figur oder Projektion ist, wird nicht ganz klar. „Manchmal beschäftigten ihn Klänge. Er ließ alles um sich kreisen. Er sagte zu allem ja, unterhielt sich mit vielen zugleich, hörte niemandem zu und schlief ruhig auf den Wortwellen.“ Besobrasow heißt übersetzt: gestaltlos, ohne Image, ohne Bild. Einer, der sich der Darstellung entzieht. Es fällt auch lesend schwer, sich ein Bild zu machen von Apoll Besobrasow und den anderen Gestalten, die – um es existenzialistisch auszudrücken – mehr geworfen sind als handeln.

Ein Ball, ein unbewohntes Schloss mit unterirdischen Kellern, sterbende Blumen, der Geruch von Teerkochern und Urin, Motten und Naphtalin, Atmosphäre und Surreales sind prominenter als die eigensinnigen Figuren, die sich um Besobrasow sammeln – Zeus, Bogomilov, der Blumenhändler Averroes und die mystisch begabte Thérese, deren verrückter Bruder irgendwann auftaucht. Sie alle sind marginalisierte, verlorene Gestalten, die auf unterschiedliche Art versuchen, mit der Welt zurecht zu kommen. Den einzigen Halt bietet Freundschaft.

Absurd, provozierend und durchaus inkonsistent ist es vor allem eine Liebeserklärung an das russische Exil in Paris. „O ihr alternden Emigranten! Wenn mein Herz lieben könnte, wenn es sich vor Liebe weiten und schmerzen könnte, diese Liebe gälte bis zum letzten Tropfen nur euch.“

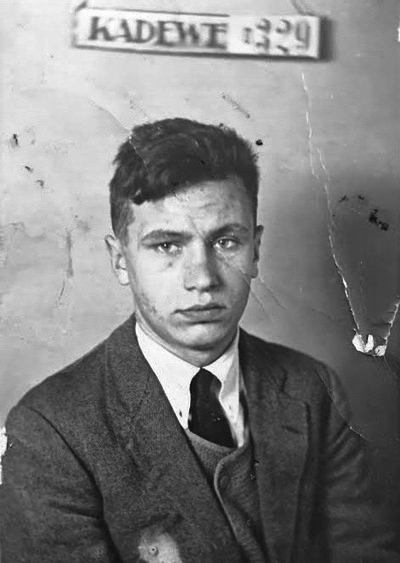

Die Übersetzerin meint in ihrem Nachwort, viele dieser Figuren seien Vertreter des Autors, Chiffren oder Masken, hinter denen er Haltungen durchspielt. Boris Poplawski galt als vielversprechendes Talent, er ist früh gestorben, an Drogen, vielleicht war es auch Selbstmord. Zu seinen Lebzeiten sind nur einzelne Kapitel im Druck erschienen. Der Guggolz-Verlag hat, wie mit seinen anderen Ausgrabungen ost- und nordeuropäischer Literatur, dieses verschollene Werk neu übersetzen lassen. Schon die Geschichte des zweitberühmtesten Exils war, damals, vor hundert Jahren, ein Abgesang auf Logik und Ordnung. Heute, in Zeiten von Flucht, Exil und Elend aus vielen anderen Ländern schillert dieser Anarchodadaismus, in dem sich nichts schön romanhaft zusammenfügt, in neuen Farben und Tönen.

- Boris Poplawski: Apoll Besobrasow. Aus dem Russischen von Olga Radetzkaja, Guggolz-Verlag Berlin 2019