Gewaltige Schatzkammer unseres Wissens

Alf Mayer über die „Geschichte der Information Graphics“

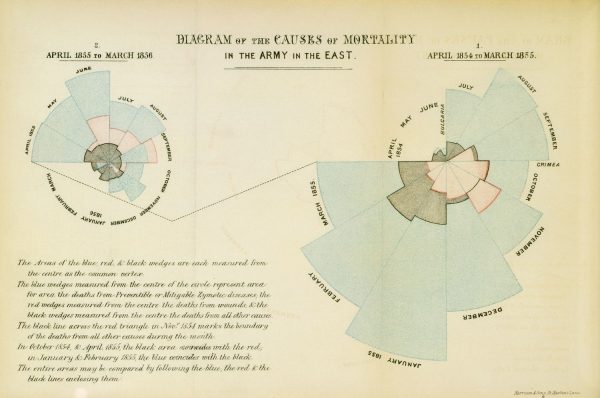

Florence Nightingale (1820 – 1910) war nicht nur eine engagierte Reformerin des englischen Gesundheitswesens, sie war mathematisch begabt, war Statistikerin und eine Pionierin der visuellen Veranschaulichung von Zusammenhängen. Während des Krimikrieges (1853-56) kümmerte sie sich mit einem Team von Krankenschwestern um die Versorgung britischer Verwundeter und kämpfte gegen die fürchterlichen hygienischen Zustände in den Lazaretten. Nach Kriegsende veröffentlichte sie einen Bericht, in dem sie die hohe Sterblichkeit unter den Verwundeten auf grassierende Infektionskrankheiten wegen mangelnder Hygiene zurückführte.

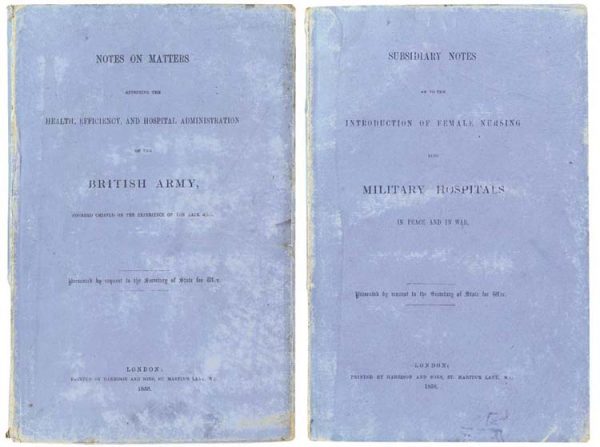

Ihre umfangreichen „Notes on Matters Affecting the Health, Effiency and Hospital Administration of the British Army“ von 1858 – die 1076 Seiten digitalisiert hier – bewiesen überzeigend den Anstieg der Sterblichkeitsraten in einigen ausgewählten Hospitälern sowie deren Rückgang nach sanitären Verbesserungen. Ausschlaggebend für die Durchschlagskraft ihrer Argumente und Forderungen waren dabei mehrere von ihr als Grafikform neuerfundene sogenannte Polar-Aera-Diagramme, Infografiken aus der Familie der Kreisdiagramme, besonders zur Darstellung von zyklisch wiederkehrenden Phänomenen geeignet.

Der auf diese Weise visualisierte Zusammenhang von Todesfällen und Hygienebedingungen war selbsterklärend. Das half dann auch bei einer weiteren Pioniertat, der Einführung weiblicher Pflegekräfte in Militärhospitälern in Krieg und Frieden, dargelegt ebenfalls 1858 in Nightingales „Subsidiary Notes as to the Introduction of Female Nursing into Military Hospitals in Peace and in War“. Nightingale vertrat die Ansicht, dass es neben dem ärztlichen Wissen ein eigenständiges pflegerisches Wissen geben soll – das aber nebenbei.

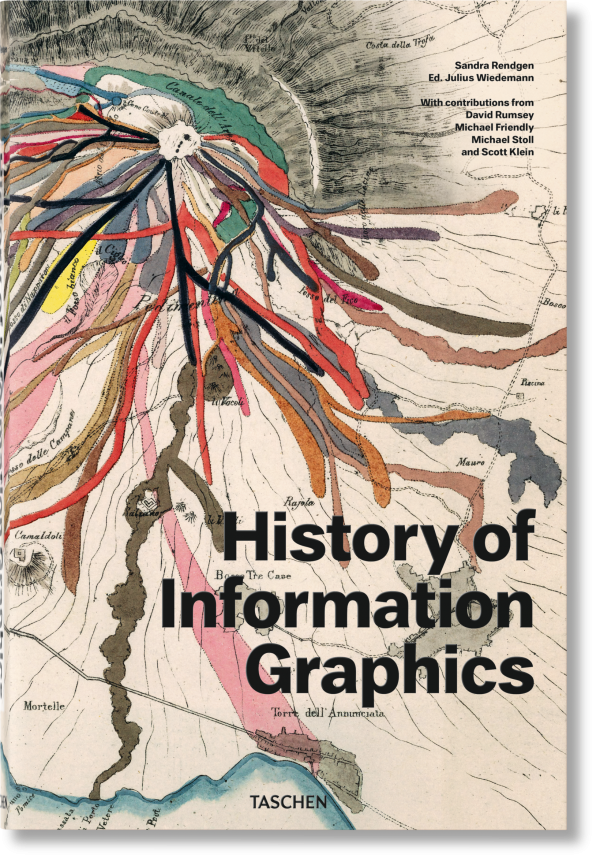

Hier tritt sie auf als Infografik-Pionierin und kommt deshalb (auf Seite 294) vor im neuen Werk von Sandra Rendgen und Julius Wiedemann, in ihrer „History of Information Graphics“, einem großformatigen Buch mit über 400 Abbildungen und sechs Ausklappseiten, dank einer mehrsprachigen Ausgabe schlanke 50 Euro teuer. Möglich ist so etwas nur im Verlag Benedikt Taschen. Was ich dort schätze, ist außerdem die Kontinuität. An gewissen Themen bleibt man dort als sozusagen visuelles Weltarchiv eben dran.

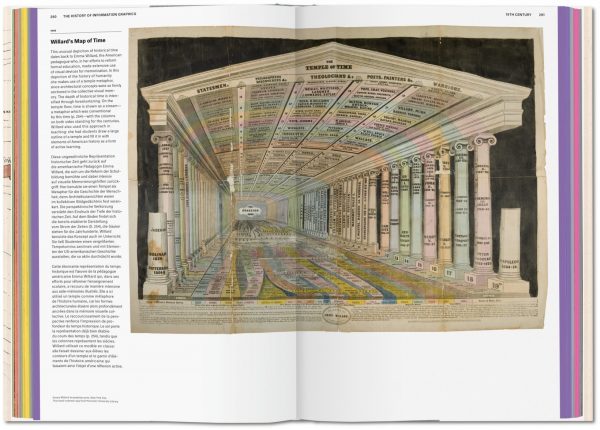

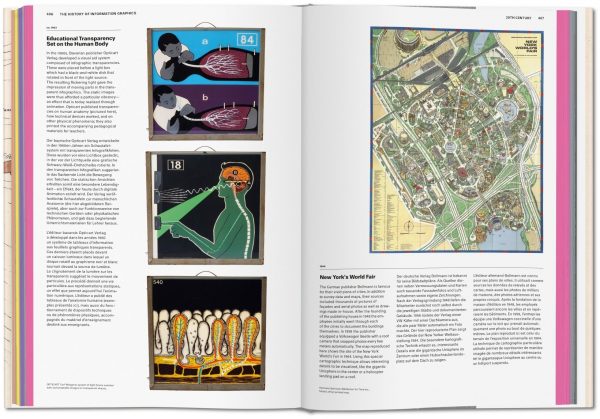

„History of Information Graphics“ hat die Vorläufer „Information Graphics“ und „Understanding the World“, auch „Food and Drink Infographics“ und „National Geographic Infographics“ können mitgezählt werden. (CulturMag-Besprechungen hier und ausführlich hier.) Der neue Band will eine Lücke im wissenschaftlichen Diskurs schließen und ein Referenzwerk für 1200 Jahre visuellen Wissenstransfer sein. Aufschlussreiche Bildunterschriften erhellen den Kontext jeder Arbeit. Viele Grafiken aus der Astronomie, Kartografie, Anthropologie und Technik erzählen die Entwicklung der Informationsvisualisierung und zeigen auf anschauliche Weise, wie wir Menschen ticken, forschen, lehren, lernen und leben.

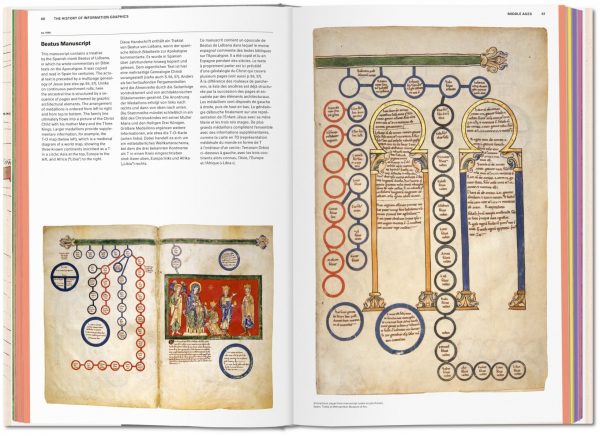

Ein Schlüsselmoment, mit dem alles begann, lasse sich in der Geschichte der Visualisierung kaum identifizieren, schreibt Sandra Rendgen im üppig illustrierten Vorwort. Beispielobjekte gebe aus vielen alten Kulturen, etwa mesopotamische Rechentafeln in Keilschrift oder in Stein gemeißelte Karten wie der zwischen 203 und 211 n. Chr. entstandene monumentale Stadtplan „Forma Urbis Romae“ mit seinen 150 an eine Hauswand montierten Marmortafeln. Welt- und Landkarten, kosmologische oder religiöse Diagramme, Übersichtsdarstellungen oder Pläne, die Praxis der Visualisierung von Information durchziehe unsere Kultur wie ein leuchtendes Garn, meint Rendgen.

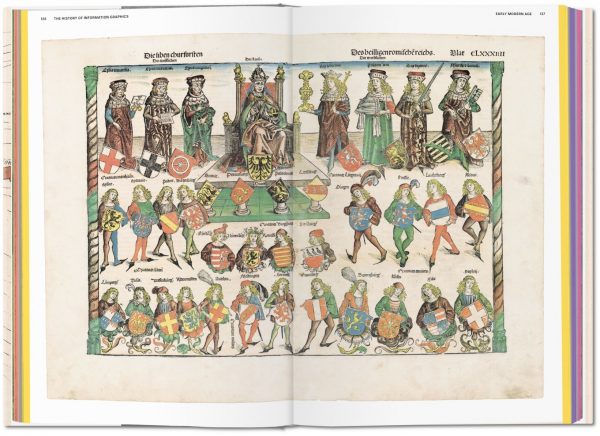

Der Oberbegriff „Informationsvisualisierung“ bezeichnet als Kulturtechnik die Herstellung und Weitergabe von Wissen. Dazu gehören alle die Aspekte der Aufbereitung von Informationen, ihre visuelle Umsetzung sowie die Speicherung und Weitergabe auf einem Bildträger (von Steintafel, Buch und Zeitung bis zur PDF-Datei). Der Begriff der „Informationsgrafik“ bezieht sich im ursprünglichen Sinn auf Druckgrafiken, hat also mit dem Zeitalter der Druckerpresse zu tun. Das Buch versammelt daher Infografiken aus zwölf Jahrhunderten, schlägt aber auch den Bogen zu Wissenspeichern wie etwa der Kartengalerie des Vatikans, einer riesigen „kartografische Installation“ von 32 gigantischen und acht kleineren Karten in einem 120 Meter langen Korridor. Die Fresken der Galleria delle carte geografiche in den Vatikanischen Museen, von den Brüdern Ignazio und Antonio Danti von 1580 bis 1585 geschaffen, zeigen Regionen Italiens sowie Ansichten von Städten und Häfen, Maßstab und Himmelsrichtungen jeweils mitangegeben.

Der gewaltige Bogen, den das Buch uns präsentiert, reicht von mittelalterlichen Manuskripten und Buchmalereien, Holzschnitten und Handzeichnungen bis zu farbigen Druckgrafiken, von Pergamentrollen bis zu Prachtatlanten, von handgemalten Diagrammen, Stammbäumen, Weltkarten, Naturstudien, immerwährenden Kalendern, Anatomien bis zu digitalen Datenkarten oder einer Genealogie Christie auf einer zehn Druckseiten umfassenden Ausklapptafel. Die verschiedenen Darstellungstechniken – ordnend, rasternd, geometrisch oder mimetisch (abbildend) – werden exemplarisch durchdekliniert, die „data literacy“ der Nutzer diskutiert, die sich verändernde Fähigkeit, solche Daten auch lesen zu können. Vor allem aber begeistern in diesem Buch der Reichtum und die Vielfalt. Für jede Arbeit, die in diesem Buch gezeigt wird, betonen die Verfasser, gibt es unendlich viele weitere, die nicht gezeigt werden können.

Mit David Rumsey, Michael Friendly, Michael Stoll und Scott Klein gewähren vier ausgewiesene Experten exemplarischen Einblick in ihre einzigartigen historischen Sammlungen. David Rumsey zeigt eine immense Auswahl historischer Karten, mit seinen hochauflösenden Reproduktionen alter Karten hat er unser Wissen zur Geschichte der Kartografie kontinuierlich vertieft. Der Kanadier Michael Friendly hat jahrzehntelang zur Geschichte der statistischen Visualisierung geforscht und gesammelt. Der deutsche Sammler Michael Stoll konzentriert sich auf Abbildungen vom Menschen und auf technische Darstellungen. Der amerikanische Journalist Scott Klein beleuchtet den – verwunderlicher weise – wenig erforschten alltäglichen Einsatz von Informationsgrafiken in Zeitungen und gedruckten Massenmedien seit dem späten 18. Jahrhundert. Er konstatiert: „Der Datenjournalismus wird zuweilen als eine Neuerung betrachtet. Tatsächlich jedoch sind seine Geschichte und die der Infografiken älter, als die meisten Menschen ahnen.“

Das Buch ist eine Wunderkammer. Zu vielen der Abbildungen möchte man weiterforschen oder Zusammenhänge vertiefen. Lassen wir es bei Albrecht Dürers Holzschnitt eines in Europa damals unbekannten indischen Panzernashorns, von dem 1515 ein Exemplar in Lissabon zu sehen war. Dürer hatte lediglich einen Bericht und eine Skizze als Vorlage. Seine Darstellung enthält Fehler, etwa das Horn im Nacken. Dennoch wurde die Grafik zwei Jahrhunderte lang verbreitet und fand sogar Eingang in wissenschaftliche Werke.

Alf Mayer

- Sandra Rendgen, Julius Wiedemann: History of Information Graphics. Taschen Verlag, Köln 2019. Mehrsprachige Ausgabe: Deutsch, Englisch, Französisch. XXl-Format, Hardcover mit 6 Ausklappseiten. 462 Seiten, 50 Euro. Verlagsinformationen.