„Geheimdienst ist besonders spannend unter kulturhistorischer Sicht“

„Geheimdienst ist besonders spannend unter kulturhistorischer Sicht“

Ein Interview von Alf Mayer mit Bodo V. Hechelhammer, Chefhistoriker des BND, und eine Buchkritik.

Ein Buch wie ein Brennglas. Eine Geschichte, die Alexander Kluge nicht besser hätte erfinden können. Bodo V. Hechelhammers große Recherche „Doppelagent Heinz Felfe entdeckt Amerika. Der BND, die CIA und eine geheime Reise im Jahr 1956“ bündelt Politik-, Spionage- und Kulturgeschichte in geradezu idealtypischer Weise. Alf Mayer hat sich dazu mit dem Autor unterhalten, im Anschluss seine Rezension.

Alf Mayer: Zu diesem – man muss sagen, geradezu üppig illustrierten – Buch gibt es demnächst ja sogar eine eigene Ausstellung im Deutschen Spionagemuseum in Berlin (ab 5.10. 2017). Die Quellenlage scheint außerordentlich ergiebig gewesen zu sein. Ein Glücksfall? Oder wie haben Sie das bewerkstelligt?

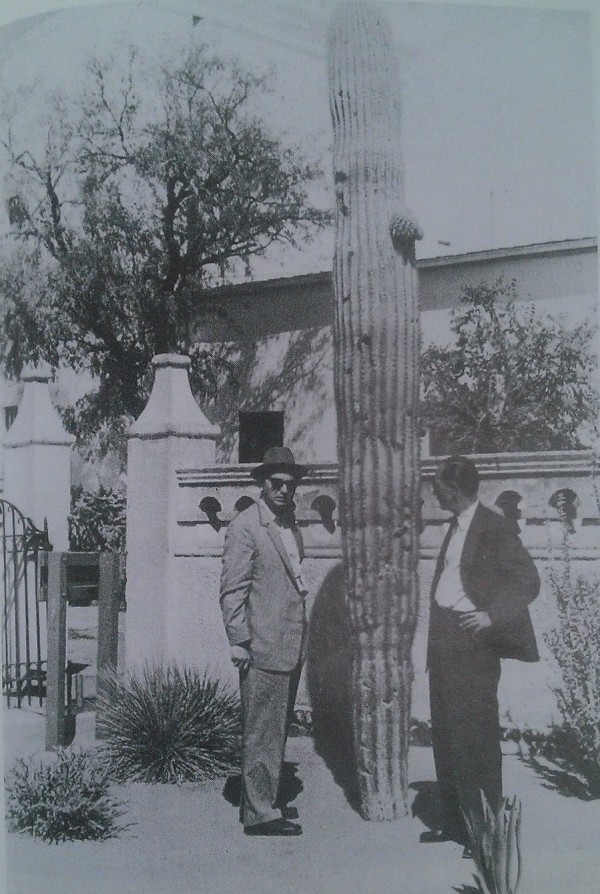

Bodo V. Hechelhammer: Ein Glücksfall auf alle Fälle, aber kein Zufall, sondern es war eine langwierige und mehrjährige Recherche-Arbeit. Alles hat mit einem Foto von Herbst 1956 angefangen. Heinz Felfe und weitere seiner BND-Kollegen haben sich in Arizona vor einem Riesenkaktus zur Erinnerung ablichten lassen. Dieses Bild war mir bekannt, aber nicht die Geschichte dazu. Von einem Zeitzeugen, dem Sohn eines verstorbenen BND-Mitarbeiters, der mit Heinz Felfe Amerika bereist hatte, erfuhr ich durch reinen Zufall, dass dieses Foto aus Arizona zu einem Fotoalbum zu dieser USA-Reise gehört. Ich wusste sogleich: diese Bilder muss ich sehen. Als ich sie sah, war ich von den tollen, authentischen Schwarzweiß-Aufnahmen des Amerikas der fünfziger Jahre begeistert. Schon damals kam die Idee auf, daraus müsste man eigentlich ein Fotobuch oder eine Reisedokumentation machen, vielleicht sogar eine Fotoausstellung oder sogar einen Film. Über Jahre recherchierte ich dann, ob es mehr Informationen zur Reise von 1956 gab. Denn es waren zunächst ja nur die Bilder vorhanden, aber keine Geschichte dazu. Stück für Stück, wie ein Puzzle, konnte ich Information für Information zu einem Gesamtbild zusammensetzen. Konnte weitere Zeitzeugen ausfindig machen, etwa tägliche Briefe eines Reiseteilnehmers an seine Frau aus Amerika oder die Reisenotizen von Heinz Felfe selbst. In amerikanische Akten entdeckte ich dann, dass es sich nicht nur um eine Reise gehandelt hat, sondern um ein ganzes Reiseprogramm der CIA. So entstand langsam die Geschichte des Buches, die ich aufschrieb.

Ein Glücksfall ist das Buch ja auch in historischer Hinsicht. Die siebte USA-Reise einer deutschen Geheimdienst-Delegation, die erste eines gerade selbstständig gewordenen BND, das alles im September1956, also vor 61 Jahren, als die Vereinigten Staaten von Amerika noch eine ferne, große Macht waren – und mitten drin Heinz Felfe als sowjetischer Maulwurf. Wie würden Sie in zwei, drei Sätzen Ihr Buch anreißen?

Im Herbst 1956 bereisten westdeutsche Geheimdienstmitarbeiter auf Einladung ihrer amerikanischen Kollegen die USA. Die CIA wollte den BND von Amerika beeindrucken, die Mitarbeiter weiter »amerikanisieren« und mittelfristig damit den eigenen Einfluss auf den deutschen Dienst vergrößern. Da in der Reisegruppe sich auch ein sowjetischer Spion verbarg, Heinz Felfe, entdeckte dieser Amerika auch im Auftrag Moskaus. Jahre später führte dann genau seine Teilnahme an dieser USA-Reise zu seiner Enttarnung und Verhaftung.

Sind Ihnen Felfes besondere Beziehungen zu Amerika bereits bekannt gewesen oder hat sich mit der Arbeit an diesem Buch ein neues Bild ergeben?

Ich beschäftige mich schon seit Jahren mit der Vita von Heinz Felfe. Im kommenden Jahre wird dazu auch eine umfassende Biographie erscheinen. Seine konkreten Amerikabezüge, etwa seine teilweise familiäre Beziehungen – sein Großvater war ausgewandert und verstarb in Nordamerika, bevor er seine Familie über den Atlantik herüber holen konnte – oder seine persönliche Begeisterung jenseits seines sowjetischen Aufklärungsauftrags, dieses Bild hat sich erst im Laufe der Buchrecherchen herauskristallisiert. Am Beispiel seines Amerika-Bildes lässt sich auch gut der ambivalente Charakter des Spions Felfe ablesen: Seine eigenen Interessenslagen dienten zugleich auch seinem Agentenauftrag und umgekehrt.

Kevin C. Ruffner, Ihr Counterpart vom CIA, schreibt im Vorwort: „Historiker dürfen hoffen, dass das Buch andere Familien dazu ermutigt, Material über die erste Generation deutscher und US-amerikanischer Geheimdienstmitarbeiter von BND und CIA im Kalten Krieg aufzubewahren.“ Ist das so etwas wie ein Aufruf, Ihre Historikerarbeit im Bundesnachrichtendienst auch von Mitarbeiter- und Familienseite her zu unterstützen?

Ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass mein Kollege von der CIA meine Idee unterstützt und ein Vorwort geschrieben hat. Dieses ist ja nicht selbstverständlich. Und natürlich kann und sollte man auch seine Worte als eine Art von Aufruf verstehen. Denn mit Sicherheit existieren bei zahlreichen Familien früherer Geheimdienst-/Nachrichtendienstmitarbeiter auf beiden Seiten des Atlantiks noch Erinnerungen, Aufzeichnungen oder Fotos aus den entsprechenden Jahrzehnten des Kalten Krieges. Ich wäre ein sehr dankbarer Abnehmer dafür, denn es gibt so viele interessante Geschichten zu erzählen, historische Ereignisse am konkreten Beispiel persönlicher Lebenserinnerungen, die einfach noch unentdeckt sind.

In Ihrem Buch wird an einigen Stellen vermutet, was der Maulwurf Felfe von seiner USA-Reise damals an die sowjetische Seite weitergegeben hat, vermutlich ja auch sogar einen von ihm gedrehten Film. Solche Fragen mit dem russischen Geheimdienst abzuklären und hier im Interesse der Forschung zusammenzuarbeiten, das ist immer noch jenseits aller Möglichkeiten? Oder gibt es einen Austausch?

Ich habe natürlich versucht, Informationen von allen Seiten zum Thema zu erhalten. Leider waren meine Bemühungen nicht von Erfolg gekrönt.

Über das Archiv des Bundesnachrichtendienstes wurde in der Vergangenheit immer wieder gelästert, wie schlampig es geführt worden sei. Wie ist hier mittlerweile die Lage? Wie groß dürfen wir uns das alles vorstellen? Und sind denn die Bestände bereits alle nach Berlin überführt?

Hier muss ich ein wenig die Aussage korrigieren. Die von Ihnen erwähnten Aussagen zum Zustand des Archivs beschreiben einen uralten Zustand. Ein Resultat vergangener Jahrzehnte, wo natürlich berechtigt kein Mensch jemals daran gedacht hat, dass ein „Archiv“ im BND bestimmten wissenschaftlichen Standards entsprechen sollte. Oder gar für die Öffentlichkeit zur Recherche zur Verfügung stehen sollte. Undenkbar. Dieses war ja niemals der ursprüngliche Sinn der Einrichtung gewesen. In den vergangenen Jahren haben die Kollegen vom BND-Archiv eine hervorragende Arbeit geleistet und Standards des Bundesarchivs etabliert. Jeder kann zu historischen Themen anfragen. Akten können dann, wenn Informationen vorhanden sind und der rechtliche Rahmen gegeben ist, deklassifiziert und sogar in einem eigenen Lesesaal zur Einsicht angeboten werden. Die entsprechenden Alt-Akten werden dem Bundesarchiv zur Übernahme angeboten und ihm dann zugeführt werden. Aber es sollte nie vergessen werden, dass es sich beim BND nicht um eine öffentliche und wissenschaftliche Forschungseinrichtung handelt, sondern um den geheim arbeitenden deutschen Auslandsnachrichtendienst.

Sie sind seit 2002 hauptamtlicher Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes, seit 2010 der Leiter der Forschungs- und Arbeitsgruppe »Geschichte des BND«. Das heißt, Sie sind auch Spion gewesen?

Ich war natürlich nicht immer Chefhistoriker des Historischen Büros des Bundesnachrichtendienstes, so wie unser Geschichtsbereich nun offiziell heißt. Ich habe vor meinem Auftrag, ein Geschichtsprojekt im BND konzeptionell zu erarbeiten und in einem geheimen Nachrichtendienst überhaupt möglich zu machen, die üblichen nachrichtendienstlichen Verwendungen durchlaufen und Positionen bekleidet, die man üblicherweise in einem Auslandsnachrichtendienst erwartet. Aber genauere und detaillierte Angaben kann ich Ihnen zu diesem Teilabschnitt meines beruflichen Lebens nicht geben.

Als Historiker haben Sie über die Kreuzzüge promoviert. Wie wird man Chefhistoriker des Bundesnachrichtendienstes? Und wie verbindet sich das mit den Kreuzzügen?

Es ist richtig, mein Spezialgebiet war die Kreuzzugszeit, war die staufische Geschichte im Hochmittelalter, denn eigentlich bin bzw. war ich Mediävist. Ich arbeitete früher an der Universität, habilitierte seit einigen Jahren und wollte Professor werden. Ein frommer Wunsch, gefangen in einer Realität von Zeitverträgen und einer faktisch nicht planbaren Zukunft. Dann sah ich ein Stellenangebot vom BND, der tatsächlich Historiker suchte. Das war aber über ein Jahrzehnt, bevor man tatsächlich im Dienst an eine historische Aufarbeitung dachte. Historiker wurden für die üblichen Aufgaben im Dienst gesucht, so wie man auch Politologen, Juristen oder andere Berufsgruppen sucht. Ich dachte, ich habe keine Chance, also bewerbe ich mich. Und in der Tat, ich kam durch. Dann arbeitete ich aber einige Jahre erst einmal in, wie schon zuvor gesagt, üblichen Verwendungen. 2010 suchte man dann im Dienst einen Mitarbeiter, einen Historiker, der sich mit wissenschaftlichen Projekten und mit Archivarbeit auskennt. Ich wurde daraufhin angesprochen, entwickelte ein Konzept und es wurde zunächst eine Forschungs- und Arbeitsgruppe „Geschichte des BND“ eingerichtet. Daraus wuchs langsam, aber kontinuierlich die Position eines Chefhistorikers heraus. Wie sich meine heutige Position nun mit den Kreuzzügen verbindet? Thematisch heute eher wenig, aber vielleicht mit meiner Einstellung, denn ich kannte mich historisch gut mit dem Nahen Osten aus, mit Themen wie Dschihad, historischen Konflikten in der Region, lernte zu dieser Zeit Arabisch. Wer weiß…

Mit ihrer Studie, wie der BND in den 1960er Jahren den Film »Mr. Dynamit – Morgen küsst euch der Tod« unterstützt hat, haben Sie gezeigt, dass Ihre Forschungsarbeit durchaus auch der Populärkultur gegenüber aufgeschlossen ist. Ist hier weiteres zu erwarten, etwa zum Bild des BND in der Thriller-Literatur? Und lesen Sie selbst Fiktion? Zum Beispiel den neuen John Le Carré, der ja gerade seinen George Smiley wieder aktiviert hat…

Ich finde das Thema Geheimdienst besonders spannend unter kulturhistorischen Gesichtspunkten. Die Rolle, Wahrnehmung und Verarbeitung des Themas in der Gesellschaft ist noch viel zu wenig beschrieben bzw. erforscht. Gerade auch im internationalen Vergleich. Dazu gehören natürlich entsprechende Felder wie Film, Literatur, aber auch Theater. Es schweben mir ein einige Projekte in dieser Hinsicht vor, die aber noch nicht spruchreif sind. Da ich mich sehr für den Film, vor allem für Filmgeschichte interessiere, liegt hier mein persönlicher Schwerpunkt. Aber natürlich lese ich auch die entsprechende Geheimdienstliteratur, selbstverständlichnatürlich auch John Le Carré. George Smiley ist einfach ein wunderbarer Charakter. Gerade Themen wie Spionage, Gegenspionage, Maulwürfe und deren Jagd, die Arbeit und Existenz in den Grauzonen und das Verwischen der charakterlichen Einordnungen von (literarisch gesprochen) Gut und Böse, sind bei Le Carré sehr spannend beschrieben und nicht immer wirklich Fiktion. Ich schätze aber sehr Len Deighton und seine Figur Harry Palmer. Arbeite mich aber auch in meiner Freizeit endlich einmal durch Ian Flemings Originalbücher durch. Durchaus lohnend, James Bond im Original zu lesen, da die Romane sich vom Film mitunter erheblich unterscheiden und atmosphärisch die Zeit und das Genre treffender abbilden.

Welche fiktionalen Bücher oder Autoren aus dem Geheimdienstgenre können Sie uns aktuell empfehlen?

Aktuell ist schwierig, da ich offenkundig ein wenig Retro bin. Wie bereits erwähnt, kann ich wärmstens Ian Flemings James Bond im Original empfehlen oder Len Deightons Reihe über Harry Palmer. Natürlich muss ich an dieser Stelle auch die Mister Dynamit-Reihe von C. H. Guenther erwähnen. Jeder, der sich für den BND auch aus kultureller Sicht interessiert, muss diese Reihe kennen. Da ich vor allen den amerikanischen Klassikern zugetan bin, empfehle ich, abseits von den Geheimdiensten, immer wieder Raymond Chandler. Er hat mir mit Philipp Marlowe schon öfters in meinem Leben sehr geholfen.

(Das Interview wurde am 15. September 2017 per E-Mail geführt.)

Wenn Agenten eine Reise tun …

Alf Mayer über Bodo V. Hechelhammers „Doppelagent Heinz Felfe entdeckt Amerika“.

Sie waren Privilegierte. Eine USA-Reise im Jahr 1956, das war etwas wirklich besonderes. Zudem reisten sie gar in der 1. Klasse einer für ganze 72 Passagiere ausgelegten Boeing 377 Stratocruiser. Die Reisekosten übernahm weitgehend die Central Intelligence Agency (CIA) und legte für jeden Reisetag extra Taschengeld obendrauf. Sie sollten – das war klares Programm – beeindruckt und für den american way of life eingenommen werden, die acht Mitarbeiter des gerade flügge gewordenen deutschen  Auslandsnachrichtendienstes BND. Ein Erste-Klasse-Ticket von Frankfurt am Main nach New York kostete damals so viel wie ein neuer VW-Käfer, nämlich um die 3.600 DM, den Gegenwert von rund 77 Prozent des westdeutschen Jahres-Durchschnittseinkommens. Anspruch auf zwölf Tage gesetzlichen Jahresurlaub hatten die Westdeutschen in diesen Jahren, nur ein Fünftel besaß überhaupt einen Reisepass. Dreieinhalb Wochen, vom 8. September bis zum 3. Oktober 1956, aber waren die acht je mit Legenden getarnten „Geschäftsreisenden“ des Reiseprogramms UJDRACO VII (so der CIA-Deckname) auf großer Fahrt, reisten von Frankfurt nach Washington, dann nach Detroit (der damals größten Autostadt der Welt), weiter nach Denver, San Francisco, Los Angeles, Tucson und in die Sonora-Wüste (wo der Besuch der Ranch eines CIA-Mitarbeiters zu den noch lange erinnerten Höhepunkten gehörte), New Orleans und New York. Zurück ging es für die meisten von ihnen auf dem feudalen Ozeandampfer „SS United States„, bis heute Träger des „blauen Bandes“ für die schnellste Atlantikpassage. Bis auf den Delegationsleiter hatte keiner von ihnen zuvor amerikanischen Boden betreten. Allesamt arbeiteten sie als Spezialisten der Gegenspionage und der Spionageabwehr. Berufliches Interesse und private Neugier, das „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ einmal selbst zu entdecken, waren groß. Und mitten unter ihnen, gut platziert: der sowjetische Top-Spion Heinz Felfe (1918–2008).

Auslandsnachrichtendienstes BND. Ein Erste-Klasse-Ticket von Frankfurt am Main nach New York kostete damals so viel wie ein neuer VW-Käfer, nämlich um die 3.600 DM, den Gegenwert von rund 77 Prozent des westdeutschen Jahres-Durchschnittseinkommens. Anspruch auf zwölf Tage gesetzlichen Jahresurlaub hatten die Westdeutschen in diesen Jahren, nur ein Fünftel besaß überhaupt einen Reisepass. Dreieinhalb Wochen, vom 8. September bis zum 3. Oktober 1956, aber waren die acht je mit Legenden getarnten „Geschäftsreisenden“ des Reiseprogramms UJDRACO VII (so der CIA-Deckname) auf großer Fahrt, reisten von Frankfurt nach Washington, dann nach Detroit (der damals größten Autostadt der Welt), weiter nach Denver, San Francisco, Los Angeles, Tucson und in die Sonora-Wüste (wo der Besuch der Ranch eines CIA-Mitarbeiters zu den noch lange erinnerten Höhepunkten gehörte), New Orleans und New York. Zurück ging es für die meisten von ihnen auf dem feudalen Ozeandampfer „SS United States„, bis heute Träger des „blauen Bandes“ für die schnellste Atlantikpassage. Bis auf den Delegationsleiter hatte keiner von ihnen zuvor amerikanischen Boden betreten. Allesamt arbeiteten sie als Spezialisten der Gegenspionage und der Spionageabwehr. Berufliches Interesse und private Neugier, das „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ einmal selbst zu entdecken, waren groß. Und mitten unter ihnen, gut platziert: der sowjetische Top-Spion Heinz Felfe (1918–2008).

22. September 1956: Erinnerungsfoto mit Riesenkaktus. Auch Heinz Felfe (links) lässt sich in Arizona nur allzu gerne ablichten, hier zusammen mit seinem Kollegen Erich Kutschke (Foto: Privat)

Als er – nicht zuletzt durch ein Detail dieser Reise – fünf Jahre später als KGB-Spion überführt und am 6. November 1961 in der BND-Zentrale in Pullach verhaftet wurde, löste das in der damals heißen Phase des Kalten Krieges einen der größten Spionageskandale der Nachkriegszeit aus und schädigte das nationale wie internationale Ansehen des deutschen Nachrichtendienstes nachhaltig. Heinz Felfe, Ende Februar 1958 zum Regierungsrat in das Bundesbeamtenverhältnis ernannt, war 1959 sogar zum Leiter im Bereich „Gegenspionage Sowjetunion“ aufgestiegen und führte zentrale nachrichtendienstliche Operationen gegen die Sowjetunion aus. Seine Funktion verschaffte ihm Zugang zu Geheimpapieren der Bundesregierung, des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) sowie der CIA. Auffällig war, dass seine nachrichtendienstlichen Operationen zu reibungslos verliefen und sein Lebensstil nicht seinem Einkommen entsprach, er galt als arrogant und übereifrig, in seinem Lebenslauf tauchten immer wieder Unregelmäßigkeiten auf. Aber seine Enttarnung dauerte. Bereits 1954 hatte der sowjetische Überläufer Petr S. Deribian (1921–1992), ein vormals in Wien stationierter KGB-Gegenspionagespezialist, der CIA unspezifisch von zwei in die „Organisation Gehlen“ eingeschleusten Spionen namens „Peter“ und „Paul“ berichtet. Erst Jahre später erwies sich, dass Felfe eben jener „Paul“ gewesen war.

16. September 1956: Erwischt! Doppelagent Heinz Felfe mit seiner stets griffbereiten Kamera auf einem Parkplatz in Central City (Foto: Privat)

„Orchideenzüchter und macht äußerlich den Eindruck wie Trotzki ohne Bart…“

Bodo V. Hechelhammers Buch wartet zu Heinz Felfe – über der er 2018 eine umfangreiche Biografie vorlegen wird – und zu einem weiteren, nie enttarnten Maulwurf im BND mit vielen weiteren Informationen auf. Ohne je in einen sensationsheischenden oder kolportagehaften Ton zu verfallen, angenehm lakonisch, dramaturgisch versiert wie ein Thrillerautor, zieht der Historiker Hechelhammer mit seiner vielschichtigen Erzählung in Bann. Detailreich und anschaulich (wie etwa bei der Einordnung der USA-Reise) macht er von seinem über Jahre aufgespürten und zusammengetragenen Quellenmaterial Gebrauch, erschließt uns eine ebenso faszinierende wie geradezu idealtypische Kultur- und Zeitgeschichte, blättert uns ein mit 187 Abbildungen reich illustriertes Spionage- und Reisebuch der wirklich besonderen Art auf. Aus einem noch nicht erzählten Kapitel deutsch-amerikanischer Geheimdienstgeschichte macht er „the most“, bietet eine tiefenscharfe Momentaufnahme deutsch-amerikanischer Beziehungen in der Frühzeit der Bundesrepublik.

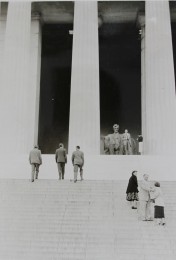

13. September 1956: Noch wenige Stufen bis zu Präsident Lincoln. Heinz Felfe besteigt mit seinen BND-Kollegen das „Lincoln Memorial“ (Foto: Privat)

Hechelhammer kann sich dabei auf freigegebene US-amerikanische, britische, west- und ostdeutsche Geheimdienstakten bis hin zum Schadensreport der CIA in Sachen „Maulwurf Felfe“ stützen, sowie auf unveröffentlichte Briefe, Tagebuchnotizen, Fotos und Erinnerungen der Reiseteilnehmer wie auch deren BND-Personalakten. Eine besonders ergiebige Quelle waren zum Beispiel die Briefe und Aufzeichnungen von Ulrich Bauer, der seiner Frau fast täglich von der Reise schrieb. Eines der Details: die Verblüffung über ein Fernsehgerät im Hotelzimmer, „die Kinder wären begeistert gewesen“. Immer wieder betonen die Deutschen in ihren Berichten und Erinnerungen die übergroße Gastfreundschaft, das Fehlen totalitärer Chefs und die relaxte natürliche Männlichkeit. Reiseteilnehmer Kurt Kohler schrieb später seine sehr persönlichen Ansichten über die Abwehr-Legende Jesus James Angleton nieder: „Mr. Angleton ist Orchideenzüchter und macht äußerlich den Eindruck wie Trotzki ohne Bart. Er dürfte sehr versiert und klug sein“. Auch Heinz Felfe wird Angleton sehr genau beobachtet und später über ihn nach Moskau berichtet haben, bemerkt dazu Hechelhammer. Seine Recherchebemühungen in Moskau dazu bleiben leider (noch) erfolglos.

Felfe notierte sich oft die wichtigsten Ereignisse des Tages kurz in seinem Taschenkalender. „Fahrt üb. Golden Gate Br., Redwood Wälder, Chinatown“, etwa aus San Francisco. Besonders akribisch hielt er stets alle Namen und Zuständigkeiten der amerikanischen Gesprächsseite fest. Ob bei Vorträgen, Führungen oder Gesprächen abends an der Hotelbar – der KGB-Spion Heinz Felfe erfuhr auf seiner Reise aus erster Hand vom Organisationsaufbau und den Aufträgen der CIA. Er drehte dazu sogar einen heute verschollenen Schmalfilm, der vermutlich in Moskau gelandet ist. „FBI/Poligraphy“ steht in Felfes Kalender zum Besuch bei der amerikanischen Bundespolizei in Washington, D. C. Die BND-Gruppe wurde dabei von einem Mr. Brewer (so sein DN, sein Dienstname) über den Einsatz des Polygraphen, also eines Lügendetektors, in der CIA unterrichtet. Nach Rückkehr aus den USA interessierte sich Heinz Felfe besonders auffällig für die Wirkungsweise von Lügendetektor-Tests, bat die Amerikaner um Fachbücher und setzte sich gegenüber dem BND-Präsidenten Reinhard Gehlen sogar für eine operative Verwendung des Apparates im BND ein. Als Doppelagent und Maulwurf hatte er dafür gewiss vielerlei Gründe.

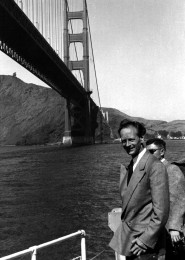

Heinz Danko Herre, Mitarbeiter der „Organisation Gehlen“, und dahinter sein CIA-Kollege James H. Critchfield vor der „Golden Gate Bridge“ 1951 in San Francisco (Quelle: BND)

Das Ziel: Optimierung der Zusammenarbeit mittels „Cultural Diplomacy“

Konzeptionell gliedert das Buch sich in drei Teile: historischer Rahmen, Reise in die USA sowie Epilog mit Überlegungen zu Bedeutung und Folgen des Amerika-Aufenthaltes für die Enttarnung des Maulwurfs. Eines der Kabinettstückchen des Buches ist es, wie Bodo V. Hechelhammer anhand der Biografien der Reiseteilnehmer eine kleine Sitten- und Sozialgeschichte des BND und dessen Verschränkungen mit dem Dritten Reich entwickelt.

Mit der „Organisation Gehlen“ als künftige „German Intelligence Agency“ (GIS) begann die CIA bereits ab Mitte 1950 langfristig zu planen und fing an, den Nachrichtendienst perspektivisch so eng als möglich an sich zu binden. Dazu gehörte die persönliche Vermittlung des amerikanischen Leitbildes mittels „Cultural Diplomacy“. Im Sommer 1950 wurde dazu in Washington D.C. ein Konzept entworfen, deutsches Schlüssel-Personal – Personen, die für die nachrichtendienstliche Arbeit der CIA perspektivisch von Interesse waren – als Gäste des amerikanischen Geheimdienstes in die USA einzuladen. Sie sollten dadurch einen besseren Einblick in und Verständnis für die amerikanische Arbeitsweise erhalten. Das Ziel: Optimierung der Zusammenarbeit. Ein weiteres CIA-Papier vom Sommer 1951 wurde noch dezidierter: „Sight-seeing visits intended to show off the physical magnitude and impressiveness, the industrial and technical efficiency, and the general democratic atmosphere of the United States“.

Die erste dieser von der CIA organisierten Reisen wurde entsprechend der internen amerikanischen Terminologie und numerischen Reihenfolge als „UJDRACO I“ bezeichnet und fand im Sommer 1951, vom 23. Juni bis zum 17. Juli, statt. Reinhard Gehlen selbst wurde am 8. Oktober von CIA-Direktor General Walter Bedell Smith persönlich kurz empfangen. Die von Hechelhammer dezidiert rekonstruierte Reise im September 1956 war bereit die siebte solche Tour, die erste jedoch des gerade am 1. April 1956 als obere Bundesbehörde selbstständig gewordenen Dienstes. Dessen personelle und organisatorische Wurzeln reichten in die bereits zehn Jahre unter amerikanischer Obhut arbeitende Vorgängerorganisation, die so genannte „Organisation Gehlen“, und in die Zeit des Zweiten Weltkriegs zurück. Die „Organisation Gehlen“ zog am 6. Dezember 1947 in die südlich von München gelegene ehemalige „Bormann-Siedlung“ in Pullach im Isartal. In Anspielung an den Einzugstermin erhielt das neue Hauptquartier der Organisation den Tarnnamen „Camp Nikolaus“. (Siehe dazu auch Susanne Meinls und Bodo Hechelhammers Buch Geheimobjekt Pullach. Von der NS-Mustersiedlung zur Zentrale des BND, CrimeMag-Besprechung hier.)

Auf keinen Fall unter Narkose!, befahl der KGB

Als durchaus ironisch muss man Felfes beinahe enthusiastisches Verhältnis zu den USA klassifizieren. Sein Großvater war 1884 in die USA ausgewandert, starb aber in Texas an Malaria, bevor der Rest der Familie nachziehen konnte. Weitere Verwandte, auch von der Seite seiner Frau, lebten in den USA und hielten engen Kontakt mit der alten Heimat. Felfe plante einen USA-Urlaub mit seiner Familie und hoffte, dass seine Kinder die Gelegenheit haben würden, in den USA zu studieren. Seine Verhaftung 1961 zerschlug alle diese Träume.

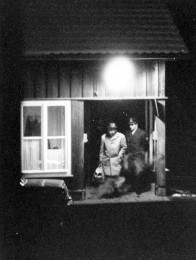

Am Grenzübergang Herleshausen, Thüringen, wird Heinz Felfe, mit Hut, Mantel und Tasche, gegen politische Häftlinge am 14. Februar 1969 in die DDR ausgetauscht (Foto: Privat)

Ein Indiz für seine Enttarnung war dabei seine seltsame, während der USA-Reise aufgetretene Erkrankung – eine sich ankündigende Gesichtsallergie, wohl Nesselsucht (medizinisch: Urtikaria), für die er sich (aus Angst vor Geheimnisverrat unter Narkose) in den USA nicht behandeln lassen wollte und Reiseabbruch und Rückflug erzwang, obwohl ein kleiner Arzttermin für eine Behandlung gereicht hätte. Auf keinen Fall einen von der CIA vermittelten Mediziner aufzusuchen, das entsprach – wie Hechelhammer darlegt – keineswegs nur Felfes persönlicher Paranoia. „Es gab tatsächlich die strikte Weisung seines sowjetischen Agentenführers, ausgesprochen anlässlich seiner „Tonsillektonie“, also einer Mandeloperation, wenige Monate vor Reisebeginn, diese ohne Narkose zu überstehen. Die Gefahr, dass er unter der Anästhesie möglicherweise unkontrolliert Dinge erzählen könnte, wurde durch den KGB hoch eingeschätzt.“

Gegenüber der Generalbundesanwaltschaft argumentierte der Dienst 1962 während der Anklagevorbereitungen, dass Felfe nicht ohne Grund regelmäßig an Allergien erkrankt sei und führte als Beleg den vorzeitigen Abbruch der USA-Reise an. Zitat: „FELFE litt zeitweilig an allergischen Erkrankungen, die erfahrungsgemäß oft psychisch verursachte sind. Es besteht hier der Eindruck, dass Erkrankungs-Perioden als Folgen besonders seelischer Belastungen mit Höhepunkten der Verratstätigkeit koinzidieren.“

Alf Mayer

Bodo V. Hechelhammer: Doppelagent Heinz Felfe entdeckt Amerika. Der BND, die CIA und eine geheime Reise im Jahr 1956. Mit einem Vorwort von Kevin C. Ruffner. Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn 2017. 256 Seiten, 187 s/w Abb., Festeinband, 39,90 Euro. Verlagsinformationen.

Zu diesem Buch gibt es ab dem 5. Oktober 2017 eine Ausstellung im Deutschen Spionagemuseum/ German Spy Museum, Leipziger Platz 9, 10117 Berlin.

Die Veröffentlichungen der Unabhängigen Historikerkomission (UHK) zur Erforschung der Geschichte des Bundesnachrichtendienstes 1945 – 1968 hier.

Siehe auch die CM-Besprechung von:

Siehe auch die CM-Besprechung von:

Bodo Hechelhammer, Susanne Meinl: Geheimobjekt Pullach. Von der NS-Mustersiedlung zur Zentrale des BND. Berlin: Ch. Links Verlag 2014. 288 Seiten. 224 Abbildungen. 4 Karten. Hardcover. 34,90 Euro. Verlagsinformationen zum Buch.

Martin Schlüter: Nachts schlafen die Spione. Letzte Ansichten des BND in Pullach. Mit Beiträgen von Klaus Honnef und Niklas Maak. München: Sieveking Verlag 2014. Format 29,4 x 26 cm. Hardcover. 120 Abb. In Farbe. 160 Seiten. 59,90 Euro. Verlagsinformationen zum Buch.