Ein Buch als Mutprobe

Bodo V. Hechelhammer unterhält sich mit Gerhard Schindler über dessen Buch „Wer hat Angst vorm BND?“

Es ist eine ungewöhnliche Konstellation, wie Sie das nur bei uns auf CulturMag geboten bekommen: Der Chefhistoriker des BND unterhält sich mit einem ehemaligen Chef eben jenes Nachrichtendienstes. Man muss nicht alle Positionen teilen, um aus dem ungewöhnlichen Einblick „in den Dienst“, wie ein Vorgänger das nannte, Honig zu saugen. – d. Red.

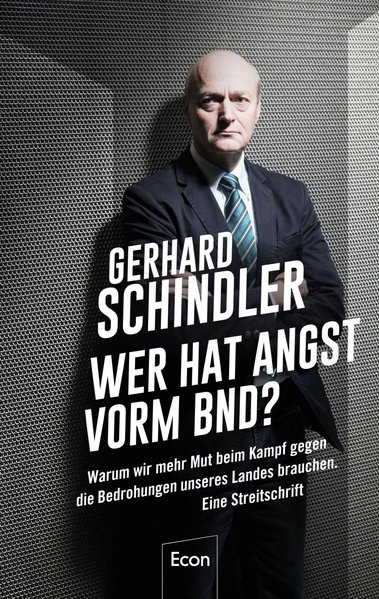

Gerhard Schindler: Wer hat Angst vorm BND? Warum wir mehr Mut beim Kampf gegen die Bedrohungen unseres Landes brauchen. Eine Streitschrift. Econ, Berlin 2020. 256 Seite, 22 Euro.

Bücher über deutsche Nachrichtendienste zeichneten sich bislang dadurch aus, dass die Autoren eine natürliche Distanz zu den Sicherheitsbehörden einnahmen; eingehüllt in den Schutzmantel eines kritischen Journalismus oder einer unabhängigen Wissenschaft. Eine Distanz, die sich bereits aus der Tatsache heraus erklärt, dass die Buchautoren alle nicht vom Fach, weil niemals selbst Mitarbeiter – oder Quelle – eines Geheimdienstes waren. Ihre Sichtweise von dem, was einen Geheimdienst in seinen zahlreichen Facetten ausmacht, resultierte daher konsequenterweise nur aus dem interpretierten Wissen geleakter Dokumente fragwürdiger Provenienz, alter Akten, wahlweise mit oder ohne Schwärzungen, oder schlichtweg vom Hören-Sagen meist geschwätziger sogenannter Experten. Insider waren Fehlanzeige und mieden das Licht der Öffentlichkeit.

Der Autor von »Wer hat Angst vorm BND?« ist dagegen das komplette Gegenteil, nicht nur weil er selbst früher Mitarbeiter eines deutschen Auslandsgeheimdienstes, des Bundesnachrichtendienstes (BND), war, sondern fast fünf Jahre an dessen Spitze stand. Gerhard Schindler leitete den BND als Präsident von Januar 2012 bis Juni 2016 und weiß somit sehr genau, wie ein Geheimdienst arbeitet. Bücher zum Thema von ehemaligen, zumindest offiziell bekannten (west)deutschen Geheimdienstmitarbeitern sind, anders als etwa in den USA, zudem selten. Systembedingt, denn geheim bleibt auch nach aktiver Dienstzeit geheim, gerade wenn es um dienstliche Belange geht. Dies gilt auch für ehemalige Präsidenten, weshalb es auch für frühere Geheimdienstchefs gar nicht so einfach ist, eine persönliche Sicht auf ihre einstige Geheimdiensttätigkeit niederzuschreiben. Auch für sie gilt weiterhin grundsätzlich die Verschwiegenheitspflicht. Reinhard Gehlen, erster Präsident des BND von 1956 bis 1968, stellt eine Ausnahme von der Regel dar, veröffentlichte er Anfang der 70er Jahre mit »Der Dienst: Erinnerungen, 1942 – 1971« eine umstrittene Rechtfertigungsschrift seiner Amtszeit.

Nach Reinhard Gehlen hat nun mit Gerhard Schindler ein weiterer ehemaliger BND-Präsident ein Buch geschrieben. Das ist für sich genommen fast schon ein Politikum, erst recht, weil sein Werk eine pikante Vorgeschichte hat. Schindler hat sein Präsidentenamt nämlich nicht freiwillig aufgegeben, sondern wurde vom übergeordneten Bundeskanzleramt im Sommer 2016 vorzeitig in den Ruhestand versetzt. Der NSA-Skandal zog seine Kreise. Als Schindler sogleich mit der Niederschrift einer Art Autobiographie mit Erinnerungen an seine Zeit beim BND anfing und diese zur Freigabe dem Bundeskanzleramt vorlegte, sorgte das neuentdeckte schriftstellerische Interesse des Ex-Geheimdienstchefs wohl nicht nur für Begeisterung. Ein Kulturbruch war nicht erwünscht. Die Prüfung des Manuskriptes auf mögliche Geheimdienstverstöße zog sich über fast zwei Jahre hin, führte zur Streichung zahlreicher Passagen und endete schließlich in einem Veto. Aus dem Buchmanuskript wurde eine Geheimakte. Schindlers Erinnerungen durften nicht erscheinen.

Gerhard Schindler wollte nicht gegen seinen früheren Dienstherrn klagen und schrieb daher ein neues Buch. Ein Sachbuch zum Thema Sicherheit in Deutschland. Dies beinhaltet zwar nun keine persönlichen Erinnerungen mehr an den BND, birgt aufgrund seiner Intention und seinem breiteren Ansatz dennoch eine gewisse politische Sprengkraft. Mit Absicht, weshalb das Buch im Untertitel auch als »Streitschrift« bezeichnet wird.

„Es gibt aber viele Gründe, sich mit unseren Sicherheitsbehörden zu befassen. Die Menschen, die dort rund um die Uhr für unser aller Sicherheit arbeiten, haben Respekt verdient. Dabei geht es mir nicht um Lobhudelei, um inhaltslose Sonntagsreden, sondern um den Stellenwert ihrer Aufgabe, um den Stellenwert von Sicherheit. Sicherheit ist auf dem Weg, ein »Igitt«- Thema zu werden. Wer heute für bessere oder mehr Sicherheit eintritt, der wird kritisch beäugt, der stört, wird lästig. Die Arbeit der Sicherheitsbehörden sollte aber nicht nur dann öffentlich thematisiert werden, wenn es um mögliche Pannen oder den pauschalen Vorwurf geht, Dienste würden Gefahren zu spät erkennen.“ (Gerhard Schindler)

Konsequenterweise legt Gerhard Schindler in zwölf Kapiteln den Finger zwar nicht in offen klaffende politische Wunden, zeigt aber provokant auf – seiner Meinung nach – sicherheitspolitische Problemfelder. Beim Durchlesen entsteht unweigerlich das Gefühl, die deutsche Sicherheitsarchitektur wäre insgesamt statisch instabil, so zahlreich listet Schindler entsprechende Konstruktionsfehler und Ausführungsmängel auf. Verbesserungen würden, wenn, dann immer nur punktuell in einzelnen Sicherheitsbehörden stattfinden. Einzelne Beispiele Schindlers mögen dies illustrieren. So beklagt er, ohne an einer Kritik an Bundeskanzlerin Angela Merkel zu sparen, dass die „unkontrollierte Zuwanderung“ nicht nur Deutschland gespalten, sondern auch die innere Sicherheit des Landes gefährdet habe; dass ein falscher außen- bzw. wirtschaftspolitischer Kurs gegenüber China mit Bezug zur Huawei-5G-Beteiligung eingeschlagen wurde oder dass der deutsche Datenschutz zu einer Art von Überrecht mutiert sei.

„Wenn das Scheitern der – nicht Zehntausenden, sondern – Hunderttausenden jungen muslimischen Männer und Jugendlichen in Deutschland verhindert werden soll, dann müssen sie entweder integriert oder schnell zurückgeführt werden. Beides ist aus den verschiedensten Gründen nicht zu leisten. Das heißt, die Flüchtlingskrise beginnt eigentlich erst jetzt, denn das Scheitern von zu vielen Personen ist unausweichlich. Damit entsteht ein riesiges Potenzial für Frust, für Radikalisierung und Rekrutierung, für Gewalt, auch für Terrorismus. Dies stellt für die Zukunft eine enorme Herausforderung für unsere Sicherheit dar.“ (Gerhard Schindler)

Gerhard Schindler fordert daher insgesamt ein Überdenken und eine Neuausrichtung der gesamten Sicherheitsarchitektur in Deutschland. So spricht er sich für eine Neuordnung von BND, Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) und Polizei aus und liefert Vorschläge: So sollte das BfV allein für Terrorismus zuständig sein, weil sich dieser kaum sinnhaft in In- und Ausland trennen lasse. Kritisch beäugt er hierbei gerade auch die Aufgabenverteilung zwischen dem Bundesamt und den 16 Landesämtern. Bundespolizei und Bundeskriminalamt sollten zusammengeführt werden. Für die technische Aufklärung sollte ein neuer technischer Geheimdienst nach Vorbild der amerikanischen National Security Agency (NSA) eingerichtet werden. Auch hinsichtlich der historisch bedingten Verortung von Fach- und Dienstaufsicht des BND, schlägt er vor, diesen dem Verteidigungsministerium, anstelle dem Kanzleramt, zu unterstellen. Besonders scharf wird das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichts kritisiert, demzufolge die strategische Auslandsaufklärung des BND nicht nur gegen deutsche Grundrechte verstoße, sondern auch Ausländer im Ausland sich auf das Fernmeldegeheimnis berufen können. Gerhard Schindler erkennt darin die Gefahr, dass gerade der BND international in die Drittklassigkeit unter den Geheimdiensten abrutschen könnte; mit entsprechenden nachteiligen Auswirkungen auf die Sicherheit Deutschlands.

„Die Entscheidung aus Karlsruhe hatte ich so nicht erwartet, denn ich vermochte mir nicht vorzustellen, dass nunmehr die Kommunikation der Taliban, die gerade deutsche Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan angreifen, durch unser Grundgesetz geschützt sein soll. […] Ich glaube, die Väter des Grundgesetzes würden sich im Grabe umdrehen, wenn sie dies wüssten. Dass sich die Betreiber einer islamistischen Propaganda-Webseite im Irak jetzt auf die Pressefreiheit nach Artikel 5 des Grundgesetzes berufen können und deshalb einen besonderen Grundrechtsschutz genießen Ist angesichts der Gesamtproblematik nur noch eine Arabeske am Rande.“ (Gerhard Schindler)

Der ehemalige BND-Präsident Gerhard Schindler will mit seiner Streitschrift, mit seinen Beispielen und Kritiken, voller Absicht provozieren, aber nur um dadurch einen Diskurs zum Thema Sicherheitsarchitektur in Gesellschaft und Politik anzuregen. »Wer hat Angst vorm BND?« greift Themen auf, die Mitarbeitern von Sicherheitsbehörden wahrlich nicht neu sein dürften. Das Buch bietet aber gerade für sicherheitspolitisch Interessierte allein schon durch die komprimierte Zusammenstellung von Problemfeldern, einen Lesegewinn und regt nachhaltig zur Diskussion an.

Das Schreiben macht mir einfach zu viel Spaß

Ein Interview mit Gerhard Schindler über sein Buch „Wer hat Angst vorm BND?“

Der Jurist Gerhard Schindler, geboren 1952, war von Januar 2012 bis Juni 2016 elfter Präsident des deutschen Auslandsgeheimdienstes, des Bundesnachrichtendienstes (BND). Nach Kritik an seiner Person und seiner Amtsführung versetzte das Bundeskanzleramt (BKAmt) den politischen Beamten im Sommer 2016 in den einstweiligen Ruhestand. Seit November 2016 berät Schindler bis heute Unternehmen und arbeitet als Lobbyist in Sicherheitsfragen. Nach seinem Ausscheiden aus dem BND schrieb der frühere Fallschirmjäger seine Memoiren auf, die er unter dem Titel »Erinnerungen an den Bundesnachrichtendienst« veröffentlichen wollte. Doch das BKAmt lehnte nach längerer Prüfung größere Passagen davon ab. Anstelle seiner Memoiren veröffentlichte Gerhard Schindler dafür am 12. Oktober 2020 ein Sachbuch, eine »Streitschrift« mit dem provokanten Titel »Wer hat Angst vorm BND? Warum wir mehr Mut beim Kampf gegen die Bedrohungen unseres Landes brauchen«.

Bodo V. Hechelhammer: Bücher, speziell Erinnerungen von deutschen Geheimdienstchefs sind, anders als etwas in den USA, sehr selten. Allein Reinhard Gehlen, der erste BND-Präsident, hat seine Memoiren »Im Dienst« Anfang der 70er Jahre geschrieben. Es wurde eine Rechtfertigungsschrift seiner eigenen Amtszeit. Warum wollten Sie unbedingt ein Buch schreiben?

Gerhard Schindler: Ich bin im Juni 2016 aus dem Dienst ausgeschieden. Anfangs fühlte ich mich ziemlich frei und habe die Zeit sehr genossen. Dennoch stellte ich mir schnell die Frage, was ich jetzt mit dem ganzen Tag anfangen soll. Eine Möglichkeit war ein Buch über meine »Erinnerungen an den Bundesnachrichtendienst« zu schreiben. Darüber habe ich nicht lange nachdenken müssen und zügig mit diesem Projekt begonnen. Schnell stellte ich fest, wie viel Freude es mir macht, meine Gedanken aufzuschreiben. Vor allem war ich mit der Fertigstellung dieses Buches ein Stückweit stolz darauf, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt so viele Seiten auf einmal zu einem Thema geschrieben habe. Aus dieser Motivation heraus ist dann das zweite Buch, die »Streitschrift«, entstanden.

Hechelhammer: Ihr Buch war zuerst als eine Art von Memoiren angedacht, die aber, nach einem Verbot durch das Bundeskanzleramt, nicht erscheinen durften. Das Stichwort ist hierbei eine Verschwiegenheitsverpflichtung. Worin besteht der Unterschied zwischen der ersten und der jetzt erschienenen Buchfassung?

Schindler: Das ist einfach zu erklären. Im ersten Buch geht es ausschließlich um den Bundesnachrichtendienst, speziell um meine Amtszeit als Präsident. Es ging darum, wie ich persönlich den BND erlebt habe, welche Eindrücke ich in den verschiedenen Abteilungen gewonnen habe, aber auch über die internationale Zusammenarbeit mit unseren Partnern. Das Buch handelt über den Alltag des Bundesnachrichtendienstes. Ich habe daher Verständnis dafür, dass das Bundeskanzleramt genau geprüft hat und in Teilen zu einem anderen Ergebnis wie ich gekommen ist. Ich habe die Entscheidung des BKAmt selbstverständlich akzeptiert, weil ich mein gesamtes dienstliches Leben immer propagiert habe, dass man gegen seinen Dienstherrn nicht klagt. Das habe ich für mich selbst auch als Maxime genommen. Heute bin ich nicht unglücklich über diese Entwicklung, denn es war der Anlass gewesen, sich einem zweiten Buch zu widmen. In dieser »Streitschrift« konnte ich auch nur wenige Teile des ersten Buches übernehmen, da sich dieses einem ganz anderen Thema, nämlich der Sicherheitsfrage allgemein, widmet. Dadurch ist der Bundesnachrichtendienst thematisch in die zweite Reihe gerückt.

Dort wo ich über den BND geschrieben habe, habe ich mich natürlich nach den Vorgaben des Bundeskanzleramtes gerichtet. Ich habe daher über die Themen geschrieben, über die ich im Rahmen meiner Transparenzoffensive während meiner Amtszeit bereits öffentlich Stellung bezogen habe. Für viele Insider mag dies vielleicht langweilig, weil nicht neu sein, aber für den Nicht-Fachmann ist diese Sammlung bestimmt von Interesse.

Sind Memoiren, die persönlichen Erinnerungen über den BND, also potenziell gefährlicher als ein allgemeines Sachbuch zum Thema Sicherheit?

Memoiren sind subjektiver, weil sie persönliche Ansichten schildern und insofern für Dritte möglicherweise überraschende Wertungen beinhalten. Daher kann ich gut verstehen, dass solche subjektiven Eindrücke, etwa von einer Dienstreise ins Ausland oder von einem Gespräch mit einem ausländischen Partner, nichts ins Bild passen und deshalb anderes zu bewerten sind, als etwa die Frage nach der Rolle des Datenschutzes und wie man diesen in der deutschen Sicherheitsarchitektur einordnen kann. Daher glaube ich, es ist einfacher über die deutsche Sicherheitsarchitektur zu schreiben, als subjektive Erinnerungen über den deutschen Auslandsnachrichtendienst zu erzählen.

Der Titel »Wer hat Angst vorm BND?« ist wohl eine Anspielung auf die Kinderschreckfigur »Schwarzer Mann«. Bei dem Kinderspiel wird auf die Frage, wer Angst vor ihm habe, mit »niemand« geantwortet und schnell weggelaufen. Sollte Ihrer Meinung niemand Angst vor dem deutschen Auslandsgeheimdienst haben, ihn einfach ignorieren oder was ist die Intention des Buchtitels?

Die Formulierung steht als Synonym für die gesamte deutsche Sicherheitsarchitektur. Schon in meinem Vorwort habe ich darauf hingewiesen, dass niemand Angst vor dem BND haben muss. Der BND und alle anderen deutschen Sicherheitsbehörden sind eben nicht Organisationen, bei denen man Sorge haben muss, dass diese sich nicht an die Gesetze halten, rechtsextrem unterwandert oder gar so etwas wie ein »Staat im Staate« geworden sind. Solche Vorwürfe sind alle ungerechtfertigt. Wir haben in Deutschland Sicherheitsbehörden, die mit beiden Beinen fest auf der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Wir haben einen Auslandsnachrichtendienst, der als moderner Dienstleister für die Bundesregierung fungiert und nicht etwa als ein »ewig gestriger« Dienst vor sich hin wurschtelt.

»Warum wir mehr Mut beim Kampf gegen die Bedrohungen unseres Landes brauchen. Eine Streitschrift« lautet der Untertitel. Worüber möchten Sie mit diesem Buch über mehr Mut streiten und vor allem, mit wem?

Ich finde, wenn man sich die geopolitische Lage und deren Entwicklung ansieht, dann kommt man zur Erkenntnis, dass sich die Welt negativ verändert. Wir haben immer mehr Konflikte und in den letzten Jahren wurde kein einziger nachhaltig gelöst. Konflikte werden immer komplexer, allein schon aufgrund der größeren Anzahl beteiligter Akteure. Beispiele hierfür sind etwa Syrien und Libyen. Die Grenzen zwischen einem Bürgerkrieg auf der einen und Staaten auf der anderen Seite werden immer verschwommener. Gleichzeitig tauchen neben staatlichen Akteuren immer mehr nicht-staatliche Akteure auf, wie Terror-Organisationen oder Milizen. Zudem muss man feststellen, dass die Organisationen, die früher zur Befriedung von Konflikten beigetragen haben, wie der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, die internationalen Gerichtshöfe, auch die NATO und die Europäische Union, alle ihren Einfluss zur Schlichtung verlieren. Diese Entwicklung ist beunruhigend. Vor diesem Hintergrund muss man sich die Frage stellen, wie wir für die Zukunft gerüstet sind. Ich bin der festen Meinung, dass wir besser werden können. Es gibt nichts, was man nicht besser machen kann. Es ist daher notwendig, dass wir unsere Sicherheitsarchitektur einer Gesamtrevision unterziehen und die einzelnen Veränderungen herbeiführen, die notwendig sind. Es wird dabei Widerstände und Probleme geben, mit Dritten, ebenso wie mit den Behörden selbst. Ich sehe in Deutschland heute aber eher ein zaghaftes und nur punktuelles Vorgehen. Deshalb brauchen wir mehr Mut, um diese Veränderungen im Rahmen einer Gesamtrevision herbeizuführen.

Eine Streitschrift habe ich es genannt, weil ich mit meinem Ansatz, die Lage zu beschreiben und selbst Vorschläge zu unterbreiten, wie man möglicherweise die Behördenlandschaft, deren Zusammenarbeit und deren Kontrolle verbessern kann, zur Diskussion anregen möchte. Ich behaupte nicht, dass ich die absolute Wahrheit gepachtet habe. Andere haben ganz sicher in vielen Punkten ebenfalls mit Ihrer Meinung Recht. Die Wahrheit findet man eben nur gemeinsam. Um zu dokumentieren, dass es sich lediglich um Vorschläge und Diskussionsbeiträge handelt, habe ich es Streitschrift genannt. Ich möchte einen Diskurs beginnen und nicht mit dem Buch beenden.

Ihr Buch beleuchtet deshalb auch in zwölf Kapiteln verschiedene Facetten deutscher Sicherheitspolitik kontrovers. Es geht über Mut in der geheimdienstlichen Arbeit, über die Sicherheitsarchitektur in Deutschland und deren Kontrolle, vor allem immer darum, dass ihrer Meinung nach eine Schieflage beim Thema Sicherheit in Politik und Gesellschaft herrscht. Was ist Ihrer Meinung nach, das größte Problem?

Das dringlichste Problem ist der Ansatz, wie man Sicherheit insgesamt verbessert. Ich plädiere deshalb für eine Gesamtrevision. Es ist gut, wenn man an der einen oder anderen Baustelle in der deutschen Sicherheitsarchitektur versucht diese zu optimieren, wie beispielsweise die Novellierung des BND-Gesetzes. Oder bei der Polizei die Schaffung eines neuen modernen Datenverbundes »Polizei 2020«. Ich glaube, es ist aber wichtig, nicht nur einzelne Behörden für sich zu modernisieren, sondern das Gesamtsystem einer Revision zu unterwerfen. Das war in den letzten Jahrzehnten nicht der Fall gewesen. Das ist mein Hauptanliegen gegenüber der Politik und den Sicherheitsbehörden selbst.

Im letzten Kapitel »Nach der Corona-Krise lernen Sicherheit neu zu denken« gehen Sie auf die aktuelle globale Pandemie ein. Warum hat Covid-19 Auswirkungen auf unsere Sichtweise auf die Sicherheitsarchitektur?

Die Tendenz bei der Sicherheit ist doch, dass diese ein »Igitt«-Thema geworden ist. Die Konnotation, wenn man Sicherheit in ein Gespräch einbringt, Stellung dazu bezieht, ist negativ. Sicherheit wird nicht als etwas Positives empfunden. Der Begriff »Sicherheitspolitiker« war frühere ein ehrbarer Begriff, hat dagegen heute schon einen eher negativen Charakter. Ein »Ewig-Gestriger«, der immer noch Sicherheit propagiert. Das Thema ist in eine Ecke gerutscht, in die es nicht hingehört. Sucht man nach Beispielen, wie Sicherheit empfunden wird, dann spielte diese in den letzten Jahren immer weniger eine Rolle. Wenn also beispielsweise ein Abgeordneter in seinen Wahlkreis zurückfuhr und sich dort Fragen seiner Wähler stellte, dann spielten Fragen nach Zuzahlungen bei Rezepten eine größere Rolle als die, wie man unsere Sicherheit verbessern kann.

Allerdings hat die neue Bedrohungslage durch Covid-19 aktuell zu einer Änderung geführt. Und zwar nicht nur als individuelles Problem, sondern insbesondere für das Gemeinwesen. Wir diskutieren jetzt darüber, dass wir alle Mund-Nasen-Masken tragen sollen, nicht um uns selbst, sondern um andere zu schützen. Es geht bei der Pandemie ja gerade darum, wie man das Gemeinwesen, Ältere und Kinder schützt. Das Thema Sicherheit hat plötzlich wieder ein anderes Ranking. Wir ringen bei den vielen Maßnahmen gerade um den Weg, um dem Thema Sicherheit den richtigen Stellwert in unserer Gesellschaft zu geben. Daher sehe ich in der Pandemie und in den Maßnahmen diese zu bekämpfen, auch einen Ansatz, Sicherheit neu zu denken.

Im Buch werden vor allem aktuelle Themen und Probleme diskutiert. Auf historische Probleme, Krisen und Pannen, wird weniger eingegangen. Kann man Ihrer Meinung nach aus der Geschichte gar nichts lernen?

Nein, aus der Geschichte kann man viel lernen. Ich mache in meinem Buch aber allgemein Sicherheit zum Thema, nicht den BND. Daher hätte es nicht gepasst, wenn ich noch ein Kapitel über die größten Pannen des Bundesnachrichtendienstes geschrieben hätte. Es wäre einfach deplatziert gewesen, habe es mir und den Lesern daher erspart.

Ihre Veröffentlichung war herausfordernd; auch für Sie. Bleibt es bei einem Buch oder planen Sie weitere Bücher? Haben Sie sogar Lust bekommen, um vielleicht einen Spionageroman zu schreiben?

Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich meine Erinnerungen nochmals aufgreife. Ich kann mir aber ebenso vorstellen, dass ich zum Thema Kultur der Nachrichtendienste oder einen Roman schreiben könnte. Ich habe sogar bereits einen ersten Romanentwurf fertig, der bei mir in der Schublade liegt. Der Titel heißt »Der Anschlag« und handelt von einem islamistischen Terrorakt in Deutschland mit weltweiten Auswirkungen. Ich werde mindestens für mich am Roman weiterarbeiten, egal ob er am Ende veröffentlicht wird oder nicht. Ich wage daher die Prognose, dass es irgendwann ein drittes Buch geben wird. Das Schreiben macht mir einfach zu viel Spaß.

Das Interview mit Gerhard Schindler wurde vis-a-vis am 7. Oktober 2020 im Sony Center am Potsdamer Platz in Berlin geführt.

Bodo V. Hechelhammers Buch „Spion ohne Grenzen. Heinz Felfe – Agent in sieben Geheimdiensten“ von Alf Mayer hier besprochen. Seine Texte bei uns hier. Zuletzt ein großes Interview mit Oliver Kalkofe: SchleFaZ bedeutet Liebe und eines mit Oliver Hilmes zu dessen Buch „Das Verschwinden des Dr. Mühe„.

Fußnote d. Red. am Rande: Kleiner Textauszug

„Ein Blick in die Vergangenheit zeigt auch, dass das Anliegen einer Öffentlichkeits-arbeit so neu gar nicht war. In den Sechzigerjahren schrieb der Nürnberger Karl-Heinz Günther insgesamt 314 Taschenbücher, in denen ein deutscher Geheimagent ähnlich wie James Bond reihenweise Schurken zur Strecke brachte, dabei Porsche fuhr und am liebsten Frauen hinterherjagte. Sein Name war Bob Urban, und er war vom BND. Günther nannte seine Reihe Mister Dynamit und hatte seinerzeit damit Erfolg. 1966 hatte der Münchner Filmproduzent Theo Maria Werner die Idee, einen dieser Romane zu verfilmen. Er hatte die Rechte an Mister Dynamit – Morgen küsst euch der Tod erworben und konnte für die Hauptrolle sogar Lex Barker verpflichten, der durch seine Rolle als Old Shatterhand in den Winnetou-Filmen in Deutschland sehr bekannt war. Für die Verfilmung erhoffte sich Werner Unterstützung durch den BND und schickte neben seiner entsprechenden Bitte auch das Drehbuch an den Dienst. Dort bewertete man den Vorgang in einer Unterrichtung an den damaligen Präsidenten Reinhard Gehlen nahezu euphorisch.

In der Vorlage heißt es unter anderem, »der BND kommt ganz groß raus« und »der Film wird ein Reißer«. Gehlen ließ sich überzeugen und verfügte: »Im Prinzip keine Bedenken«, allerdings: »Keine Aufnahmen in der Zentrale.«

Der Film lief 1967 als Agententhriller in bundesdeutschen Kinos und wurde ein Reinfall. Das Publikum wollte lieber den echten James Bond sehen. In der englischen Version kam noch hinzu, dass Bob Urban als Mann der »Abwehr« agierte, da der Name »Bundesnachrichtendienst« für das internationale Publikum wohl zu sperrig war.

Bekannt geworden ist dieses frühe Engagement des Dienstes in Sachen Öffentlichkeitsarbeit durch die BND-interne Arbeitsgruppe »Geschichte des BND«, die hierzu im Februar 2014 eine 66-seitige Broschüre herausgegeben hatte.“ (Im Buch S. 214 f.) – Autor dieser Broschüre damals: BND-Chefhistoriker Bodo V. Hechelhammer. Über diese Publikation kam es zu einem Kontakt zwischen ihm und CrimeMag/ CulturMag.