Immer noch eine tief aufwühlende Lektüre

Constanze Matthes über einen Klassiker von 1956

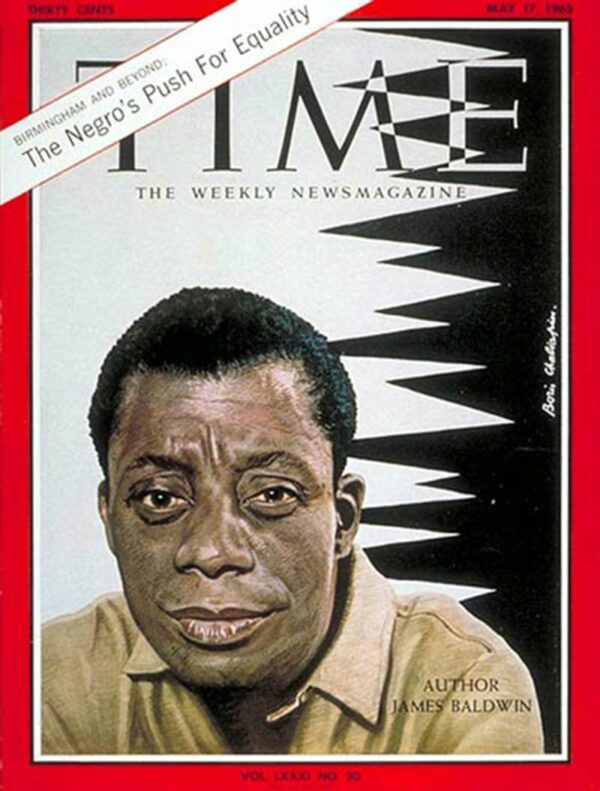

Kein bereits verstorbener amerikanischer Schriftsteller scheint derzeit wieder so öffentlich präsent zu sein wie James Baldwin. Die auf ihn gerichtete Aufmerksamkeit setzte indes bereits vor der aktuellen Debatte rund um Rassismus und dessen Folgen ein. Gefeiert wurde hierzulande seine Wiederentdeckung 2018, als sein stark autobiografisch geprägtes Debüt „Go Tell it on the Mountain“ aus dem Jahr 1953 in einer Neuübersetzung unter dem Titel „Von dieser Welt“ erschien. Baldwin widmete sich in seinen Büchern nicht nur dem Rassenhass und der Unterdrückung der schwarzen Bevölkerung, mit „Giovannis Zimmer“, 1956 veröffentlicht, schrieb er eines der wohl frühesten expliziten Werke über Homosexualität. Es ist nunmehr ebenfalls in einer Neuübersetzung aus der Feder der preisgekrönten Übersetzerin Miriam Mandelkow wiederzuentdecken.

Dabei hätte die Literaturwelt diesen Klassiker fast nicht kennengelernt. Baldwins Verlag lehnte das Manuskript ab, seine Agentur riet ihm sogar, das Werk zu verbrennen. Der Roman erschien zuerst in England, 1956 dann schließlich in der alten Heimat des Autors, der zu diesem Zeitpunkt bereits in Paris lebte, seiner Wahlheimat und einem der Schauplätze des Buches. Die französische Hauptstadt ist darin nicht die viel beschworene Stadt der Liebe. Für David, den Helden und Ich-Erzähler des Romans, soll sie vielmehr ein Ort der Selbstfindung sein, nachdem er vor seinem Zuhause und den Gespenstern seiner Vergangenheit nach Europa geflohen ist. In einer Bar lernt er Giovanni kennen, der dort jobbt. Beide spüren bereits am ersten Abend eine gegenseitige Anziehung und Faszination. Da David pleite ist – sein Vater schickt kein Geld über den großen Teich und den reichen Gönner Jacques will er nicht wieder anpumpen – und ohne ein Dach über dem Kopf, zieht er in das ärmliche und vermüllte Zimmer des jungen Italieners ein. Eine Beziehung beginnt, obwohl der Amerikaner mit Hella bereits eine Verlobte hat. Diese allerdings reist in Spanien umher und ist damit in weiter Ferne.

Mit der Zeit gesellen sich zu den Gefühlen und dem Begehren indes Bedenken. David fühlt Scham, eine Unruhe macht sich in ihm breit. Nicht weil er fremdgeht, sondern weil er mit einem Mann schläft und Wochen, ja schließlich Monate zusammenlebt, das Jahre nach seinem ersten schwulen Erlebnis als Jugendlicher, das ihn noch immer beschäftigt und aufwühlt. Als Hella aus Spanien zurückkehrt, verlässt er Giovanni und verleugnet ihn und seine intime Beziehung zu ihm. Dies zum Entsetzen des Italieners, der daraufhin abstürzt und Job und Würde verliert, bis schließlich sein Leben tragisch endet. Das ist eine Entwicklung, die sehr bestürzt und ergreifend geschildert ist. Denn die Sympathien des Lesers liegen eindeutig bei Giovanni, dessen Schicksal berührt, während man den späteren Niedergang Davids eher verhalten beobachtet. Doch wie viele gleichgeschlechtliche Beziehungen konnten zur damaligen Zeit in den 1950er-Jahren unter dem Druck gesellschaftlicher Normen und Meinungen in der Öffentlichkeit ausgelebt werden? In Frankreich dürfen Schwule und Lesben erst seit 2013 eine Ehe eingehen, noch immer sind sie auch dort Ziel von Diskriminierung und tätlicher Angriffe – wie in vielen anderen Ländern auch.

Wie in „Von dieser Welt“ verarbeitet Baldwin auch in seinem zweiten Roman Autobiografisches. Aus seiner Homosexualität machte der gebürtige New Yorker nie einen Hehl. Er wird bis heute als eine Ikone für Gleichberechtigung und das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben angesehen, ungeachtet von Hautfarbe, Herkunft, sexueller Orientierung und Geschlecht. Die Kraft dieses Romans liegt in seiner psychologischen Ausgestaltung und in seinem intensiven wie unverhohlenen Blick in die vielschichtigen Seelenzustände sowie in der Beschreibung von kleinen Blicken und Gesten, die mehr sagen als Worte.

Obwohl das Geschehen nur aus der Sicht Davids rückblickend geschildert wird, sind es die grandiosen Dialoge, die auch Einblicke in das Wesen und die Lebensgeschichte Giovannis geben. In einem der letzten ausführlichen Gespräche der beiden Männer hält der später Verlassene seinem amerikanischen Geliebten den Spiegel klar und deutlich vor. Seine Feigheit, seine Selbstverleugnung, seine Lieblosigkeit. Giovanni ist es, der trotz seiner früheren hetereosexuellen Erfahrungen und der gesellschaftlichen Erwartungen, gegen die David nicht einmal aufbegehren mag, bereit ist für eine Beziehung – und so schließlich zu einer tragischen Figur wird.

Baldwins Zweitling mit seiner präzisen und kraftvollen Sprache ist aber nicht nur ein Buch über eine heimliche homosexuelle Beziehung. Im Verhältnis zwischen David und Hella, in ihren nicht minder eindrücklichen Dialogen, wird sehr viel über das Verhältnis von Mann und Frau gesagt. „Giovannis Zimmer“, ein Roman über Lügen, Schuld und Scham und seelische Abgründe, bereitet eine eindringliche Lektüre, gehört zweifellos nicht nur in eine gut sortierte, sondern in jede private Büchersammlung und sollte vor allem auch in Schulen gelesen und besprochen werden.

Constanze Matthes

- James Baldwin: Giovannis Zimmer (Giovanni’s Room, 1956). Aus dem Amerikanischen von Miriam Mandelkow. Mit einem Nachwort von Sasha Marianna Salzmann. dtv Verlag, München 2020. 208 Seiten, 20 Euro.

Die freie Journalistin Constanze Matthes lebt und arbeitet in Naumburg/Saale. Auf ihrem Blog „Zeichen & Zeiten“ schreibt sie über Bücher, die sie ans Herz legt. Ihre Texte bei uns hier. Bei Twitter.

James Baldwin war zehn Jahre alt, als er zum ersten Mal Opfer weißer Polizeigewalt wurde. Dreißig Jahre später, 1963, wurde ›Nach der Flut das Feuer ‒ The Fire Next Time‹ zum Bestseller. Baldwin rief dazu auf, dem rassistischen Alptraum, der die Weißen ebenso plage wie die Schwarzen, gemeinsam ein Ende zu machen. Ein Ruf, der heute wieder sein ganzes provokatives Potenzial entlädt: »Die Welt ist nicht länger weiß, und sie wird nie mehr weiß sein.« Im Verlag Benedikt Taschen erschienen ist dazu ein gewichtiger Bildband von Steve Shapiro. CulturMag-Besprechung von Alf Mayer hier.