Mit Erich in der Zeitmaschine

Das Schöne an saisonal bedingten Depressionen ist, dass man sie eigentlich immer haben kann, denn es ist ja immer irgendeine Saison. Trotzdem ist es nicht gerade die leichteste Übung, die schwarze Wolke, die mich im Moment durch meine Tage begleitet, mit der Saison „wunderprächtigster Altweibersommer“ zu begründen.

Mein Stimmungstief im Spätsommerhoch ist wahrscheinlich eher darauf zurückzuführen, dass ich meine Zelte in Berlin bald abbrechen muss, um mich bis Ende Januar auf eine Theatertournee zu begeben. Ein Luxusproblem, nicht nur in diesen besonderen Zeiten. Schon vor Corona war es in meiner Branche eher Statussymbol als Normalität, Arbeit zu haben, die nichts mit Milchaufschäumen oder Bierzapfen zu tun hatte. Jetzt natürlich erst recht! Ich hätte also allen Grund, das mir so wohlgesonnene Schicksal auf Knien zu lobpreisen. Stattdessen jammere ich rum, weil ich ein paar Wochen in Vier-Sterne-Hotels leben muss.

Der gute Friedrich Merz hat schon recht: „Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht alle daran gewöhnen, dass wir ohne Arbeit leben können“, sagt er, der es im Gegensatz zu mir und den meisten von uns ganz sicher könnte. “Wir müssen zurück an die Arbeit.“ – Ja, Friedl, gut, dass du es sagst, hätte ich sonst glatt vergessen …

Ich wundere mich selbst, dass mir Veränderungen immer und immer wieder so zu schaffen machen. Genau wie das Kofferpacken – egal ob für ein Wochenende oder für mehrere Monate. Die viele Übung, die ich darin habe, scheint da keine Meisterin aus mir zu machen. Das Ruckeln beim Gangwechsel ist und bleibt jedes Mal höchst unangenehm. Dabei kommt es gar nicht so sehr darauf an, ob es sich um eine gute oder um eine nicht so gute Veränderung handelt. Und aufs Alter kann ich es auch nicht schieben. Schon als Kind löste jeder Urlaub, jeder Schulwechsel, jeder Friseurbesuch eine Krise bei mir aus. Bauchschmerzen, totale Antriebslosigkeit, Angst.

Das einzige, was ich noch weniger mag als Veränderungen, sind keine Veränderungen: Wenn sich zu lange nicht mein ganzes Leben auf den Kopf stellt, werde ich nervös, unzufrieden, fühle mich unterfordert und versuche alles, um Veränderung herbeizuführen. „Zu lange“ bedeutet in meinem Fall ein bis zwei Monate. Das zu wissen hilft mir aber in den Momenten, in denen ich die ersehnte Veränderung verfluche, nur wenig.

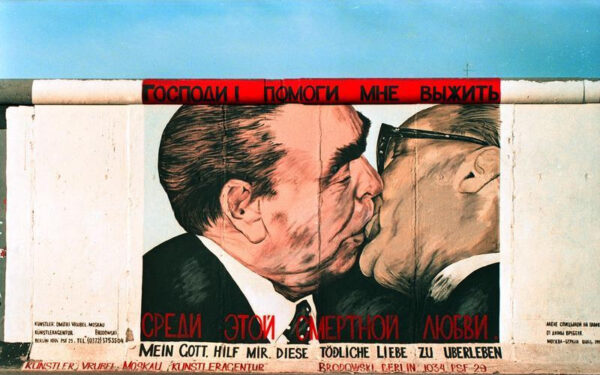

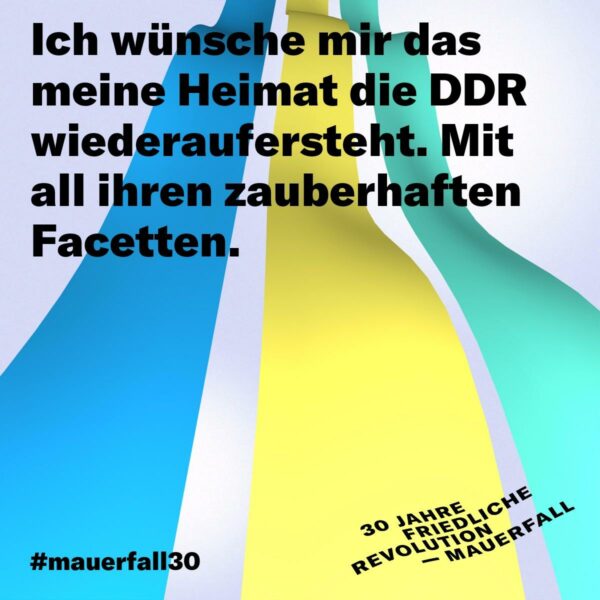

Auch wenn das alles ziemlich pathologisch klingt, ich bin damit nicht allein. Im Gegenteil: Wenn man sich im Umfeld der „Corona-Rebellen“ (gibt es eigentlich auch die „Heuschnupfen-Rebellen“? Da wäre ich sofort dabei!) umsieht, befinde ich mich mit meinem schizophrenen Verhältnis zu Veränderungen zwar nicht in bester, aber zumindest in ziemlich lauter Gesellschaft. Da werden sich tote Kaiser nicht nur zurückgewünscht, sondern gar zurückgefordert, der Umsturz der bestehenden Gesellschaftsordnung proklamiert, Masken verteufelt, weil man die bisher ja auch nicht brauchte, eine neue Regierung soll her und alles wieder so werden wie früher.

Absurderweise scheinen gerade diejenigen, die am unzufriedensten mit dem Status quo sind, auch die größte Angst vor Veränderung zu haben. Das Schreckgespenst einer „DDR 2.0“ wird unter jedem zweiten Post heraufbeschworen, in dem es um ein bedingungsloses Grundeinkommen oder menschenwürdige Löhne für Krankenschwestern geht. Und seltsamerweise sind es weder die wirklich Reichen noch die wirklich Armen, die sich so sehr vor der Invasion der roten Socken fürchten, dass sie tapfer mit den Springerstiefeln marschieren. Es scheinen eher diejenigen zu sein, die gerade ein kleines bisschen mehr verdienen als eine Krankenschwester.

2.0 ist übrigens gnadenlos veraltet, liebe „Ich-hasse-mein-langweiliges-Leben“-Rebellen. Bei Wikipedia steht nachzulesen:

„Web 2.0 ist ein Schlagwort, das für eine Reihe interaktiver und kollaborativer Elemente des Internets, speziell des World Wide Webs, verwendet wird. Dabei konsumiert der Nutzer nicht nur den Inhalt, er stellt als Prosument selbst Inhalt zur Verfügung. (…) Die Verwendung des Begriffs nahm jedoch zugunsten des Begriffs Social Media ab.“

Wenn Ihr also vermitteln wollt, dass Ihr noch nicht zum alten Eisen gehört, müsstet Ihr eigentlich von einer „DDR Social Media“ sprechen. Ich finde ja, das klingt etwas seltsam, aber was tut man nicht alles, um jung und dynamisch zu wirken.

Interessant hingegen finde ich den Begriff „Prosument“. Jemand, der „Inhalt selbst zur Verfügung stellt“. Das wäre doch mal was! Vor meinem geistigen Auge entsteht eine paradiesische „DDR Social Media“, in der die Nutzer*innen, sprich Bürger*innen Inhalt (INHALT, nicht nachgeplapperte gequirlte Scheiße aus Youtube-Videos) selbst zur Verfügung stellen. Wenn wir uns auf dem Weg zu sowas Ähnlichem befinden sollten, wird es noch ein weiter sein. Aber vielleicht, so meine leise Hoffnung, führt er ja vom Konsumenten der Vergangenheit über den Kontrasumenten der Gegenwart zum Prosumenten meiner utopischen „DDR Social Media“.

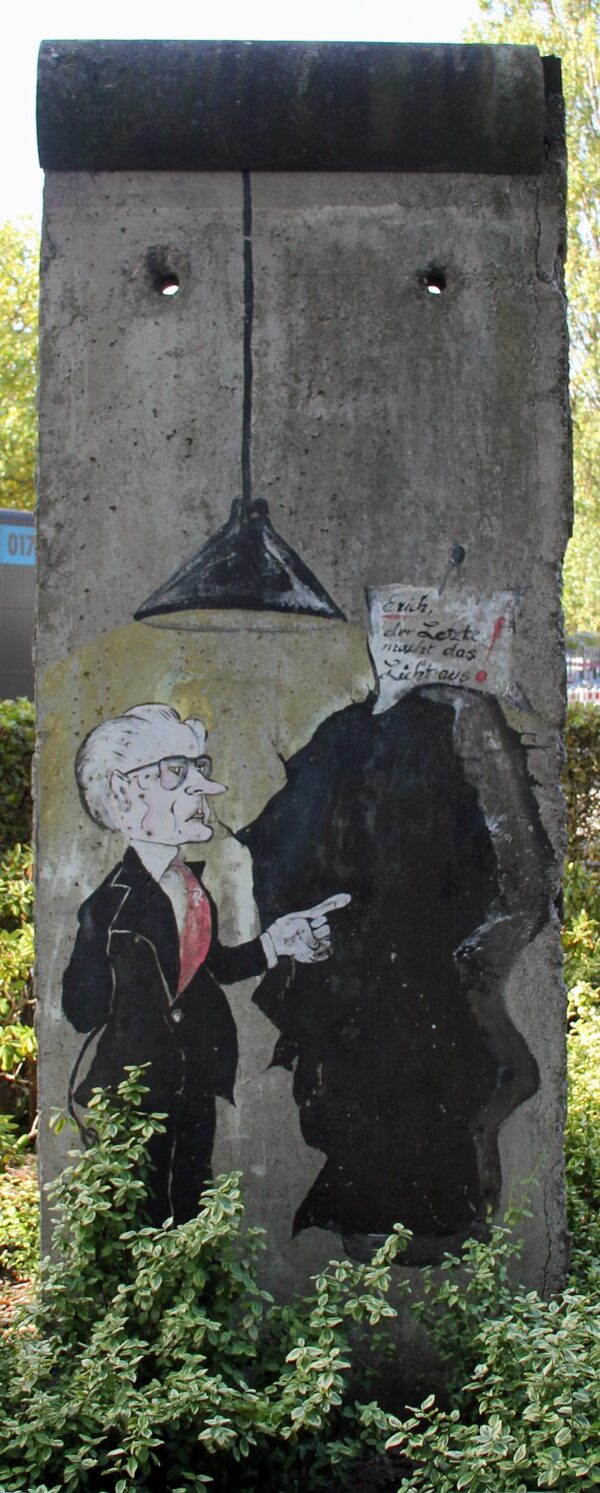

Apropos DDR: Ich als neutrale Schweizerin darf ja wohl noch sagen, dass ich die Worte des Genossen Honecker: „Vorwärts immer, rückwärts nimmer!“ gerade sehr zeitgemäß finde. Woher kommt eigentlich die Vorstellung, es könne nur wiederkommen, was schon einmal da war? Wäre es nicht vorstellbar, aus dem was war zu lernen und darauf aufzubauen? Es wird sich etwas ändern, es ändert sich ständig etwas. Und es wäre das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass ein System ewig währt. Es muss ja kein totaler Umsturz sein, nicht die grosse Revolution. Denn denkt daran, Leute: Sowas führt schnell mal zu Engpässen in der Toilettenpap… – uups, das Wort wollte ich ja in meinen Texten nicht mehr verwenden – in der Nudel-Versorgung.

In irgendeinem der zahllosen Selbsthilfebücher, deren Studium mindestens genauso viel Zeit in Anspruch genommen hat, wie die verkorkste Kindheit, die ich damit zu überwinden versuchte, stand der für mich bis heute wichtige Satz: „Nichts kostet so viel Kraft, wie dafür zu sorgen, dass alles so bleibt, wie es ist.“

Veränderung steht eben paradoxerweise gleichzeitig für das Leben – nur was tot ist, bewegt sich nicht mehr – und für die Vergänglichkeit. Vor allem die Vergänglichkeit und die Bedeutungslosigkeit unserer kleinen, putzigen Egos. Und diese wehren sich eben genau in den Momenten heftigst, in denen sie lernen sollen, dass es weitaus Wichtigeres gibt als sie. Dazu passen auch die fast rührend kindlichen Schilder, die vor erwachsenen Männerbäuchen durch die Straßen getragen werden: „Heute schreiben wir Geschichte!“ Nein, eben nicht! Wir schreiben gerade alle keine Geschichte, wir gucken alle ziemlich dumm aus der Wäsche, wissen nicht so recht, wie uns geschieht und wohin die Reise geht. Und solange wir keine Inhalte, sondern nur diffuse Unlustgefühle zur Verfügung stellen können, sollten wir diese vielleicht einfach mal für uns behalten und lernen, sie auszuhalten.

© Wiki-Commons

Freiheit und Grundrechte werden nicht dadurch verteidigt, dass man veränderte Bedingungen einfach ignoriert. Im Gegenteil: Sie können nur bewahrt werden, indem man diese Veränderungen erstmal annimmt (oder wie meine Selbsthilfebücher sagen würden: „Den Ist-Zustand akzeptiert“). Die Grundrechte garantieren neben der freien Entfaltung der Persönlichkeit eben auch das Recht auf Leben und auf körperliche Unversehrtheit und zwar für alle, nicht nur für mich. Und wenn ich nicht alles in meiner Macht stehende tue, damit andere nicht in ihren Grundrechten beschnitten werden, verwirke ich auch meinen eigenen Anspruch darauf. Schon vor der Seuche war eine halbwegs friedliche Koexistenz in unserer Gesellschaft nur dadurch möglich, dass man die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit bisweilen unter die Unversehrtheit anderer gestellt hat: Meine Persönlichkeit hätte ohne das, was ich altmütterlich als „gute Kinderstube“ bezeichnen würde, anderen Persönlichkeiten schon des Öfteren heftigst eine in die Fresse gehauen. Will sagen: Wenn das Recht auf freie Entfaltung meiner Persönlichkeit dazu führt, dass das Recht (meiner Mitmenschen) auf Leben und auf körperliche Unversehrtheit nicht mehr gewährleistet ist, finde ich es, da man eine tote oder schwer kranke Persönlichkeit nicht mehr frei entfalten kann, erstmal logisch, dem einen Recht eine größere Gewichtung zu geben als dem anderen.

Natürlich kann ich auf meinem Recht beharren, aber das bringt schlussendlich niemandem etwas: Wenn es zur freien Entfaltung meiner Persönlichkeit gehört, eine Katze zu halten, mein Kind aber plötzlich eine schwere Katzenallergie entwickelt, kann ich natürlich auf meinem Recht, eine Katze zu halten, bestehen. Aber wahrscheinlich werde ich mich schweren Herzens dafür entscheiden, die Katze (in Einzelfällen vielleicht auch das Kind) wegzugeben. Das ist in dem Moment, in dem es zu einer Veränderung der Umstände kommt (das Kind hat eine Allergie, die es davor noch nicht hatte), die vernünftigste Entscheidung. Das heisst nicht, dass ich mich für alle Zeiten damit abfinden muss, eine katzenlose Persönlichkeit zu sein und auch nicht, dass es ein neues Gesetz gibt, das die gleichzeitige Haltung von Kindern und Katzen verbietet. Es wäre nur sinnlos, dem Kind vorzuwerfen, dass Katzen früher, ohne seine Allergie, kein Problem gewesen seien. Es ist jetzt so, wie es jetzt ist, und nur von diesem Punkt aus können wir weitergehen.

Denn, liebe Freunde von der „Mir-sitzt-da-ein-Furz-quer“-Front: Köche sollten eigentlich kochen und Sänger eigentlich singen können, aber Physik haben sie in den allermeisten Fällen nicht studiert. Also, egal, was sie Euch erzählen: Ihr sitzt nicht in einer Zeitmaschine, die Euch zum Kaiser oder zum Führer zurückbeamen kann. Und auch nicht in eine, wie auch immer geartete, DDR. Genauso wenig übrigens in eine Zukunft, in der Euch die gebratenen Hühner in den Mund fliegen und Ihr in Flüssen aus Milch und Honig badet. (Zugegeben, ein unglücklich gewähltes Bild für die Anhänger eines veganen Kochbuchautors, aber Ihr versteht, was ich meine …) Die Zukunft entsteht nämlich durch unser Verhalten in der Gegenwart. Und wenn Ihr Euch schon für so bedeutend haltet, dass irgendjemand ein Interesse daran haben könnte, Euch zu chippen oder zu überwachen, dann seid Ihr auch so bedeutend, Verantwortung für diese Zukunft mitzutragen.

Leider ändern all diese Ansprachen ans Volk nicht nur nichts am Volk, sondern auch nichts an der Tatsache, dass ich schon bald den großen Koffer aus dem Keller holen und mein eben gerade frisch bezogenes Nest verlassen muss. Oder eben verlassen darf. Denn schlussendlich weiß ich ja, dass es mir jedes Mal gut tut, mich der großen weiten Welt zwischen Espelkamp und Bietigheim zu stellen. Ich entscheide jetzt eben mal vier Monate nicht selbst, mit wem ich meine Tage verbringe, auf welcher Matratze ich schlafe und wie mein Kaffee zubereitet ist. Es wird keine Barista-Hafermilch geben, dafür lange Staus auf der Autobahn und ungeheizte Garderoben. Das alles werde ich überleben, und es wird mir dabei kein Zacken aus der Krone fallen. Im Gegenteil: Ich bin fast sicher, dass ich auch von dieser Tour wieder viele schöne Begegnungen, kuriose Geschichten, neuentdeckte Orte und viel frischen Wind in mein Nest zurückbringen und natürlich – aber das versteht sich ja von selbst – einmal mehr Theatergeschichte schreiben werde.

Und ganz egal, wie es kommt: Es ist ein verdammt schönes Gefühl, zu wissen, dass der große Ruck, den ich mir dafür geben muss, nicht in erster Linie meiner Bequemlichkeit, sondern vor allem der Tatsache geschuldet ist, dass ich mein Leben, so wie es jetzt ist, für eins der besten halte. Oder, um es mit den Worten des großen Winnie the Pooh zu sagen: „How lucky I am to have something that makes saying goodbye so hard.“

Iris Boss lebt und arbeitet in Berlin. Dort studierte sie Schauspiel und verließ die Universität der Künste mit einem Diplom mit Auszeichnung. 2001 und 2002 wurde sie mit einem Stipendium für Schauspielnachwuchs der Ernst Göhner Stiftung ausgezeichnet. Seitdem ist sie auf allen Feldern des Schauspielerberufs tätig. Neben der Arbeit auf der Bühne ( u.a. Volksbühne Berlin, Junges Theater Göttingen, Konzertdirektion Landgraf), steht sie für Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera, ist in Hörspielen ( u.a. RBB ) zu hören, tritt mit Lesungen auf und arbeitet als Moderatorin und Synchronsprecherin. In ihrem Blog „bossbloggt“ schreibt sie über ihre Beobachtungen und Gedanken auf langen Theatertourneen durch die deutschsprachige Provinz und in ihrem Berliner Alltag.

Iris Boss bei CulturMag.