Die Härte an sich

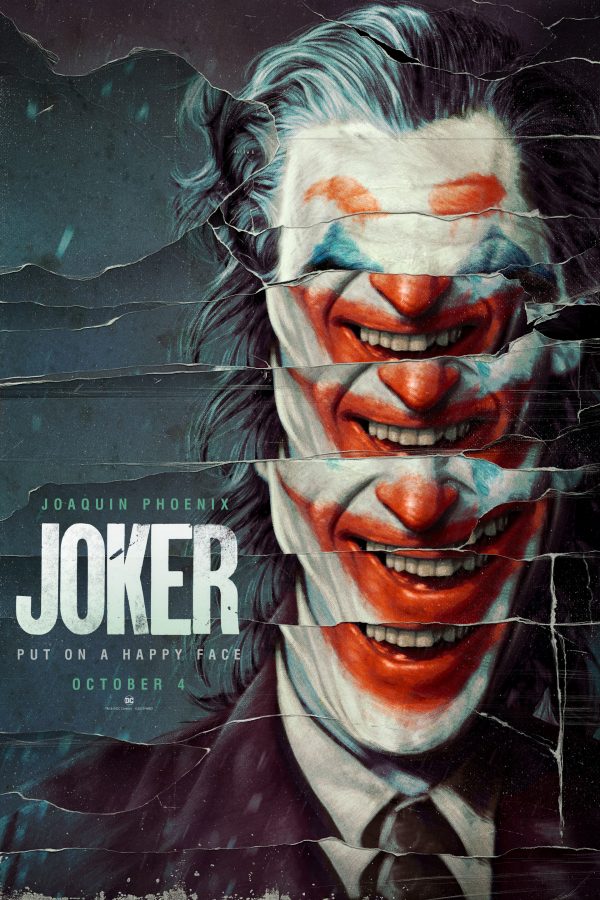

Joker ist eine US-amerikanische Comicverfilmung von Todd Phillips aus dem Jahr 2019, Markus Pohlmeyer hat sich für uns diesem Werk ausgesetzt. –

- Robert De Niro über „Joker“: „Der Film ist sehr interessant und ein Abbild der Gegenwart, so wie ‚Taxi Driver‘ meiner Ansicht nach ein Abbild seiner damaligen Zeit war.“[1]

… Ich war allein in dem riesigen Kinosaal, als ich „Joker“ (2019) sah – ein Film, von dem ich im Vorfeld schon viel Fürchterliches und Abschreckendes gelesen und gehört hatte, aber auch Spannendes. Im Vergleich zu Avengers– oder Terminator-Filmen wirkte die Quantität der Gewalt fast geradezu moderat; das soll keinesfalls verharmlosend klingen, denn es war die Qualität, die mich erschüttern ließ. Da entwickelte sich eine unaufhaltsame Form von Gewalt, die nachvollziehen ließ, wie sie sich aufbaut, wie sie geschaffen wird, wie sie eruptiv ausbricht. Eine Gewalt, die zuerst in einem Individuum entsteht und am Ende eine ganze Stadt ins Chaos stürzt.

Die schier endlose Treppe, die Arthur Fleck (Joaquin Phoenix, absolut unfasslich) immer wieder auf dem Weg nach Hause hochsteigen muss; dazu die endlosen Demütigungen; und sein Versagen als Komödiant. Jene Treppe wird Arthur Fleck später, als Joker verkleidet und geschminkt, hinuntertanzen. Was für eine irre Szene! Das Monster steigt hinab, tänzerisch, dionysisch berauscht, steigt hinab – in die Gesellschaft (anderer Monster). Doch während die anderen sich Clownsmasken aufsetzen, um ihre Identität zu verbergen – in einer anonymen, aufständischen Masse, verläuft beim Joker der Prozess spiegelverkehrt: die aufgetragene, geschminkte Maske (lat. persona) macht sichtbar, wer er tatsächlich sein will. Nichts soll verborgen bleiben. Aus Arthur, dem gescheiterten, unbeachteten, gedemütigten Komödianten, wird Joker, die unangefochtene, von der Masse (unheimlich zu schreiben) angebetete Hauptrolle in einer Tragödie. Wenn in einem Meer aus Flammen der nach einem Unfall quasi-auferstandene Joker seinen Triumph feiert, seine Performance vor seinem begeisterten Publikum geradezu zelebriert: ein postmoderner Nero im Angesichte des brennenden Roms? (Und: Achten Sie auf die Werbeplakate im Hintergrund.)

Gotham City: eine versinkende Stadt – zuerst im Müll (Streik); dann, so die Presse, seien riesige Ratten gesichtet worden. Im Gesundheitswesen gibt es Kürzungen: Arthurs Gesprächsbegleitung und Medikamente werden gestrichen. Der politische Hoffnungsträger Wayne bezeichnet die Rebellierenden, Demonstrierenden als Clowns – Menschen, die sich so verkleiden, nachdem Joker zufällig, aber provoziert und gedemütigt, drei Banker in der U-Bahn ermordet hatte. Dies erwies sich als Katalysator für einen Aufstand gegen das Kapital. Draußen Demonstrationen, drinnen, im Luxus-Kino, die feine Gesellschaft, wie sie über Chaplins „Modern Times“ lacht. Da vergeht einem das Lachen.

Während in Christopher Nolans The Dark Knight (2008) der gespenstisch gut gespielte Joker wie aus dem Nichts zu kommen scheint – ohne Geschichte, ohne Programm – und fast in einer dualistischen Symbiose mit Batman (die sich beide darum auch nicht töten können) unauflösbar verbunden, wird hier die Genese eines Bösen geschildert, in dem sich, in dessen Psyche sich hyperbolisch soziales, gesellschaftliches und familiäres Versagen fatal bündeln. Batman fehlt: Die vom Joker ausgehenden Unruhen führen zur Ermordung der Waynes; deren Sohn Bruce steht in einer dunklen Gasse vor den Leichen seiner Eltern – und dahinter huschen riesige Ratten umher. Szenen wie (Comic)Bilder.

Wir sehen eine Gesellschaft am Abgrund. Menschen, die in Slums hausen. Menschen, die unglaublich reich sind. Nach seinen ersten Morden veranstaltet der Joker eine Tanzeinlage in einer schrecklich heruntergekommenen Toilette. Der blanke Wahnsinn … Wenn er Wayne im Kino auflauert, dann in einem Luxus-WC. Doch hier kein Tanz; der Quasi-Vater schlägt den Quasi-Sohn nieder. Der anfänglich von seiner Mutter im Glauben gehaltene Arthur, er sei ein Sohn von Wayne, muss später bitter erfahren, dass er als adoptiertes Kind von ihrem Freund misshandelt wurde. Joker-Arthur erstickt nach dieser Erkenntnis seine in ein Krankenhaus eingelieferte Mutter, die er vorher aufmerksam und zärtlich umsorgt hat. (Oder: Ein Clown-Kollege hatte ihm eine Waffe untergejubelt, was letztlich zu seiner Entlassung führte; schließlich wird auch der hingemetzelt.) Und dann der Traum, in seiner Lieblingssendung aufzutreten. Dort wird Arthur, nun als Joker verkleidet – wobei diese Verkleidung nichts verbirgt, sondern das Innen nach Außen wendet –, wird den von ihm verehrten Moderator (Robert De Niro) vor laufender Kamera erschießen. Die Peripetie des ehemaligen Opfers, der Umschlag in einen Genuss von Rache und Vernichtung; das ist schier unerträglich. Arthur muss krankhaft lachen, immer lachen, auch da, wo es nichts zu lachen gibt. Dieses Lachen ist so tödlich, es ist die Perversion von Lachen, nichts Gemeinsames mehr mit den anderen, sondern nur noch für sich selbst. Diese Akzeptanz seiner selbst ist letztlich das Monströs, Furchteinflößende.

Der Film führt zunächst in die Irre: Arthurs Freundin – eine heile, gelingende Beziehung – war letztlich nur (s)ein Phantasiegebilde. Und auch die Illusion, der Joker könnte Batmans Bruder sein. Die morbide Gotham City-Welt vibriert unheimlich – auch zur dämonisch genialen Filmmusik. Und am Ende: Keine Anstalt kam diesen Komiker aufhalten, einzäunen. Keine Ordnung wird wieder hergestellt. Eine Gesellschaft, die vermüllt, verkommt, verroht, eingezwängt im Schraubstock der Finanzen, jubelt dem nächsten Heilbringer zu, mag der auch direkt aus der Hölle kommen und in die Hölle führen.

„Joker“: ein Film, zu nahe, allzu nah an unserer Realität.

Markus Pohlmeyer

Markus Pohlmeyer lehrt an der Europa-Universität Flensburg. Seine Texte bei CulturMag hier.

[1] Robert De Niro, zitiert nach CINEMA 12/19, 67