Ist das Ende nah?

Vorwärts immer, rückwärts nimmer – von Michael Friederici.

Leser waren in den letzten Wochen klar im Vorteil. Bücher boten Trost und Beschäftigungstherapie, Reisen trotz geschlossener Grenzen und vor allem ein natürliches „physical distancing“. Goldene Zeiten für das Buch. Aber trotz aller beschworenen “Systemrelevanz“: Der Lesekultur geht es derzeit wie der Christengemeinde: Sie schrumpft. Ein untrügliches Indiz: Die öffentliche Aufmerksamkeit, von der die Branche lebt, geht rasant zurück. Und das nicht erst seit, sondern verstärkt durch Corona. Ein Beispiel: Die „Schwarzen Nächte“, eine Lesereihe, die ich seit 15 Jahren in Hamburg programmiere, organisiere und moderiere. Dann kam Corona. Seitdem geht nichts mehr. Auch ein Premierenabend mit Zoë Beck und Paradise City fiel aus. Zusammen mit der Autorin habe ich versucht, aus der analogen Not eine digitale Tugend zu machen. – Ein Blick zurück, ohne zu wissen, wo vorn ist.

Gewußt haben wir es schon immer, die Coronakrise lieferte den Beweis: „Das Volk“ denkt mit dem Schließmuskel! Auf dem vorläufigen Höhepunkt der Pandemie stieg bei Amazon die Nachfrage nach Lebensmitteln wie Toilettenpapier so gewaltig, dass die geistige Nahrung Buch von der wichtigsten Warenkategorie in die zweitwichtigste abgestuft wurde… – Zudem mussten die Buchhandlungen schließen. Damit waren die substanziellsten Vertriebskanäle für frischen Lesestoff entweder komplett verschwunden oder zumindest eingeschränkt. Und das nicht nur temporär: Vor allem kleine, engagierte Buchläden und Verlage ohne finanzielle Knautschzone, große Brüder oder institutionelle Verankerungen stehen mit dem Rücken an der Wand. Ob die staatlichen Hilfen Überlebensmittel sind oder Abwrackprämie, das ist noch nicht raus. Schon im vergangenen Jahr, also vor Covid19, sank die Zahl der Buchkäufer wieder um gut eine Million: Kauften im Jahr 2010 noch 36 Millionen Menschen Bücher, waren es 2019 noch 28,8 Millionen. Und der herbeigeredete Wechsel zum elektronischen Buch findet nicht statt, der Anteil am Markt stagniert bei 5%. – Gleichzeitig geht das kulturelle Artensterben weiter: Bücher brauchen Aufmerksamkeit, aber zwei ihrer wichtigsten Kommunikatoren, Literatursendungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Besprechungen in den Printorganen, gehören im Zuge des „ökonomistischen Optimierungswahns“ mittlerweile auch zu den bedrohten Spezies. Verlage dünnten ihr Programm aus: Titel, die noch in diesem Jahr erscheinen sollten, kommen erst 2021 heraus. Und den Autoren droht ein weiteres wichtiges Infrastruktur-Element wegzubrechen: Lesungen. Die boten ihnen sowohl ein öffentlichkeitswirksames, verkaufsförderndes Forum, wie zugleich eine Einkommensquelle. Die ist auch trockengelegt – wahrscheinlich nicht nur kurzfristig.

Unromantische Ökonomie der Stuhlreihen

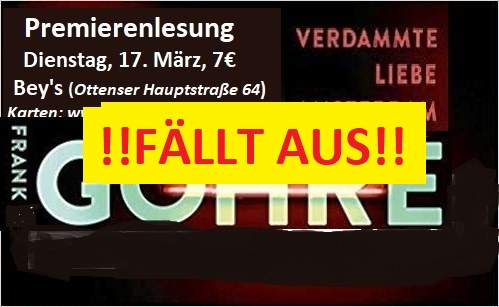

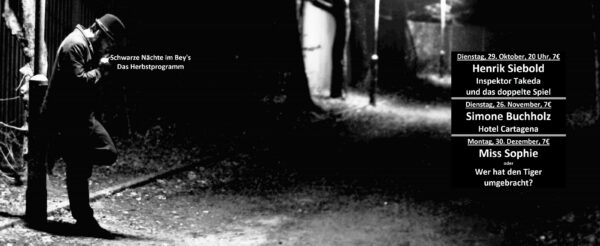

Die Schwarzen Nächte (Motto: Verbrechen sind kein Privileg von Gesetzesbrechern) haben seit März „Sendepause“. Acht (9) Abende sind schon weggebrochen, darunter die Buch-Premiere mit Frank Göhre (Verdammte Liebe Amsterdam), zwei Abende über Edward Snowdon und Julian Assange, ein Vortrag von Gabriele Krone-Schmalz und die Lesung mit Zoë Beck und Paradise City. Weitere Planungen verbieten sich: Das Bey‘s, eine lesefreundliche Gaststätte mit Platz für rund 100 Personen und Hauptspielort der Schwarzen Nächte, erreicht unter Coronaregeln schon mit 40 Besuchern die kritische Besucher-Grenze. Buchvorstellungen wären finanziell allenfalls mit einer Verdoppelung der Eintrittspreise darstellbar – oder andernorts, unter gütiger Mithilfe etwa einer nächsten- und kulturliebenden Christengemeinde. Aber selbst in der geräumigen Ottenser Christianskirche, in der es Anfang September einen „schwarzen Abend“ im Rahmen der Hamburger Langen Nacht der Literatur geben soll, ist bei Einhaltung der Abstandsregeln und einer Besucherzahl von 60 das Limit erreicht.

Größere Veranstaltungs-Räume auf eigene Rechnung anzumieten ist nur etwas für Zocker und käme inhaltlich einer Bankrotterklärung gleich: Lesungen, da bin und bleibe ich „Romantiker“, funktionieren nicht an jedem Ort, sie brauchen soziales Leben, unmittelbaren Austausch, eine kommunikative Atmosphäre. Durch die „Ökonomie der Stuhlreihen“ dagegen ist es wurst wo jemand sitzt und liest, ob Helene Fischer an der Stange tanzt oder jemand Geschichtchen über Mittelchen gegen Reizdarm verzählt.

Was tun? (Lenin) – Was nun? (Trotzki)

Bevor ich mich aufrege: Die alten Innenraumkonzepte funktionieren aufgrund der Abstandsregeln nicht mehr. Und die aerosole Bedrohung –insbesondere in geschlossenen Räumen – wird wohl noch für Monate in der Luft schweben. – Komm! Also ins Offene, Freund? Einmal abgesehen von den akustischen und wetterbedingten Problemen: Für lyrische Exerzitien mag sich das „Freie“ eignen, aber sollen Krimiautoren nach 20 Uhr in Kleingruppen auf St. Pauli im Schichtbetrieb Gänsehäute köcheln, Drive-In-Lesungen anbieten? – Wie sollen die „Kleinen“ den erhöhten Personalaufwand stemmen, um die Hygieneregeln zu erfüllen, den Ein- und Ausgang staufrei zu halten, den Gang zum Klo effektiv zu kontrollieren, alle 20 Minuten zu lüften, zumal im Herbst und Winter?

Nein, vor dem Virus sind nicht alle gleich. Corona hat die Kluft zwischen arm und reich noch einmal ebenso drastisch verdeutlicht wie den Antagonismus zwischen Kulturindustrie und absterbender „Kulturmanufaktur“: Für diejenigen, die kein finanzielles Backing haben und keine Wahl zwischen Stadion oder Sporthalle, folgt auf die Viren- die Pleitewelle.

Nicht dass wir uns falsch verstehen! Mein Lieblingsfußballtrainer Jürgen Klopp sagte: Wenn die Maßnahmen „einem Einzelnen helfen, gesund zu bleiben – nur einem –, dann waren sie richtig.“ Mehr ist dazu auch nicht zu schreiben. – Aber, verdammt, was tun (Uljanow)? Das ewige Jammern und Klagen jedenfalls gleicht eher dem alten weißen Mann im Schaukelstuhl: Er braucht viel Energie, um sich nicht von der Stelle zu bewegen.

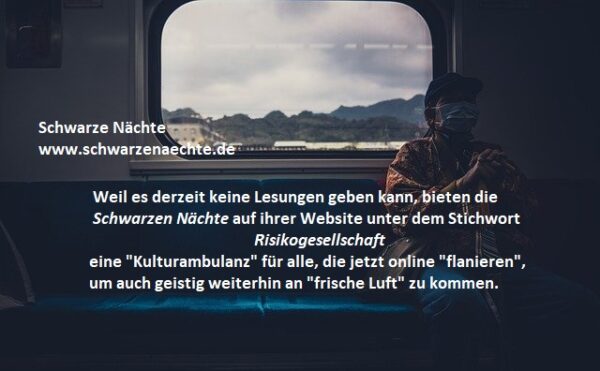

Versuch macht kluch

Was bleibt, ist das kulturelle Home-Office, Geisterlesungen mit der Webcam als Zuschauer. Aber erstens machen das alle und zweitens beherrsche ich zwar die Kunst unfallfrei ein Buch aufzuschlagen, aber meine Webcam war schon vor Jahren preiswert und außerdem stamme ich aus einer Zeit, in der es peinlich war, jeden Fotofurz in die Welt zu posaunen und Kamera, Schnitt, Ton, Licht lagen in der Hand bestaunter Meister ihres jeweiligen Faches. Obwohl: Ein erster Versuch, sich nach dem analogen Lockout-knock-down mit dem Thema Assange/Snowden zumindest digital wieder zu zeigen, lief zahlenmäßig gut an: Geboten wird ein wachsendes Info-Paket um ein Gespräch zwischen Ralf Nestmeyer, dem Vizepräsidenten des PEN-Zentrums Deutschland und Writers-in-Prison-Beauftragten und mir. Weit über 3.000 Besucher haben diese Abteilung des schwarznächtigen Webbauftrittes inzwischen angeklickt… Die Zahl wird sich leider drastisch erhöhen: Im September steht in London die Entscheidung an, wann Trump Julian Assange für seine Wiederwahl ausweiden kann.

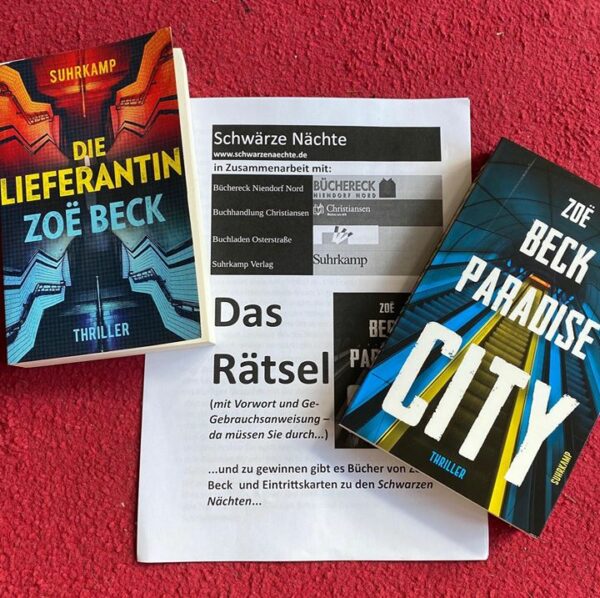

Im zweiten schwarznächtigen Netz-Test mit Zoë Beck ging es von Anfang an darum, eine Brücke zwischen analogem und digitalem Überlebenstraining zu schlagen. Hybrides Resultat der Überlegungen: Auf der Website der Schwarzen Nächte* steht ein ausführliches, rund 40minütigen Gespräch mit der Autorin und eine Lesung aus ihrem neuen Roman. Als flankierende Maßnahme lagen in drei, hinreichend „physisch distanzierten“ Hamburger Buchhandlungen Rätsel aus: Im Büchereck Niendorf, in der Buchhandlung Christiansen (Ottensen) und im Buchladen Osterstraße (Eimsbüttel). Zu beantworten waren Fragen rund um die Autorin, ihren neuen Roman und die beteiligten Buchhandlungen. Dort konnten die ausgefüllten Bögen auch abgegeben werden, dort konnten sich die Preisträger/innen auch ihre Gewinne abholen – Bücher von Zoë Beck (gestiftet von Suhrkamp) und, als optimistischer Scheck auf die Zukunft, Eintrittskarten für eine der nächsten Schwarzen Nächte.

Das Experiment soll den Kontakt zum Publikum halten, Autoren, Leser und Buchläden zusammenzubringen, Interesse für Autoren und Buchhandel intensivieren. Und dann verstecken sich darin auch noch marketingtechnisch feinsinnige Überlegungen:

– Die gebeutelten Buchläden bekommen vielleicht neue Besucher;

– und die heimlich Verführten schlagen ja eventuell, wenn sie schon mal da sind, auch spontan zu.

Egal! Über allem liegt die Hoffnungscloud: Gemeinsam sind wir stärker!

Nettikette

Am Anfang stand zwar nicht das Rossini, aber die mörderischen Fragen: Machen die Buchhandlungen mit (sofort!), ist Suhrkamp dabei (gute Idee, selbstverständlich) – und spielt die Autorin mit? Als Zoë Beck dann nur wissen wollte, wann es endlich losgehen soll, lag der Tourmalet zwar hinter, der Galibier aber noch vor mir. Andere mögen sich in die Einstellungen einer Videokonferenz verknallen, sich in den Filmschnitt einfühlen, der Herstellung von Unter- und Zwischentiteln erotische Komponenten abgewinnen – mir fehlt die Geduld, den Finessen der jeweiligen Hilfsprogramme zu folgen. Gebrauchsanweisungen beleidigen seit je mein Sprachgefühl. Meistens jedenfalls. Und die Ikea-affine Duzpädagogik vieler veryoutubter Anwendungstutorials ödet mich an: Wenn Dir der Beitrag gefallen hat…. Verdammt: Selbst ich als Netz-Dilettant möchte noch immer selbst bestimmen, wer mich duzen darf und wer nicht! Allerdings hätte der lässig grinsende Jung-Tutor in der Zeit, in der ich als Digitalschnittdebütant 15 Minuten zusammenbastelte , seinem verständnislosen Senior-Eleven wahrscheinlich drei Spielfilme mit Überlänge gefrickelt. Nur beim notwendigen Hochladen auf Youtube hätten wir gleichauf gelegen: Jeder der fertigen Viertelstünder brauchte um die 2,5 bis 3 Stunden.

Kultur-Woodoo?

Egal: Solch nervtötende Verschleuderung von Zeit und Ressourcen dient den Schwarzen Nächten für die Nach-Corona-Zeit. An was soll unsereiner denn auch sonst noch glauben, als an Back to Black? Ein Zurück in die Prä-Corona-Zeit, in die „Normalität“ wird es nicht geben. Und, ganz ehrlich, das ganze Not-Netz-Gedöns kann sich zwar zu einer netten Ergänzung entwickeln, es ist aber – lassen wir mal die Auftriebe der Massen- und Eventabsahner beiseite – kein Ersatz für die persönliche Begegnung, für das Treffen mit Gleichgesinnten, für das Neue und Unerwartete, für den Ärger über die guten Plätze, die wieder einmal die anderen haben. – Und, mal ehrlich, wer bitte soll sich das alles ansehen? – Die netzaffinen Nerds, die kaum Bücher oder Zeitungen lesen oder die bücherlesende Generation, die nicht im Netz zuhause ist? – Zur Erinnerung noch die klitzekleine Kleinigkeit: Durch diese Formate aus der kulturellen Intensivstation kommt kein Geld in die Kasse. Im Gegenteil: Sie erhöhen die Selbstausbeutungsquote und die Einnahmen stagnieren weiterhin bei Null. Und, seien wir mal ehrlich: eine wirtschaftlich tragfähige Perspektive gibt es für Großteile des Kulturbetriebes ebensowenig, wie für Soziales, allgemeine medizinische Versorgung, und Bildung und ähnliche „Orchideenfächer“. In der Bilanz des Kapitalismus sind das Negativposten. Und die hilflosen Missionsversuche Ökonomisten und deren politische Pudel endlich glauben zu machen, dass Kultur sich aber doch “rechne“, gar „Systemrelevanz“ besitze, die gleichen doch allenfalls schlechtem Woodoo. Selbst Lichtblicke wie der Hamburger Kultursenator können an der „systemrelevanten Weichenstellung“ ebenso wenig ändern wie die staatlichen Soforthilfen. Die wohltuenden Zuschüsse und produktiven Aktivitäten des Kulturamtes schaffen zwar „ein gutes Gefühl“, helfen auch, aber in den meisten Fällen wohl nur, um in ein paar Wochen die Betriebskosten für ein stimmungsvolles After-Live-Event zu decken…

Der Staat wird, kann und will auch gar nicht alle retten. Denn das Großreinemachen in der inzwischen auf „Event“ und „Wachstum“ durchorganisierten Kulturlandschaft hatte längst begonnen. Während Corona sind Themen wie TTIP, CETA & Co zwarin Vergessenheit geraten, aber vor der Tagesschau läuft noch immer „Börse“ und nicht „Kultur vor acht“ .

Asynchronität mit Kultpotential

Schluss mit dem Lamento: Schließlich hat Zoë Beck beim Projekt „Schwarze Nacht im Netz“ mitgemacht! Wie dankbar ich ihr dafür bin, das muss ich ihr irgendwann einmal unmaskiert sagen. Die Video-Konferenz-Resultate wirken dadurch nicht professioneller. Warum etwa die Filme ab und an ruckeln, das weiß wahrscheinlich nur der Geier. Ein weiteres ungelöstes Rätsel meiner Schnitt-Orgien: Zoë Beck, die auch als Synchron-Regisseurin arbeitet, muss sich in einigen Passagen „krass“ asynchron erleben – usw. usf. – Einerseits zeigt das, unter welchen „handmade“ Bedingungen unser Gespräch gelaufen und bearbeitet worden ist. Andererseits belegt diese Mischung aus mutigem Sprung vom 10er des Kann-ich-doch-auch und der beinharten Bauchlandung des Wo-muß ich jetzt-den-Cursor-setzen? auf anschauliche Weise, dass selbst solche Voraussetzungen einer echten Persönlichkeit wenig anhaben können. Vielleicht zeichnen sich die Konturen eines gut erkennbaren Autorinnenprofils ja gerade deshalb ab, weil die Do-it-yourself-Viertelstünder gar keinen Abklatsch des cleanen TV-Streams liefern können. Und wer weiß: Vielleicht gilt ja diese Gesprächsdokumentation in Fachkreisen schon demnächst als avantgardistisches Experiment…

Worum es wirklich geht

Rund drei Stundenlang haben wir miteinander gesprochen, also Zoë Beck und ich. Sie von Berlin aus, ich aus Hamburg. Zum Aufwärmprogramm gehörte eine fachlich höchst fundiert geführte Auseinandersetzung über die ästhetischen Qualitäten eines deutschen, zugegebenermaßen optisch reizvollen Rosenthal Teeservices (Berlin) und einer multifunktionalen, echt britischen Fine Bone China Tasse (Hamburg) …. Danach ging es, „natürlich“, um ihren neuen Roman, aber auch darum, wer „schuld daran ist“, dass Sie Autorin wurde, warum das Jahr bei ihrem Arbeitspensum mehr Monate haben sollte; es ging um die Rolle von Frauen im Kulturbetrieb, um ihre Rolle als Autorin und Verlegerin (CulturBooks), um lebenslanges Lernen und Lesen, um Fakes und Fiction, um Rezo und Assange, um die immer umfassendere digitale Vermessung des Individuums und – um die große Hoffnung auf die Kraft der Kunst und des kreativen Experiments im Zeitalter industrialisierter Gleichschaltung.

Tunnelblick

Die leibhaftige Schwarze Nacht konnte für den neuen Roman von Zoë Beck nichts tun. Die fiel coronabedingt aus. Die digital-analoge Aktion sollte das, so die Idee, regional zumindest ein wenig auffangen; und weil das Netz das Netz ist, eventuell sogar überregional. Rund 1000 Klicks hat es in 14 Tagen gesetzt, 50 Menschen haben sich am Rätsel beteiligt, sogar zwei aus Hannover. Immerhin. Aber das wäre alles gar nicht nötig gewesen: Die erste Auflage von Paradise City war schon am Erscheinungstag ausverkauft. Der Roman landete gleich in den bekannten Bestsellerlisten. Glückwunsch! – Wie es mit den Schwarzen Nächten weitergeht, das steht nicht einmal in den Sternen. – Zoë Beck nimmt in Paradise City ahnungsvoll die Pandemie, die Gesundheitsapp und vieles mehr vorweg. Ich arbeite jetzt daran, dass sie, was die Zukunft der Schwarzen Nächte angeht, als „Seherin“ keine Chance hat. Am Ende von Paradise City schreibt Zoë Beck nämlich über ihre Protagonistin Liina: „Sie sieht sich noch ein letztes mal um, als wollte sie jedes Detail in sich aufnehmen. Dann geht sie zurück zum Tunnel und verschwindet in der Dunkelheit.“

Michael Friederici

Schwarze Nächte auf Facebook.