Sachbücher, kurz und bündig

Sekundärliteratur ist unerlässlich, wenn man nicht nur konsumieren will. Alf Mayer (AM) und Thomas Wörtche (TW) waren im Revier unterwegs – mit:

Gewerkschaftslinke Hamburg (Hg.): Das Schweinesystem

Uki Goñi: Odessa. Die wahre Geschichte. Fluchthilfe für NS-Kriegsverbrecher

Peter Haenger: Das Fleisch und die Metzger

Jamie Hewlett – 40th Anniversary Edition

Stephan H. Lindner: Aufrüstung – Ausbeutung – Auschwitz. Eine Geschichte des I.G. Farben-Prozesses

Paul Ott: Mord im Alpenglühen. Der Schweizer Kriminalroman

Gordon Parks: The Atmosphere of Crime

Gerald Posner: Pharma: Greed, Lies, and the Poisoning of America

Michael Striss: Columbo – Der Mann der vielen Fragen

Doug J. Swanson: Cult of Glory. The Bold and Brutal History of the Texas Rangers

Verdienstvoller Überblick

(AM) Ein Vorläufer dieses Buches erschien 2005 im Nordpark Verlag, Wuppertal. Jetzt legt Paul Ott, der als Paul Lascaux selbst Kriminalromane veröffentlich, mit Mord im Alpenglühen. Der Schweizer Kriminalroman – Geschichte und Gegenwart eine wesentlich erweiterte Neuauflage vor. Es ist der erste umfassende Überblick über die Schweizer Kriminalliteratur von den frühen Verbrechensberichten und Gerichtsreportagen im 19. Jahrhundert bis zur heutigen Vielfalt, die sich besonders innovativ in der französischsprachigen Schweiz bemerkbar macht – Quentin Mouron und Joseph Incardona seien hier genannt, aber auch Delacorta, Joël Dicker, Anne Cuneo und viele andere gehören dazu. Seit 1990 sind nur neun Westschweizer Krimiautoren auf Deutsch übersetzt worden, konstatiert Paul Ott. Seine Tour d’Horizon ist verdienstvoll, wenn auch für viele Autoren ziemlich knapp gehalten, und die die italienischssprachige Schweiz kommt nicht vor. Oft sind es nur ein oder zwei Absätze für ein ganzes Werk, Sam Jaun etwa kommt wie Alexander Heimann auf eine knappe Seite, und leider hat das Budget anscheinend nicht für ein Autorenregister gereicht, so entsteht keine Konkordanz zwischen der 2000 Werktitel umfassenden, 140-seitigen Biobibliografie und der Zuordnung zu den acht Textkapiteln.

Friedrich Dürrenmatt und Friedrich Glauser sowie dessen Konterpart Stephan Brockhoff bilden die Scharnierpunkte. Redaktionsschluss war der 1.1. 2020, der Wechsel von Simenon zum Kampa Verlag ist noch nicht verzeichnet und Autoren wie etwa Peter Haffner oder Andreas Niedermann sind noch nicht erfasst. Aufschlussreich fand ich die Integration all der ausländischen Autoren, die sich in der Schweiz niedergelassen haben oder dort einen Teil ihrer Werke schrieben – und schreiben, wie etwa Donna Leon, die seit 2007 im Münstertal wohnt. José Giovanni lebte im Wallis, Eric Ambler schrieb zwischen 1972 und 1981 vier Romane in der Schweiz, der 1968 ins Land gekommene Fréderic Dard hat einen schön breiten Auftritt und der produktivste Schriftsteller war mit Abstand Georges Simenon – was sie alle aber nicht unbedingt der Schweizer Literatur zurechenbare Autoren macht. Für die letzten zwölf Jahre zählt Ott pro Jahr etwa 80 Schweizer Neupublikationen, „somit sind in diesem Zeitraum etwa halb so viele Krimis geschrieben worden wie insgesamt in all den Jahren zuvor“. Sein Fazit: „Es gibt in diesem Land wesentlich mehr fiktive als reale Mordgeschichten.“

- Paul Ott: Mord im Alpenglühen. Der Schweizer Kriminalroman – Geschichte und Gegenwart. Chronos Verlag, Zürich 2020. 348 Seiten, 36 Abbildungen s/w, 38 Euro.

Universale Gültigkeit

(TW) Die Binse, dass man die Vergangenheit kennen muss um die Gegenwart zu verstehen, kann man sich schenken. Angesichts der Debatte um rassistische Polizeigewalt ist der Band Gordon Parks – The Atmosphere of Crime, 1957 (Steidl) ein brandaktuelles Buch. Gordon Parks war nicht nur der Regisseur des Blaxploitation Films „Shaft“ (1971) und damit der erste PoC-Regisseur, der in Hollywood reüssieren konnte, er war auch Romancier, Lyriker und Musiker, und eben Fotograf. 1957 engagierte ihn LIFE für die Fotos zu einer Serie „Crime in the US“ (in diesem Band abgedruckt) und Parks lieferte brillante Fotos, die den Narrativen des weißen Mainstreams über Kriminalität zuwiderliefen. Weiße Mainstream-Narrrative, die sich in hysterischer Angst vor dem bösen „schwarzen Mann“ suhlten, ohne im Geringsten zu reflektieren, wie „Kriminalität“ unter anderem auch über Bilder von Kriminalität konstruiert wird. Parks zeigt keine Bilder von Verbrechen, keine blutigen Szenarien (wie Weegee), er zeigt Bilder von weißer Polizeipräsenz, von polizeilichem Vorgehen, vom Weg aus dem schwarzen Alltag ins Gefängnis, er zeigt Armut, vernachlässigte Gegenden, Drogenmilieus, Menschen in Handschellen, gequälte Körper und auch Momente von grace under pressure, wie das berühmte Foto der Hand, die elegant eine Zigarette haltend, aus einer Gefängniszelle herausragt. Das geschieht auch oft gegen den Text des Magazins, der alltägliche Situationen in einen kriminellen Zusammenhang stellt, eben nur auf Grund der Zugehörigkeit der dargestellten Menschen zu einer bestimmten Minderheit.

Ein kluger Essay von Nicole R. Fleetwood, „Policing and the Production of Crime”, flankiert Parks‘ Arbeiten und skizziert die politisch gewollte Kriminalisierung von PoCs und anderen Minderheiten nach, die sich unter der Trump-Administration noch einmal verschärft hat, jedoch niemals nicht existiert hat. Amerikanische Verhältnisse, ja sicher. Aber der Blick durch Gordon Parks‘ Kamera und die Qualität seiner Bilder zeigen eine ziemlich universale Gültigkeit. Die zunehmende Akzeptanz rechtsnationalistischen Gedankenguts erfordert ein klares Bewusstsein, dass „Kriminalität“ ein keinesfalls interessefreies Konstrukt ist, genauso wenig wie „Polizeiarbeit“ (im positiven wie eben auch negativen Sinn) es nie war und nie ist. Deswegen sind Gordon Parks‘ Fotos ein Must.

- Gordon Parks: The Atmosphere of Crime. Steidl Verlag, Göttingen 2020. Hardcover, Format 25 x 29cm. 120 Seiten mit 90 Abbildungen, 38 Euro.

Geburtstag mit Buchgeschenken

(AM) So mag man Geburtstage: Wenn der Jubilar die Geschenke selbst mitbringt und richtig etwas spendiert. Der Verlag Taschen wird 40. Mit einem nur durch internationales Standing zu gewährleistenden Preisleistungsverhältnis seiner Bücher verblüfft er immer wieder. Für manche seiner Künstlerausgaben ist die Skala nach oben offen, aber seine Anfangserfolge und –versprechen hat dieser Verlag nie vergessen: nämlich Kunstbücher für erschwingliches Geld unter möglichst viele Leute zu bringen. Der Geburtstags-Clou: 40 der absoluten Toptitel in fantastischer Ausstattung für nur 20 Euro je Band, auch wenn sie als XXL-Format einmal 150 Euro gekostet haben. Wahnsinnig viel Buch also für wahnsinnig wenig Geld. Unter den ersten Jubiläumsgästen sind die kiloschweren Bände von unter anderem Basquiat, Gaudi, Ernst Haeckel Peter Lindbergh Peter Lindbergh. On Fashion Photography, Basquiat, Bruegel (bei uns hier besprochen), Christo und Jeanne-Claude, Ernst Haeckel (bei uns hier ), Gaudí oder eine Ultra-Ausgabe von Rock Covers. Walt Disneys Mickey Mouse (hier bei uns), Ai Wie, Al Schapiros Setfotografie bei Coppolas „Der Pate“ und andere mehr werden noch folgen.

Um exemplarisch zu werden: 512 Seiten bei 1480 Gramm Gewicht hat der Jubiläumsband über Jamie Hewlett. Die Neuausgabe der allerersten Monografie über den britischen Pop-Künstler enthält über 400 Abbildungen, darunter 30 brandneue Arbeiten und folgt dem Erfindungsreichtum der letzten 25 Jahre anhand von Geschichten, Figuren, Strips und Skizzen von der „Tank Girl“-Ära über die „Gorillaz“ bis heute. Zwischen Design, Musik und Kunst tanzend und von Einflüssen geprägt, die vom Hip-Hop bis zu Slasher-Filmen reichen, trat Hewlett ab 1988 als Zeichner des Comics Tank Girl erstmals ins Rampenlicht. Zusammen mit seinem damaligen Mitbewohner Damon Albarn gründete er später die wegweisende Cartoonband Gorillaz. Die virtuelle Popgruppe aus animierten Figuren entwickelte sich zu einem globalen Phänomen, stürmte weltweit die Hitlisten, tourte um den Globus, von San Diego bis Syrien, und verzeichnete Hunderte von Millionen Streams und Plattenverkäufe. Auf seinen Lorbeeren aber ruht Hewlett sich nicht aus. Aufregend zum Beispiel das Projekt „Honey“, bei dem er mit seiner Ehefrau Emma de Caunes in der Hauptrolle Filmplakate der Exploitation-B-Movies der 1960er und 70er neuinterpretiert. Hewlett: „Ich mag diese Phase des erotischen Kinos mehr als die heutige Pornografie, die mir viel zu grafisch ist und der Fantasie keinen Spielraum lässt. Ich wollte etwas schaffen, was sowohl suggestiv als auch erotisch ist…“

- Jamie Hewlett, Julius Wiedemann: Jamie Hewlett – 40th Anniversary Edition. Mehrsprachige Ausgabe: Deutsch, Englisch, Französisch. Verlag Taschen, Köln 2020. Hardcover, 15,6 x 21,7 cm, 1,48 kg, 512 Seiten, 20 Euro.

Kunst in Serie

(AM) „Wie lautet Ihr Vorname?“ – „Inspektor.“

69 Episoden in zehn Staffeln, in den USA zwischen März 1968 bis Mai 1978 sowie Februar 1989 und Januar 2003 ausgestrahlt und rund um die Welt gegangen, weder Schießer- noch Schlägereien, höchstens mal ein Auffahrunfall mit dem Peugeot 403 Cabriolet, Baujahr 1959, von dem weltweit nur 2043 gebaut wurden und dessen gewiss zerbeultestes Exemplar prima zu Regenmantel und zerknautschtem Erscheinungsbild des Inspektors passt (im Original ein Polizei-Lieutenant) – das ist Columbo – Der Mann der vielen Fragen. Michael Striss, eminent medienkundiger evangelischer Pfarrer aus dem Rheinland, widmet dem seltsamen Kriminalisten eine unaufgeregt üppige und solide „Analyse und Deutung einer Kultfigur“, so der Untertitel. Er begreift die Krimiserie von Richard Levinson und William Link als „etwas, was es eigentlich nicht geben kann“, nämlich als Kunst in Serie. Das begründet er ausführlich. Striss sieht bei „Columbo“ nicht den jeweiligen Mörder, sondern den angeblich so leicht zu durchschauenden Inspektor als den großen Unbekannten. Der von Peter Falk kongenial verkörperte einäugige Polizist, der oft unausgeschlafen und ungekämmt und noch ohne Frühstück zu einem Tatort kommt, scheinbar dumme Fragen stellt, gern abschweift, auf der Leitung steht, Zigarre kaut oder sich auch mal ein Ei als Zwischenmahlzeit pellt, ist selbst, das arbeitet Striss anschaulich heraus, ein Mann der vielen Fragen. Selbst sein Vorname bleibt ein Geheimnis. Im Büro oder mit Kollegen sehen wir ihn selten, ein Vorgesetzter taucht so gut wie niemals auf, und wenn wie in der Folge „Meine Tote – deine Tote“, dann ist er der Mörder, den Columbo zu überführen hat.

Bei dem auch im internationalen Vergleich höchst kompetenten Buch von Michael Striss handelt es sich um eine aktualisierte und ergänzte Neuausgabe seiner Studie von 2007. Ein umfangreicher Episodenführer für alle 69 Fälle bietet auf 240 eigenen Seiten eine höchst anregende „Sehhilfe“, die deutsche Verstümmelungen nicht verschweigt. Das Eigentliche des Erfolgs von Columbo ist das Geheimnis, findet Striss. Das Rätsel dieser Figur sei Relikt einer vergangenen Zeit, ein ordentliches Stück Freiheit in einer transparent gewordenen Welt – als Theologe hat Striss natürlich die entsprechende Metaphysik parat. Stichwort: Dostojewski und Raskolnikow…

- Michael Striss: Columbo – Der Mann der vielen Fragen. Analyse und Deutung einer Kultfigur. Büchner Verlag, Marburg 2019. 510 Seiten, 25 Euro.

True Crime – Pflichtlektüre

(AM) Eine Publikation zur absolut rechten Zeit, und eine, die abseits aller Beschwichtigungen die Zustände beim Namen nennt. Herausgegeben vom Jour Fixe Gewerkschaftslinke Hamburg ist Das Schweinesystem. Aufhebung der Werkverträge und des Subunternehmertums!, auf seinen 124 Seiten die moderne Entsprechung von Upton Sinclairs großer Schlachthofreportage „Der Dschungel“. Hier schreiben Autoren, die sich auskennen und wie die Aktivistin Inge Bultschnieder, der Gewerkschaftssekretär Matthias Brümmer oder der Pfarrer Peter Kossen schon viele Jahre gegen die Zustände in der Fleischindustrie kämpfen, die jetzt durch den Corona-Lockdown bei Tönnies in Rheda-Wiedenbrück auch dem Letzten klargeworden sind. Der schlanke, pralle Band bietet tiefe Einblicke in die Welt der deutschen Großschlachtereien, in denen sich ein besonderes Geschäftsmodell etabliert hat, das ungeniert krass auf Ausbeutung und Entwürdigung von lohnabhängigen Menschen setzt. „Wer nicht den Mut hat, das System zu wechseln, die Sklavenhalter ins Gefängnis zu bringen und die Arbeiter in Festanstellung, der wird immer nur an den Symptomen herumdoktern, aber nie das Übel beseitigen“, schreibt Pfarrer Peter Kossen, der auch schon in meiner „Reportage bei der Fleischmafia“ von 2014 vorkommt, die wir im letzten CrimeMag wieder aufgelegt haben.

Übrigens: Noch am 6. März dieses Jahres, also 2020, antwortete die Bundesregierung, formuliert vom Arbeitsministerium unter Hubertus Heil, auf eine Anfrage der Linkspartei folgendermaßen:

Wie hoch ist der Anteil der Werkverträge in der Fleischindustrie?

– „Der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor“.

Unterschiede zwischen Werkvertragsarbeitern und Kernbelegschaft?

– „Die Bundesregierung hat keine Kenntnis darüber, ob die Arbeitsbedingungen stark voneinander abweichen.“

Scheinwerkverträge, da es sich in Wirklichkeit um Leiharbeit handelt? – „Hierzu liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor“.

Welche Werkvertragsfirmen sind in Deutschland tätig? – „Unternehmen, die auf Grundlage von Werkverträgen tätig sind, können nicht identifiziert werden.“

Wie viele Kontrollen von Werkverträgen haben in der Fleischindustrie von 2008 bis 2019 stattgefunden? – „Der Bundesregierung liegen darüber keine Zahlen vor.“

Ausmaß der betrieblichen Mitbestimmung in der Fleischindustrie, Betriebsräte? – „Werkvertragsbeschäftigte haben in ihrem Betrieb die Möglichkeit, einen Betriebsrat nach den Vorgaben des Betriebsverfassungsgesetzes zu wählen.“ – Haha. Selbst klein Fritzchen weiß, Schlachthöfe sind betriebsratsfreie Zone, weithin, sogar für Festangestellte. Immer noch.

- Jour Fixe Gewerkschaftslinke Hamburg (Hg.): Das Schweinesystem. Aufhebung der Werkverträge und des Subunternehmertums! Die Buchmacherei, Berlin 2020. 124 Seiten, 10 Euro.

Fleisch (2): Handwerks-Vergangenheit

(AM) Schlachten und die Versorgung der Bevölkerung mit Fleisch, das war einmal Handwerk – nicht menschen- und tierverachtende Industrie. Die Metzger Basels erhielten am 2. Juni des Jahres 1248 (ja, richtig gelesen) ihren Zunftbrief und wurden als ehrbares Handwerk zugelassen. Heute sind auch dort gewerbliche Metzgereien nahezu vollständig aus dem Stadtbild verschwunden. In der schönen Markthalle von Kassel versuchte ich vor einigen Jahren, hausgeschlachtetes Fleisch zu bekommen, es gab nur weiterverarbeitete Rinderhälften aus dem Schlachthof. Der Historiker Peter Haenger, der mit einer Arbeit über die Sklaverei und die Sklavenemanzipation in Westafrika promovierte, zeigt in seiner höchst lesbaren Studie Das Fleisch und die Metzger beispielhaft, wie sich der Fleischkonsum und Metzgerhandwerk in Basel seit der Mitte des 19. Jahrhunderts verändert hat. Das Buch beschäftigt sich mit den wichtigsten Etappen auf dem Weg zum Massenkonsum von Fleisch, zeigt die vorindustriellen Bedingungen der Verarbeitung, schildert die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen um die Hygienisierung des Schlachtens und die Errichtung eines zentralen Schlachthofs (am 10. Januar 1870 in Betrieb genommen), das Aufkommen von Fleischkonserven und den Kampf um die Zulassung von Gefrierfleischimporten aus Übersee, die Entstehung von Großbetrieben und Konsumgenossenschaften sowie die ‚stille Revolution’ der Industrialisierung der bäuerlichen Landwirtschaft mit ihren Folgen. Kritischen Umgang mit Fleischkonsum gab es schon früher, 1890 wurde in Basel ein „Antiwurstverein“ gegründet. Das Buchcover stammt aus dem Archiv des Basler Schlachthofes und zeigt, zirka 1920, die Präsentation des Osterochsen.

Auch die Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts siedelte das Fleisch ganz oben in der Hierarchie der Nahrungsmittel an. Das (damals) radikaldemokratische „Basler Tagblatt“ schrieb 1890: „Ähnlich wie der Hafer dem Pferde Muth, Kraft und Ausdauer verleiht, so macht eine reichliche Fleischnahrung den Menschen körperlich und geistig zu einem guten Arbeiter und vorzüglichen Soldaten. Es wird daher mit vollkommenem Rechte behauptet, dass die Grösse des Fleischverbrauchs den Massstab für die Thatkraft und die politische Bedeutung einer Nation, sowie für den Wohlstand eines Landes bildet.“

- Peter Haenger: Das Fleisch und die Metzger. Fleischkonsum und Metzgerhandwerk in Basel seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Chronos Verlag, Basel 2020. 248 Seiten, 26 Abbildungen s/w, 38 Euro.

„Die Verteidigung war deutlich bevorzugt“

(AM) „Leicht genug, um einen Hühnerdieb zu freuen“, fand Josiah DuBois, der Chefankläger im I.G. Farben-Prozess, die Urteile, die am 30. Juli 1948 in Nürnberg verkündet wurden. „The sentences were light enough to please a chicken thief, or a driver who had irresponsibly run down a pedestrian.“ 23 leitende Angestellte, sie alle „Chemiker des Teufels“ (DuBois) standen an 152 Verhandlungstagen wegen der Planung von Angriffskriegen, Raub und Plünderung sowie Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor einem amerikanischen Militärgericht. Zehn von ihnen wurden freigesprochen, die anderen zu eineinhalb bis acht Jahren verurteilt. Länger als bis 1952 saß keiner von ihnen.

Der Chemiegigant I.G. Farben war zur Nazi-Zeit mit 200 Werken in Deutschland sowie 400 deutschen und 500 ausländischen Unternehmens-Beteiligungen der größte europäische Konzern und nach General Motors, US Steel sowie Standard Oil der Viertgrößte der Welt. 1940 wurde der Regierungsauftrag übernommen, für den Russlandfeldzug die Öl- und Buna-Produktion zu erweitern, dafür produziert wurde u.a. direkt neben dem Vernichtungslager Auschwitz. Der Konzern war auch an der Entwicklung der sogenannten „Gaswagen“ beteiligt und die Tochterfirma DEGESCH lieferte, so auch im Prozess nachgewiesen, große Mengen von Zyklon B an die SS. Das Gericht jedoch fand dass I.G. Farben „keinerlei Kenntnis über die bestimmungswidrige Verwendung des Zyklon B durch die SS in den Gaskammern von Auschwitz hatte“.

Stephan H. Lindner, Professor für Wirtschafts-, Sozial- und Technikgeschichte an der Universität der Bundeswehr München, untersucht in Aufrüstung – Ausbeutung – Auschwitz. Eine Geschichte des I.G. Farben-Prozesses unter Auswertung der Prozessunterlagen sowie zahlreicher Nachlässe von Verteidigern, Angeklagten, Anklägern und Richtern, wie es zu den milden Urteilen kam, schildert den Prozessverlauf und die Vor- und Nachgeschichte. Es ist eine ernüchternde Lektion in Zeitgeschichte. Zitat aus der Schlussbetrachtung: „Die Verteidung im I.G.-Prozess war grundsätzlich – dies gilt es zu betonen – deutlich bevorteilt. Eine hohe Anzahl qualifizierter Anwälte stand wenigen, oft unerfahrenen Anklägern gegenüber.“ Die Verteidiger wurden nicht nur von allerlei Seiten unterstützt, sie nutzten auch die Erfahrungen der vorangegangenen Nürnberger Tribunale.

- Stephan H. Lindner: Aufrüstung – Ausbeutung – Auschwitz. Eine Geschichte des I.G. Farben-Prozesses. Wallstein Verlag, Göttingen 2020. 340 Seiten, 25 Abb., 36 Euro.

True Crime im großen Stil

(AM) Diese ziegelsteindicke Buch ist sozusagen der Materialienband zum (in Deutschland) aktuellen Jack-Reacher-Roman von Lee Child. In dessen gerade erschienenem „Bluthund“ geht es um die Opioid-Krise – siehe auch unsere „Bloody Chops“ nebenan –, die amerikanische Originalausgabe „The Midnight Line“ ist bereits am 7. November 2017 erschienen, die Reacher-Übersetzungen hinken seit Jahren um einige Romane hinterher. Seit „Outlaw“ (2011, USA: „Nothing to Loose“, 2008) in der es während des Irak-Kriegs um Deserteure ging, ist dies Lee Childs bisher politischstes Buch, auch wenn die verlagspolitisch bedingten Verzögerungen das ein wenig verpuffen lassen. Das aber nebenbei. Die Bühne hier gebührt Gerald Posner und seiner großen Recherche Pharma: Greed, Lies, and the Poisoning of America.

Der Pulitzer-Preis-Journalist, der bereits die Finanzen des Vatikans von den Borgias bis heute aufdröselte („God’s Bankers: A History of Money and Power at the Vatican“, 2015), rückt hier der Pharmaindustrie und ihren erbarmungslosen Geschäftsmodellen auf die Pelle. Der weiße Hai, dem er material- und anschauungsreich durch allerlei Firmengeflechte und Vertuschungsmanöver folgt, ist vor allem die Unternehmerfamilie Sackler, die sich gerne als Sponsor präsentiert, aber immer schon die eigenen Geschäftsinteressen durchzusetzen wusste. Posners Recherche geht bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück, als der mexikanische-amerikanische und der Bürgerkrieg einen nie dagewesenen Bedarf nach Schmerzmitteln und Antiseptika auslösten und Pharma-Pioniere von den opiumhaltigen und schnell süchtig machenden neuen Medikamenten ebenso profitierten wie von der laxen Regierungsaufsicht. Der Run auf Penicillin im Zweiten Weltkrieg und das erste Antibiotika-Patent im Jahr 1948 eröffneten eine Ära der „Wundermittel“ und ganz neue Wege des Verkaufens – alles zum Benefit der Pharmariesen.

Unter Führung von Richard Sackler, des Gründerenkels, entwickelte Purdue in den 1990ern das Schmerzmittel OxyContin, drückte es aggressiv auf den Markt. Posner zeichnet auch nach, wie die Regulierungsbehörden im Namen eines „schlanken Staates“ au0er Gefecht gesetzt wurden und mit welchen Methoden Big Business ungestraft buchstäblich über Leichen geht. Auch in Zeiten von Corona sind es 130 Tote pro Tag, die in den USA auf das Konto von Opioiden gehen. Mehr als 500 000 Amerikaner sind seit der Jahrtausendende daran gestorben. Und jetzt in diesen Wochen ist die Sackler-Familie dabei, mit allerlei Insolvenztricks der ultimativen Haftbarkeit und Schadensansprüchen auf immer zu entkommen, während das Vermögen weitgehend unangetastet bleibt. True Crime im großen Stil.

- Gerald Posner: Pharma: Greed, Lies, and the Poisoning of America. Avid Reader Press/ Simon & Schuster, New York 2020. 816 Seiten, USD 35.

Viele Diskurse

(TW) Selbst eine Wunderkammer ist der Prachtband: Massimo Listri: Wunderkammern – Cabinet of Curiosities. In seinem einleitenden Essay „Artificalia und Naturalia. Die Welt als Sammlung“ schreibt der Kunsthistoriker Antonio Paolucci: „Die Wunderkammer galt einst als Stätte der Sensationen, Raritäten und Wunderwerke, ja sogar als Spiegel und Abbild des Weltuniversums. In der Wunderkammer fand alles, aber wirklich alles, seinen Platz: bildende Kunst, wissenschaftliche Geräte, Astrologie und Medizin, Zoologie und Botanik, Gemmologie und Metallurgie, Esoterik und Alchemie“. Zwanzig solcher Wunderkammern, von der Renaissance bis heute, hat der Fotograf Massimo Listri für den kiloschweren, wie immer bei Taschen, großartig aufgemachten Band, fotografiert. D.h. durch Licht, Perspektive und Sujetwahl neu inszeniert, also die jeweils zeitgenössischen Inszenierung der Exponate „überschrieben“. Das macht die unfassbare Opulenz des Bandes aus, der eben kein Katalog ist, sondern ein autonomer Fotoband sui generis.

Die Wunderkammern, die von Fürsten und Potentaten aller Couleur eingerichtet wurden, dienten nicht nur dem Drang, die „Welt“ abzubilden, zu kategorisieren, in sinnvolle Zusammenhänge zu bringen, sondern genau so zur Repräsentation von Macht, Reichtum und nicht allgemein zugängigem Wissen. Sicher bildeten die Wunderkammern eine Art Keimzelle für Museen, aber die demokratische Idee des Wissens und Genuss für alle lag der Sammelwut nicht unbedingt zu Grunde. Die Kamera Listris insinuiert eine Zugängigkeit ex post. Aber sie mindert natürlich nicht das Staunen über all die Kostbarkeiten – die Möbel, das Geschmeide, die Mineralien und Korallen, die Waffen, die Artefakte und die naturwissenschaftlichen Rara. Kein Wunder, dass bei so viel geballter Exzentrik das Zeitalter des Manierismus in den Naturalia, Artificilia und Mirablia seinen perfekten Ausdruck fand – siehe etwa das Medusenhaupt von Caravaggio, das heute in den Uffizien hängt, aber ursprünglich ein Geschenk des Kardinals Francesco Maria del Monte an seinen Dienstherrn Ferdinando de´ Medici war und später, 1598, in die Waffenkammer des Waffenmeister Antonio Maria Bianchi geriet, der es inmitten von Schwertern, Helmen, „indischen Dolchen“ und anderem Kriegsgerät als Rundschild arrangierte, und damit mit der Gewaltgeschichte der Renaissance kontextualisierte. Das Medusenhaupt machte kulturgeschichtliche Karriere, kaum eine Darstellung manieristischer Kunst (von Gustav René Hocke bis Mario Praz kommt ohne es aus), wie sehr es aber mit der „dark side“ der Renaissance, wie sie gerade von Catherine Fletcher in „The Beauty And The Terror. An Alternative History Of The Italian Renaissance“ beschrieben wurde, zusammenhängt, verweist eben auch auf die nicht nur kulinarische Lesbarkeit der „Wunderkammern“. Das nur als ein Beispiel für viele, wie wenig unschuldig das Stöbern in den Wunderkammern sein kann, denn auch Phäonmene wie „Raubkunst“ (Gustav Adolf räumte schwer ab, für seine Sammlungen) oder Diskurse über „Normalität“ vs „Abnormes“ lassen sich zu Hauf in diesem unglaublichen Thesaurus finden. Man kann vermutlich Wochen und Monate mit diesem Buch verbringen, und man sollte es auch tun.

- Massimo Listri: Wunderkammern – Cabinet of Curiosities. Mit Texten von Giulia Carciotto, Antonio Paolucci. Deutsch, Englisch, Französisch .Verlag Benedikt Taschen, Köln 2020. Hardcover XXL, Format 29 x 39,5 cm, Gewicht 5,04 kg. 356 Seiten, 100 Euro.

Furcht und Schrecken

(AM) Ein Zitat aus Joseph Conrads „Herz der Finsternis“ dient als Motto zu diesem Flammenschwert von Buch, das dem Mythos der Texas Rangers zuleibe rückt. Cult of Glory. The Bold and Brutal History of the Texas Rangers ist das Ergebnis einer fünfjährigen Recherche, bei der Doug J. Swanson, ein ehemaliger Reporter der „Dallas Morning News“ und heute Journalismus-Professor in Pittsburgh vor manch verschlossener Tür stand. Die Kooperation der Texas Rancher, ihre eigene Geschichte aufzuarbeiten, war mehr als bescheiden. Dazu passt, dass die lange begrabenen Akten einer juristischer Anhörung erst jüngst auf dem Klageweg öffentlich gemacht wurden – 100 Jahre später, nachdem der Anwalt José Tomás Canales in Austin gegen Gewaltexzesse der Texas Ranger geklagt hatte. Die Transkripte von damals (hier via Mother Jones einsehbar) geben Einblick, wie rassistische Staatsgewalt vertuscht wurde und wird.

Dieses Buch zur De-Mystifizierung der Texas Ranger jedenfalls könnte nicht zeitgemäßer kommen. Die Geschichten, die darin erzählt werden, sind finster. Ja teilweise äußerst barbarisch.

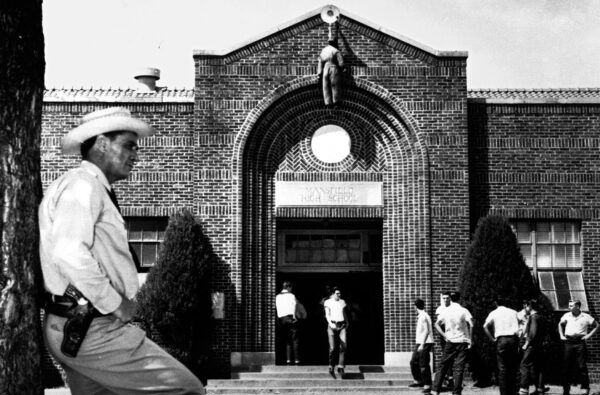

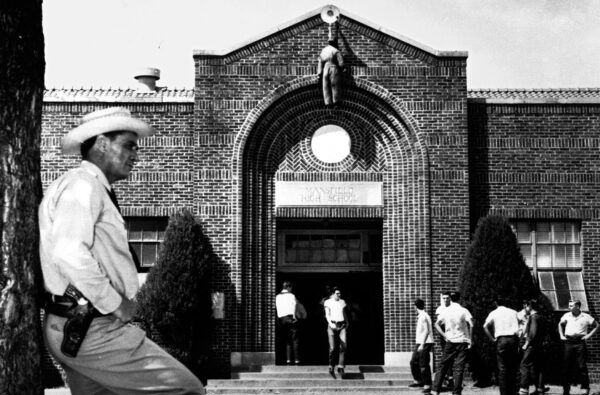

„Dark Ages“ überschreibt der Autor das Mittelstück, das die Zeit von 1871 bis 1930 behandelt. Vor 197 Jahren in Ost-Texas gegründet, um die weißen Siedler gegen missliebige Cherokee, Tawakoni, Tonkawas und Caddos zu verteidigen, denen eben diese Siedler das Land stahlen, war die Truppe alles andere als zimperlich. Indianer galten ihr generell als Diebe, Mexikaner als Untermenschen, entlaufene schwarze Sklaven wurden brutal gejagt. Die Ranger, schreibt Swanson, waren „rassistische Paramilitärs, die stolz das Banner des weißen Herrentums trugen“. Zwischen 1865 und 1930 wurden in Texas 450 Lynchings gezählt, sie alle von den Rangers ignoriert. Notorisch berühmt geworden ist ein Foto von 1956, das den Texas Ranger E.J. Banks (Held eines heutigen Denkmals) zeigt, wie er vor der High School von Mansfield an einem Baum lehnt, während über dem Schuleingang die aufgehängte Puppe eines Schwarzen baumelt. Die Texas Rangers waren dort nicht, um wie anderswo schwarze Studenten in die ihnen verfassungsmäßig garantierte Schule zu geleiten, sondern um sie fernzuhalten.

Texas Ranger brannten Dörfer nieder, waren für Massaker und Exekutionen verantwortlich, verbreiteten Furcht und Schrecken. Und sie wussten auf dem Medienklavier zu spielen, schon früh gab es Bücher, wurde Hollywood mit Mythenstoff bedient, wurden Museen und Monumente errichtet. Swanson nennt es „Die Märchenfabrik“. Auch er selbst wuchs mit den TV-Serien und Filmen auf, die Texas Ranger verklärten. Letztes Jahr noch verkörperte Kevin Costner den in die „Texas Ranger Hall of Fame“ aufgenommenen Frank Hamer, der mindestens 53 Menschen erschossen hat. Auch die Romane von James Lee Burke (Hackberry Holland) und Attica Locke (mit dem Texas Ranger Darren Matthews) wird man nach diesem Buch noch einmal anders lesen.

- Doug J. Swanson: Cult of Glory. The Bold and Brutal History of the Texas Rangers. Viking, New York 2020. 480 Seiten, viele Abb., USD 28.

Lange Kontinuität

(TW) Alte Nazis und ihr Treiben nach dem 2. Weltkrieg: Die Assoziation A hat Uki Goñis Standardwerk Odessa. Die wahre Geschichte. Fluchthilfe für NS-Kriegsverbrecher von 2002 neu aufgelegt. Goñi schreibt aus der argentinischen Perspektive, aber das ist auch für uns sehr sinnvoll, sieht man doch noch deutlicher wie feingesponnen dieses Netzwerk aus Politik, katholischer Kirche und Ideologen gesponnen war und wie tief der Antisemitismus auch in Südamerika verwurzelt war, lange vor der NS-Zeit. Auf jeden Fall ein wichtiges Buch, gerade in unseren Tagen, wenn man tatsächlich verwundert zu sein vorgibt, dass es sowas wie offene Bekenntnisse zum Nationalsozialismus wieder gibt. Sie waren nie weg, ODESSA ist nur ein Baustein einer langen Kontinuität. Und die sollte man kennen.

- Uki Goñi: Odessa. Die wahre Geschichte. Fluchthilfe für NS-Kriegsverbrecher. Aus dem Englischen von Theo Bruns und Stefanie Graefe. Assoziation A, Berlin 2020 (1. Aufl. 2001). 400 Seiten, Paperback, 22 Euro.