Nonconformity

Die radikale poetische Kampfansage des großen amerikanischen Schriftsteller Nelson Algren und ihre Spiegelung in den Romanen von Sara Gran – Von Robert Brack.

Bei ihrer Lesung in Hamburg am 28. März 2019, die in einem Raum im Souterrain einer örtlichen Buchhandelskette stattfand, der die Anmutung eines antiseptischen Partykellers hatte (noch vor der Corona-Krise!), überraschte die amerikanische Kriminalschriftstellerin Sara Gran ihre Zuhörer mit einer kurzen Bezugnahme auf Nelson Algren: Dessen (real existierender) Text „Nonconformity“, ein Essay in Buchlänge, habe für sie eine ähnliche Bedeutung wie der (fiktive) Text „Détection“ für ihre Heldin Claire DeWitt.

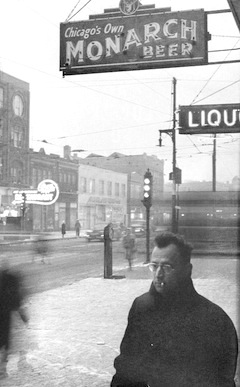

So wie es sich bei „Détection“ um das Bekenntnis und die Philosophie des genialen Detektivs Jacques Silette handelt, handelt es sich bei „Nonconformity“ um das poetisch-politische Bekenntnis des genialen amerikanischen Schriftstellers Nelson Algren (1909 – 1981). „Détection“ ist in den drei Claire-DeWitt-Romanen der philosophisch-praktische Leitfaden der „weltbesten Detektivin“, die rücksichtslos und allen Gefahren und Anfeindungen zum Trotz alles daran setzt, scheinbar unlösbare Verbrechen aufzuklären. „Nonconformity“ ist das Manifest eines Schriftstellers, der ohne Rücksicht auf Erfolg, Geld, soziales Ansehen und strafrechtliche Konsequenzen darauf beharrte, im Amerika der McCarthy-Ära gegen die Gleichschaltung des intellektuellen und künstlerischen Lebens aufzubegehren.

Algrens Überwachungsakte beim FBI war seit den 1940er Jahren immer dicker geworden, man hatte ihm Auslandsreisen untersagt, und die Bundespolizei setzte den Verlag Doubleday unter Druck, der schließlich nachgab und von der 1956 geplanten Publikation von „Nonconformity“ absah. Der circa neunzig Seiten dicke Essay wurde erst vierzig Jahre später veröffentlicht, bei Seven Stories Press in New York.

Sinn für das Absurde

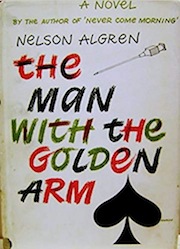

Von „Nonconformity“ existiert bislang keine deutsche Ausgabe. Die Romane und Erzählungen von Algren wurden zuletzt in den 1980er und 1990er Jahren in Deutschland verlegt (bei Zweitausendeins, vorbildlich übersetzt von Carl Weissner) und sind allesamt vergriffen. Der Autor des legendären Romans „Der Mann mit dem goldenen Arm“ ist hierzulande in Vergessenheit geraten, nachdem ihm das Gleiche schon in seiner Heimat passiert war. Kaum zu verstehen, denn seine Art, das Leben der Ausgestoßenen und Randgestalten der amerikanischen Gesellschaft zu beschreiben, ist einmalig und bleibt aktuell. In seinen Geschichten über Drogensüchtige, Alkoholiker, Prostituierte, Spieler, Streuner, Diebe und Betrüger lotete er die Abgründe des verzweifelten Überlebenskampfs dieser Menschen aus, in allen tragischen und komischen Aspekten. Dank seiner unbändigen Erzähllust gelang es ihm, authentische Milieuschilderungen mit einem Sinn für das Absurde der menschlichen Existenz zu verbinden.

Was Nelson Algren angetrieben hat, welcher kompromisslose Kampfgeist ihn dazu brachte, sich dem Konformitätsdruck der amerikanischen Gesellschaft zu verweigern, legte er in diesem Essay dar. „Nonconformitiy“ ist die Kampfschrift eines einzelgängerischen Poeten, der Zeit seines Lebens auf der Seite der Verlierer des amerikanischen Traums stand, den er als Alptraum empfand.

Dementsprechend radikal ist seine Definition der Rolle des Schriftstellers: „Eine gewisse Rücksichtslosigkeit und das Gefühl, von der Gesellschaft ausgeschlossenen zu sein, ist für einen Schriftsteller genauso essentiell wie für einen Verbrecher. Wer beabsichtigt, mit Waffengewalt jemanden zu überfallen, wird nicht nur von der Idee angetrieben, sich mal eben schnell eine Menge Geld zu besorgen, und genauso wenig wird ein Dichter nur davon angetrieben, seinen Namen auf einem Buchcover zu sehen, wie sehr ihn das auch befriedigen mag. Vielmehr sind beide darauf erpicht, sich zu rächen, abzurechnen, etwas heimzuzahlen.“ (Man ersetze „Schriftsteller“ durch „Detektiv“, und schon landet man im gedanklichen Universum von „Détection“ von Jacques Silette bzw. Claire DeWitt bzw. Sara Gran.)

„Nonconformity“ entstand in Einzelteilen über mehrere Jahre hinweg. Der sprachgewaltige Essay steckt voller literarischer Anspielungen, angefangen bei Dostojewski über F. Scott Fitzgerald bis hin zu Simone de Beauvoir (mit der er lange Zeit persönlich verbunden war), und ist gespickt mit Seitenhieben auf Persönlichkeiten des politischen und kulturellen Lebens. Sehr poetisch formuliert, lebt der Text von seinen sprunghaften, mitunter waghalsigen Assoziationen. Keine leichte Lektüre also, aber eine lohnende, auch heute noch.

Gegen die Gesellschaft

Für Algren erschöpfte sich die Rolle des Schriftstellers nicht darin, ein kritischer Kommentator der Gesellschaft zu sein, sondern er verlangte von ihm, sich in ästhetischer und sozialer Hinsicht gegen die Gesellschaft zu positionieren. Ein wahrer Schriftsteller kann nur kompromisslos und eine Außenseiter sein. Seine Sympathie muss den Ausgestoßenen gelten, weil er ist selbst ein Ausgestoßener ist. Ein Autor, der, wie F. Scott Fitzgerald, das Leben eines Millionärs führt, wird unglaubwürdig und muss an dem Empfinden seiner Unglaubwürdigkeit zu Grunde gehen (so Algrens Diagnose der Ursache des Niedergangs des großen Kollegen). Ein angepasster Schriftsteller kann nur ein schlechter Schriftsteller sein, denn:

„Der amerikanischen Literatur, so scheint mir, wird jede Lebenskraft fehlen, wenn sie nicht auf das enorme Reservoir des kranken, rachsüchtigen Lebens zurückgreift, das wie ein unterirdischer Fluss unter unseren Boulevards fließt. Wenn diese Abwasserkanäle überlaufen, dann nennen wir das ‚eine Welle des Verbrechens‘; wenn dann nach einer Weile das Wasser zurückgeht, beruhigen wir uns wieder, bis es erneut über die Bordsteinkante schwappt. Dann werden die Pumpen rausgeholt und eine neue Reformwelle gefordert, von der Presse, den Priestern und den Politikern, was kurzfristig die Zeitungsauflagen steigert, für einige Sonntag die Kirchenbänke füllt und ein paar Lohnerhöhungen nach sich zieht.“

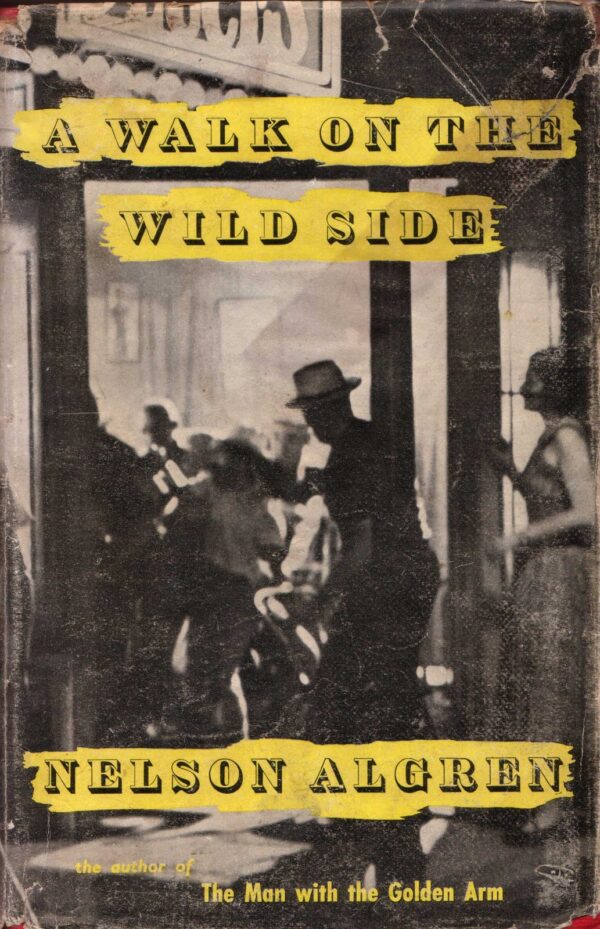

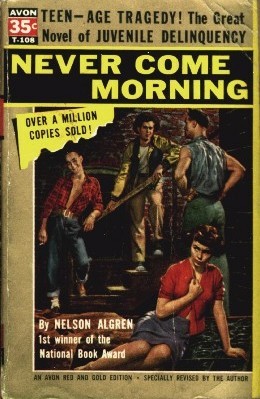

Um dem enormen Konformitätsdruck einer von Grund auf verlogenen Gesellschaft zu entgehen, bleibt dem Schriftsteller nichts anderes übrig, als sich jenen Menschen zuzuwenden, deren bloße Existenz schon die Ideologie des American Way of Life dementiert – den Underdogs und Bewohnern der schmutzigen, heruntergekommenen Viertel, den Nachtgestalten, die nach Einbruch der Dunkelheit ihr Glück auf der Schattenseite des Lebens suchen und stets ihr Unglück finden. („A Walk On The Wild Side“ und „The Neon Wilderness“ und „Never Come Morning“ lauten dementsprechend seine Buchtitel.) Denn die Chancenlosen, die Vergessenen und Ausgestoßenen sind es, die – im Gegensatz zu den verlogenen Opportunisten in den antiseptischen Vorstädten – überhaupt noch in der Lage sind, ein wirkliches menschliches Drama zu erleiden. Weil sie „die Einsamkeit ihrer namenlosen Existenz in den nachtblauen Bars“ noch zu empfinden vermögen – dort, wo Drogen zum Alltag gehören und „zehn Uhr abends sich immer ein bisschen wie fünf Uhr nachmittags“ anfühlt.

Man mag über das Schicksal der Ausgegrenzten die Schulter zucken, man mag den Konformitätszwang der Mehrheits-Gesellschaft als gegeben abtun und darüber hinweggehen, aber Algren dringt in seinem Essay zum Kern des Problems vor: Amerikas Gesellschaft als Ganzes, wie auch jedes einzelne angepasste Individuum, fühlt sich schuldig. Dieses Schuldgefühl macht die Einzelnen wie auch die Gesellschaft aggressiv und bringt sie dazu, jene Menschen aktiv auszugrenzen, die nicht konform sind. Denn das nicht eingelöste Glücksversprechen des American Way quält die angepasste Mehrheit umso mehr angesichts des Vorhandenseins der hundertprozentig Chancenlosen . Weil nichts unerträglicher ist als der Anblick der Exilierten und Separierten, die ihr Leben auf der Nacht- und Schattenseite fristen ohne die Segnungen des Konsums, unter dem Fluch der Asozialität.

Moralische Leere

Das Empfinden einer völligen moralischen Leere (entsprechend der Aussage von William Faulkner: „Amerika hat sein Herz verloren“) verursacht ein unerträgliches Unbehagen, denn das angeblich universelle, für alle geltende Glücksversprechen wurde nicht eingelöst. Das wäre noch nicht so schlimm, wenn Unglück und Leid akzeptiert würden. Aber in der lautstark deklamierten Einheitsideologie der Geschäftigen, Geschäftsleute und Geschäftemacher, für die Glück sich in rein materiellen Dimensionen bemisst, sind Unglück und Leid nicht vorgesehen: “Noch nie hat ein Volk seine eigene Tragödie mit so geringem Sinn für das Tragische ertragen“, schreibt Algren. Und deshalb wird jede nicht-konforme Existenz in den USA zu einem Skandal, denn die bloße Existenz der Underdogs ist der Beweis für das Scheitern der Gesellschaft: Warum sollte ein „Versager“, der es nicht einmal bis zum Tellerwäscher schafft, davon träumen Millionär zu werden?

Denen, die von Anfang an keine Chance hatten, widmet Algren seine Romane und Erzählungen, angefangen bei dem drogensüchtigen Frankie Machine in „Der Mann mit dem goldenen Arm“ (in Hollywood schändlich massakriert von Otto Preminger) bis hin zu den Prostituierten, die am Ende ihrer „Karriere“ nicht mal auf einen Scherbenhaufen blicken können, weil es nie etwas gab, das in Scherben gehen konnte. Aber gerade aus der Chancenlosigkeit der ewigen Verlierer, die Algrens Geschichten bevölkern, ergibt sich ein seltsam verquerer Widerstandsgeist. Denn für ihn ist es allemal ehrlicher, sein Geld am Glücksspieltisch, auf der Pferderennbahn, auf dem Schwarzmarkt oder im Wettbüro zu verdienen als in der Fabrik. Und das dreckige Zimmer in einer heruntergekommenen Absteige trägt seiner Ansicht nach mehr zur Würde des Menschen bei als das Einfamilienhaus in der Vorstadt.

In der absurden Existenz der deklassierten Individuen offenbart sich die Absurdität der gesamten Gesellschaft. Mitunter ist das zum Brüllen komisch, zum Beispiel, wenn in der Erzählung „Die irre Wäscherin von Dingdong-Daddyland“ ein jungfräulicher Greis ältliche Ex-Prostituierte mit Hilfe seines geheimen Heroinvorrats dazu zwingt, für ihn speziell designte Kondome zu produzieren, die er lukrativ verhökert, während seine Sklavinnen tagein tagaus klammheimlich nach seinem raffiniert getarnten Rauschgift-Versteck suchen, um sich endlich mal einen richtig guten Schuss setzen zu können.

Stachel im fetten Fleisch

Die jeweils sehr individuell konstruierte Moral dieser Erniedrigten und Ausgestoßenen macht sie keineswegs zu besseren Menschen, im Gegenteil. Algrens Protagonisten sind böse, missgünstig und gemein. (Dass wir sie trotzdem mögen, ja lieben, verdanken wir Algrens großer Erzählkunst.) Sie sind Verbrecher und Betrüger, aber sie bewahren ihre Würde, indem sie nicht aufhören ein Stachel im fetten Fleisch der von Grund auf verdorbenen Gesellschaft zu sein. Ihr Widerstandsgeist ist so lebendig wie ihre Frechheit, Obszönität und schlitzohrigen Scheinheiligkeit. Denn eines wissen die Ganoven aus den dreckigen Seitenstraßen, schmuddeligen Bars und schäbigen Absteigen ganz genau: Wenn alles ein Riesenbetrug ist, dann ist es verlogen und lächerlich, einen kleinen Betrüger für sein angebliches Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen.

Aber das Lachen bleibt uns schnell im Hals stecken. Wenn eine Drogensüchtige, die nie ein Kind bekommen konnte, sich im ultimativen Rausch für die Reinkarnation der Mutter Gottes hält, wenn ein Boxer stehend k.o. ist und sich weigert zu Boden zu gehen, obwohl ihm dafür Geld geboten wurde, dann mag man eine Ahnung von dem bekommen, was Algren als „das Paradox ihrer Menschlichkeit“ bezeichnete. Manche von ihm geschilderten realen Schicksale, machen uns sprachlos, aber sie sind nach Algren der Kern der wahren amerikanischen Literatur: „Amerikanische Literatur, das ist die Frau im Gerichtssaal, die, als sie feststellt, dass niemand sie verteidigen will, fragt. ‚Ist denn überhaupt niemand auf meiner Seite?‘ Sie ist auch in dem Satz, den ich von einem zum Tode verurteilten Jugendlichen übernommen haben, der sagte: ‚Ich wusste sowieso, dass ich die Einundzwanzig nie erreiche.’“

Wer hat die Gewichte manipuliert?

„Schuld und Sühne“ oder auch „Verbrechen und Strafe“ als moralische bzw. soziale Konzepte sind bedeutungslos geworden. In Algrens Geschichten wird nicht gefragt, wer schuldig ist und wer nicht, sondern (fast schon geschäftsmäßig) wer mehr Schuld auf sich geladen hat. Welche Waagschale wiegt schwerer? Vor allem aber: Wer hat die Gewichte manipuliert? Wenn es keine Wahrheit gibt, kann es auch kein Urteil geben. Und dann ist jede Strafe eine Willkürmaßnahme. Zu ertragen ist dieser Zustand nur für jene, die sich eine eigene Moral konstruieren, mag sie auch noch so schief zusammengezimmert sein. Diese Hilfskonstruktion aus dem kaputten Ethik-Baukasten, bei dem entscheidenden Teile fehlen, verteidigen Algrens Protagonisten mit Händen und Füßen.

Hier trifft sich Algrens literarische Welt mit der von Sara Gran, deren gebeutelte, vom Drogenmissbrauch gezeichnete Protagonistin Claire DeWitt bis zur Selbstaufgabe ihre Fälle aufzuklären versucht und dabei ihrer ganz eigenen Ethik jenseits der gesellschaftlichen Moral folgt. Zum Überleben wie auch zur Ergründung der Wahrheit (was das Gleiche ist) setzt sie Mittel ein, ohne zu fragen, ob sie erlaubt sind oder nicht (es ist ohnehin niemand da, der irgendeine Erlaubnis erteilen könnte).

Claire DeWitts rücksichtslose Besessenheit entspricht der besessenen Rücksichtslosigkeit der kriminellen Schattenexistenzen in den Romanen und Erzählungen von Nelson Algren. In beiden Fällen geht es darum, sich die gestohlene Würde zurückzuerobern. Das Wundersame an Sara Grans DeWitt-Romanen ist, dass sich hier eine Protagonistin entschieden hat, das Rätsel ihrer Erniedrigung zu ergründen, auch wenn es ihr Verletzungen und Schmerzen zufügt oder gar ihre eigene Vernichtung bedeutet. Hier ähnelt ihre Verfasstheit der von Algrens Figuren.

Schon im ersten DeWitt-Roman wird das deutlich, wenn die völlig am Boden zerstörte Detektivin in New Orleans sinnlos anmutende Ermittlungen unter von Hurrikan gebeutelten Obdachlose durchführt, ohne Rücksicht auf Leib und Leben und ihre geistige Gesundheit. Genauso, wenn sie am Anfang des dritten Romans „Das Ende der Lügen“, nach einem Autounfall schwer verletzt ist, aber mit Waffengewalt aus dem Krankenwagen flüchtet, um sich unbeirrt auf einen selbstzerstörerischen Ermittlungstrip zu begeben, der sie immer tiefer in den Abgrund der eigenen Obsessionen treibt, aber auch zu neuen Erkenntnissen führt, sogar über sich selbst (und nicht zuletzt ihr Heil in absurder Ironie findet, etwa wenn ihr im Drogenrausch eine Maus ihr die Miniaturausgabe des Leitfadens von Jacques Silette vor die Nase hält.)

Wahrheit als Obsession

Wenn Claire DeWitt (in „Die Stadt der Toten“) erklärt: „Eigentlich ist niemand daran interessiert, dass Geheimnisse offen gelegt, Rätsel gelöst und Wahrheiten ans Tageslicht gebracht werden“, dann trifft sich diese Einstellung mit der von Algren, dass die amerikanische Gesellschaft keinen Wert darauf legt, nach den Gründen für ihren moralischen Bankrott zu suchen. Wenn Claire DeWitt ihren selbstzerstörerischen Obsessionen nachgeht, wirkt sie wie die Genre-Version einer typischen Algren’schen Nachtschatten-Figur, die lieber im Drogenrausch untergeht, auf das falsche Pferd setzt oder in einen aussichtslosen, manipulierten Zweikampf geht, als klein bei zu geben, auch wenn der Gegner übermächtig ist.

Und wenn es in „Détection“ heißt: „Die Wahrheit liegt, ob es uns gefällt oder nicht, genau dort, wo sich das Verdrängte und das Vernachlässigte begegnen, in Nachbarschaft zu all dem, was wir vergessen machen wollten“, dann klingt das beinahe wie ein Zitat aus Algrens Essay. Ebenso das Beharren Silettes, ein wahrer Detektiv müsse grundsätzlich das aufopferungsvolle Leben eines deklassierten Außenseiters führen, was Algren vom wahren Schriftsteller fordert.

„Nonconformity“, das reale Werk des realen Nelson Algren führt jeden Schriftsteller, der sich ernsthaft damit beschäftigen will, wer wie und warum die Gewichte manipuliert hat, auf die richtige Spur. Genau wie das fiktive Werk „Détection“ des fiktiven Jacques Silette der fiktiven Detektivin Claire DeWitt den Weg zur Wahrheitsfindung weist. In beiden Fällen handelt es sich darum abzurechnen und heimzuzahlen.

„Und natürlich“, so Algren, „müssen beide daran scheitern. Ob der eine oder der andere tatsächlich von der Gesellschaft beraubt wurde, spielt keine Rolle. Ein Mensch, der wirklich davon überzeugt ist, wie unlogisch das auch immer sein mag, wird die Leiden eines Verdammten ertragen, um sich das, was ihm genommen wurde, zurückzuholen. Denn wenn er das Gefühl hätte, es nicht verdient zu haben, wäre er augenblicklich aus dem Geschäft, egal ob als Verbrecher oder als Dichter.“ Oder als Detektivin, mag man hinzufügen.

Robert Brack

(Alle Algren-Zitate aus: Nelson Algren „Nonconformity. Writing On Writing“, Seven Stories Press, New York 1996. Die zitierten Passagen wurden von mir übersetzt – R.B.)

Robert Brack bereist Welten und Epochen in Büchern, entweder auf eigenem Ticket oder als blinder Passagier. Sein Thriller „Dammbruch“ erscheint im September 2020 bei Ellert & Richter. Seine Texte bei uns hier.