About Crime Fiction

About Crime Fiction

Hinweise zur Sekundärliteratur von Thomas Przybilka

(Lieferung No. 66 Juli bis Dezember 2017)

Seit Jahren bibliografiert, archiviert und kommentiert der Ehrenglauser-Preisträger Thomas Przybilka in seinem BoKAS (= Bonner Krimi-Archiv Sekundärliteratur) wissenschaftliche und publizistische Arbeiten aus aller Welt, die sich mit den unendlichen Facetten von Kriminalliteratur befassen. In unregelmäßig regelmäßigen Abständen erscheinen dann seine unschätzbar wertvollen Zusammenfassungen der aktuellen Sekundärliteratur, die jeder zur Kenntnis nehmen muss, der sich auch nur ein bisschen über seine Lieblingsliteratur kundig machen möchte. Ein solcher „Newsletter“ hat leicht einmal 160 bis 200 Seiten; deswegen empfiehlt CrimeMag unregelmäßig ein paar Titel aus dieser Fülle, die uns besonders bemerkenswert erscheinen.

KTS # 66 (Juli – Dezember 2017)

Beck, Sandra: Narratologische Ermittlungen. Muster detektorischen Erzählens in der deutschsprachigen Literatur. 2017, 823 S., Universitätsverlag Winter (Probleme der Dichtung – Studien zur deutschen Literaturgeschichte, Bd. 51) 98 Euro.

Beck, Sandra: Narratologische Ermittlungen. Muster detektorischen Erzählens in der deutschsprachigen Literatur. 2017, 823 S., Universitätsverlag Winter (Probleme der Dichtung – Studien zur deutschen Literaturgeschichte, Bd. 51) 98 Euro.

2012 legte Sandra Beck an der Universität Mannheim ihre Dissertation „Um-Schreibungen und Auf-Lösungen“ vor. Fünf Jahre später ist nun diese Dissertation in einer überarbeiteten Fassung unter dem Titel „Narratologische Ermittlungen“ auch für alle anderen Interessierten greifbar. Ihre Analyse gliedert Sandra Beck in drei große Teile. Beginnend mit „Erzählen über Kriminalität“, widmet sich Sandra Beck der Geschichte und der Entwicklung der Verbrechensliteratur bis hin zum Beginn der Detektivliteratur. Als Beispiele führt sie Mord- und andere Verbrechenserzählungen von Harsdörffer („Der Grosse Schauplatz jämmerlicher Mord-Geschichte“, 1648) über Feuerbach („Aktenmäßige Darstellung merkwürdiger Verbrechen“, 1828/29) bis zu den Klassikern der Verbrechensliteratur und Vorläufern der Kriminalliteratur, Jodokus D.H. Temme und Ludwig Habicht, auf. Im zweiten Kapitel „Erzählte Kriminalität“ beleuchtet sie verschiedene Varianten von Detektivgeschichten, wie genrefundierendes, genretradierendes und genretranszendierendes Erzählen. Das dritte und letzte große Kapitel widmet sich exemplarisch vier Autoren: Leo Perutz, W.G. Sebald, Uwe Johnson und Christoph Peters. Gleichzeitig wirft Sandra Beck auch einen Blick auf zahlreiche „Nebenschauplätze“ anderer Kriminalautorinnen und- autoren. Für diese Schlenker in die Geschichte der deutschen Kriminalliteratur hat sie eine Vielzahl von Rezensionen und Kritiken zu, so scheint es, fast jeder/m deutschen Kriminalschriftstellerin/er ausgewertet und kurz kommentiert. Es ist Sandra Beck gelungen, dem Leser eine wahrlich umfassende Darstellung der Entwicklung der deutschsprachigen Kriminalerzählung respektive der Kriminalliteratur zu unterbreiten. Umfangreich wie ihre Analyse ist auch das Literaturverzeichnis der Primär- wie Sekundärliteratur. Der obligatorische Namensindex erschließt diese Geschichte der deutschsprachigen Kriminalliteratur. Wünschenswert wäre, ergänzend zum Namenregister und zu der Fülle von Informationen, auch eine Stichwort-/Schlagwortregister gewesen.

Sandra Beck ist Akademische Rätin a.Z. am Seminar für Deutsche Philologie der Universität Mannheim. Forschungs- und Lehrschwerpunkte: Gattungsgeschichte und Gattungstheorie, Literatur im 20. und 21. Jahrhundert, Erzähltheorie und Interkulturalität. Veröffentlichungen zu den Themen Literatur und Terrorismus, kriminalliterarisches Erzählen, Erinnerungspolitik und expressionistische Lyrik. (tp) KTS 66

Kittstein, Ulrich: Gestörte Ordnung. Erzählungen vom Verbrechen in der deutschen Literatur. 2016, 309 S., Universitätsverlag Winter (Beiträge zur Neueren Literaturgeschichte, Bd. 359), 38 Euro.

Kittstein, Ulrich: Gestörte Ordnung. Erzählungen vom Verbrechen in der deutschen Literatur. 2016, 309 S., Universitätsverlag Winter (Beiträge zur Neueren Literaturgeschichte, Bd. 359), 38 Euro.

Kapitalverbrechen irritieren die Menschen, gleichwohl machen sie neugierig. Was ist geschehen, wie ist es geschehen und welche Motive stehen hinter der Tat? Die vier großen W (wer, wann, wo, weshalb) waren bereits vor dem Krimiboom in der deutschsprachigen Literatur die entscheidenden und interessantesten Fragen. Kein Wunder, dass sich auch die wichtigsten Literaten der Neuzeit in ihren Werken mit dem Verbrechen auseinandersetzen. Ulrich Kittstein versammelt in „Gestörte Ordnung“ insgesamt fünfzehn Interpretationen und Analysen zu bedeutenden Erzählungen und Romanen aus der Spätaufklärung bis zur Neuzeit, die sich mit der künstlerischen Darstellung des Kapitalverbrechens auseinandersetzen. Kittstein zeigt, wie Autoren immer wieder neue Erzählformen entwickelten und entwickeln, um diese „gestörte Ordnung“, die ein Verbrechen im geregelten Alltag mit sich bringt, darzustellen. Ergänzend zu den einzelnen Fallbeispielen und Analysen beschließt eine kleine Auswahl weiterführender Literatur das vorliegende Werk.

Inhalt: Einleitung: Vom Verbrechen erzählen / Lehrreiche Verwirrung. Friedrich Schiller „Der Verbrecher aus verlorener Ehre“ / „… dir soll Gerechtigkeit widerfahren!“. Heinrich von Kleist „Michael Kohlhaas“ / Künstlertum zwischen Verbrechen und Erlösung. E.T.A. Hoffmann „Das Fräulein von Scuderi“ / Rätselgeschichte, Milieustudie, religiöses Exempel. Annette von Droste-Hülshoff „Die Judenbuche“ / Das Verbrechen bleibt aus. Adalbert Stifter „Der beschriebene Tännling“ / Erzählen als Therapie. Theodor Storm „Ein Doppelgänger“ / Vom Ruin eines wohlgeordneten Lebens. Gerhart Hauptmann „Bahnwärter Thiel“ / Der leidende Mensch und der Terror der Gesellschaft. Leonhard Frank „Die Ursache“ / Visionen des Grauens. Leo Perutz „Der Meister des Jüngsten Tages“ / Verbrecherische Geschäfte. Bertolt Brecht „Dreigroschenroman“ / Hybris und Verführbarkeit. Werner Bergengruen „Der Großtyrann und das Gericht“ / „Eine noch mögliche Geschichte“? Friedrich Dürrenmatt „Die Panne“ / Zwangsordnungen. Thomas Bernhard „Das Kalkwerk“ / Ein Geruchsgenie als Mörder. Patrick Süskind „Das Parfüm“ / Stimmen zur RAF. Friedrich Christian Delius „Himmelfahrt eines Staatsfeindes“ / Schluss: Facetten eines Erzählmodells / Literaturhinweise.

Ulrich Kittstein, Jahrgang 1973. Studium der Germanistik und Geschichte in Trier. 1997 Magister Artium. 2001 Promotion und 2005 Habilitation in Mannheim. 2006 Auszeichnung der Habilitationsschrift mit dem Preis der Universität Mannheim für Sprache und Wissenschaft. 2009 Ernennung zum Außerplanmäßigen Professor. (tp) KTS 66

Christie, Agatha: Die Autobiographie. 2017, 638 S., 31 s/w Fotos auf Tafeln, (Agatha Christie: An Autobiography, Ü.v. Hans Erik Hausner), Atlantik Verlag (Hoffmann und Campe), 30 Euro.

Christie, Agatha: Die Autobiographie. 2017, 638 S., 31 s/w Fotos auf Tafeln, (Agatha Christie: An Autobiography, Ü.v. Hans Erik Hausner), Atlantik Verlag (Hoffmann und Campe), 30 Euro.

1977, ein Jahr nach dem Tod von Agatha Mary Clarissa Christie Mallowan (1890-1976), erschien ihre Autobiographie in Großbritannien unter dem schlichten Titel „An Autobiography“. In Deutschland brachte der Moewig Verlag 1986 diese Erinnerungen unter dem Titel „Meine gute alte Zeit“ (Moewig Taschenbuch 2389) heraus. Trotz des Ruhms der „Queen of Crime“ war diese deutsche Ausgabe schnell und dann für lange Zeit vergriffen. Der Atlantik Verlag, Imprint des Verlages Hoffmann und Campe, hat jetzt „Die Autobiographie“ neu aufgelegt. Das Vorwort dazu wurde, ursprünglich für die englische Ausgabe 2010, von Mathew Prichard verfasst, einem Enkel der Autorin. In diesen unprätentiös verfassten Memoiren lässt Agatha Christie die Leser an ihrem Leben, ihrer Arbeit als Pflegerin verwundeter Soldaten während des Ersten Weltkrieges, als Hilfskraft in einer Apotheke (wo sie mit Giften bekannt wurde), an der Zeit während der archäologischen Ausgrabungen ihres zweiten Mannes Max im Irak und – natürlich – an ihrer schriftstellerischen Tätigkeit teilhaben. Allein Hinweise zu den berühmt-berüchtigten elf Tagen ihres geheimnisvollen Untertauchens – vermutlich als Antwort auf die Untreue ihres ersten Ehemanns – erwartet man vergebens. Zwar geht sie auf die Trennung ein, das Geheimnis dieser elf Tage aber wird von ihr nicht gelüftet. Liebhabern des „Golden Age“ der britischen Kriminalliteratur dürfte die Neuausgabe von Agatha Christies Memoiren sehr willkommen sein.

Josefsson, Dan: Der Serienkiller, der keiner war und die Psychotherapeuten, die ihn schufen. 2017, 591 S., 16 S. farbiger Bildteil, (Mannen som slutade ljuga, Ü.v. Stefan Pluschkat), btb Taschenbuch , 12 Euro.

Als der Kleinkriminelle und drogenabhängige Sture Bergwall 1991 in die Psychiatrie der Klinik Säter bei Stockholm eingewiesen wird, ahnt noch niemand, wie unheilvoll sich die angestrebte Therapie entwickeln wird. Sture Bergwall wird auf Psychopharmaka gesetzt – eine verhängnisvolle Entscheidung. Persönlichkeits- und Profilneurose veranlassen Bergwall im Laufe der Therapie zu Geständnissen, die die Öffentlichkeit in Schweden immens erschüttern: Bergwall gesteht, der Serienkiller Thomas Quick zu sein. Auf sein Konto kämen im Zeitraum von 1992 bis 2001 mehr als 30 Vergewaltigungen und Morde. Für acht dieser gestandenen Kapitalverbrechen wird Bergwall/Quick verurteilt. Erst nach gut zwanzig Jahren stellt sich heraus, dass Bergwall/Quick diese Geständnisse erfunden hat. Der Narzisst Bergwall wollte nur an die verschreibungspflichtigen Medikamente in der größten psychiatrischen Einrichtung Schwedens gelangen. Dass seine Therapeutin und deren Mitarbeiter nicht unerheblich zu dieser Mordsaga beitrugen und hier eine gewissen Verantwortung hatten, wurde lange Zeit nicht erkannt. Die Verurteilung von Sture Bergwall/Thomas Quick weitete sich zum größten Justizskandal Schwedens aus. Neben der Medikamentenabhängigkeit war es Bergwalls/Quicks Geltungssucht, prominent im Fokus der Öffentlichkeit zu stehen, gefördert allerdings auch durch eine Therapie mit Tunnelsicht. Neben einer großen Anzahl von Anmerkungen zitiert der Journalist Dan Josefsson im Anhang seiner Aufarbeitung des größten Justizskandals in der Geschichte Schwedens eine Unzahl von Quellen und weiterführender Literatur. www.josefsson.net

Kloft, Mauritius / Starke, Gerhard: Die Morde von Remagen. Die Jagd auf den Schwerverbrecher Dieter Zurwehme. 2017, 137 S., Gardez! Verlag / Verlag Chr. Kloft, 11,90 Euro.

Kloft, Mauritius / Starke, Gerhard: Die Morde von Remagen. Die Jagd auf den Schwerverbrecher Dieter Zurwehme. 2017, 137 S., Gardez! Verlag / Verlag Chr. Kloft, 11,90 Euro.

Im Dezember 1998 nutzte der mehrfach vorbestrafte Mörder Dieter Zurwehme den Freigang aus der JVA Bielefeld-Senne zur Flucht. Die Fahndung nach ihm brachte keinen Erfolg, bis im Frühjahr 1999 alles aus dem Ruder lief. In Remagen tötete Zurwehme vier Menschen. Maßgeblich an seiner Festnahme im August 1999 in Greifswald war der leitende Mordermittler der Koblenzer Mordkommission, Gerhard Starke, beteiligt. Überschattet wurde die Festsetzung des Gewaltverbrechers allerdings durch einen fatalen Fehler, als in Meldrungen/Thüringen Polizeibeamte einen Urlauber für Zurwehme hielten und ihn erschossen. Der Jungjournalist Mauritius Kloft hat 20 Jahre nach den Bluttaten den im Ruhestand lebenden Kriminalhauptkommissar Starke in einem Langzeitinterview ausführlich zu den Taten und zur Fahndung befragt. Die Morde, die anschließende Flucht des Täters quer durch Deutschland und die bundesweite Fahndung nach ihm hielten seinerzeit ganz Deutschland in Atem.

Mauritius Kloft, Jahrgang 1995, wuchs mit drei Brüdern in Kölbingen/Westerwald auf. 2015 machte er in Limburg Abitur und erhielt dazu den Geschichtspreis der Stadt Limburg. Seit 2015 besucht er die Kölner Journalistenschule für Politik und Wirtschaft. Daneben studiert er an der Universität Köln Volkswirtschaft. Er wirkte an mehreren Bucherveröffentlichungen mit.

Kühner, Michael: Trümmermorde. Spektakuläre Verbrechen im Stuttgart der Nachkriegszeit. 2017, 207 S., zahlreiche s/w Fotos, Gmeiner-Verlag, 20 Euro.

Kühner, Michael: Trümmermorde. Spektakuläre Verbrechen im Stuttgart der Nachkriegszeit. 2017, 207 S., zahlreiche s/w Fotos, Gmeiner-Verlag, 20 Euro.

Michael Kühner hat exemplarisch sieben Mordfälle aus der Zeit von 1945 bis 1958, begangen in Stuttgart, für sein Buch ausgewählt. Er schildert, wie Menschen auch in dieser Ausnahmezeit kurz nach dem Krieg ihre Mitbürger aus Habgier, Hass oder kaltblütig geplant umbringen. Und auf der Gegenseite versuchten junge Kriminalpolizisten, meist Kriegsheimkehrer, denen Berufserfahrung wie Ausbildung fehlte, zusammen mit Schutzpolizisten Aufklärungsarbeit zu leisten. In dieser Zeit, geprägt durch vielfältigen Mangel an Waren des täglichen Gebrauchs, musste zudem von ihnen der Übergang vom Nazi-Polizeistaat in eine geordnete und demokratisch ausgerichtete Polizeiarbeit geleistet werden.

Inhalt: Vorwort / Affekt oder eiskalter Mord? / Tod einer Schwarzhändlerin / Mord an einem Polizeibeamten: Der Fall Boris J. / Der Todesfahrer / Wildwest im Kino – und noch ein Mord / Wenn die Fantasie Amok läuft / Der erste Kidnapping-Fall in Deutschland / Danksagung / Quellenverzeichnis.

Michael Kühner, Jahrgang 1948, ehemaliger Leiter der Mordkommission Stuttgart, ist Kurator des Polizeimuseums und Gründer des Polizeihistorischen Vereins e.V. Stuttgart. (tp) KTS 66

Leonhardt, Rainer / Schurich, Frank-Rainer: Berliner Mord-Geschichten I. Ein kriminalhistorischer Stadtführer durch Berlins Mitte. 2017, 158 S., 2 farbige Karten, zahlreiche s/w Fotos, Verlag Dr. Köster (Berliner Geschichten, Bd. 1), 9,95 Euro.

Leonhardt, Rainer / Schurich, Frank-Rainer: Berliner Mord-Geschichten I. Ein kriminalhistorischer Stadtführer durch Berlins Mitte. 2017, 158 S., 2 farbige Karten, zahlreiche s/w Fotos, Verlag Dr. Köster (Berliner Geschichten, Bd. 1), 9,95 Euro.

Zwischen Hackescher Markt, Fernsehturm, Berlin Alexanderplatz, zur Spree bis zum Märkischen Museum glitzert die Mitte Berlins in voller Pracht. Neben dem funkelnden Licht gibt es bekanntlich auch Schattenseiten. Die Autoren Leonhardt und Schurich haben sich den Schattenseiten der Metropole zugewandt und erkunden auf zwei Routen die Abgründe der Stadt. Sie leuchten die dunklen Viertel aus, in denen Mord und Totschlag, Verrat und Leidenschaft, Folter und Betrügereien zu Hause waren. Vierundachtzig Tatorte haben sie ausgemacht. Diese sind bestens (inklusive Querverweisen) auf zwei Stadtplanausschnitten kartiert und die dort begangenen Verbrechen kurz und prägnant beschrieben. Wer den relativ kurzen Routen dieser Stadtwanderung folgen wird, stolpert auf den wenigen Kilometern (Route 1 = zwei Kilometer / Route 2 = 4 Kilometer) über eine erstaunlich große Anzahl von schweren bis schwersten Untaten, kann gewitzte Ganoven kennenlernen oder auf listige Betrüger hereinfallen. Die erste Route führt vom Alexanderplatz über das Nikolaiviertel zurück zum Ausgangspunkt. Die zweite Route beginnt an der Jannowitzbrücke, dann zum Märkische Viertel, weiter zur Fischerinsel und endet am Gendarmenmarkt.

Prinz, Heinrich J.: Erinnerungen eines Polizisten. Eine Polizistenlaufbahn im Wandel der Zeit. 2016, 574 S., zahlreiche s/w Fotos, Novum Verlag (novum pro), 24,20 Euro.

Prinz, Heinrich J.: Erinnerungen eines Polizisten. Eine Polizistenlaufbahn im Wandel der Zeit. 2016, 574 S., zahlreiche s/w Fotos, Novum Verlag (novum pro), 24,20 Euro.

Am 21. April 1952 hat die Bewerbung von Heinrich J. Prinz, der soeben seinen zwanzigsten Geburtstag gefeiert hatte, den langersehnten Erfolg. An diesem Tag hat sich der junge Mann in der Jägerkaserne in Eichstätt zu melden. Dort ist die 7. Hundertschaft der Bayerischen Bereitschaftspolizei untergebracht. Und hier beginnt Prinz seine Polizeikarriere. Nach erfolgreicher Ausbildung wird Prinz als Kriminalanwärter zur Münchener Kripo abkommandiert. Zunächst wird er als Sachbearbeiter im Betrugsdezernat eingearbeitet. Später dann erfolgt seine Versetzung in die Staatsschutzabteilung, wo er mit Einsatzplanungen, unter anderem auch mit der Sicherheitsplanung für die Olympischen Spiele 1972, betraut wird. Sein Versetzungsgesuch zum Kripo-Stab wird aufgrund seiner bisherigen Leistungen befürwortet. Heinrich J. Prinz wird Kommissariatsleiter. 1982 folgt sein Wechsel zum LKA. Dort wird Prinz wird in der Abteilung zur Bekämpfung der OK (Organisierte Kriminalität) eingesetzt. In seinem Rückblick arbeitet Prinz seine Erfahrungen und Erinnerungen auf und zeichnet ein Bild der stetig zunehmenden Entwicklung der Kriminalität.

Püschel, Klaus / Mittelacher, Bettina: Tote lügen nicht. Ein Krimi-Sachbuch. Faszinierende Fälle aus der Rechtsmedizin. 2017, 288 S., s/w Fotos und Abbildungen, Verlag Ellert & Richter, 14,95 Euro.

Püschel, Klaus / Mittelacher, Bettina: Tote lügen nicht. Ein Krimi-Sachbuch. Faszinierende Fälle aus der Rechtsmedizin. 2017, 288 S., s/w Fotos und Abbildungen, Verlag Ellert & Richter, 14,95 Euro.

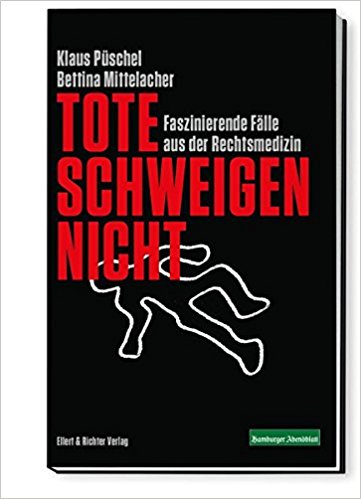

Püschel, Klaus / Mittelacher, Bettina: Tote schweigen nicht. Ein Krimi-Sachbuch. Faszinierende Fälle aus der Rechtsmedizin. 2016, 256 S., 6 s/w Abbildungen, Verlag Ellert & Richter, 14,95 Euro.

Wenn der Direktor des Hamburger Instituts für Rechtsmedizin die Toten auf dem Seziertisch ein letztes Mal zum „Sprechen“ bringt, bleibt kein Geheimnis verborgen. Es sind zumeist spektakuläre Fälle, zu denen der Rechtsmediziner nach intensiver Begutachtung und Autopsie wertvolle und entscheidende Hinweise an die Mordermittler weitergeben kann. Sein Urteil ist ein wichtiger Beitrag bei der Aufklärung der Fälle. Zusammen mit Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin und Justizkolumnistin beim „Hamburger Abendblatt“, hat er in den beiden vorliegenden Büchern zahlreiche aufsehenerregende und faszinierende Kriminalfälle dokumentiert. Zu jedem hier beschriebenen Fall folgt im Anhang ein Textkasten, der sich ausführlich mit einer Hintergrundanalyse der dokumentierten Todesfälle, Medikation, Symptomen oder Fahndungsabläufen beschäftigt. „Kein Fach ist so lebendig wie die Rechtsmedizin“, so lautet das Credo des Forensikers Püschel.

Wenn der Direktor des Hamburger Instituts für Rechtsmedizin die Toten auf dem Seziertisch ein letztes Mal zum „Sprechen“ bringt, bleibt kein Geheimnis verborgen. Es sind zumeist spektakuläre Fälle, zu denen der Rechtsmediziner nach intensiver Begutachtung und Autopsie wertvolle und entscheidende Hinweise an die Mordermittler weitergeben kann. Sein Urteil ist ein wichtiger Beitrag bei der Aufklärung der Fälle. Zusammen mit Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin und Justizkolumnistin beim „Hamburger Abendblatt“, hat er in den beiden vorliegenden Büchern zahlreiche aufsehenerregende und faszinierende Kriminalfälle dokumentiert. Zu jedem hier beschriebenen Fall folgt im Anhang ein Textkasten, der sich ausführlich mit einer Hintergrundanalyse der dokumentierten Todesfälle, Medikation, Symptomen oder Fahndungsabläufen beschäftigt. „Kein Fach ist so lebendig wie die Rechtsmedizin“, so lautet das Credo des Forensikers Püschel.

Prof Dr. Klaus Püschel wurde 1983 in Rechtsmedizin habilitiert und 1985 zum Professor berufen. Seit 1991 leitet er als Direktor das Hamburger Institut für Rechtsmedizin. Als Kapazität auf dem Gebiet der Forensik ist er deutschlandweit und international gefragt. Der Autor zahlreicher Fachbücher wurde zum Ehrenkommissar der Hamburger Polizei ernannt.

Bettina Mittelacher hat sich als Journalistin auf die Schilderung von Kriminalfällen spezialisiert. Die Ururenkelin des Dichters und Juristen Theodor Storm ergründet als Gerichtsreportin die Psyche von Verbrechern, berichtet über spektakuläre Prozesse wie das Zugunglück von Eschede, die Entführung Jan Philipp Reemtsmas sowie Verbrechen an Kindern – und wurde auch Zeugin eines Mordes im Gerichtssaal. Sie schreibt Justizkolumnen für das „Hamburger Abendblatt“. (tp) KTS 66

Bezugshinweis: Unterstützen Sie bitte Ihren Buchhändler vor Ort – er wird sich über Ihre Bestellung freuen. Denken Sie daran: Amazon ist keine Buchhandlung, sondern ein Gemischtwarenladen!