Follow the Kulturindustrie

Follow the Kulturindustrie

Ein böser, grüner Unternehmer, Wirtschaftsverbrechen, Gier, Karrieregeilheit, Hitmen – die dänische Serie „Follow the Money“ könnte echt was sein. Dachte sich Thomas Wörtche, hat sich ganz nett unterhalten und war dann doch übellaunig.

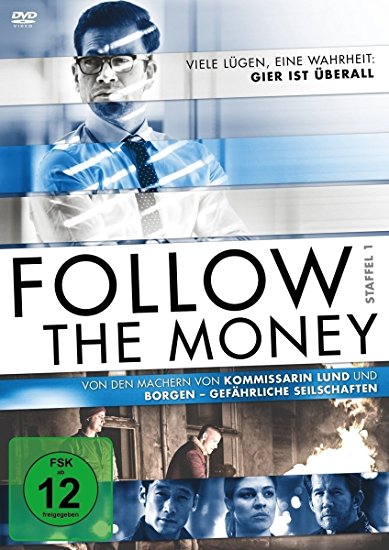

„Follow the money“ ist eine dänische Serie aus den Jahren 2016ff, deren 1. Staffel jetzt auf DVD vorliegt.

Obligatorisch der Hinweis, dass einer der Drehbuchautoren, Jeppe Gjervig Gram, auch an „Borgen“ beteiligt war, was im Grunde wenig sagt, denn bei den vielen, vielen Nordic Noirs läuft der Wiedererkennungseffekt eher über das Production Design als über persönliche Handschriften.

Und natürlich über die Denke.

Apropos Production Design – allmählich geht mir das nordische Chiaroscuro auf den Geist, vor allem, wenn es nur noch zum Dunkeln tendiert. Dazu die kuscheligen Schöner-Wohnen-Interieurs, die schnuckeligen Gadgets und die post-impressionistische Musik auch. All das ist mir zu schwummerig und irgendwie auch dem lumen naturale der Aufklärung allzu kontradiktisch gesetzt.

Aufklärung?

Die Denke ist nämlich aufklärerisch. Ein netter, aufstrebender Energiekonzern (vornehmlich mit Windkraft-Anlagen zu Gange) ist gar nicht so nett. Als in einem Windpark ein osteuropäischer Leiharbeiter zu Tode kommt und sich die Polizei in Gestalt des Leidensmannes und Störenfrieds Mads Justesen einschaltet und mit Hilfe einer Abteilung für Wirtschaftskriminalität zu graben beginnt, kommen, wenig überraschend, unschöne Dinge zum Vorschein: Insider-Handel mit Aktien, Bilanzfälschung, Betrug und eine Abteilung für´s Grobe, die für den üblichen Leichenanfall sorgt. Der charismatische CEO, Alexander Sødergren, ist ein manipulativer Maniake, die blitzkarrieremachende Chefin der Rechtsabteilung ist skrupellos, wenn auch naiv und letztlich total überfordert, die Drahtzieher und Finanziers im Hintergrund haben den Blick eiskalt auf den Profit gerichtet (was auch der irre Charismat zu spüren bekommt), und als Garnituren treiben sich noch herzige Kleinkriminelle an den Rändern der Handlung herum, die sich mit ihren Aktionen schwer verheben, aber letztendlich doch vielleicht die „besseren“ Menschen sind. Und natürlich der störrische, von keinem Vorgesetzten zu bremsende Polizist Mads, dessen obsessiver Diensteifer deutlich zur Verdrängung seines Ehefrustes dient – Frau hat MS und einen Liebhaber. Das wiederum hat mit dem, auch in Literaturkreisen, notorischen und fatalen Postulat nach „Charakterzeichnung“ zu tun. Figuren sollen „Tiefe“ haben, was bei der üblichen Abscheu vor dem „Leichten“ immer ein schlimmes Schicksal, Gebreste und andere tragische Züge meint. Siehe hier den wackeren Kommissar und seinen Kollegen, dem zwischendurch die Freundin weggemordet wird. Gute AutorInnen und RegisseurInnen brauchen, um Figuren auf den Punkt zu bringen, ein paar Zeilen, resp. Sekunden, durchschnittliche Autoren 800 Seiten, resp. 10 Stunden.

Kulturindustrie?

Das alles ist nicht unsympathisch oder gar misslungen. Alles ist routiniert inszeniert, gut geschauspielert, glatt geplottet, eher behäbig inszeniert und vor allem völlig überraschungsfrei. Kapitalismuskritik von der Stange, zusagen. Und auf den Konsens: „Ja, so läuft das wohl“ ausgerichtet. Ja, so läuft das wohl, wer wollte da widersprechen? Und ja, so kann man sich das erzählen lassen, wenn man den Wirtschaftsteil eher langweilig findet oder sich über das Offensichtliche noch ernsthaft wundert. Das Problem: Solche schnittigen Produktionen, und wenn sie sich noch so kritisch gebärden, beweisen nur, dass die „Dialektik der Aufklärung“ keinesfalls obsolet, sondern so aktuell wie eh und je ist. Und das hat mit dieser Art der „wohltemperierten“ Ästhetik zu tun: Keine Schockmomente (nicht wirklich), kein Exzess, alles im Rahmen des „guten Geschmacks“ und auf „Niveau“. Die Kulturindustrie und ihr Art-Forming ist schon bewundernswert effektiv. Traue keinen innovativen Unternehmern (es könnten bloße „Gesinnungsunternehmer“ sein: richtig – aber das tun wir sowieso nicht), lasse keine Frauen in wirklich haarige Jobs, sie knicken irgendwann ein (vor allem, wenn auch noch ein Kindelein im Spiel ist, bonjour gender-Tristesse) usw. usw. Und tauche alles in ein weiches skandinavisches Licht, dann werde noch die schönsten Scheußlichkeiten als Entertainment wegschlockerbar. Und das pp Publikum darf sich „kritisch“ fühlen. Das macht mir dann doch schlechte Laune.

Thomas Wörtche