Realitäts-Nuggets der alten Bundesrepublik

Große Filmproduzenten nach Marke des Tycoons, große Panzerkreuzer-Kapitäne also, die den Laden zusammenhalten, manisch nach Größerem streben, ihre Leute zum Guten wie zum Schlechten einpeitschen und dabei noch souverän auf dem Parkett zwischen gehobener Gesellschaft und Boulevard steppen, solche Filmproduzenten sind in der bundesdeutschen Geschichte eher selten: Lediglich Artur Brauner und dessen Konkurrent Horst Wendlandt entwickelten langfristig Legendenstatus, eine Generation später natürlich auch Bernd Eichinger. Zählt Günter Rohrbach mit seinen unbestrittenen Verdiensten auch in diese Riege? Dass aus der Gegenwart Oliver Berben einmal einen vergleichbaren Status haben wird, darf man wohl sicher anzweifeln.

Meist übersehen wird dabei einer, der wohl auch deshalb nicht gar so exponiert im Rampenlicht stand, weil er sein Geschäft nicht in der großen Welt des Glitz & Glam betrieb, sondern mit der kleinen Form des Fernsehens (bei weitem nicht nur) die bundesrepublikanischen Großschrankwände 50 Jahre lang verlässlich in bläulich schimmerndes Licht tauchte: Helmut Ringelmann. Dabei nimmt er es in Zahl der Produktionen spielend mit jeder großen Filmgesellschaft auf, von der Reichweite ganz zu schweigen: Zahlen, die im Kino knallende Sektkorken und berauschte Pressemitteilungen nach sich ziehen, waren in Ringelmanns Fernseh-Factory zur Kenntnis genommener Alltag.

Dass Ringelmann seit seinem Tod 2011 vielleicht nicht in Vergessenheit geraten, aber schon ein wenig aus dem Gedächtnis gerutscht zu sein scheint, hat vielleicht auch mit den drei Fernsehserien zu tun, für die sein Name in aller Regel steht: Mit seinen Dauerbrennern “Der Kommissar” (1969-1975, 97 Episoden), “Derrick” (1974-1997, 281 Episoden) und “Der Alte” (1977-2011, 356 Episoden) hat er den deutschen TV-Standard “Fernsehkrimi” zwar nicht erfunden (zuvor produzierte er schon “Das Kriminalmuseum”), aber als ein tendenziell auf Ewigkeit abzielendes Produktionssegment endgültig etabliert – im übrigen im ZDF und knapp vor dem ARD-”Tatort” (ab 1970), der als bewusster Gegenpol zum Studio- und Wohnstubenlook des “Kommissars” gesetzt war.

Heute gelten diese Ringelmann-Serien als Inbegriff staubigen Altherren-Pantoffelkinos, als Produkte eines öffentlich-rechtlichen Fernsehens, das den Kontakt zur Gegenwart verloren und sich mit seiner selbstlaufenden Produktionsroutine in die kalkrieselnde Vergreisung manövriert hat: Untotes, sedierendes Fernsehen, gerade noch für Parodien gut. Eine Vorstellung, die in erster Linie wohl auf dem “Derrick” der späten Jahre gründet. Dessen Zeit war im Grunde schon Mitte der 80er abgelaufen war. Mit Schimanski und Hannes Faber (“Der Fahnder”) hatte damals ein neuer – proletarischer, zupackender, moralisch nicht immer eindeutiger – Ermittlertyp in den Wohnzimmern Einzug gehalten.

Wagt man sich aber dennoch zumindest in die ersten anderthalb Jahrzehnte des Ringelmann’schen Krimi-Kanons, wird man erstaunt sein über den Reichtum, der einen dort erwartet: Krimi-Meisterleistungen waren die vom früheren SS’ler Herbert Reinecker verfassten Storys zwar allesamt nicht. Doch unter Ringelmanns Aufsicht und in den Händen fähiger Regisseure, Kameraleute, Komponisten, Cutter und Schauspieler wurden aus Reineckers mitunter ins Knorrige spielende Geschichten kostbare, oft auch formal beeindruckende Realitäts-Nuggets, die eher nebenbei nicht nur von den Sehnsüchten, Leidenschaften und Abgründen, sondern insbesondere auch von der materiellen Textur der damals noch jungen, heute als “alt” bezeichneten Bundesrepublik erzählen – und das alles weit weg vom heute gängigen “Mord im Villenmilieu”-Klischee, das die Serie heute im kulturellen Gedächtnis ummantelt. Glauben Sie mir nicht? Aber vielleicht glauben Sie ja Dominik Graf.

Wer etwa heute mit Frauen spricht, die in den 70ern jung waren, der weiß, wie allgegenwärtig, impertinent und aggressiv die Kohorte grapschender älterer Herren seinerzeit gewesen sein muss. “Waldweg”, die erste Folge von “Derrick”, handelt denn auch glatt von einem solchen (vom großen Wolfgang Kieling begnadet schmierig gespielten) Herren. In den Mordszenen entwickelt die Episode gar formalästhetische Ekstasen, die ans manische Italokino dieser Tage denken lassen. Damals ein Skandal, der Blätterwald ging auf die Barrikaden: Gewaltverherrlichung, blutrünstige Mordgier! Wegen Derrick, muss man sich mal vorstellen. Ringelmann ruderte zurück – so amerikanisch, so Bahnhofskino, so italienisch wie die “Derrick”-Filme der ersten Produktionsstaffel wurde die Serie später nie mehr. Historisch belegt ist auch, dass Derrick schon in den 70ern (wenn auch nur sehr selten) “Scheiße” sagte, was unkundige Medienjournalisten heute Schimanski als große Tabubruchleistung in den 80ern andichten.

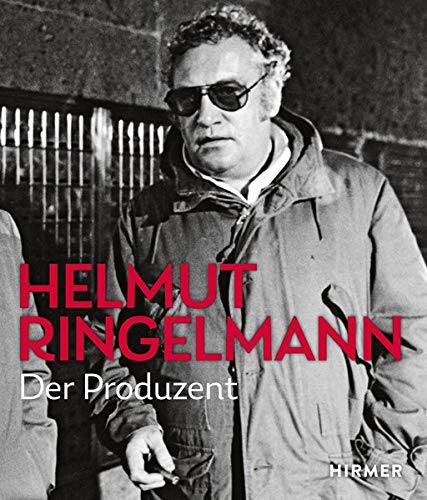

Der Impuls, etwas vom Ringelmann’schen Kulturerbe zu bewahren und zu fixieren, ist auch dem jüngst im Hirmer Verlag erschienenen Bildband “Helmut Ringelmann – Der Produzent” anzumerken. Als Herausgeberin fungiert Evelyn Opela-Ringelmann, Ringelmanns Witwe. Dies bedeutet einerseits einen privilegierten Zugang zum Archiv, legt andererseits aber auch den Verdacht des Hagiografischen nahe. Der an ein bis zwei Leseabenden leicht zu bewältigende Fließtext des Filmhistorikers Wolfgang Jacobsen ist von solchen Neigungen dann auch nicht immer frei, ohne allerdings in die Besinnungslosigkeit bestellter Festschriften abzugleiten.

Auf den ersten Blick überraschend, im Kontext einer Gesamtwürdigung von Leben und Werk schlussendlich aber naheliegend ist der Umstand, dass die Krimis Marke Ringelmann, gemessen an Menge und tv-historischer Langzeitwirkung, zumindest im Textteil des Bandes gar nicht mal so sehr die erste Geige spielen. Wer sich heroische Anekdoten von den Dreharbeiten verspricht, Abnahme-Ärger beim ZDF oder vielleicht sogar Indiskretionen, wird enttäuscht. Jacobsen wirft stattdessen Schlaglichter auf ein gelingendes Leben: Kindheit im Hotel, Liebe zur Sprache und Literatur, noch in späten Weltkriegsjahren eine an Helmut Käutners “Romanze in Moll” entflammte Begeisterung für das Kino (mit Käutner würde er später zusammenarbeiten), Ausbildung am Theater unter Martin Held (den er später vor die Kamera holen würde), schließlich der Sprung ins Kino – als Assistent, in der Dispo, als Aufnahmeleiter. Ringelmann war in Max Ophüls’ Crew für “Lola Montez” und wirkte bei den deutschen Drehbarbeiten zu Kubricks “Wege zum Ruhm” mit – prägende, wertvolle Erfahrungen, die ihn nicht nur fest im Beruf etablierten, sondern ihm auch wichtige Kompetenzen für seine spätere Produzententätigkeit vermittelten.

Insbesondere Kubricks Arbeitsweise imponierten dem jungen Mann, wie Jacobsens von historischen Dokumenten visuell unterfütterte Darstellung anschaulich vermittelt. Ohne diese prägende Zusammenarbeit wäre Ringelmann wohl nie jene “graue Eminenz des westdeutschen Fernsehens” geworden, zu der Jacobsen ihn im Vorwort erklärt und die auch der Filmemacher Dominik Graf in seinen immer wieder auf Ringelmann zu sprechen kommenden Texten würdigt.

Dieser erste Fokus auf prägende Jahre dient klar dem eigentlichen Projekt des Bandes: die Konturierung eines “Kontinents Ringelmann”, dessen eigentliche Form mit einem Fokus auf den TV-Krimi nur unzureichend abgebildet wäre. Insbesondere Ringelmanns Fernsehfilme in den 60ern sollen vor der im Werk drückenden Last des Krimi-Ringelmanns spürbar gerettet werden. Entsprechend geht es Jacobsen weniger um eine materielle Analyse der Filmproduktion an sich, sondern um das Bild eines sich zur rechten Zeit am rechten Ort verwirklichenden großen Mannes, eines Vollprofis, dessen Genie sich in seinen Produktionen niederschlägt und der ein genialisches Gespür für Handwerker und Künstler hat, deren Talente er kuratiert und in Werken bündelt, als deren eigentlicher Autor im Sinne einer Autorenfilmtheorie er anzusehen ist.

Neben seinem auf Effizienz abzielendem Pragmatismus zeichnete Ringelmann vor allem sein Interesse an Produktionskontinuität aus: Frühen Weggefährten (insbesondere solchen, die nach dem Generationenwechsel im Kino um 1970 kaum noch Tätigkeit fanden) verschaffte er Arbeit und Planungssicherheit. Er entwickelte auf treue Langfristigkeit zielende Bündnisse, ohne dabei den wachsamen Überblick über die einzelnen Gewerke zu verlieren. Das Studiosystem, wie es Hollywood einst erfand – vielleicht findet man es in der deutschen Geschichte fast noch am ehesten bei Ringelmann.

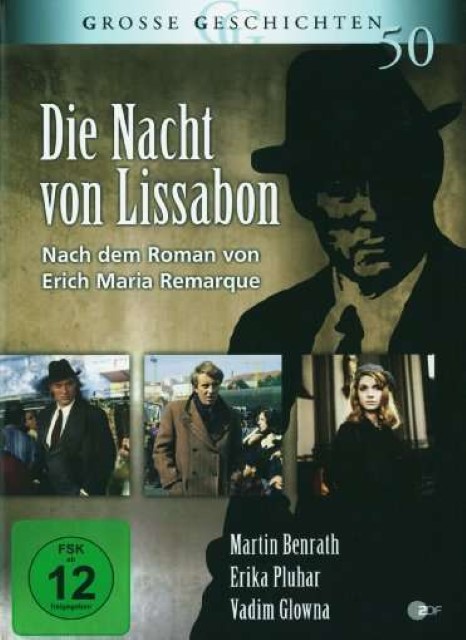

Ein nicht geringes Verdienst des Buches besteht daher auch darin, vor allem Ringelmanns frühere TV-Arbeiten wieder ins Gedächntis zu rufen, Filme und Serien, die von Ringelmanns Leidenschaft für literarische Stoffe geprägt sind und in denen auch jüngste Geschichte ihren Niederschlag findet. Spätestens mit der Zbynek Brynych realisierten, auch heute noch beeindruckenden Remarque-Verfilmung “Nacht von Lissabon” verdeutlicht sich etwas von Ringelmanns Streben nach einer Produktion, die künstlerischen Anspruch, handwerklich hochstehende Leistungen und Publikumsnähe nahtlos miteinander vereint. Ein buchstäblicher Grenzgänger wie Brynych war hierfür wohl der beste Mann: Nicht nur drehte der Tscheche auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs, sondern tänzelte souverän zwischen cinephilem Autorenfilm, zweckdienlichem TV-Krimi und psychotronischer Bahnhofskino-Weirdness.

Dass Jacobsens inhaltliche Auseinandersetzungen mit den Filmen gelegentlich in feuilletonistisch-deklamatorische Syntax-Wagnisse verfallen, wie sie heute nicht mehr üblich sind, hemmt den Lesefluss allerdings gelegentlich. Auch dass die Kenntnis des (in vertretbarer Zeit allerdings ohnehin nicht zu bewältigenden) TV-Krimi-Behemoth im Ringelmann’schen Schaffen nicht ganz so detailliert ist wie die der vorangegangenen Arbeiten, schimmert an der einen oder anderen Stelle etwas durch.

Als “krass exquisit” sind Ringelmanns Arbeiten zu verstehen, schreibt Jacobsen. Der Preis dieser Würdigung ist freilich, dass andere Gewerke der Filmproduktion etwas herabgesetzt werden. Herbert Reinecker etwa erscheint als mitunter in anderen Sphären schwebender Eremit, der in eingeigelter Weltabgewandtheit an seiner Schreibmasche mit Dämonen hadert und fast schon in écriture automatique hinaus ins Formlose schreibt, dessen Elaborate erst nach geduldiger Durchsicht und Überarbeitung Ringelmanns vorweisbar werden. Solche Passagen, wie auch die nebenbei eingeflochtenen Hinweise, dass Ringelmann und Reinecker privat sicher keine Freunde waren, lesen sich ein wenig wie ein Feigenblatt, um den Umstand zu kaschieren, dass das an sich problematische Berufsverhältnis zwischen Reinecker und Ringelmann, der de facto einen gestandenen Nazi-Propagandisten in Lohn und Brot hielt, im Grunde nur in Nebenbemerkungen Erwähung findet.

Auch die je individuelle Arbeit von Regisseuren wird in Jacobsens Darstellung kaum näher betrachtet, um den Ringelmann-Kosmos zu vereinheitlichen. Dabei sticht der aufmerksamen Beobachterin ohne weiteres ins Auge, dass sich bei “Derrick” etwa die am US-Krimi orientierten “Action”-Episoden eines Alfred Vohrers von den ekstatisch-absurden Stücken eines Zbynek Brynychs in Witz, Atmosphäre und Formsprache erheblich unterscheiden. Dass Ringelmann über jeden Aspekt seiner Produktionen streng wachte und nicht nur das Büro, sondern auch das Set als täglichen Arbeitsplatz begriff, soll damit nicht bestritten sein. Aber an diesen Stellen hätte man sich eine detailliertere Auflösung gewünscht. Auch der Niedergang der großen Ringelmann-Flaggschiffe ins absurd Rammdösige kommt nicht näher zur Sprache.

Der Bildteil des Bandes bietet eine gute Mischung aus Set-Fotografien, Privatarchivmaterial, Schnappschüssen bei Empfängen und anderen Gelegenheiten sowie einige hübsch kuratierte Dokumente aus dem Produktionsalltag. Vor allem letztere hätten den einen oder anderen erläuternden Kommentar gut vertragen können, zumal Ringelmanns im hektischen Alltagsbetrieb verfasste Anmerkungen und Notizen den Maßstäben einer gut lesbaren Sonntagsschrift nicht immer voll und ganz entsprachen.

So wie “Der Kommissar”, “Derrick” und “Der Alte” heute wie eine Zeitkapsel der alten Bundesrepublik wirken, lässt sich auch beim Durchsehen des hier versammelten Materials eine kleine Geschichte des Nachkriegsdeutschlands nachvollziehen, die auch eine Alterungsgeschichte darstellt: Junge Männer im besten Lebensalter – wie deutlich älter damals 30- bis 40-Jährige im Vergleich zu ihren heutigen Altersgenossen wirken – suchen und finden ihren Platz, den sie fortan besetzen und nicht mehr hergeben. Spätestens in den 80ern war diese Bundesrepublik der Stephan Derricks und Helmut Kohls eine Republik der alten Herren: Ringelmann und Tappert, die in manchen Profilfotos wenn nicht wie Zwillinge, so doch wie Brüder wirken, Ringelmann und Lowitz, Ringelmann und Richard von Weizsäcker, Ringelmann und Roman Herzog. Bei Podien und Empfängen versammelt sich das Silbermeer – vereinzelt sieht man Figuren, die seinerzeit als Inbegriff jugendlicher Ausgelassenheit wenn schon nicht durchgingen, so doch verkauft wurden: Fritz Egner, Günther Jauch, Thomas Gottschalk. Brav in der zweiten Reihe, am Rande des Geschehens. Lehrlinge.

Wenn man sieht, wie seinerzeit die alten Herren Öffentlichkeit und Medien prägten und beanspruchten, wie die damals jungen Leute heute einen ganz anderen Typus des alten Herrn markieren, dann vermittelt sich darin auch ein bisschen was davon, wie sich diese Bundesrepublik gewandelt hat. I’ve a feeling we’re not in Ringelmann County anymore.

Thomas Groh

Evelyn Opela-Ringelmann (Hg.), Wolfgang Jacobsen: Helmut Ringelmann – Der Produzent. Hirmer Verlag, München 2020. 200 Seiten, 109 Abbildungen in Farbe, 34,90 Euro.

Linktipps

- Im Youtube-Kanal KultKrimi wertet die ZDF-Tochterfirma Streamwerke GmbH derzeit den “Kommissar”- und “Derrick”-Bestand in chronologischer Reihenfolge aus. Zwar nicht in wünschenswerter HD-Qualität, aber fürs Erste absolut brauchbar. Komfortable Playlists erleichtern den Zugriff. Bei “Derrick” ist gerade der Jahrgang 1979 in Abbildung, noch lässt sich also beherzt in den Uploads wildern. Besonders empfohlen werden aber in beiden Serien die Episoden von Zbynek Brynych und die “Derrick”-Folgen von Alfred Vohrer. Beide schufen verlässlich kleine TV-Wunderwerke. Informationen, um welche Episoden es sich dabei handelt, bieten einschlägige Online-Datenbanken. Die Playlists des Kanals hier.

- Oliver Nöding ist ein Journalist und Redakteur aus Krefeld, der sich in seinem Blog “Remember it for Later” durch den “Kommissar”- und “Derrick”-Kosmos gearbeitet hat. Einen komfortablen Überblick habe ich nicht finden können, aber die Schlagworte “Erik Ode” und “Horst Tappert” führen zu vorweisbaren Ergebnissen, durch die man sich durcharbeiten kann. Alle Besprechungen sind von hoher Kenntnis und guter Schreibe.

- Ebenfalls Oliver Nöding steckt hinter der Facebook-Seite “Faces of Derrick”. Ringelmann besetzte seine Serien bis in letzte Nebenrollen mit großartigen Schauspielern oder zumindest handwerklichen Routiniers. Dass hierbei regelmäßig die selben – mal mehr, mal weniger prominenten – Gesichter in Reihe Zwei auftauchten, ist dem Umstand geschuldet, dass die Personaldichte der deutschen Schauspielkunst mit der Ringelmann’schen Produktionswut kaum mithalten kann. In “Faces of Derrick” setzt Nöding diesen Gesichtern aus der zweiten Reihe mit kleinen Text-Nuggets schöne Denkmäler.

Thomas Groh bei CulturMag. Zusammen mit Katrin Doerksen besorgt er bei uns regelmäßig die „Schatzsuche“ für DVDs und Graphic Novels.