Heißes Pflaster Frankfurt – Sehnsuchtsort und Sündenpfuhl

Eine Wertschätzung von Thomas Groh

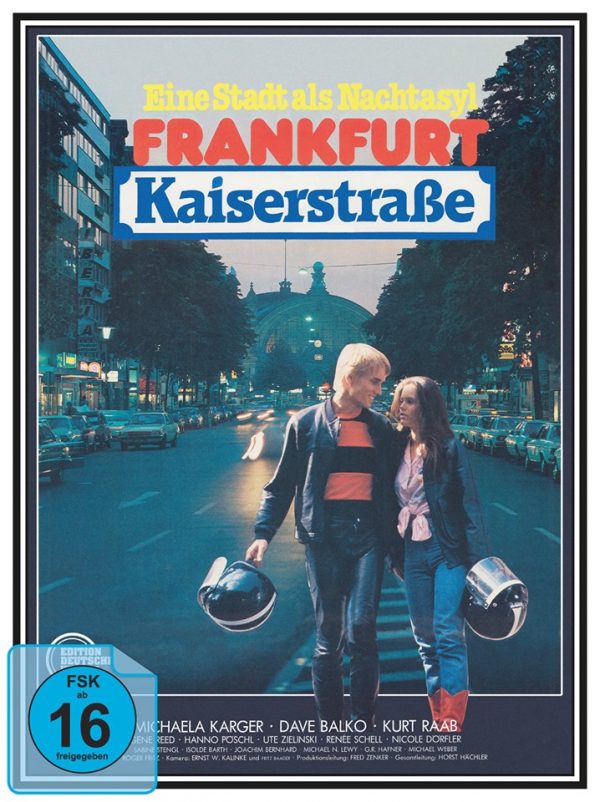

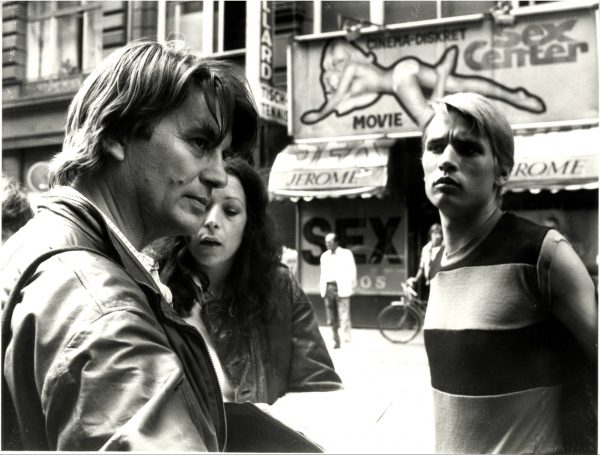

Das Jahr ist 1981. Die Kaiserstraße, wo sich heute neben Streetfood, Restaurants und modernen Supermärkten heute höchstens noch Touristen aus der entlegensten Provinz gruseln, wenn sie mal von einem Schnorrer angesprochen werden, die Kaiserstraße also war seinerzeit noch fest im Griff des Milieus: Zwielichtige Schuppen, Prostitution, Spielhallen bestimmen das Straßenbild und festigen den Ruf des Verbindungsstücks zwischen Hauptbahnhof und Finanzviertel als Frankfurts berüchtigster Straße. Und mitten drin: Der beschauliche Blumenladen von Onkel Ossi – der große Kurt Raab in Drag.

Hier, bei Onkel Ossi und seinem Lebensgefährten, kommt Susanne (Michaela Karger) unter, nach dem sie es in der muffigen Enge der hessischen Provinz nicht mehr ausgehalten hat. Hier sucht sie die Freiheit der Großstadt. Eine Asphalt-Freiheit, die auch die Freiheit des Mobs, des organisierten Verbrechens ist: Im Milieu brennt gerade die Luft. Die Zuhälter-Clans streiten sich um die anschaffenden Frauen, die lukrativen Straßenecken. Gleich zu Beginn des Films steht ein brutaler Anschlag auf eine Billard-Halle, in die Wege geleitet von einem österreichischen Unternehmer, der nach außen hin als Immobilienmakler auftritt, Verbindungen in die höchsten Ränge der Gesellschaft hat, sein Geld aber maßgeblich von jungen Frauen auf der Straße verdienen lässt.

Nach der Freiheit sehnt sich auch Susannes Freund Rolf (Dave Balko), der unweit der Stadt seinen Dienst an der Waffe fürs Vaterland angetreten hat, in den Ertüchtigungsübungen auf dem Kasernenhof und den internen Hackordnungen lediglich sinnentleerte Rituale begreift. Ein melancholischer Antiheld, der mit Susanne eine Art Romeo & Julia der dekadenten Großstadt bildet. Entschlossen rüttelt Rolf an den Zäunen der Bundeswehr, setzt sich zur Wehr gegen die Zumutungen, die Verlockungen der Großstadt stets in Sichtweit am Horizont – Verlockungen, denen auch er zu erliegen droht. Die Freiheit der Großstadt bedingt den Zynismus der Großstadt – die zarten Knospen jugendlicher Liebe sind zu zart, um davon nicht erdrückt zu werden drohen.

“Frankfurt Kaiserstraße” ist weniger stringent organisierte Erzählung, sondern eher eine Momentaufnahme, ein Sittenbild, das mal am Episodischen und Anekdotischen interessiert ist, aber immer wieder zum eigentlichen Erzählstrang zurückfindet. Nur folgerichtig, dass ein Film, der von Freiheitssehnsucht handelt, sich selbst auch Freiheiten sucht.

Mit Roger Fritz sitzt dafür genau der Richtige auf dem Regiestuhl. Fritz ist eine Art Tausendsassa des Jet-Set-Kulturlebens der 60er und 70er – Modefotograf, Schauspieler, Gelegenheitsregisseur. Mit “Mädchen, Mädchen” (1967) und “Mädchen – mit Gewalt” (1969) schuf er kleine, zuletzt im Zuge von BluRay-Neuauflagen wiederentdeckte Klassiker in Sichtweite zum Jungen Deutschen Film, dessen Akademismus Fritz jedoch beiseite ließ. Als Schauspieler drehte er für Fassbinder und Peckinpah, war im deutschen und italienischen Kino umtriebig. Von Autorenfilm bis Softerotik reicht sein Spektrum.

“Frankfurt Kaiserstraße” stellte 1981 sein Regie-Comeback dar. Dem ursprünglichen Kameramann, der noch vom UFA-Stil kam, musste er buchstäblich Beine machen, erzählt Fritz, um klare Ansagen nie verlegen, im Interviewfilm des Bonusmaterials: Nicht das Geschehen gruppiert sich um die statische Kamera, sondern die Kamera muss mitten rein ins Geschehen. Bei Roland Klick ist dieser Ansatz zwar noch lebhafter, noch zupackender, aber dennoch ergibt sich aus diesem Ansatz auch für diesen Film eine schöne Dynamik.

Immer wieder schlägt “Frankfurt Kaiserstraße” tolle, verblüffende Bögen, auch wenn er – natürlich, sicher, zugegeben – sein Sujet spekulativ ausschlachtet. Die frühen 80er, das war ja auch die Zeit von Christiane F., den Kindern vom Bahnhof Zoo, ein Erfolg in Film und Buch, an den man sich ranhängen wollte. Dabei findet der Film aber immer wieder auch zu kleinen, absurden, aber ziemlich großartigen Vignetten: Kurt Raab etwa als ziemliches Muttertier, das sich Sorge macht um Susanne, vom Freund dann aber ermahnt wird, dass das Treiben solcher Leute – gemeint sind Heterosexuelle – in ihren eigenen Augen – also der Homosexuellen – manchmal befremdlich wirken mögen, wobei dahinter doch auch nur ganz normale Leute und ihr Bedürfnis nach Liebe stecken. Eine in Richtung des Publikums augenzwinkernde, auf Ebene des Films aber völlig ironiefrei gebrachte Umkehr jener begütigenden Art, wie seinerzeit und auch heute noch von Teilen der heterosexuellen Mehrheitsgesellschaft über homosexuelles Begehren Leben gesprochen wurde und wird. Oder jener Moment, wie ein ziemlich trüber Gemüseladen-Aushilfsjunge sich bei einem Date erst mit wehenden Fahnen, aber keinerlei Chancen in eine Schlägerei wirft, um sein Love Interest zu beeindrucken, dann später im Treppenhaus ungeküsst vondannen zieht, um sich dann aber doch noch ein Herz zu fassen, um den Abschiedskuss zu erzwingen – weil seine Schwester ihm den Floh ins Ohr gesetzt hatte, das Frauen dies so erwarten würden -, um dafür aber schlussendlich nach einer schallenden Ohrfeige als getretener Hund davonzudackeln. Es sind solche kuriosen Momente im absurden Zirkus des Begehrens, in denen sich ein ziemlich amüsierter Blick auf die Menschen und ihr Treiben Bahn bricht, aus dem aber auch eine gewisseMelancholie spricht: Warum nur machen es sich die Menschen stets so schwer?

Ein kostbarer Film mit kostbaren Eindrücken – Film als Zeitkapsel in mentalitäts- und stadthistorischer Hinsicht. Dahinter steckte die Lisa Film des österreichischen Filmmogul Karl Spiehs, der sich stets zum Kommerz, zur Trivialität, der Unterhaltung bekannte. Seit den 60ern überzog die Lisa das Kino der BRD mit Verwechslungskomödien und Schlagerfilmen, schließlich, als solche Filme ihr Publikum ans Fernsehen verloren, mit Teenie-Nuditäten aus deutschen Klassenzimmern, bayerischen Almen und vom Strand vom Ibiza. Auch Crime und harte Kolportagen spielten bei der Lisa immer wieder eine Rolle: “Heißes Pflaster Köln” von 1967 etwa, gedreht vom späteren Schulmädchen-Reporter Ernst Hofbauer, oder “Blutiger Freitag” von 1972, mit dem unvergessenen Raimund Harmstorf als krachledernem Bankräuber außer Rand und Band.

Fritz’ und Spiehs’ Milieu-Erkundungen in der Kaiserstraße führten zu einer Art Hybrid aus diesen Produktionssträngen: Der lustige Kurt Raab in Frauenkleidern erinnert von ferne ans Tanten-Kino der 60er, der harte Prostitutions-Stoff – natürlich soll auch Susanne irgendwann anschaffen gehen – bedient sich bei Hofbauers Köln-Knaller und nackte Brüste prägten das Straßenbild der Kaiserstraße in den frühen 80ern ohnehin.

Wobei das Jahr 1981 eine Art Schicksalsjahr der Lisa darstellt: Mit “Kalt wie Eis”, ebenfalls mit Dave Balko in der Hauptrolle, der sich diesmal allerdings als junger Punk durchs triste Berlin-Kreuzberg schlagen muss, drehte die Lisa im selben Jahr einen zweiten harten Genrestoff, wobei der eigentliche Erfolgsfilm der Jahresproduktion seine Marke im Produktionsportfolio der Lisa Film erst noch setzen würde: “Piratensender Powerplay” schlug in den Kinos ein, wie eine Granate, drei weitere Filme des Duos Mike Krüger und Thomas Gottschalk folgten. Härtere Filme fanden bei der Lisa künftig nur noch gelegentlich Platz (etwa “Der Joker” mit Peter Maffay als hardboiled Rollstuhlfahrer). Am Ende des Jahrzehnts steht schließlich der Durchbruch des Privatfernsehens und das “Schloß am Wörthersee”, mit dem Roy Black, in Filmen der Lisa groß geworden, kurz vor seinem Herztod ein spätes Comeback erlebte und sich für die Lisa Film ein Kreis schloss. Seitdem wird das Erbe verwaltet.

Pionierarbeit von „Subkultur Entertainment“

Ein Film wie “Frankfurt Kaiserstraße” eröffnet heute im Rückblick eine Perspektive auf den westdeutschen Unterhaltungsfilm, der noch nicht von seinem Niedergang in Privatfernsehen und Degeto überschattet ist. Umso wichtiger ist die filmhistorische Aufarbeitungsarbeit, die engagierte Liebhaber-Labels wie Subkultur Entertainment mit einer Reihe wie “Edition Deutsche Vita”, in der die “Kaiserstraße” erschienen ist, leisten. Wer dem Label auf Facebook folgt – es sei sehr empfohlen – gewinnt immer wieder Einblick in die behutsame Restaurationsarbeit, kann mitverfolgen, wie aus rostigen Filmdosen und deren Inhalt hervorragend anzusehende Digitalisate entstehen, die sich den heutigen Sehgewohnheiten mit ihrer Lust an hysterisch übersteuerten Farbpegeln und übertriebenen Kornfiltern gerade nicht beugen, sondern darum bemüht sind, die historische Anmutung der Filme zu bewahren.

Dazu gehört auch die Produktion von wertigem Bonusmaterial, das den Kontext der Filme lebendig macht, in diesem Fall vor allem die Leistung, Dave Balko wieder ausfindig gemacht zu haben. Der junge Schauspieler mit den glatten, weichen Zügen und dem melancholisch-schmollendem Gesichtsausdruck ist in der Punkszene Westberlins aufgewachsen, drehte dann zwei Filme für die Lisa und verschwand buchstäblich von der Bildfläche: Seine Honorare gestatteten ihm ausgiebige Reisen nach Thailand und um den Rest der Welt. Seinem Punk-Way-of-Live ist Balko vielleicht nicht musikalisch, aber doch von seiner Einstellung her treu geblieben, lässt sich dem von Sadi Kantürk und Sabrina Mikolajewski produzierten Interviewfilm entnehmen: Balko, mittlerweile um die 60, lernt man da als Freigeist mit imposant epischen Dreadlocks und sympathisch wilder Lebens- und Naturfreude kennen, der nach seinem Intermezzo im Film ein fast noch aufregenderes und abwechslungsreicheres Leben geführt hat und sehr so wirkt, als sei mit sich selber gründlich im Reinen. Ein schönes Beispiel dafür, dass Bohème-Lebensentwürfe eben doch nicht immer zwangsläufig im Elend oder in der Anpassung enden müssen.

Ein schöner, als Booklet beiliegender Essay des Frankfurter Filmkurators und -historikers Gary Vanisian rundet diese kostbare Ausgabe ab. Allen, die sich für deutsche Filmgeschichte an den Rändern des Kanons und den Vorgaben dessen, was als guter Geschmack zu gelten habe, interessieren, die Ausschau halten nach den verwehten Geschichten urbaner Kultur im Sediment bundesrepublikanischer Geschichte sei sie von Herzen empfohlen – und die anderen Ausgaben der “Edition Deutsche Vita” noch dazu. Fernab von Filmförderung und großspurigem “Filmerbe”-Geschwafel rettet Subkultur Enertainment mit jeder Veröffentlichung eines kleines Stücken Filmgeschichte in die nächste Generation.

Thomas Groh

CITY NIGHTS / Germany 1981, directed by Roger Fritz

Thomas Groh bei CulturMag. Zusammen mit Katrin Doerksen besorgt er bei uns regelmäßig die „Schatzsuche“ für DVDs und Graphic Novels.