Eimerweise Blut

Wer sich mit den Schnittstellen von Kriminalliteratur und Theologie beschäftigt, stößt notwendigerweise auf das Autorenpseudonym J. W. Rider. Dahinter aber verbirgt sich Shane Stevens, dessen Opus Magnum „By Reason of Insanity“ nur selten bei der Rekonstruktion der literarischen Reihe der Serialkiller-Romane eine Rolle spielt. Jetzt endlich kann man dieses Buch auch auf Deutsch lesen. Ein paar Anmerkungen dazu von Thomas Wörtche.

Eher unauffällig, versteckt gar und ohne sinnvolle editorische Ausstattung kommt die erstmals vollständige Ausgabe von Shanes Stevens´ kapitalem Roman „By Reason of Insanity“ (von 1979!) unter dem eher sensationalistischen deutschen Titel „KILL“ daher. Ob die gekürzte, alte Version aus den 1980er Jahren tatsächlich „zensiert“ (wie der Umschlag der neuen Fassung behauptet) wurde oder nur dem üblichen Kürzungswahn dieser Jahre zum Opfer gefallen ist, sei dahingestellt.

Ob dieser Roman Thomas Harris beeinflusst hat oder wen auch immer oder wen nicht oder was man auch immer im Anschluß an dieses Buch ex post diskutieren mag, ist herzlich egal. Er ist auch sicher nicht „Die Mutter aller Serienkiller-Romane“, wie die U4 trötet, und sein Verhältnis zu „True Crime“ ist höchstens als ironisch zu verstehen.

„KILL“ ist vor allem und hauptsächlich ein brillanter Roman, komplex, vielschichtig, voller thrill und suspense, auf keine Message zu reduzieren, aber mit einer Menge Implikationen. Erzählt wird die Geschichte des Serien-Täters Thomas Bishop, der frauenmordend eine Blutflut quer durch die USA anrichtet, bestialisch, widerwärtig – der misogyne Exzess par excellence. Bishop, von seiner Mutter so lange gequält und geschunden, bis er sie aus reiner Notwehr abfackelt und teilweise verzehrt, landet als zehnjähriger Knabe in der geschlossenen Psychiatrie, entweicht dort nach Jahren als empathiefreier, wenn auch zunächst hypercleverer Soziopath, der einen Omnipotenzwahn entwickelt, der ihn am Ende vernichten wird.

Das Böse

„Das Böse“, das ein Blurb von Stephen King in die Debatte wirft, ist alles andere als eine metaphysische Qualität, sondern ein Sozialisationsprozess. Die Metaphysik des Bösen ist lediglich ein Konstrukt, das zwar die einschlägigen Metaphern wie „Hölle“ etc. stiftet, aber die tauchen erst in der medialen Aufbereitung der Blutbäder auf und werden von Bishop dankbar als Marketing-Tools aufgenommen. Denn unser Killer weiß, wie er sich gut verkaufen kann. Und Stevens baut die Interdependenzen zwischen „Serialkiller“ und Massenmedien sehr geschickt ein. Es ist nicht umsonst ein investigativer Reporter, der letztendlich den Unhold zur Strecke bringt, während Polizei und Kriminologie zu spät kommen, weil sie die richtigen Informationen nicht synchronisieren können.

Medien und Serialkiller bilden eine Symbiose, und direkt da schließt Stevens eine weitere Implikation des Themas an: die Moral Panic. In diesem Fall ist das ein republikanischer Politiker, der – wir sind in der Nixon-Ära – mit rigidem Eintreten für die Todesstrafe punkten will und somit seinen angezählten Präsidenten publizistisch entlasten will. Da kommt ihm ein Serialkiller, der sich zudem noch für den Sohn eines hingerichteten Massenvergewaltigers hält, gerade recht. Und mehr: Auch das Organisierte Verbrechen klinkt sich ein und hilft der Polizei (naja, Remedur mit den ähnlich rüden Methoden, wie auch der Politiker seine eigenen Schmutzspuren beseitigt, das kommt auf dasselbe raus, letztendlich), weil dereguliertes Töten einfach ein geschäftlich schlechtes Klima schafft. Diese Konstellation handhabt Stevens mit großartiger Souveränität, originell allerdings ist sie nicht. Sie entspricht genau der Blaupause, die Fritz Langs „M“ vorgelegt hat, was wiederum eine Reaktion auf die Moral-Panic-Kampagnen war, mittels deren in der Weimarer Republik die Gesetzgebung, basierend auf den Serienmördern dieser Zeit (Kürten, Haarmann etc.) leicht zu verschärfen war. Narrative also, die Stevens mit ziemlicher Sicherheit gekannt (haben muss) und die er für die amerikanischen Verhältnisse hochintelligent adaptiert hat.

True Crime?

Gleichzeitig parodiert Stevens das damals im Gefolge von Capotes „In Cold Blood“ und der diversen Manson-Narrative („Helter Skelter“, 1974, et al aufblühende) True-Crime-Business. Aber: „Kill“ ist ein Roman, die Ereignisse sind rein fiktiv, die Erzählstrategie basiert auf dem parodistischen Verfahren der „Übererfüllung“ (von Textmerkmalen) – zum Beispiel, neben der schieren, gigantisch aufgeblasenen Masse an Morden, die absichtlich nervtötende (und oft auch anscheinend unfunktionale, und deswegen manchmal auch verwürfelte) buchhalterisch-pedantische Aufzählung von Zeit und Ort. Die allerdings, wenn aus ihrem pseudo-dokumentarischen Kontext gelöst, ein extrem wichtiges Element zum Suspense-Aufbau ergeben. Denn am Ende geht es darum, den Mörder rechtzeitig zu erwischen – oder auch nicht; eine ganz und gar klassische literarische (Zeichen-)Operation, die Zeit und Raum tatsächlich als Parameter braucht, für irgendeinen „Realismus“ unerheblich ist, und die für True Crime, wo das Ende ja feststeht, so nicht funktioniert. Strukturanalogien sind eben nicht immer Funktionsanalogien.

Zudem kommentiert und kontextualisiert Stevens seine Handlung pausenlos sardonisch-sarkastisch, interessanterweise immer wieder auf das Repertoire der rechtspopulistischen Rhetorik zurückgreifend („Lügenpresse“ etc.), dessen sich etwa Bishop und der reaktionäre Politiker in schöner Eintracht bedienen. Wie überhaupt Stevens in der Gestalt des Serialkillers die Frauenfeindlichkeit, die blanke, extraletale, sexualisierte Gewalt, Gott- und Reinigungsphantasien, Übermenschdelirien und Xenophobie verschmilzt. Genau die Elemente also, die den Serialkiller angeblich als Kult-Figur, als Pop-Ikone so anziehend machen. Die Inkarnation des autoritären Charakters, des ultrareaktionären bis faschistischen Mannes, dessen „Grenzüberschreitung“ als vorgeblich „subversiver Akt“ letztendlich nur die (neoliberale) Vernichtung der Menschenwürde und -rechte meint. Eine Figur, deren rezeptive Feier entschieden mehr über die Bewunderer und Aficonados aussagt und über das anscheinend völlig entgrenzte Vergnügen an der einvernehmlich Lektüre immer mehr und mehr eskalierende einschlägiger Narrative. An dieser Stelle ist „Kill“ ein Roman mit hohem Problembewusstsein und kluger Selbstreflexion. Zudem befeuert Stevens sehr bewusst die morbide Faszination am Mehrfachtäter, der immer wieder entwischt und zwingt uns, zu unserem Unbehagen, dem Schlächter hin und wieder die Daumen zu drücken, ein immer nur ungern eingestandenes Rezeptionsverhalten das der Autor ziemlich spöttisch-ätzend freilegt.

Die zwei Wege

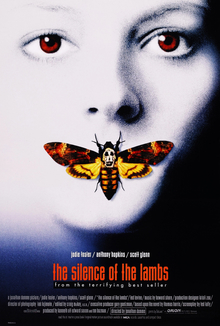

„Kill“ synthetisiert also ein ganzes Set von Serialkiller-Modulationen zu Suspense pur, zu Literatur sui generis. Thomas Harris ging einen anderen Weg: Er schließt mit seinen Hannibal-Romanen an ganz andere Kontexte an, zum Beispiel an die Genie-Ästhetik des 18./19. Jahrhunderts, was politisch, geschweige denn ästhetisch ziemlich regressiv war. Die Qualität von Jonathan Demmes Verfilmung von „The Silence of the Lambs“ überdeckte dabei das schriftstellerische Mittelmaß von Harris und die letztendliche Albernheit der Figur.

Derek Raymond setzte mit „I was Dora Suarez“ in den 1980er Jahren den Kontrapunkt, in dem er die schöngeistigen Verarbeitungsmodelle, für die Opfer herzlich uninteressant sind, literarisch torpedierte und dem faschistischen Serialkiller jeden Glamour austrieb: Er ist nur noch „ a bore“, ein spießbürgerlicher Langeweiler. Insofern markiert „Kill“ auch die Gabelung, die die Serialkiller-Welle ab dann bestimmte, wobei die „einvernehmlichen“ Lesarten die deutlich erfolgreicheren auf dem Markt waren und noch immer sind. „Kill“ wäre ein guter Anlass, das ganze Subgenre in den letzten fünfzig Jahren noch einmal kritisch Revue passieren zu lassen.

Shane Stevens

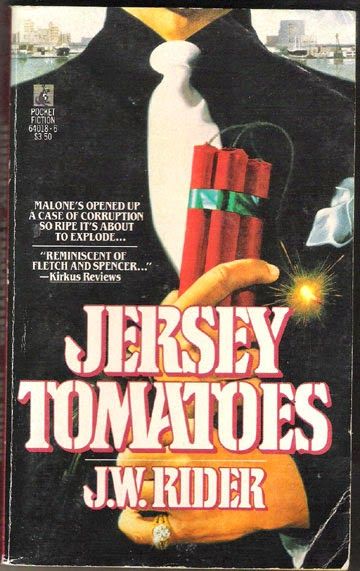

Über Shane Stevens (1941 – 2007) und sein eher schmales Werk weiß man nicht allzu viel, ihn aber als großen Unbekannten zu stilisieren (so war die New York Times schon 1971 auf ihn aufmerksam geworden) dient eher irgendwelchen „Gralshütern“ zur Selbstnobilitierung. Was man allerdings eine Zeit lang nicht wusste: Unter dem Namen J. W. Rider hat er mit „Jersey Tomatoes“ und „Hot Tickets“ zwei ziemlich geniale Privatdetektivromane geschrieben, die radikal dieses Subgenre (und seine Renaissance) dekonstruierten, groteske, fast surreale Meisterwerke, die sich enigmatisch (von heute aus gesehen: weitsichtig) über die fundamentalchristlichen Aspekte der amerikanischen „Werte“-Welt und deren Zusammenhang mit den Reaganomics lustig machten.

Deswegen präsentieren wir Ihnen im nächsten CrimeMag noch einmal zwei Essays aus der Pränetz-Ära, in denen Thomas Wörtche Faser und Textur der beiden Romane analysiert.

Thomas Wörtche

- Shane Stevens: Kill (By Reason of Insanity, 1979). Deutsch von Alfred Dunkel/Heiko Arntz. Heyne Verlag, München 2019. 495 Seiten, 10,90 Euro.