„Das Prinzip Hoffnung“

„Das Prinzip Hoffnung“

Von Thomas Wörtche

Es ist eine wirklich bittere, zynische Pointe: „Grant Park“, der Roman von Leonard Pitts jun. riskiert, was zu den vornehmsten Eigenschaften von Literatur zählt – ein utopisches Element aufscheinen zu lassen. Der Roman ist im Oktober 2015 in den USA erschienen, wurde also noch vor Trumps Wahlsieg geschrieben. Und eben dieser Trump und seine Klientel zertrümmern Schlag auf Schlag alle utopischen Komponenten, die Pitts, selbst auf die Gefahr hin, naiv zu sein, in seinen Roman eingebaut hatte. Man könnte fast sagen, die Realität von 2018 habe ein tendenziell optimistisches Buch in den denkbar schwärzesten Noir verwandelt.

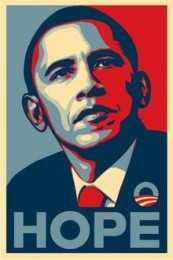

Das utopische Moment steckt schon in der Konstruktion: Das Buch bewegt sich auf zwei Zeitebenen – einmal 1968, als Martin Luther King ermordet wurde, einmal 2008, als Barack Obama nach seinem Wahlsieg einem Attentat im Chicagoer „Grant Park“ entrinnt. Vom ultimativen Setback des Civil Rights Movements zum Hoffnungsträger Obama also, eine vierzigjährige Zeitachse, die auf ein Telos hinausläuft: den ersten schwarzen US-Präsidenten.

Verheerender Mechanismen in tausend Partikeln und Nuancen

Festgemacht an drei Figuren zeichnet Pitts, mit aller gebotenen und skeptischen Dialektik, eine letztlich als positiv verstandene Entwicklung in der amerikanischen Gesellschaft nach. Da ist zunächst Malcolm Toussaint, ein schwarzer Top-Journalist, erfolgreicher Bestseller-Autor und Pulitzerpreisträger. Geboren als Mozell Uriah Wilson jun (und mit vermutlich mehr autobiographischen Zügen von Pitts ausgestattet als wir ahnen) radikalisiert er sich im Kontext der Black-Power-Bewegung, die dem Konzept der Gewaltfreiheit von Martin Luther King kritisch bis ablehnend gegenüberstand, sein Namenswechsel spricht für sich selbst. Nach einer persönlichen Begegnung mit „De Lawd“, so wurde Dr. King in manchen Kreisen nicht unbedingt schmeichelhaft genannt, revidiert Toussaint seine radikale Position und macht Karriere in der Publizistik, bis er ausgerechnet frühmorgens am Wahltag 2008 ein verbittertes, frustriertes Manifest in die „Chicago Post“ schmuggelt, weil er nicht mehr an die Veränderbarkeit eines immer noch zutiefst rassistischen Systems glauben mag, und schon gar nicht an den Sieg Obamas.

Bob Carson ist der für Toussaint zuständige Redakteur bei der „Post“. Auch er war als idealistischer weißer junger Mann in Memphis, als King ermordet wurde. Er hatte sogar versucht, mit seiner schwarzen Freundin Janeka Lattimore eine Liebesbeziehung zu leben, allerdings von einem im Grunde lediglich benevolenten Standpunkt aus, der die kategorialen Unterschiede zwischen „habituellem“ und „konstitutiven“ Außenseitertum nicht wirklich  versteht. Nach dem Scheitern seiner Liebe zieht er sich in eine Art pragmatische Indolenz zurück, die so tut, als sei der Rassismus nur eine Art „Nebenwiderspruch“, im Großen und Ganzen schon gelöst und nur noch Instrument politischen Machterwerbs oder taktischer Kalküle. Er wird vierzig Jahre und das Wiedersehen mit Janeka brauchen, um eine Zukunft mit Obama als positive Perspektive zu sehen. Auch Janeka, die dritte Hauptfigur, die eigentlich alles richtig gemacht hat – sie wurde Bürgerrechtsaktivistin und Unterstützerin von Obamas Kampagne – muss einsehen, dass das politisch Richtige auch das privat Falsche sein kann. Sie hatte damals Bob Carson aus ideologischer Überzeugung verlassen, ihn aber immer geliebt, was ihr am Ende klar wird. Drei Menschen also, denen der Rassismus aufgrund seiner elenden Toxik das Leben vermasselt, obwohl sie das alles nicht wirklich wollen. Es ist sehr beeindruckend, wie Pitts diese verheerenden Mechanismen in tausend Partikel und Nuancen zerlegt und dadurch auf ihren Kern reduziert: Rassismus ist böse. Um dieses Böse zu benennen, braucht er keine Metaphysik, sondern nur einen genauen Blick.

versteht. Nach dem Scheitern seiner Liebe zieht er sich in eine Art pragmatische Indolenz zurück, die so tut, als sei der Rassismus nur eine Art „Nebenwiderspruch“, im Großen und Ganzen schon gelöst und nur noch Instrument politischen Machterwerbs oder taktischer Kalküle. Er wird vierzig Jahre und das Wiedersehen mit Janeka brauchen, um eine Zukunft mit Obama als positive Perspektive zu sehen. Auch Janeka, die dritte Hauptfigur, die eigentlich alles richtig gemacht hat – sie wurde Bürgerrechtsaktivistin und Unterstützerin von Obamas Kampagne – muss einsehen, dass das politisch Richtige auch das privat Falsche sein kann. Sie hatte damals Bob Carson aus ideologischer Überzeugung verlassen, ihn aber immer geliebt, was ihr am Ende klar wird. Drei Menschen also, denen der Rassismus aufgrund seiner elenden Toxik das Leben vermasselt, obwohl sie das alles nicht wirklich wollen. Es ist sehr beeindruckend, wie Pitts diese verheerenden Mechanismen in tausend Partikel und Nuancen zerlegt und dadurch auf ihren Kern reduziert: Rassismus ist böse. Um dieses Böse zu benennen, braucht er keine Metaphysik, sondern nur einen genauen Blick.

Eine sehr erstaunliche Figur

Aber selbst dem so gedachten Bösen gestattet er eine differenzierende Manifestation im Roman. Die zwei durchgeknallten White Suprematists, die unsere Hauptfiguren in Geiselhaft genommen haben, bevor sie losziehen und Obama umbringen wollen, sind nicht ein Herz und eine Seele. Der kleinwüchsige, hässliche, gewaltgeile, Meth-konsumierende Soziopath Dwayne, White Trash vom Übelsten, ist noch eher ein aus der traurigen Realität abgeleiteter Standardtypus à la Timothy McVeigh; der an Akromegalie (mit allen Implikationen der Krankheit) leidende Clarence Pym allerdings ist eine sehr erstaunliche Figur. Als konstitutiver Außenseiter, gemobbt und verachtet wegen seiner Krankheit, fasziniert ausgerechnet von Michael Jordan, schließt er sich dem habituellen Außenseiter Dwayne an und ist zur empathischen Solidarität mit den anderen konstitutiven Außenseiter, den Schwarzen, anderen Minoritäten, anderen sexuellen Orientierungen, eben nicht fähig. Der Rassismus hat viele fatale Ursachen und Quellen, die immer wieder aus den unterschiedlichsten Gründen aktiviert werden (können) – und das ist keine schöne Diagnose über homo sapiens. Oder eben ein Fall für das „Prinzip Hoffnung“, das ja auch nicht absichtslos immer wieder als überkommen, naiv, idealistisch oder unrealistisch diskreditiert wurde und wird.

„Grant Park“ ist eine intelligente Mischung aus Diskurs-Roman und Thriller. Die Zeitdramaturgie strukturieren beide Attentate, bzw. das Attentat und den Attentatsversuch, die Schicksale der Figuren hängen von dem Timing der welthistorischen Ereignisse ab. Das gilt auch für Mikrodramaturgie der Geiselsituation. Die Analogien zwischen 1968 und 2008 machen zudem die Zeitsprünge plausibel und organisch. Nicht nur die Romanhandlung, sondern die Geschichte stehen somit in einem kausalen Zusammenhang. Und denkt man über den de facto vorgegeben Rahmen hinaus, dann steht auch 2018 in dieser Kette der Ereignisse. Aber das war, wie gesagt, nicht unbedingt die Intention von Pitts.

„Grant Park“ ist eine intelligente Mischung aus Diskurs-Roman und Thriller. Die Zeitdramaturgie strukturieren beide Attentate, bzw. das Attentat und den Attentatsversuch, die Schicksale der Figuren hängen von dem Timing der welthistorischen Ereignisse ab. Das gilt auch für Mikrodramaturgie der Geiselsituation. Die Analogien zwischen 1968 und 2008 machen zudem die Zeitsprünge plausibel und organisch. Nicht nur die Romanhandlung, sondern die Geschichte stehen somit in einem kausalen Zusammenhang. Und denkt man über den de facto vorgegeben Rahmen hinaus, dann steht auch 2018 in dieser Kette der Ereignisse. Aber das war, wie gesagt, nicht unbedingt die Intention von Pitts.

„Ich bin ein Mensch“

Die Diskurse, die der Roman bietet, sitzen ganz tief in der Black Culture. Nur ein kleines Beispiel: Während des Müllarbeiterstreiks tauchen überall Schilder mit der Parole „I AM A MAN“ auf. Diese Formulierung gehört in eine nicht nur politische, sondern auch popkulturelle Assoziationskette: „I am Man“ ist ein Songtitel des Bluesmusikers Bo Diddley, erstmals aufgenommen 1955, der wiederum auf den „Hoochie Coochie Man“ von Willie Dixon (1954) anspielt, und von Muddy Waters selbst mit „I am a Mannish Boy“ im gleichen Jahr 1955 gekontert wurde. Zwischen dem „Hoochie Coochie Man“ und „I am a Man“ hat eine Konnotationsverschiebung stattgefunden. Aus dem sexuell konnotierten „Hoochie Coochie“, oft gegeißelt als typisch schwarzer Machismo, ist ein politischer Slogan geworden, den man eigentlich mit „Ich bin ein Mensch“ übersetzen müsste, wäre da nicht noch ein anderer Kontext. Es war in den Südstaaten der USA (und auch in Südafrika) rassistische Praxis weißer Menschen, Schwarze, egal, welchen Lebensalters, mit „Boy“ anzureden (deswegen „Mannish Boy“). Insofern ist in der Tat „I am a Man“ politisch und nicht gender-mäßig zu verstehen, seine Semantik bekommt der Begriff in seinem Gegensatz zu „Boy“. Solche Subtilitäten, die zur Komplexionsaufladung dienen, flicht Pitts mit leichter Hand ein.

Leonard Pitts selbst ist ein sehr erfolgreicher politische Kolumnist (und Buchautor), dessen glasklare Positionen ihm mehrere seriöse Morddrohungen eingebracht haben. Ohne den Inhalt des Romans vorwegzunehmen – es geht um den Zusammenhang von Rassismus und Ökonomie, also um Rassen- und Klassenfragen, es geht um gewaltfreien und bewaffneten Widerstand, um die permanente Kriminalisierung von Minderheiten, um Polizeigewalt und damit auch Black Life Matters und es geht um den verdeckten oder weniger verdeckten Alltagsrassismus, der wiederum eng mit „interracial sex“ verknüpft ist. Vieles, eigentlich alles, davon ist aktuell, deswegen muss der Roman gar nicht groß Historisches als Zeitgenössisches verkleiden – auch wenn große Teil des Buches 1968 spielen. Denn alle diese Diskurse gibt es seit Jahrzehnten, recht eigentlich seit Jahrhunderten. Die Frustrationen des alten Malcom Toussaint kommen daher, dass sich die Verhältnisse trotz der Ubiquität der Debatten eben nicht geändert haben, auf jeden Fall nicht wirklich und substantiell. Für den Leonard Pitts vor 2015 war die Wahl Obamas ein Hoffnungsschimmer, ein trotziges „dennoch“, dem er ein zumindest nicht hoffnungsloses Bild mit „Grant Park“ gewidmet hat.

© 06/2018 Thomas Wörtche

Leonard Pitts jun.: Grant Park (2015). Aus dem Amerikanischen von Andrea Stumpf und Gabriele Werbeck. Mit einem Nachwort von Thomas Wörtche. Polar Verlag, Hamburg 2018. Gebunden, 550 Seiten, 22 Euro. Verlagsinformationen hier.